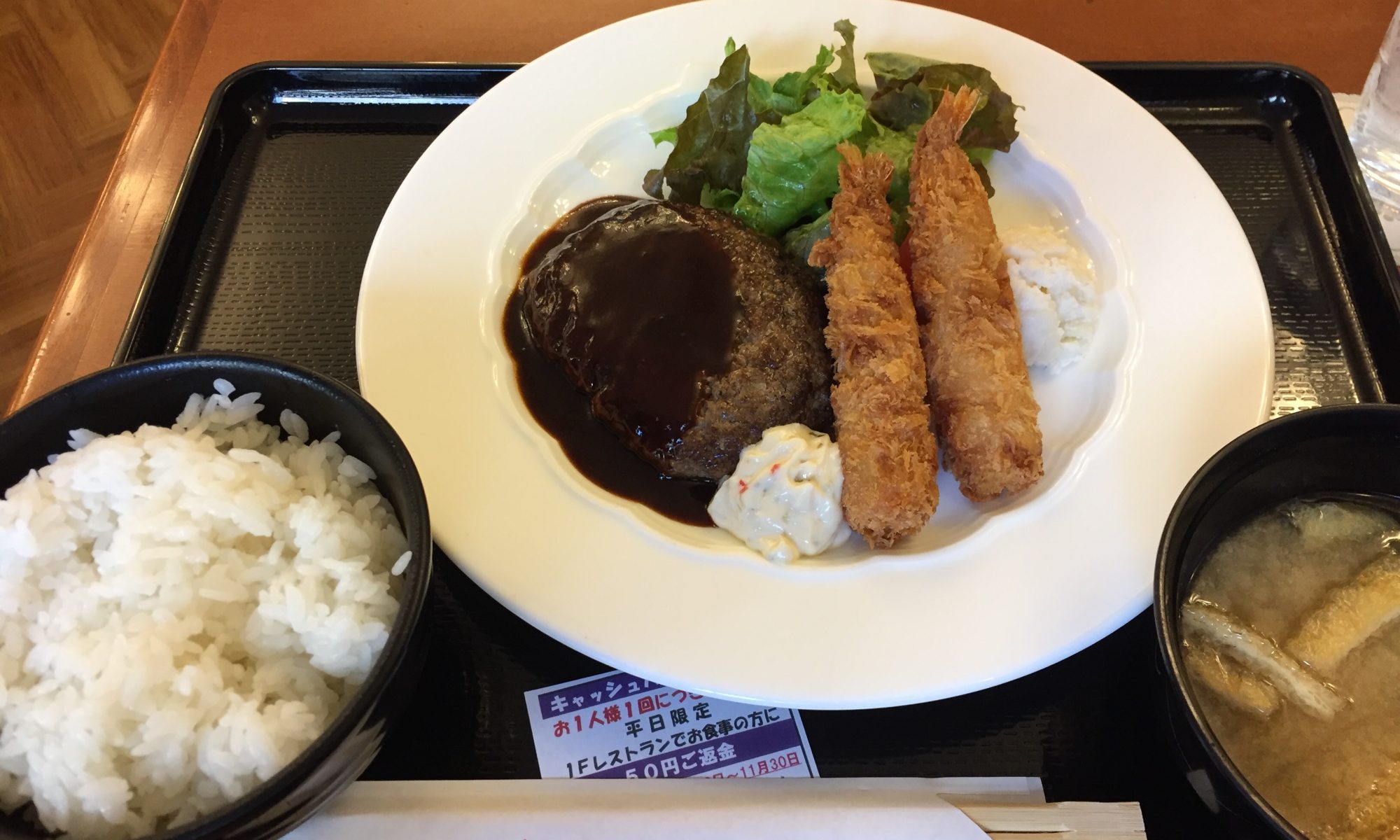

新富町「ブロッサム」 ハンバーグ定食750円

井上達夫の法哲学入門「リベラルのことは嫌いでも、リベラリズムは嫌いにならないでください」(毎日新聞出版)。第1部の「リベラルの危機」では、憲法九条の解釈や慰安婦問題、靖国問題など、国論を二分するようなホットイッシューについて、井上教授は火を吹くように話していましたが、第2部の「正義の行方」になると、ガラリと変わって、法哲学とは何なのか、井上教授がなぜ法哲学者の道に進むことになったのか、今、法哲学では何が問題になっているのか、分かりやすく、冷静に講義の形で述べています。

その法哲学ですが、ソクラテスやプラトンに始まり、英国経験論の父ジョン・ロックや「リヴァイアサン」のトマス・ホッブスらの哲学思想も易しく解説され、現代のリベラリズムに多大な影響を与えたジョン・ロールズによる「政治的リアリズム」に対する批判、共同体論者からリベラリストに変容した「ハーバード白熱教室」でブームになったマイケル・サンデルに対する賛意と所見などが述べられています。

◇悪法でも法は法

法哲学は難しいですが、最終的には「正義概念」に行きつくようです。

(引用)社会の政治的決定と、その産物である法が、自分の正義の構想から見たら間違っているにもかかわらず、自分たちの社会の公共的決定の産物として尊重することがいかにして可能なのか。この問いが悪法問題です。

…ここで法を自分たちの社会の公共的決定の産物として尊重するとき、法の正しさを見ている。これは正当性(ライトネス)ではなく正統性(レジティマシー)を問うている。

…「法の支配」、つまり法が「勝者の正義」であってはいけない。政治闘争で勝ったやつが、自分たちの決定を「法」として押しつける。それだけのことであれば、、その法に正統性がない。

正統性というのは、負けた方から見て間違っているけれど、自分たちは次の闘争で勝てるまでは尊重できる。そういう法には正統性があると言える。つまり、敗者の視点から見なければならない。(引用終わり)

という感じて、お話が進むわけです。

このほかに、毎年、1800万人が貧困死し、それを減らすのに年間60億ドルしかかからないのに、米国はイラク戦争で、月間50億ドルもの戦費を使っていたなどと批判したりして、大変、知的好奇心を満足させてくれる記述をあちこちで読むことができます。

ただ、惜しむらくは、159ページで「マハティールのインドネシア」と間違って語ったことをそのまま活字にしてしまっていることです。明らかにマレーシアの間違いであり、編集者も校正者も気が付くべきでした。そうでないと、著者はASEAN(東南アジア諸国連合)にほとんど関心も知識もないのではないかと勘ぐられたり、この本全体の信頼性、というか、井上先生の仰る正統性に欠けてしまう嫌いがあるからです。