久しぶりに「歴史人」(ABCアーク)1月号を購入しました。来年、2024年のカレンダー(平安 源氏物語の世界)が付録として付いているからです。カレンダーが欲しいので買いました、と正直に書いておきます(笑)。

「歴史人」はここ5~6年買い続けましたから、生意気ですけど、そろそろ卒業したかな、と思ったのでした。同じような企画特集が繰り返されて、同じようなことが書かれているので、「あ、またか」という思いもあったのでした。歴史に関してはかなり精通した気分にもなっておりました。

でも、それは、やはり「生意気」でした。自分にとって、知らない新事実が湧き出る泉の如く頻出するのです。そりゃ、そうでしょう。

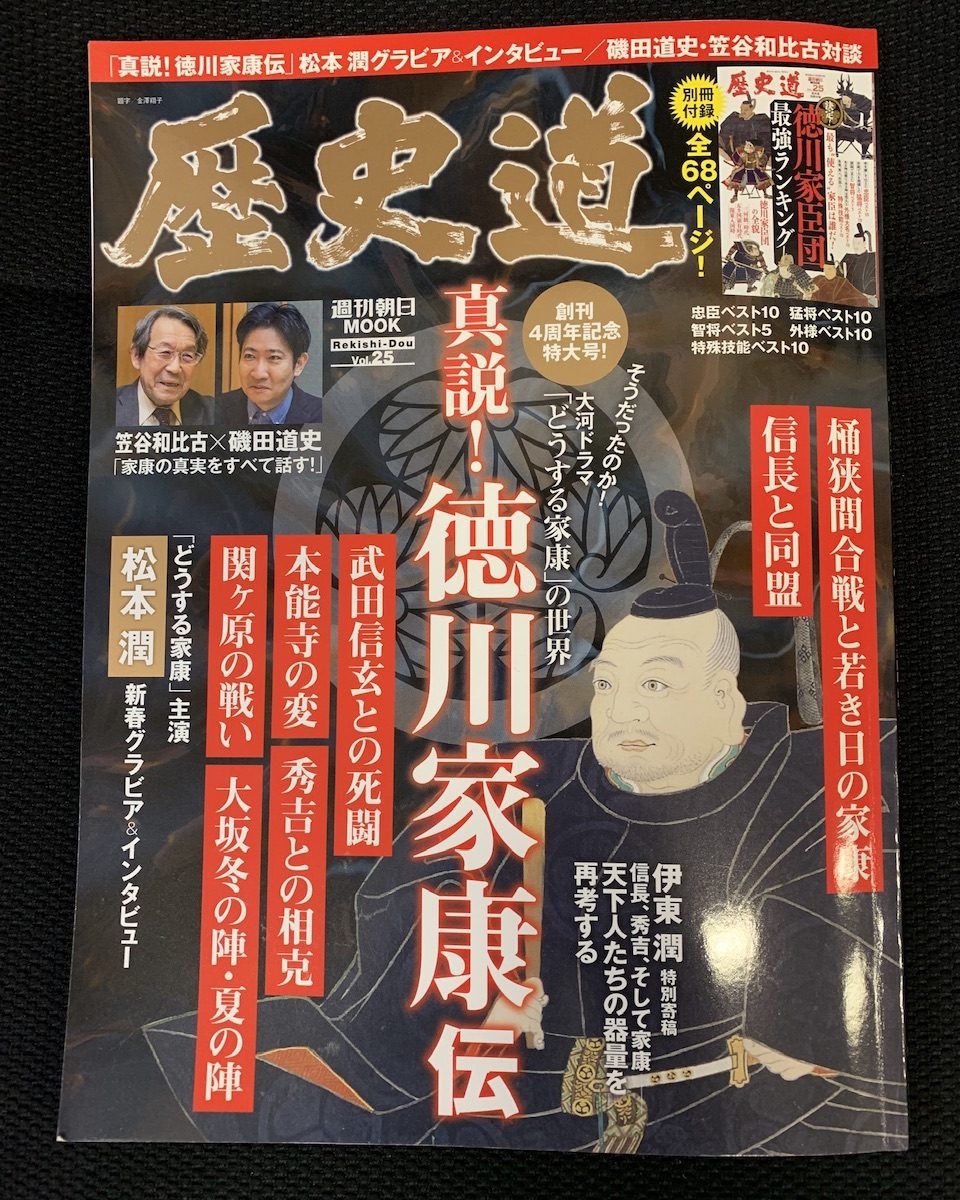

「歴史人」1月号の特集記事は「大坂の陣 12の謎」でした。ちょうど、NHK大河ドラマ「どうする家康」が最終回を迎え、最後は「大坂の陣」で勝利を収めた徳川家康が亡くなるところで終わっていました。まあ、このテレビ番組とタイアップした格好なので、読者獲得狙いは見え見えです(笑)。いやはや、そんな不遜なことを言ってはいけませんね。内容は実に充実していて、浅学菲才の私が知らないことが多く書かれておりました。

◇淀君は蔑称?

例えば、「淀君」です。織田信長の妹お市の方と浅井長政の長女で、豊臣秀吉の側室。豊臣秀頼の生母と言われ、それを盾に権勢を振るった人と言われています。この「淀君」とは、私は尊称かと思ったら、全く逆で蔑称だったんですね。当時、最下級の遊女である「辻君」(道端で春を売る女)にこと寄せて「淀君」と呼んだようです。幼名は茶々などがありますが、本来は「淀殿」でした。これは、産所(住居)としてあてがわれた淀古城に因んだものでした。

もう一つ。大坂冬の陣、夏の陣(1614~15年)は、局地的な戦争で、天下分け目の「関ヶ原の戦い」(1600年)と比べると見劣りすると思っておりましたが、徳川方約20万人、豊臣方も約10万人とかなり大規模な戦争だったことを知りました。実は、関ヶ原の戦いで雌雄が決したわけではなく、まだまだ火種が燻っていて、大坂の陣でやっと決着が付いたことが歴史の正当な解釈でした。

何で、歴史の教科書などで大坂の陣が関ヶ原の戦いより重視されなかったのか? それは、豊臣方として、大野治長や真田幸村(信繁)、それに黒田家の元重臣後藤又兵衛(基次)、土佐の長宗我部盛親らは有名ですが、それ以外は「牢人衆」として十把一絡にされてしまい、後の徳川政権によって、まるで烏合の衆扱いされていたからだと思います。

しかし、よく見ると、「牢人衆」の中には、関ヶ原の戦いで西軍に属して、領地を没収された大名の子息らも少なくなかったのでした。大谷吉治は、石田三成の片腕だった大谷刑部吉継の子、石川康長は、家康の元家老で秀吉方に出奔した石川数正の子、増田盛次は、秀吉の五奉行の一人増田長盛の次男、細川興秋は、小倉藩主細川忠興の次男(三男が嫡子となったため出奔した)、浅井井頼は、浅井長政の庶子(ということは淀殿の異母きょうだい)らがいたことを見れば明らかです。

あと、大河ドラマ「どうする家康」を見ていると、評定(ひょうじょう)らしき重要な場や、仲介交渉役として多くの女性が登場するので、あの封建的な女性差別の時代ではあり得ず、フィクションのドラマかと思っていましたら、史実だったんですね。徳川方の和議の使者となったのは、家康の側室阿茶局(武田家の家臣飯田直政の娘)で、豊臣方の窓口となったのが、淀殿の妹初(常高院)だったことは歴史的事実でした。ドラマの時代考証さま、疑ってすみませんでした。

最後に、豊臣秀頼は、「秀吉の実子ではないのではないか」という憶測が現在でもあります。有力なのが、淀殿の乳母大蔵卿局の子息の大野治長、秀吉の重臣片桐且元、それに石田三成説まであります。しかし、歴史家の加来耕三氏は、秀吉は天下人になって灸をすえ、漢方を服用し、温泉に浸かったりして努力していたことから、「秀吉の実子」説を唱えておりました。

となると、淀殿と秀頼の自害で豊臣家が滅亡したことはかえずがえすも残念でした。嫡子ではないにせよ、北条氏や織田家でさえ、江戸時代~現代も残りましたからね。

【追記】2023年12月19日

やはり、大坂の陣は、歴史のターニングポイントでしたね。近世の城郭の建築ラッシュになったのが、1600年の関ケ原の戦いから1614年大坂冬の陣までの慶長年間だったというからです。関ケ原では、加藤清正、福島正則、黒田長政ら旧豊臣方の活躍で勝利したため、徳川家康も仕方なく論功行賞として領地を与えなくてはなりませんでした。彼らが壮大な城を建築すれば、徳川方も防御とし多くの城を建築せざるを得ません。名古屋城などは、全国の大名をかき集めて公儀(天下)普請で行った他、西に睨みを効かすために、井伊直政には石田三成の所領を与えて彦根城をつくらせ、藤堂高虎には安濃津城を任せたりしましたから、大坂の陣まで戦国時代は続いていたという見方は正しいのではないでしょうか。