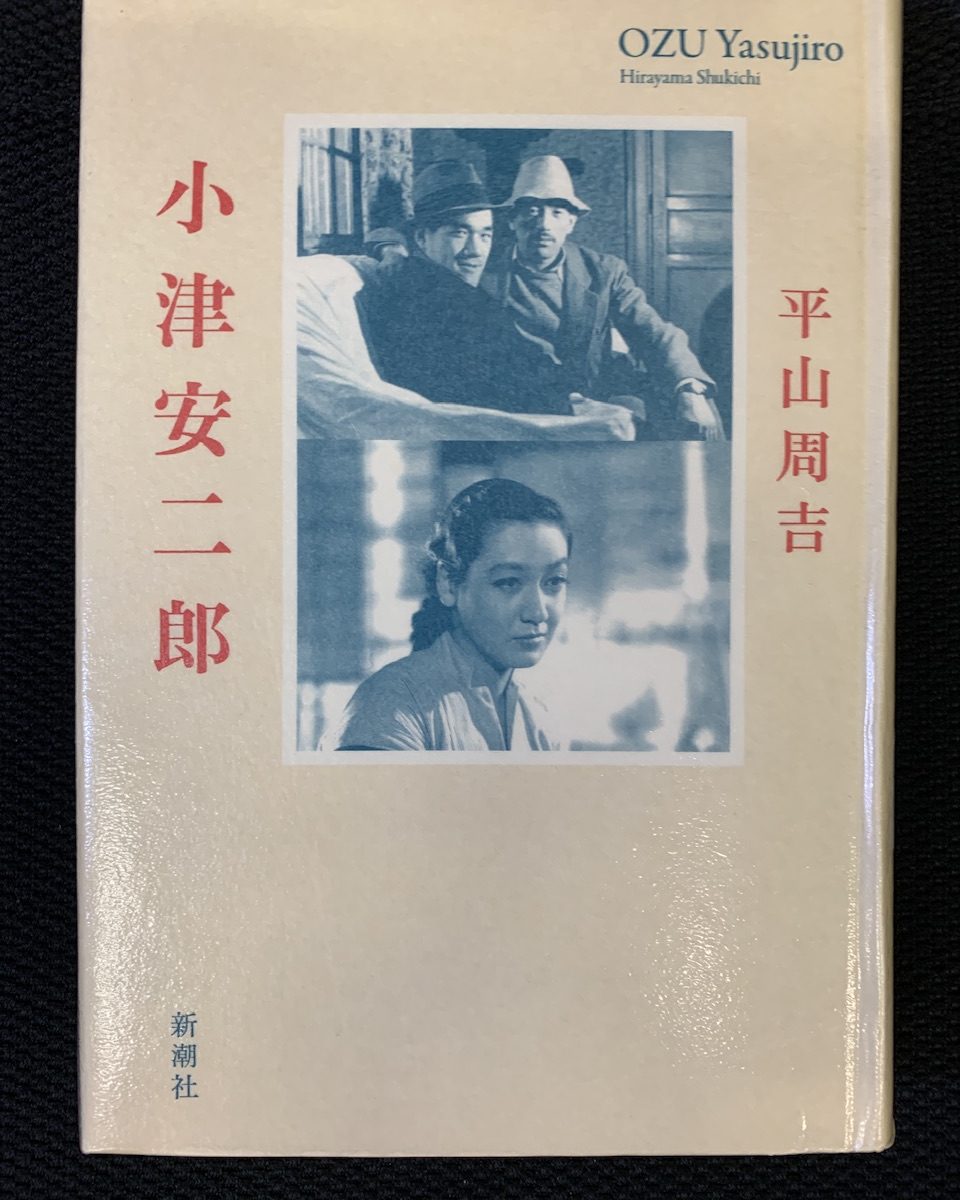

平山周吉著「小津安二郎」(新潮社)を何とか読了致しました。まるで難解な哲学書を読んでいる感じでした。基本的にはエンターテインメントなので、もっと楽しみながら読めばいいのに、苦行僧を演じてしまいました(苦笑)。でも、色んな収穫もありました。

最大のハンディは、私自身、小津作品をほとんど観ていなかったことでした。代表作「東京物語」(1953年)は流石に何度も観ておりましたが、原節子「紀子」三部作(「晩春」=1949年、「麦秋」=1951年、「東京物語」)でまだ観ていなかった「晩春」は慌てて観ました。そうしないと、「『晩春』の壺」と書かれていても何のことなのかさっぱり分からなかったからです。そして、「麦秋」は15年ぐらい昔に安いDVDを買って観たのですが、細かい内容は忘れていました。

この397ページに及ぶ大作の中で、何度も何度も、大陸戦線に徴兵された小津安二郎監督と、「弟分」として慕っていながら28歳の若さで戦病死した山中貞雄監督との親密な関係と暗喩がしばしば語られています。フィルムが残っている山中貞雄監督の作品は、わずか三作しかないといいます。「丹下左膳余話 百万両の壺」(1935年)、「河内山宗俊」(1936年)、「人情紙風船」(1937年)です。私は、山中監督の名前と代表作名だけしか知らず、まだ作品は観ていなかったので、原節子(16歳)が出演した「河内山宗俊」だけ慌てて観ました。

著者の平山氏によると、戦後、小津監督は、山中監督へのオマージュとして、自分の作品の中に、山中作品を暗喩するものを登場させたというのです。「風の中の牝鶏」(1948年)の中に「紙風船」を、「晩春」の中に「壺」を、「麦秋」の中で歌舞伎の「河内山」を挿入したりしたことがそれに当たります。

新富町「中むら」アジフライ定食1100円

新富町「中むら」アジフライ定食1100円

「東京物語」にしばしば「書き割り」として登場する葉鶏頭の花も、どうやら山中貞雄監督を隠喩しているらしいのです。昭和12年8月25日、召集令状が来た山中監督らが東京・高輪の小津監督の自宅に挨拶に来たので「壮行会」のようなものを開いた際、山中監督が庭に咲いている沢山の葉鶏頭を見て、小津監督に「おっちゃん、ええ花植ゑたのう」と呟いたといいます。そして、程なく小津監督も召集され、最前線の中国大陸でも葉鶏頭の花が沢山咲いていたといいます。

個人的に「東京物語」は10回ぐらいは観ましたが、葉鶏頭の花は全く覚えていませんねえ。これでは、映画鑑賞の巧者ではない、という証明になってしまいました。

小津監督の「秋日和」(1960年)、「小早川家の秋」(1961年)、「秋刀魚の味」(1962年)が「秋三部作」だったことも知らず、また、この本で詳細な解説をしてくれる「早春」(1956年)、「東京暮色」(1957年)、「彼岸花」(1958年)まで観ていないか、観ても内容をすっかり忘れておりました。これでは、話になりませんねえ(苦笑)。そこで、慌てて、最後の作品、つまり遺作となった「秋刀魚の味」をもう一度観ました。それで、この本で出てくる「鱧」と「軍歌」の話はよく理解できました。小津作品の大半を(再)鑑賞してから、この本を読むべきでした。これから小津作品を観るように心掛けて、この本を再読すれば面白さが倍増するに違いありません。

小津監督は昭和2年の「懺悔の刃」(松竹キネマ蒲田撮影所)で監督デビュー(24歳)しているので、戦前には30本以上の無声(サイレント)映画も撮っております。そこで、たまたま、この本で何度も取り上げられていた「非常線の女」(1933年)が、ユーチューブでアップされていたので、観てみることにしました。失礼ながら、内容はつまらないB級のギャングアクション映画でしたが、主演の時子は、若き頃の田中絹代でした。私の世代では、田中絹代と言えば、老婆役が多かったので、「こんな若かったとは!」と驚いてしまいました。調べてみたら、田中絹代は1909年生まれ(太宰治と同い年!)ですから、この時、23~24歳。そして、老女かと思ったら、1977年に亡くなった時は67歳でした。今ではまだまだ若い年代なので、二重に驚いてしまいました。

そうなんです。華やかな芸能界と言われても、すぐに忘れ去られてしまい、世代が違うとまるで何も知らないのです。例えば、「非常線の女」で、ぐれた与太者・宏の姉・和子役で出演した水久保澄子(1916年生まれ)という女優も、本書にも登場していて初めて知りましたが、大変清楚な美人さんで、原節子より綺麗じゃないかと思いました。この水久保澄子は、かなり波乱万丈の人生だったようで、医学留学生を自称するフィリピン人と電撃結婚したものの、騙されたことが分かり、一児を残して帰国。しかし、それまで自殺未遂を起こして降板したり、他の映画会社に電撃移籍したりしてトラブルを起こしていたことから、映画界からはお呼びが掛からず、1941年に神戸でダンサーとして舞台に出ていたことを最後に消息不明になったといいます。戦後は「東京・目黒でひっそり暮らしている」と週刊誌に掲載されたりしましたが、その後の消息は不明のようです。水久保澄子は「日本のアイドル第1号」と言われたこともあるらしく、何か、人生の無情を感じてしまいました。

この本を読んで初めて知る「人物相関図」が多かったでした。小津安二郎は最後まで独身を貫き通しましたが、小津の親友の清水宏監督は、田中絹代と「試験結婚」。後輩の成瀬巳喜男は東宝に移籍してから主演女優の千葉早智子と結婚(後に離婚)。先輩監督の池田義信は大スター栗島すみ子と添い遂げ、戦前の小津組のキャメラマン茂原英雄の姉さん女房が飯田蝶子、大部屋俳優だった笠智衆は、無名の頃に蒲田撮影所脚本部勤務の椎野花観と早々に結婚したといいます。(152ページ)

このほか、山中貞雄の「丹下左膳余話」で、やる気のない若殿役を演じた沢村国太郎(歌舞伎役者から映画界に転身。長門裕之と津川雅彦の父)は、沢村貞子と加東大介(山中の「河内山宗俊」や小津の「秋刀魚の味」や黒澤明の「七人の侍」などに出演)の実兄でした。無声映画「その夜の妻」に主演した岡田時彦は、女優岡田茉莉子の父、「東京物語」で笠智衆の旧友服部を演じた十朱久雄は、女優十朱幸代の父だということも教えられました。

さらには、「早春」「彼岸花」「秋日和」「秋刀魚の味」で皮肉な重役を演じた中村伸郎の養父は小松製作所の社長で、自身も役者をやりながら、小松製作所の子会社・大孫商会の代表取締役を兼任していたといいます。小松製作所は戦時中、爆弾の信管やトラクターのキャタピラの国内生産の8割を占める軍需産業でしたが、中村伸郎は、自ら代表を務める会社・大孫商会が扱っている漆を敵陣に投下して戦意喪失させる案を某大学教授から提案されましたが、養父に相談することなくこの仕事を断ったといいます。

もう一人、蒲田撮影所の所長から松竹の社長・会長まで務めた城戸四郎は、あの精養軒の創業者北村家で生まれ育ち、旧制一中~一高~東京帝大法学部という絵に描いたようなエリートコースを歩み、松竹入社後、創業者の大谷竹次郎の愛人と言われた城戸ツルと養子縁組し、その娘と結婚し(彼女は病没したが)、松竹内での地位を揺るぎなく確立したといいます。(329ページ)これも、「へ~」でした。

最後に、273ぺージには「支那事変従軍で小津のいた部隊が毒瓦斯部隊だったことは、余りにも周知となっている。」と書かれていましたが、私自身は初めて知るところでした。やはり、小津安二郎は絵になり、字になる人で、今後も語り継がれることでしょう。