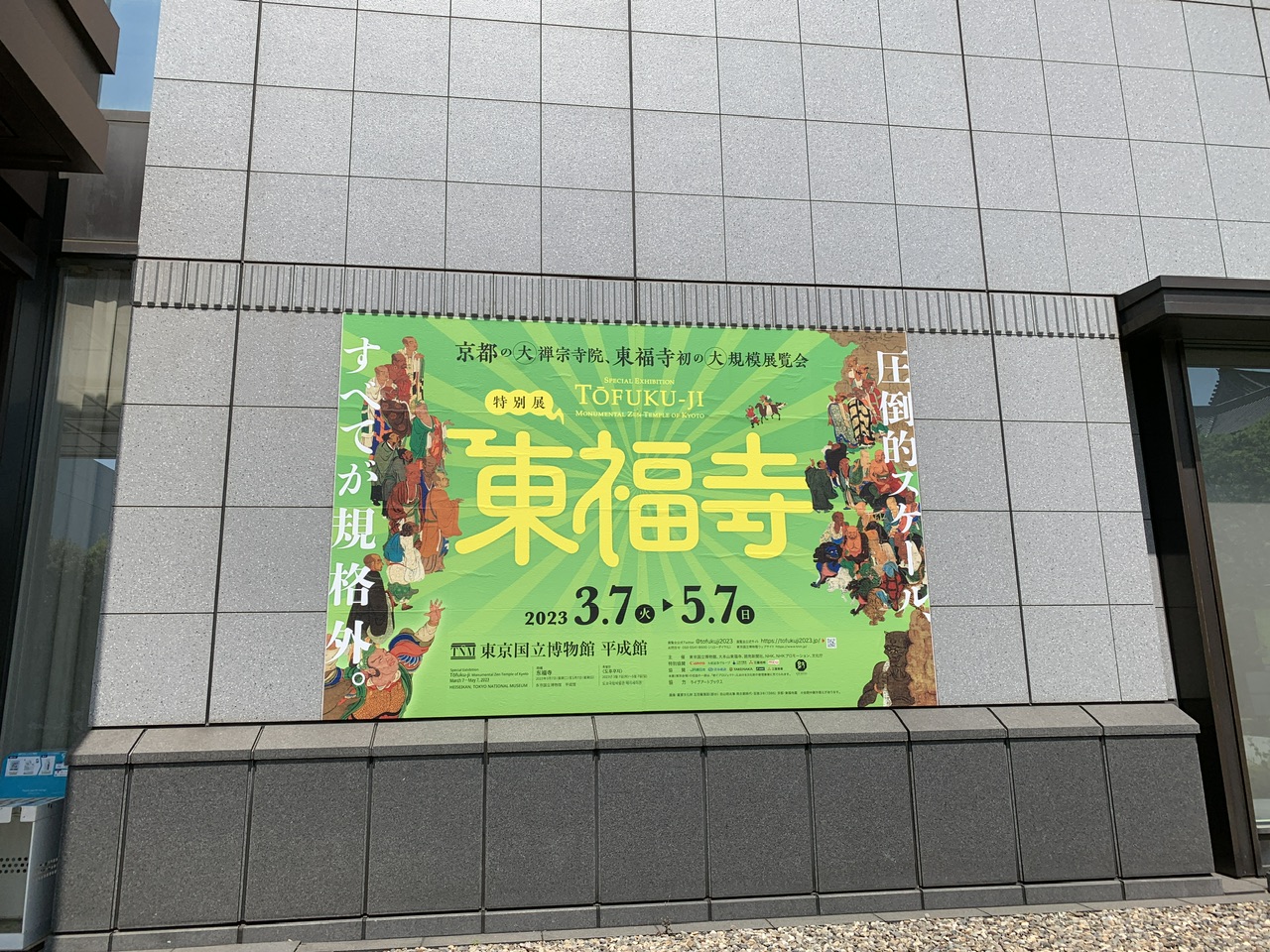

4月15日(土)、東京・高田馬場の早稲田大学で開催された第49回諜報研究会(インテリジェンス研究所主催、早大20世紀メディア研究所共催)の末席に連なって来ました。同研究会にはここ数年、コロナの影響でZOOM会議では参加しておりましたが、実際に会場に足を運んだのは4年ぶりぐらいでしょうか。久しぶりにお会いする旧知の方とも再会し、まるで同窓会のような雰囲気でした。

何と言っても、今回登壇されたお二人の報告者が、もう20年近く昔に謦咳を接して頂いた私淑する人生の大先輩ですので、雨が降ろうが嵐が吹こうが、万難を排して参加しなければなりませんでした。実際、この日は雨が降っておりましたが(笑)。

今回の諜報研究会の大きなテーマは「満洲における日本帝国の軌跡の新発掘」でしたが、最初の報告者は、加藤哲郎一橋大学名誉教授で、タイトルは「人獣共通感染症とワクチン村 731部隊・100部隊の影」でした。事前にメール添付で各人に資料が送られて来ましたが、加藤先生の場合、簡単なレジュメどころか何と70ページにもなる浩瀚なる資料だったので絶句してしまいました。

こんな長尺な資料から醸し出される講演について、このブログで一言でまとめることは私の能力では無理なので、「概要」から特に印象に残ったことだけ記させて頂きます。講演は、政治学者である加藤哲郎氏と獣医疫学者である小河孝氏がコラボレーションして共著された「731部隊と100部隊ー知られざる人獣共通感染症研究部隊」(花伝社、2022年)の話が中心でした。私自身は石井四郎の731部隊に関しては存じ上げておりましたが、100部隊については、全く知りませんでした。この部隊は、細菌戦研究・生体実験実行部隊として活動した「関東軍軍馬防疫廠100部隊」が正式名称で、歴史の闇の中に隠れておりましたが、小河孝氏による「新発掘」のようです。

ズルして、概要について、少し改編して引用させて頂きますと、「中国大陸や東南アジアで細菌戦や人体実験を行ったのは、医学者、医師中心の関東軍防疫給水部『731部隊』(哈爾浜) だけではなく、 馬を『生きた兵器』とした軍馬防疫廠『100部隊』(新京)も重要な役割を果たしていた。 戦後、731部隊関係者は米軍に細菌戦データを提供して戦犯訴追を免れるが、軍歴を問われなかった獣医たちはGHQと厚生省、農林省に協力して伝染病撲滅のワクチン開発に職を得た。 そこに人獣共通感染症を研究してきた旧731部隊医師が加わり、彼らは1948年にジフテリア予防接種事件(84人死亡、1000人被害)を起こしながらも、感染症が蔓延した占領期の『防疫』に従事し、その後も日本のワクチン産業を支えた。 2020年年以来の新型コロナに対する日本の医療にも、731部隊・100部隊出身者の系譜を引く「防疫」の影がみられた。」

これだけの概要だけでも、「えーー、本当ですか?」と胸騒ぎがしますが、加藤氏は、一つ一つ、実証例と関係者の実名を明らかにして解説してくれました。特に、驚かされたことは、究極的に、言論思想統制の「防諜・検閲」と、感染症対策の「防疫・検疫」は相似形で、明治の山縣有朋以来、同時進行で行われ、戦前の最大官僚だった内務省の対外インテリジェンスの二本柱であったという事実です。それだけではなく、現在の新型コロナの感染対策も明治以来の施策が色濃く残り、旧731部隊、100部隊出身者が設立した病院や彼らが開発したワクチンや医薬品、それに彼らが旧職を隠して潜り込んだ大学や製薬会社などがあったという史実でした。

加藤氏は、医師の上昌広氏がコロナ・パンデミックに際して発表した「この国(日本)は患者を治すための医療ではなく、日本社会を感染症から守る国家防疫体制でコロナに対応している。(中略)明治以来の旧内務省・衛生警察の基本思想がそのまま生きる、通常医療とは別の枠組みからなっている。先進国では日本以外ない」(「サンデー毎日」2021年9月5日)といった記事も「裏付け」として紹介されていました。

また、「新型コロナウイルス感染症対策専門家会議」のメンバーの出身を検証すると、(1)国立感染症研究所(感染研)は、国立予防衛生研究所(予研)と陸軍軍医学校防疫部の流れを汲み、この軍医学校防疫部から731部隊が結成されます。(2)東京大学医科学研究所は、伝染病研究所の流れを汲み、(3)国立国際医療センターは、陸軍病院の流れを汲み、(4)東京慈恵医科大学は、海軍生徒として英国に留学した高木兼寛らが創立し、海軍との関係が深かった、ということになります。まさに、人材的に、戦前と戦後は途切れたわけではなく、その歴史と系統と系譜は脈々と続いていたわけです。

100部隊の獣医師らについては、農林省の管轄であったこともあり、戦後はほとんど公職追放されることなく無傷で、ワクチン業界に入ったり、学会に戻ったりした人も多かったといいます。後に岩手大学長になった加藤久弥や新潟大農学部長になった山口本治らの実名が挙げられていました。

このほか、ワクチン製造会社で有名なデンカ生研は、電気化学工業(現デンカ)の子会社ですが、その前は東芝の子会社として1950年に設立され、戦前は東芝生物理化学研究所新潟支部で、もっと辿れば、1944年に設立された陸軍軍医学校新潟出張所が母体になっていたといいます。陸軍軍医学校とは、勿論、石井四郎の731細菌部隊を輩出した母体でもあります。

次に登壇されたのが、ジャーナリストの牧久氏でした。タイトルになった「転生」ですが、私はこの本について、このブログでも昨夏、二度にわたって紹介させて頂きました。(2022年8月9日付「8月9日はソ連侵攻の日=牧久著「転生 満州国皇帝・愛新覚羅家と天皇家の昭和」」と同年8月12日付「周恩来と日本=牧久著「転生 満州国皇帝・愛新覚羅家と天皇家の昭和」」です。)牧氏らしく、多くの資料を渉猟して、満洲国皇帝、愛新覚羅溥儀とその実弟溥傑と日本人妻嵯峨浩を中心にした波乱万丈の生涯と満洲帝国の「真の姿」を描き切った労作です。

今回の諜報研究会の大きなテーマになっている「新発掘」というのは、これまで散々流布されてきた「傀儡国家・偽満洲」ではなく、残された資料から、皇帝溥儀と満洲帝国の「真の姿」を炙り出したことが「新発掘」に繋がると思います。

つまり、自己批判の回顧録として書かされた溥儀の自伝「我が半生」には、自分の都合の悪いことは書かれず、また、東京裁判で証言に立った溥儀が、自分は関東軍にピストルを突き付けられ、脅迫されて即位した皇帝で、満洲は傀儡国家だったいった趣旨の発言も虚言だったことを暴いたのです。歴史の資料というものは、100%真実が書かれているわけではないのです。

私も、自分自身の思い込みなのか、教育でそう教え込まれたのか分かりませんが、溥儀の言う通り、満洲は傀儡国家で、皇帝溥儀には何ら自由も決定権もなく、関東軍に操られた人形に過ぎなかった、と信じておりましたが、牧氏の「転生」(小学館、2022年)を読むと、そうではなかったことが分かります。溥儀は、清朝最後の「ラスエンペラー」で、辛亥革命で退位させられたものの、実は、清朝復辟(復活)を夢見て、日本(軍)を利用しようと目論んでいたというのです。そのためにも、実弟溥傑を日本の陸軍士官学校に留学させたりします。

また、溥儀は、満洲国皇帝に即位して、昭和10年に初来日した際、大歓迎を受け、特に貞明皇太后(昭和天皇の母)から、我が子のように手厚いもてなしを受けたことから、「自分は天皇の兄弟ではないだろうか」と大錯覚してしまうのです。満洲に帰国すると、溥儀は自ら率先して、天照大神をまつる建国神廟を建立するなど、各地に神社をたてます。これも、以前は、「日本人が強制的に満洲に無理やりに神社を建立させた」と、私自身も思い込み、「可哀想な満洲の人たち」と思っていたのですが、溥儀自らが決断したことだったことが分かりました。

私も、牧氏が仰るように、同じように「歴史修正主義者」ではありませんが、やはり、少なくとも歴史教科書には真実を書くべきであると思っています。諸説ある場合は、違う説も並列して記述するべきです。そうすれば、学徒も間違った思い込みをしたまま、老いて一生を終えたりしないと思います。