昨日は「ブログ廃業を考えています」と書いてしまいましたが、目下、「Googleアドセンス」の設定で大変お世話になっているMさんからの御支援と励ましもあり、もう少し頑張ろうという気になりました。それに、この渓流斎ブログがなくなれば、飛び上がって喜ぶ人間が、約5人この世に存在しておりますから、盗み見してる彼らがいる限り負けられません!(苦笑)。

さて、世界的指揮者の小澤征爾さんが亡くなられました。行年88歳。夜の7時のニュースで速報が流れ、新聞各紙を全部読んだわけではありませんが、一面と社会面展開の超VIP扱いです。彼の音楽的業績は散々書かれていますから、私は、小澤征爾という人は「近現代史の申し子」だと思っていることを先に書きます。(個人的ながら、私は記者会見ですが、小澤征爾さんにお会いしたことが何度かあります。)

よく知られていますように、彼の父は、満洲国協和会の設立者の一人、王仁澤こと小澤開策です。小澤開策は、満洲事変の際の関東軍高級参謀で、後に関東軍参謀長、参謀副長等を務めた板垣征四郎と石原莞爾から1字ずつ取って、奉天(現瀋陽)で生まれた子息に「征爾」と命名しました。(松岡將著「松岡二十世とその時代」)

満洲国協和会というのは、多民族国家だった満洲国における五族協和の実現を目的とした官民一体の団体でした。官というのは主に関東軍のことで、小澤開策は民間人で歯科医でした。

満洲事変が1931年(昭和6年)、五・一五事件が翌年の32年(昭和7年)、小澤征爾が生まれたのが35年(昭和10年)です(同年、満洲生まれに漫画家の赤塚不二夫らがいます)。二・二六事件が36年(昭和11年)、真珠湾攻撃が41年(昭和16年)、ソ連による満洲侵攻(シベリア抑留)と日本の敗戦が45年(昭和20年)という日本の歴史上最大の激動期でした。

小澤征爾さんは、敗戦時10歳で、敗戦で何もなくなった日本の復興期に、日本を飛び出して世界に飛躍し、1959年にブザンソン国際指揮者コンクールに第1位に輝いて、世界的指揮者の地位を築き挙げた人でした。当初、「日本人に西洋音楽が分かるわけがない」と観客から冷ややかな目で見られていましたが、次第にその実力が評価され、ボストン交響楽団やウィーン国立歌劇場などの音楽監督を歴任しました。

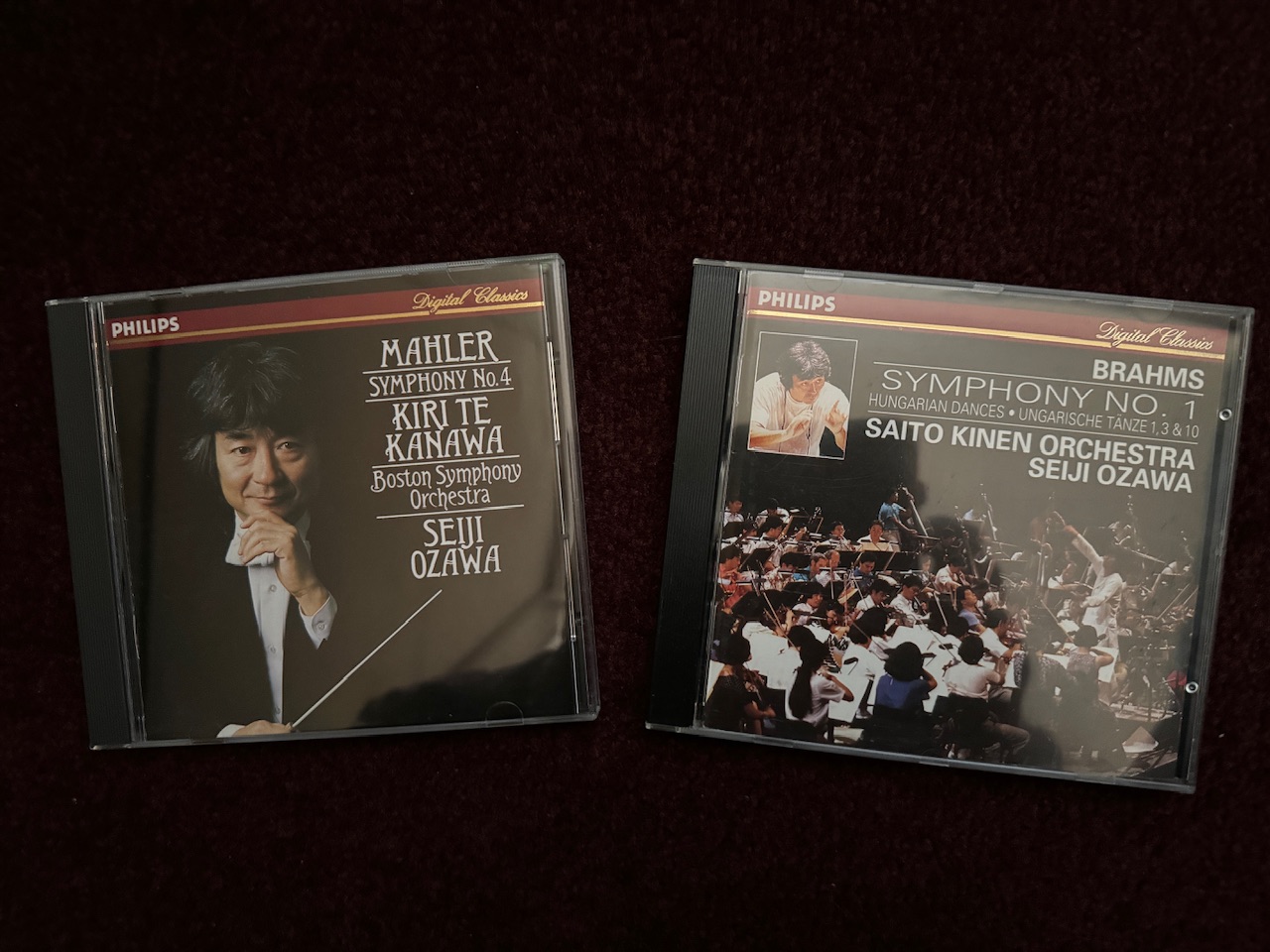

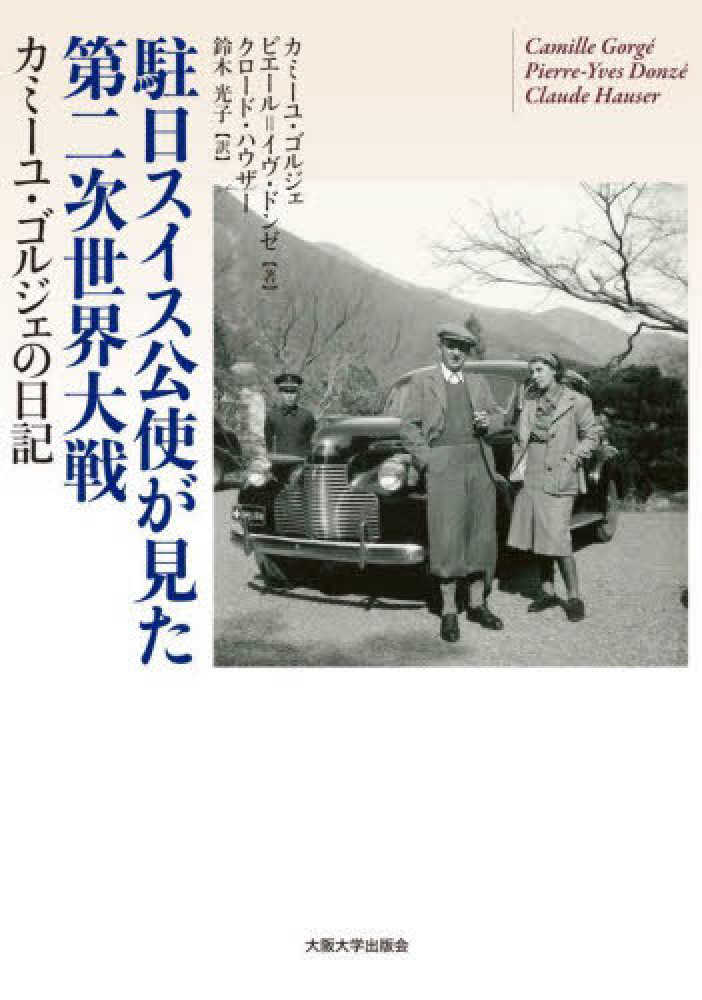

私のお気に入りは、写真に掲げましたが、ボストン響によるマーラーの「交響曲第4番」と、サイトウ・キネン・オーケストラによるブラームスの「交響曲第1番」です。

◇指揮者の凄さ

若い頃の私は、指揮者というのが何が凄いのかさっぱり分かっていませんでした。自分で何も楽器を演奏せず、ただ棒を振っていて、指図しているだけで、何がそんなに偉いのか(笑)、分かりませんでした。でも、色んな指揮者による演奏を聴いて、同じ音楽なのに、全く違うことが分かるようになりました。下世話な書き方しか書けませんけど、カール・ベームはゆっくりと大らかな演奏なので、通好み。カラヤンは驚くほど疾走した演奏で、クラシックファン以外にも魅了できる大衆好み、といった感じです。

指揮者の何が凄いかと言いますと、これは私の管見に過ぎませんが、ソシュールの言語学に、通時的(ディアクロニック)と共時的(サンクロニック)という専門用語が出て来ます。これはどういう意味なのか、御自分で勉強して頂きまして(笑)、ここでは、乱暴に、通時的=横の流れ、共時的=縦の関係としておきます。例えば、クラッシック音楽の楽譜のスコアを思い浮かべてみてください。そこには、上から第1バイオリン、第2バイオリン、ビオラ…コントラバス、…フルートなど縦に楽器ごとに音符が並んでいます。それぞれの演奏者はその音符を横の流れ(通時的)で演奏することによって、音が奏でられていきます。しかし、指揮者は、通時的だけではいけません。各パートの演奏が縦の関係(共時的)に合っているかどうか、瞬時に確認しなければ、作曲家の音楽を再現できないということになります。

ティンパニーが0.1秒でも遅れては駄目なのです。指揮者という化け物のような(比喩が悪くて済みません)音感の才能を持った一人の人間が、通時的、共時的に一瞬、一瞬の音の整合性を判断しながら、「時間芸術」を組み立てていくという作業を行うということですから、並大抵のことではありません。

私が指揮者が凄いと初めて思い知ったのは、このような自分自身で勝手に作り上げた観念によるものでした。