Photo Copyright par Duc de Matsuoqua

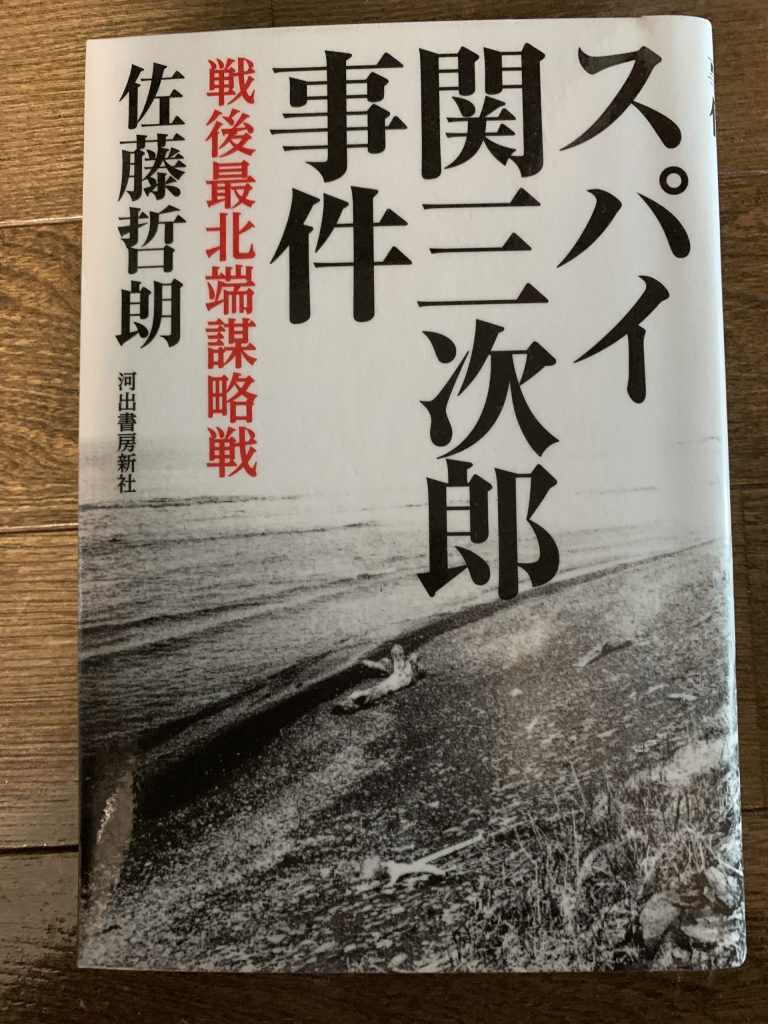

足利と鎌倉の旅行中、電車の中でずっと読んでいたのが、佐藤哲朗著「スパイ関三次郎事件 戦後最北端謀略戦」(河出書房新社、2020年4月30日初版)でした。

この本は、2カ月前の6月13日に京都にお住まいの京洛先生からメールを頂き、その存在を知りましたが、最近になってようやく入手できたわけです。実は、「スパイ関三次郎事件」と言っても、小生にとっては初耳で全く知らず、著者もどういう人か分からず、メールを頂いただけでは、他の書物を差し置いて、万難を排してでもすぐさま読みたいという興味が湧かなかったのでした。ーというのが正直な気持ちでした。

しかし、読み始めてみて、いきなり脳天をどつかれたような衝撃で、推理小説やサスペンスを読むよりも断然面白い。というより、読んでも読んでも、謎が深まり、何が真実なのかさっぱり分からず迷路にはまったまんま、読了してしまったのです。

事件が起きたのは、戦後まもない昭和28年(1953年)7月29日。関三次郎(当時51歳)という北海道余市生まれで利尻島育ち。漁師をしていましたが漁船の転覆事故で行方不明となり、どうやら戦前は樺太(現サハリン)で暮らしていて戦後のどさくさで帰国せず、無国籍だった男が、北海道の宗谷岬から南へ約10キロ離れた海岸にずぶぬれになって上陸し、濡れた多額の紙幣を焚火で乾かしているところを地元民に見つかり、逮捕されたのが始まりです。

当時は、米ソ冷戦の真っ只中。関は、ソ連のスパイなのか、それとも占領中の米軍のCIC(アメリカ合衆国陸軍防諜部隊)の工作員なのかー? 二転三転するどころか、四転も五転もして、結局、最後まで真相が分からない…。

著者の佐藤哲朗氏は、元毎日新聞編集委員。社会部で公安や検察関係の取材が長いベテラン記者でした。1939年生まれといいますから今年で81歳。奇しくも樺太豊原(現ユジノサハリンスク)生まれの北海道育ち。中学生の時に、このスパイ関三次郎の公判を「社会科見学」(授業)の一環として傍聴した経験もある人でした。

1972年の正月、当時、札幌で毎日新聞の司法担当記者をしていた筆者は、札幌地検の塚谷悟検事正らも出席する記者クラブとの新年会に参加します。塚谷検事正は、旭川地検次席検事時代の一番の思い出として、関三次郎という国際スパイ事件を取り上げ、「何せ、この事件には証拠というものが何一つなかった。頼りになるのは本人の供述だけ。しかも、それが法廷で二転三転。あまりの矛盾の多さに弁護側から『被告は少しおかしい』と精神鑑定請求まで出される始末だった。紆余曲折したが、関三次郎とソ連人船長の被告二人に有罪判決が出て一見落着した」と振り返ります。

他社の記者たちは、そのまま聞き過ごしますが、佐藤記者だけは、裁判を傍聴した経験もあるこのスパイ関三次郎事件にのめり込み、翌日から社の資料室に入り浸ってこの事件を調べ始めます。

1972年ということは今から48年も昔のことです。この本の「はじめに」よると、著者の佐藤記者が、それ以降に取材した関係者は数百人を超え、当然、関三次郎本人には延べ6回、長時間のインタビューをし、取材走行距離は延べ4万キロに及んだといいます。

今から67年前の1953年に起きたこの事件は、当時はセンセーショナルな事件として、毎日のように大々的に報道されましたが、今ではこの事件のことを知る人は私を含めてほとんどいないのではないでしょうか。

◇問題三法が執筆継続の動機

80歳を超えた老記者にこのような本を執筆して出版にまで漕ぎつけるような原動力になったのは、安倍政権の「数の力」によって、「特定機密保護法」(2013年12月、いわゆる「スパイ防止法」)、「安全保障関連法」(2014年7月、集団的自衛権の行使容認)、「共謀罪法」(2017年6月)の問題三法の成立があったからだ、と著者は「終章」で書きます。「スパイ防止法には、国家の『機密情報の漏洩防止』に狙いがあり、集団的自衛権行使には『戦争のできる国家体制』の確立、そして『共謀罪』法には『国民の言論封じ込め』と相互に関連があり、いずれも体制側にとって都合のいい法律であることは論を俟たない」と。

そのために、67年も昔に起きた過去の事件を通して、現代の状況を見つめ直してほしいという著者の願望があったと思われます。

とにかく、この本には、色々と問題を抱えた関三次郎の親族、知人、友人から司法・海上保安庁関係者、CIC関係者、ソ連巡回艇「ラズエズノイ号」関係者、それに、暴力団関係者、鹿地亘失踪事件関係者、公安関係者、元軍人、通訳らさまざまな人たちが登場し、何らかの関三次郎とのつながりや関連性があったことが分かってきます。

数百人に及ぶ取材の末、最後に著者は、関三次郎とは、ソ連KGBと米CICのダブルエージェントだったのではないか、と推測しますが、関本人は最後までのらりくらりと記者の質問をはぐらかし、検事正だった塚谷悟も、この事件は「国家機密」だったことから、「公務員の守秘義務」を楯に最後まで真相を語ることなく亡くなったといいます。

推理小説のように最後は謎解きで終わって爽快感があるような内容ではありませんが、半世紀にわたって真相を追い求めた著者の情熱と信念が伝わってくる良書、意欲作、歴史に残る好著だと言えます。