※アブチロン(「草花図鑑」に載っていなかったので、このブログで公開質問させて頂いたら、御親切な読者の方から御教授頂きました。有難う御座いました)

さて、いまだに、我が家には「アベノマスク」も「10万円給付」も届いていません。マスクは、既に、御宅に届いていらっしゃる方もいて、SNSにその写真をアップしている方もかなりおられました。でも、最初に配っているのは、東京の世田谷区とか港区とか、高級住宅街にお住まいの皆様方だったんですね。私の住む所は、全国でもベスト5に入るぐらい感染者が多い地域なんですけど…。仕方がないので、道端で売っていた怪しげな中国製のマスクを買ってしまいましたよ。50枚入り3300円。昨年は、60枚入りで500円ぐらいで売っていましたからえらい違いです。都心に出勤するので、仕方ないかあ、てな感じです。

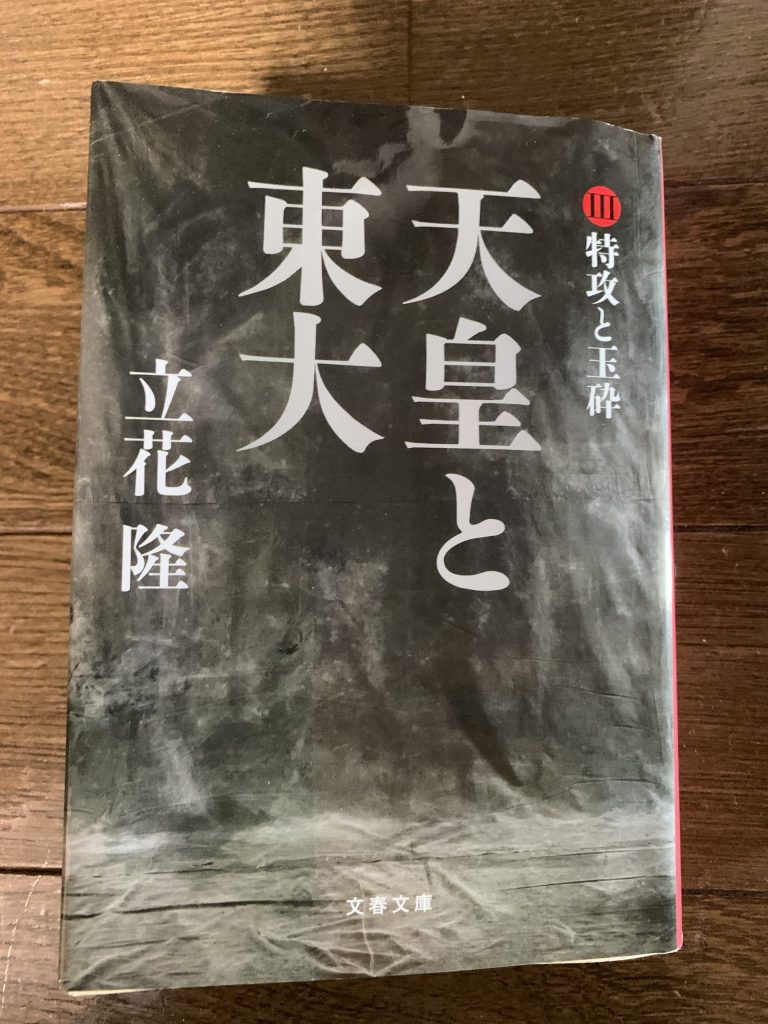

ところで、いまだに、立花隆著「天皇と東大」を読んでいます。第3巻の「特攻と玉砕」に入り3日目ですが、まだ半分近く残っています。533ページの本ですが、昔なら2~3日あれば軽く読めたのですが、さすがに衰えました。読む速度が遅くなったのは、昭和初期の話になり、関連本が自宅書斎に結構あるので、引っ張り出して参照しながら読んでいるせいかもしません。

この本(全4巻)は、このブログに以前も書きましたが、国際金融ジャーナリストの矢元君から借りて読んでいます。「えっ? 君は蓑田胸喜も知らないのか?」という私の諫言にいきり立った彼が、ネットで定価の2倍ぐらいのお金を奮発して買った古本で、それを私に貸してくれたのです。(この本は今では手に入りにくくなっていることは以前書いた通り。文春社長、増刷してくれたら定価で買いますよ!)

矢元君は、経済関係にはやたらと詳しいのですが、近現代史関係の知識には疎かったのです。昭和史関連の書籍を少しでも齧った人間なら、蓑田胸喜を知らない人はあり得ないのですが、彼は知らなかったのです。

この第3巻の「特攻と玉砕」の前半は、ほとんどこの蓑田胸喜(1894~1946)を軸として当時の世相と社会事件が描かれています。「みのだ・むねき」と読みますが、文字って、「蓑田狂気」と呼ばれたほど、狂信的な右翼の思想家でした。東京帝大時代から上杉慎吉に私淑して上杉のつくった「木曜会」「興国同志会」「七生会」に全て参加し、卒業後は雑誌「原理日本」を発行し、慶應義塾予科の教授も務めながら、国粋主義を信奉し、国体に反するあらゆる学者らを糾弾する煽動活動を行った人でした。何しろ、民本主義の吉野作造攻撃から、京大の滝川事件、美濃部達吉の天皇機関説事件、津田左右吉事件、大内兵衛、有沢広巳らの人民戦線事件、河合栄治郎事件など昭和思想史上全ての思想事件の黒幕になった人でした。(実際、内務省に働きかけて、アカ学者の著書を発禁処分にするよう圧力をかけました)

蓑田は戦後まもなく郷里熊本で自死します。主宰した「原理日本」の大袈裟な強調点の多い活字組や、目の敵にする無政府共産主義者に対しては「不徹底無原理無信念無気力思想」などいう魔術師的造語でレッテルを貼ったりするのを見ると、かなり常軌を逸した人のように見えます。著者の立花氏はそのことをもっとストレートに書いたため、雑誌に連載時に蓑田胸喜の遺族から抗議を受けます。文庫に所収された文章でも「この人は〇〇〇〇〇なのではあるまいか」とし、なぜ、伏字のままにしているのか、266ページの「一部訂正と釈明」で説明しています。

確かに、立花氏は、当時の時代の空気を吸っていない後世の安全地帯にいる人間が、高見から蓑田胸喜らをコテンパンにやっつけ過ぎている嫌いもありますが、戦後民主主義を受けた者の大半はその痛快さに拍手喝采することでしょう。(ただし、立花氏は、89ページで、「電通社(立花注・日本電報通信社。後の同盟通信社すなわち現在の共同通信社)」とだけ書いてますが、明らかに間違い。「後の同盟通信社すなわち現在の共同通信社、時事通信社、電通」が正しいのです。光永星郎や長谷川才次らが怒りますよ。これで、初めて立花氏の限界を感じ、彼が書いた全てを盲目的に信じるのではなく、もっと冷静に客観的に読まなければいけないことを悟りました)

難癖つけましたが、この本の価値を貶めるつもりは毛頭なく、日本人の必読書で、私自身が生涯に読んだベスト10に入ると確信しています。

明治以来の日本の右翼の潮流として、玄洋社を率いた頭山満や黒龍会の内田良平らの九州閥の流れと、上杉慎吉と蓑田胸喜の東京帝大の流れがあり、これだけ知っていたら十分かと思っていましたら、この本ではまだまだ沢山、重要人物が登場します。その代表が「神(かん)ながらの道」を唱えた東京帝大行政法の筧(かけい)克彦と、東大帝大国史科の平泉澄(きよし)の両教授です。

「神ながらの道」は何なのか、具体的には説明できないといいます。何故なら、「神ながら」の対極にある概念が「言あげ」で、本質的に言語による説明を拒むからだといいます。これは、あまりにも日本語的で、英語や仏語、独語などではあり得ないことですね。だからこそ、神ながらの道は、あまりにも日本的な実践学で、天皇を現人神とした神格化の権威付けと先導する役目を果たしました。

もう一人の平泉澄は、いわゆる「皇国史観」をつくり、広めた人でした。「大日本は神国なり」と書き出す北畠親房の「神皇正統記」を日本最高の史書と崇め、全国に忠君・楠木正成の像を造らしめた国史学者でした。彼に一番心酔したのが、陸軍士官学校の幹事だった東条英機少将で、「平泉史観」は軍部に熱狂的に受け入れられて浸透し、ついには現人神である天皇陛下のためには自己犠牲を厭わない人間魚雷などの特攻の精神的裏付けや理論付けとしてもてはやされるのです。(多くの若者たちが特攻で亡くなった戦後も、平泉は生き抜き、何と昭和48年になっても、またしても少しも懲りることもなく、「楠公 その忠烈と余香」を出版します。外交官から経済企画庁長官などを歴任した平泉の三男渉=わたる=が鹿島守之助の三女を妻とした人だったため、鹿島出版社から刊行されました)

この本の前半で、多く記述されている「天皇機関説事件」とは、右翼が主張する「絶対君主制」(天皇親政)を採るか、美濃部達吉、そして明治憲法をつくった伊藤博文らが主張する「立憲君主制」を採るか、の違いでした。天皇親政となると、軍隊の統帥権から外国との条約締結、財政政策に至るまで、すべて天皇の思うがままにできますが、その代わり、全ての責任を持つことになります。一方の立憲君主制となると、重臣たちが輔弼し、天皇が裁可する形になるので、天皇の思い通りにならないことが多くありますが、責任は、重臣たちに及ぶことになります。昭和天皇はその立憲君主制である「天皇機関説で良い」と認めていました。そして、何と、スパイのゾルゲまでが、その情報を、当時の人はほとんど誰も知らなかったのに、政権中枢にいた西園寺公一や犬養健らの情報を尾崎秀実を通して入手し、見事な分析記事「日本の軍部」(1935年「地政学雑誌」8号)の中で書いているのです。一部の重臣しか知らない超機密情報を入手したゾルゲ博士の手腕には驚くほかありませんが、それなのに、2・26事件を起こした陸軍の青年将校らは、天皇の真意を全く知らず、そして理論的支柱の北一輝までもが「天皇機関説」支持者だったことも理解せず、天皇親政のクーデタを起こして重臣を殺戮し、昭和天皇の怒りを買い、「逆賊」として処刑されます。この辺りの複雑な構造を、かなり詳しく、そして易しくかみ砕いて描いてくれるので、感謝したいほど分かりやすかったです。

ということで、今日はこの辺で。

実は、あまりブログを書くのも考えものだな、と最近思うようになりました。正直、「露悪趣味」に思えてきたからです。この辺りの心境の変化はそのうち、おいおい書いていきます(笑)。