一昨日の渓流斎ブログでは、「今、10冊以上の本を並行して読んでいます。」と、偉そうにぶちかましてみました。一番古いのが、もう数カ月かけてチビチビと読み進めているアダム・スミスの「国富論」上下巻(高哲男訳、講談社学術文庫)です。そして、一番新しいのが一昨日取り上げたユヴァル・ノア・ハラリの「サピエンス全史」上下巻(河出書房新社)です。その間に途中で摘まみ読みしている本が8冊ほどあるのですが、若くもないのに、よくもそんなことが出来るものかと思われることでしょう。

その通りです。

聖徳太子じゃありませんからね(苦笑)。途中で何のことが書かれていたか忘れ、目もシバシバでぼやけて、腰も肩も痛い。まさに、「少年老い易く学成り難し」です。でも、何を読んでも、辛い人生経験のお蔭で若い頃に分からなかったことが理解できるようになりました。

特に40歳を過ぎた中年の頃から、会社員の私自身は、不遇の部署ばかりに塩漬けにされ、冷や飯ばかり食べさせられてきたので、虐げられた人々の苦悩がよく分かります(苦笑)。当時は悲憤慷慨して、ルサンチマンの塊になってしまいましたが、過ぎてしまえば、塩漬けも冷や飯も、なかなか「おつな味」だったと振り返ることができます。途中で何度もおさらばしたくなりましたが、「命あっての物種」です。何よりも、私を陥れた最低な人間たちは、気の毒にも、ことごとく早く亡くなりました。

私の若い頃は、それはそれは純真でしたから、「転向」だの「裏切り」だのがとても許せませんでした。それだけでなく、「心変わり」も「日和見主義」も「勝馬に乗る」行為も許せませんでした。でも、沢山の本を読み、歴史上の人物を具に見ていけば、誰もが明日の行方を知ることができず、右往左往しながら、人を裏切ったり、出し抜いたり、洞ヶ峠を決め込んだりして生き残っていきます。

もうこうなれば、「心変わり」も「日和見主義」も「優柔不断」も、現生人類(ホモ・サピエンス)の性(さが)だとしか言いようがありませんね。

今はたった一人の戦争好きの暴君が世界中を引っ掻き回している時代です。

若い頃から、人間とはそういうものなんだということを達観していれば、入院することもなく、あんなに苦悩まみれにならなかったものを、と今では後悔しています。

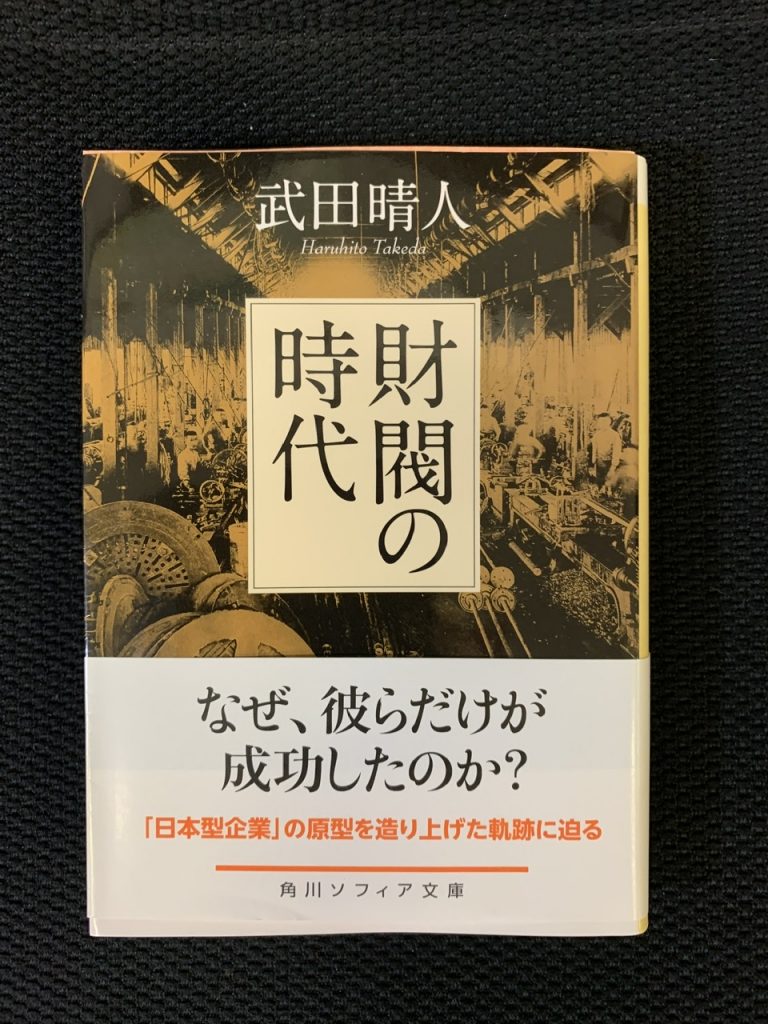

本日は、武田晴人著「財閥の時代」(角川ソフィア文庫、2020年3月25日初版)を取り上げます。摘まみ読みしている本群の中の一冊です。この本は、国際経済ジャーナリストの友人から勧められましたが、長年疑問に思っていたことが少し氷解しました。

長年の疑問とは、昭和初期に「5・15事件」や「2・26事件」などを起こした青年将校たちが、何故、あれほどまで財閥を敵視していたのか、ということでした。血盟団事件では、三井合名会社理事長の団琢磨(元福岡藩士、米MIT卒。日本工業倶楽部初代理事長、作曲家団伊玖磨の祖父)が暗殺されています。昭和初期は立憲政友会と立憲民政党の二大政党制で、政友会は三井と民政党は三菱と密接に結びついていたことはよく知られています。

昭和4年(1929年)からの世界大恐慌の余波と東北地方での飢饉、政治家の腐敗という時代背景があり、一連の事件をきっかけに政党政治の終焉を迎え、軍事独裁国家に邁進する起因にもなりました。

この本では、財閥の成り立ちについて、幕末(江戸時代)から筆を起こしてくれています。「政商」といえば、今ではTさんやMさんらのように、政官にべったりくっついていち早く情報をつかんで抜け駆けして甘い汁を吸う、狡猾で薄汚いイメージが強いのですが、もともとはそんな悪いイメージはありませんでした。むしろ、明治新政府は、欧米列強の植民地にならないように、「富国強兵」「殖産興業」政策を進め、そのためにも政商が必要で、逆に育成しようとさえしたというのです。

明治の初め、人口の7~8割は農村に住み、農業に従事していました。鉱山開発や鉄道など工業がほとんどなく、基本的には、政府が農民から年貢・地租を取り、この税金を原資に近代化のための施策を行うことによって民間にお金が流れていくという、著者が造語した「年貢経済」システムでした。(P31)

当時はほとんど年貢で苦しんでいる人ばかりなので、預金する余力はなく、都市にいる職人たちは「宵越しの金は持たない」気風なので、銀行に用がありません。結局、税金(地租)は商人たちが無利子で預かることができる土壌があったわけです。

これがまさに「殖産興業」につながるわけですね。

政商には、三井、鴻池、住友、小野組、島田組といった江戸時代以来の豪商と三菱(土佐の岩崎弥太郎)、古河(近江の古河市兵衛=小野組の丁稚奉公からの叩き上げ)、安田(富山の善次郎)、大倉(新発田の喜八郎)、浅野(総一郎)といった明治に入って勃興する新興財閥があります。現在残っている財閥もあれば、途中で淘汰された財閥もあります。

淘汰された財閥の典型は、討幕派に援助してのし上がった小野組と島田組ですが、明治7年(1874年)、政府が清国との開戦に備えた軍事費調達で、官公預金の抵当を全額に増額したために破産に追い込まれます。その一方で、三井は三野村利左衛門が大蔵卿の大隈重信と掛け合って難局を切り抜けます。三井だけ助かった理由については諸説あるようです。

元薩摩藩士で後に大阪商法会議所会頭まで務めた五代友厚は、染料業の失敗(この時、政府から借り受けた準備金約69万円の返納率はわずか8%!)と北海道開拓使払い下げ事件などで事業が頓挫し、五代家の事業は現在ほとんど残っていないといいます。

この他にも、住友を救った番頭の広瀬宰平や、毛利家から莫大な借金をし続けた藤田組の話など、色んな話が出てきますが、話を簡略するために、私が一番驚いたことを書きます。この渓流斎ブログでは何度も取り上げておりますが、1881年に「明治14年の政変」が起きて、大隈重信が失脚します。(三菱財閥と縁が深かった大隈はその後、東京専門学校=早稲田大学を作ったり、立憲改進党を作ったりします。改進党は、憲政会となり、昭和初期の民政党の源流ですから、民政党と三菱との縁が続いたということなのでしょう。一方の三井は、伊藤博文らがつくった政友会とくっつくようになりますが、初期はどこの財閥も維新政府とべったりの関係です。)

大隈失脚後の中枢政権を担ったのが、伊藤博文と井上馨です。その下で大蔵卿を務めた松方正義は日本銀行を設立し、この日本銀行だけを紙幣発行銀行とするのです。これは、西南戦争などで過剰に発行された政府紙幣や国立銀行券を回収し、紙幣価値を安定させようという目論見があったからでした。

国立銀行の「国立」とは名ばかりで、全国に153行つくられましたが、例えば第一国立銀行は、三井と、小野組が出資して設立し、渋沢栄一が頭取を務めたように、れっきとした民間銀行です。それまで銀行券を発行する特権があったのに、その特権が剥奪されては倒産する国立銀行が多かったわけです。

歴史は、政治上の人間の動きだけを見ていては何も分からないことを実感しました。経済的基盤や資金源、お金の流れといったことも重要です。ということで、私が今並行して読んでいる本群は、必然的に経済や社会科学関係の本も多くなったわけです。