「努力しないで出世する方法」「10万円から3億円に増やす超簡単投資術」「誰それの金言 箴言 」ー。世の中には、成功物語で溢れかえっています。しかし、残念ながら、ヒトは、他人の成功譚から自分自身の成功や教訓を引き出すことは至難の技です。結局、ヒトは、他人の失敗や挫折からしか、学ぶことができないのです。

歴史も同じです。大抵の歴史は、勝者側から描かれるので、敗者の「言い分」は闇の中に消えてしまいます。だからこそ、歴史から学ぶには、敗者の敗因を分析して、その轍を踏まないようにすることこそが、為政者だけでなく、一般庶民にも言えることだと思います。

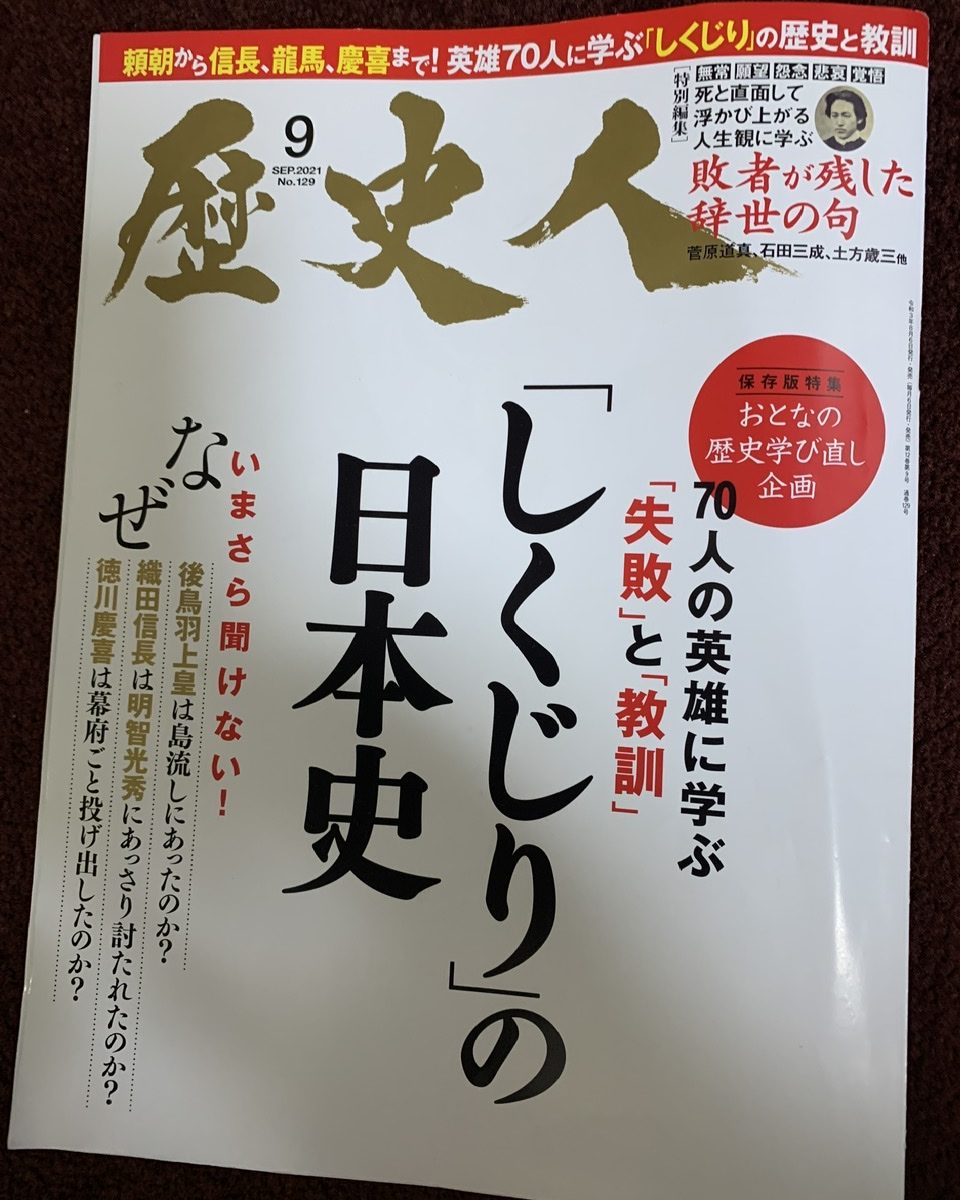

そんな折、「歴史人」(ABCアーク)9月号が「おとなの歴史学び直し企画 70人の英雄に学ぶ『失敗』と『教訓』 『しくじり』の日本史」を特集してくれています。「えっ?また、『歴史人』ですか?」なんて言わないでくださいね。これこそ、実に面白くて為になる教訓本なのです。別に「歴史人」から宣伝費をもらっているわけではありませんが(笑)、お勧めです。

特に、10ページでは、「歪められた 消された敗者の『史料』を読み解く」と題して、歴史学者の渡邊大門氏が、史料とは何か、解説してくれています。大別すると、史料には、古文書や日記などの「一次史料」と、後世になって編纂された家譜、軍記物語などの「二次史料」があります。確かに一次史料の方が価値が高いとはいえ、写しの場合、何かの意図で創作されたり、嘘が書かれたりして鵜呑みにできないことがあるといいます。

二次史料には「正史」と「稗史(はいし)」があり、正史には、「日本書紀」「続日本紀」など奈良・平安時代に編纂された6種の勅撰国史書があり、鎌倉幕府には「吾妻鏡」(作者不明)、室町幕府には「後鑑(のちかがみ」、江戸幕府には「徳川実記」があります。ちなみに、この「徳川実記」を執筆したのは、あの維新後に幕臣から操觚之士(そうこのし=ジャーナリスト)に転じた成島柳北の祖父成島司直(もとなお)です。また、「後鑑」を執筆したのが、成島柳北の父である成島良譲(りょうじょう、稼堂)です。江戸幕府将軍お抱えの奥儒者だった成島家、恐るべしです。成島司直は、天保12年(1841年)、その功績を賞せられて「御広敷御用人格五百石」に叙せられています。これで、ますます、私自身は、成島柳北研究には力が入ります。

一方、稗史とは、もともと中国で稗官が民間から集めた記録などでまとめた歴史書のことです。虚実入り交じり、玉石混交です。概して、勝者は自らの正当性を誇示し、敗者を貶めがちで、その逆に、敗者側が残した二次史料には、勝者の不当を訴えるとともに、汚名返上、名誉挽回を期そうとします。

これらは、過去に起きた歴史だけではなく、現在進行形で起きている、例えば、シリア、ソマリア、イエメン内戦、中国共産党政権によるウイグル、チベット、香港支配、ミャンマー・クーデター、アフガニスタンでのタリバン政権樹立などにも言えるでしょう。善悪や正義の論理ではなく、勝ち負けの論理ということです。

さて、まだ、全部読んではいませんが、前半で面白かったのは、菅原道真です。我々が教えられてきたのは、道真は右大臣にまで上り詰めたのに、政敵である左大臣の藤原時平によって、「醍醐天皇を廃して斉世(ときよ)親王を皇位に就けようと諮っている」などと根も葉もない讒言(ざんげん)によって、大宰府に左遷され、京に戻れることなく、その地で没し、いつしか怨霊となり、京で天変地異や疫病が流行ることになった。そこで、道真を祀る天満宮がつくられ、「学問の神様」として多くの民衆の信仰を集めた…といったものです。

ところが、実際の菅原道真さんという人は、「文章(もんじょう)博士」という本来なら学者の役職ながら、かなり政治的野心が満々の人だったらしく、娘衍子(えんし)を宇多天皇の女御とし、さらに、娘寧子(ねいし)を、宇多天皇の第三皇子である斉世親王に嫁がせるなどして、天皇の外戚として地位を獲得しようとした形跡があるというのです。

となると、確かに権力闘争の一環だったとはいえ、藤原時平の「讒言」は全く根拠のない暴言ではなかったのかもしれません。宇多上皇から譲位された醍醐天皇も内心穏やかではなかったはずです。菅原道真が宇多上皇に進言して、道真の娘婿に当たる斉世親王を皇太子にし、そのうち、醍醐天皇自身の地位が危ぶまれると思ったのかもしれません。

つまり、「醍醐天皇と藤原時平」対「宇多上皇と菅原道真と斉世親王」との権力闘争という構図です。

後世に描かれる藤原時平は、人形浄瑠璃や歌舞伎の「菅原伝授手習鑑」などに描かれるように憎々しい悪党の策略家で「赤っ面」です。まあ、歌舞伎などの創作は特に勧善懲悪で描かれていますから、しょうがないのですが、藤原時平は、一方的に悪人だったという認識は改めなければいけませんね。

既に「藤原時平=悪人」「菅原道真=善人、学問の神様」という図式が脳内に刷り込まれてしまっていて、その認識を改めるのは大変です。だからこそ、固定概念に固まっていてはいけません。何歳になっても歴史は学び直さなければいけない、と私は特に思っています。