国宝犬山城

昨晩は、尾上菊五郎丈に連れて行ってもらった名古屋一の繁華街栄の高級クラブ「みゃあたにゃ」で座っただけで4万5000円というテーブルチャージを払って、世紀の美女とドンペリニヨンを痛飲しました。

と、日記には書いておこう。

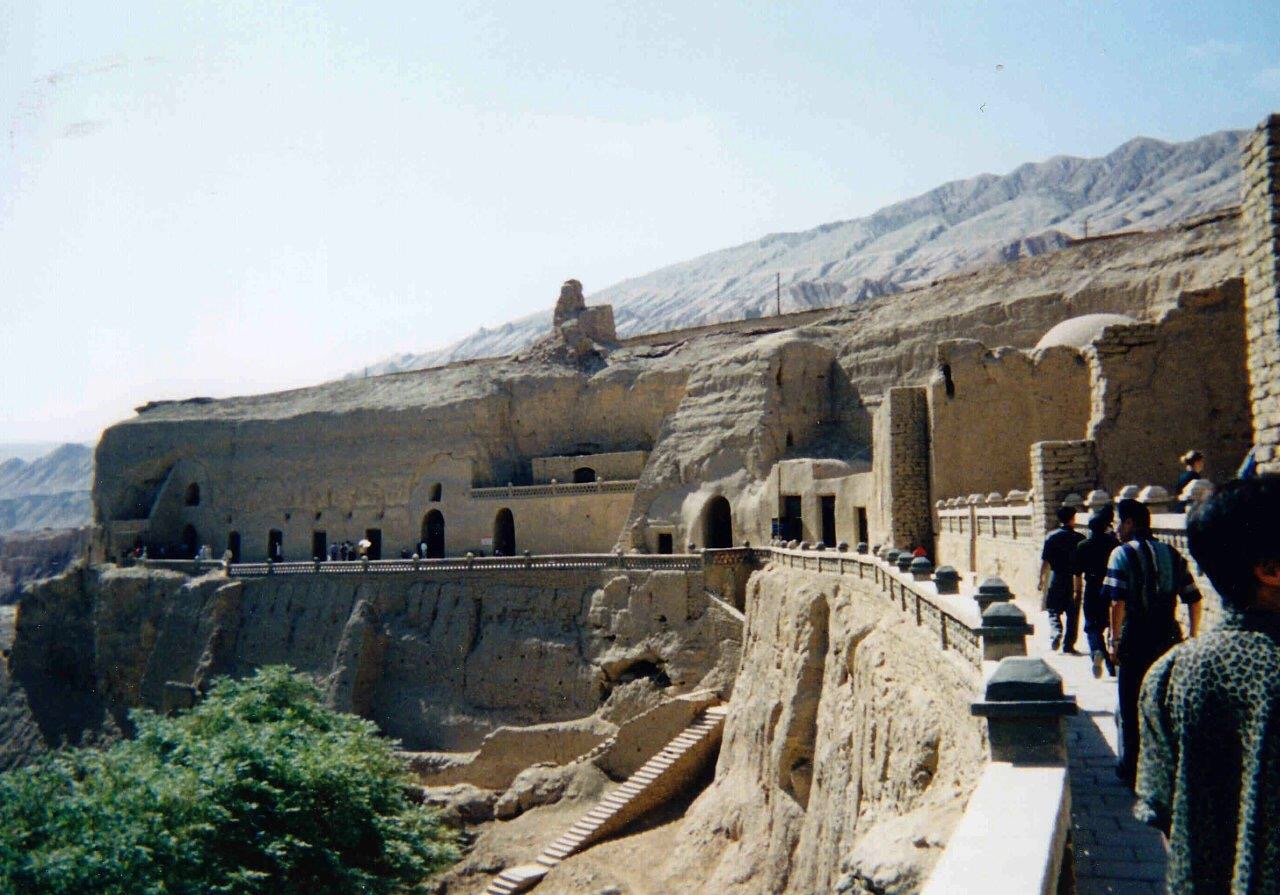

墨俣(すのまた)一夜城と木下藤吉郎

「中部東海お城巡りツアー」は最終日。この日は残り4城を廻りました。

最初は、名古屋から岐阜県大垣市に向かい、秀吉が信長の家臣木下藤吉郎の時代に、稲葉城攻略の拠点として、一夜で建ててしまったという墨俣城。本当かなあ?

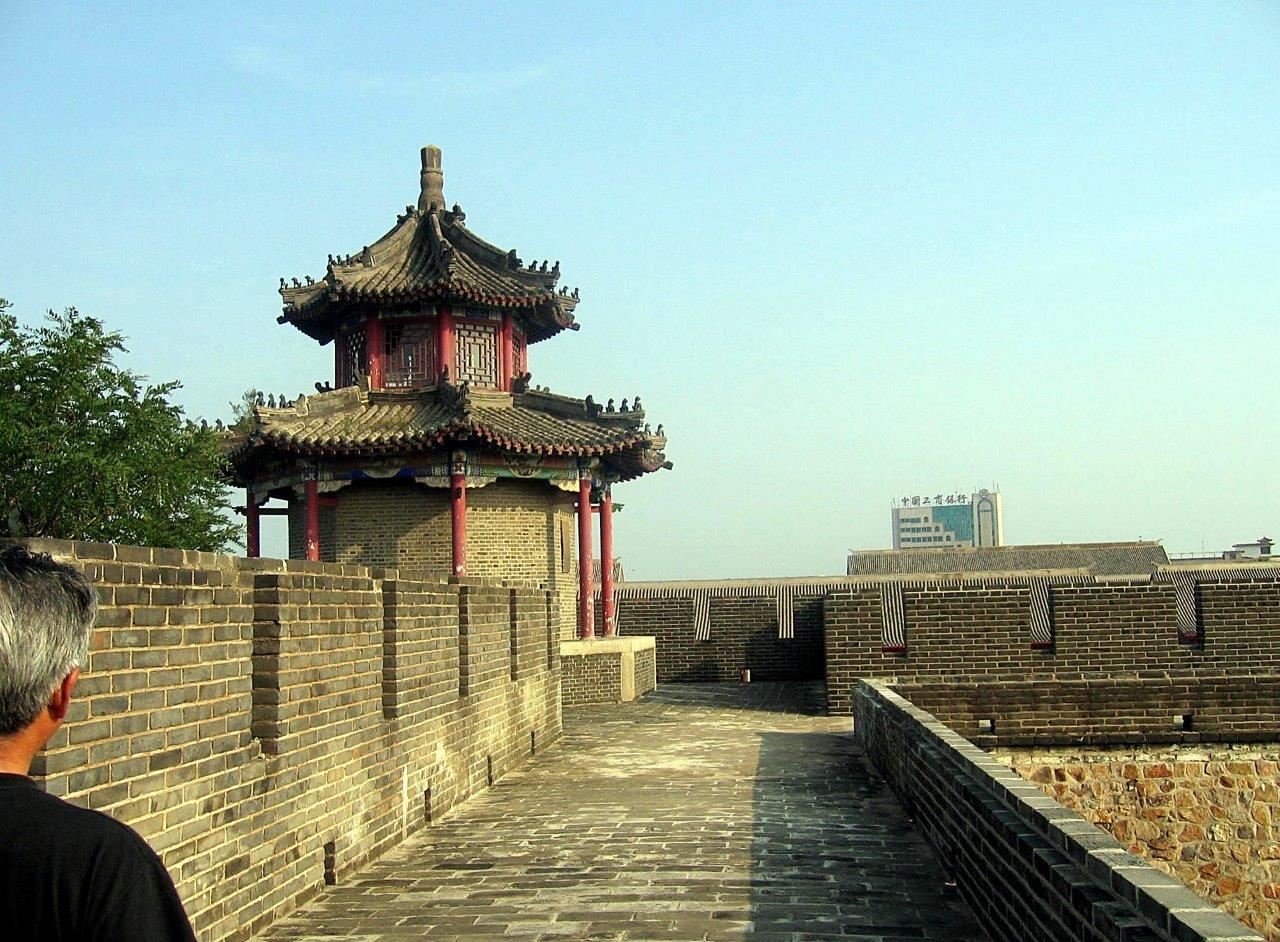

金華山山頂329メートルに聳え立つ岐阜城

次に向かったのが、岐阜城。ここは、金華山の山頂にあり、ロープウエイで行きましたよ。

山頂駅から降りても、かなりハードな山道でした。

先程の秀吉が稲葉城攻略のために一夜で建てたという墨俣城。この、稲葉城が何処かと思ったら、ナーンダ、この岐阜城だったんですね。

稲葉城を岐阜城と改名したのは、織田信長でした。信長は、当時「井の口」と呼ばれた地名を岐阜と改名していたのです。

だから、岐阜と信長は、切っても切れない縁だったんですね。地元の英雄ですから、「信長ワンカップ」から「信長せんべい」に至るまで、お土産屋さんで売ってました。

信長は、山頂の岐阜城に住んだわけではなく、金華山の麓に大豪邸宅を作ったらしく、目下、「信長公居館」は発掘調査中で、わざわざ滝が注ぐ池の庭園まで作っていたようです。

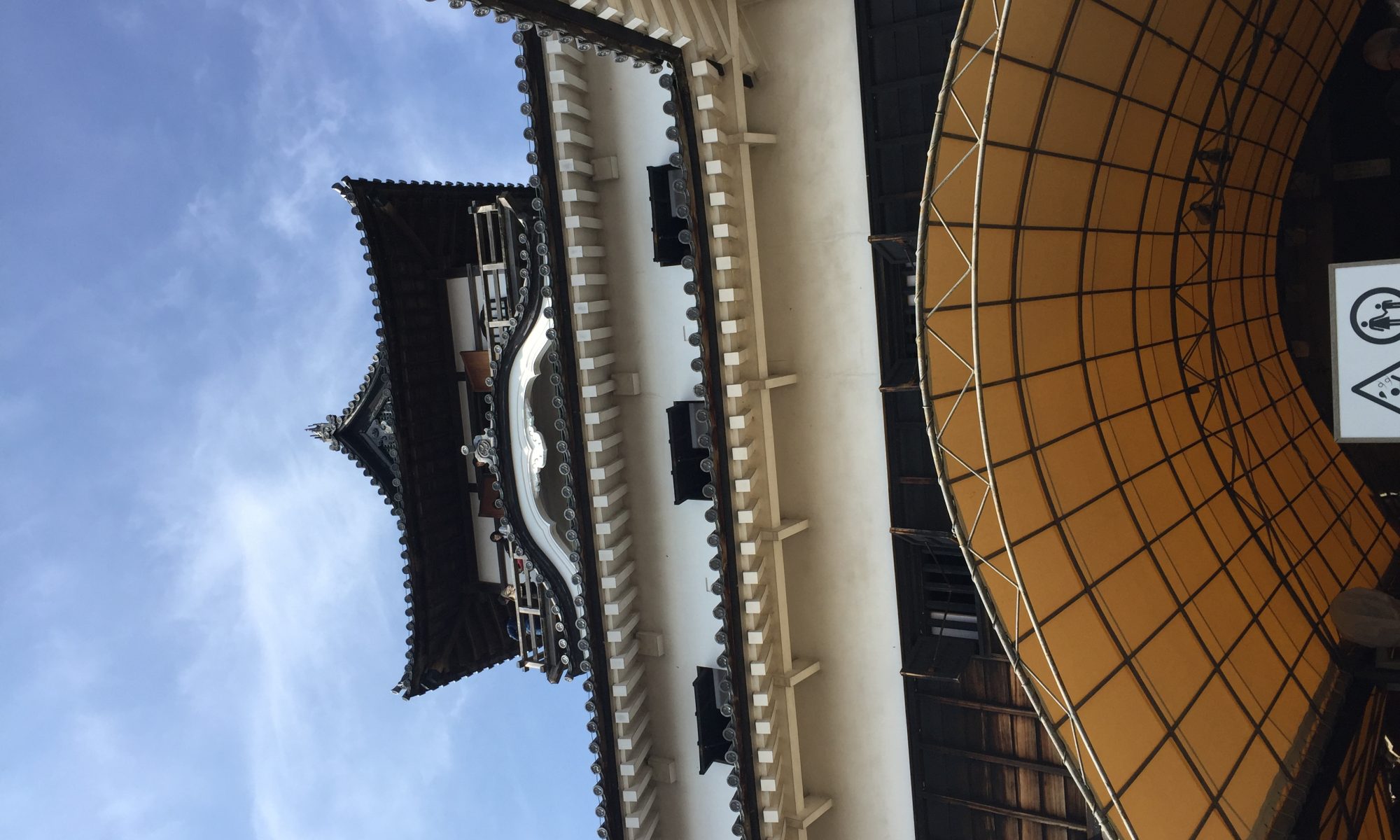

国宝犬山城

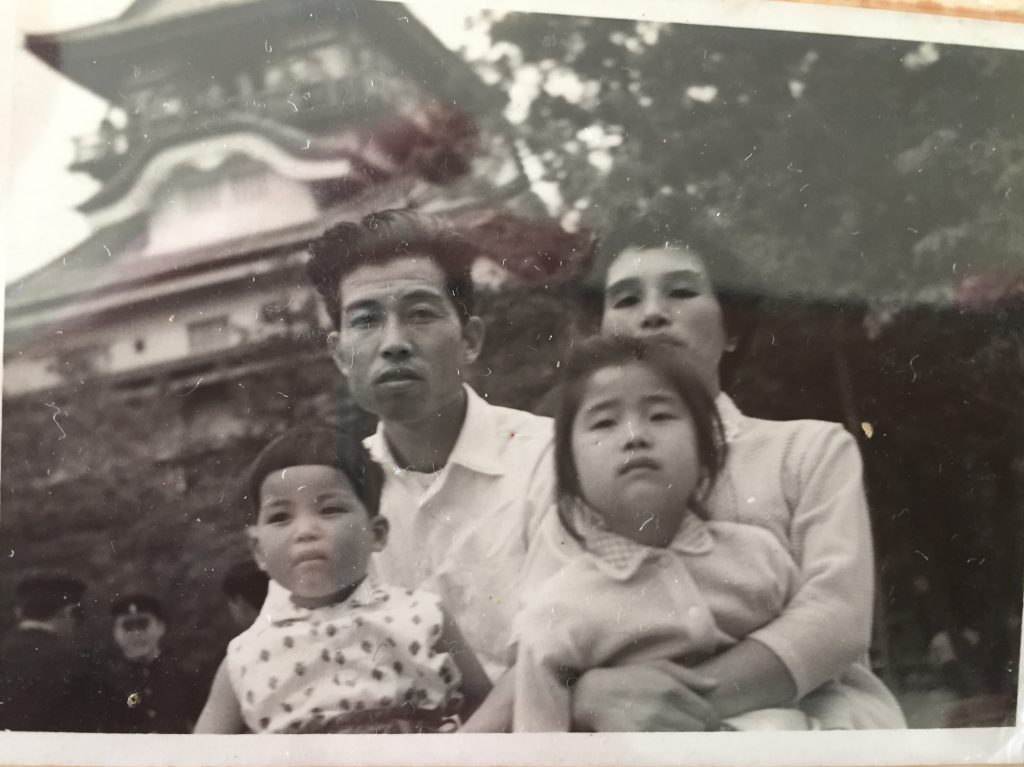

続いて訪れたのが、犬山城。個人的ながら、実に60年ぶりの再訪です。

60年前は、写真が残っているだけで、殆ど記憶がありませんが(笑)。

渓流斎先生が御幼少の砌、訪れた犬山城

400年以上昔に建てられた木造建築がそのまま、残っていたことから、「国宝」一号に指定されたようです。いな、残っていたというより、代々の城主成瀬家が守り抜いたからに他ありません。

今でも、建前上は、成瀬家所有となっているそうですが、財団法人化して、一般に公開するなどして、かろうじて維持しているようです。

国宝の城は現在、全国に5カ所ありますが、賢明なる読者諸兄姉の皆様方は諳んじておられることでしょう。序でに、重要文化財に指定されている城は、7カ所あります。こちらは分かりますか?

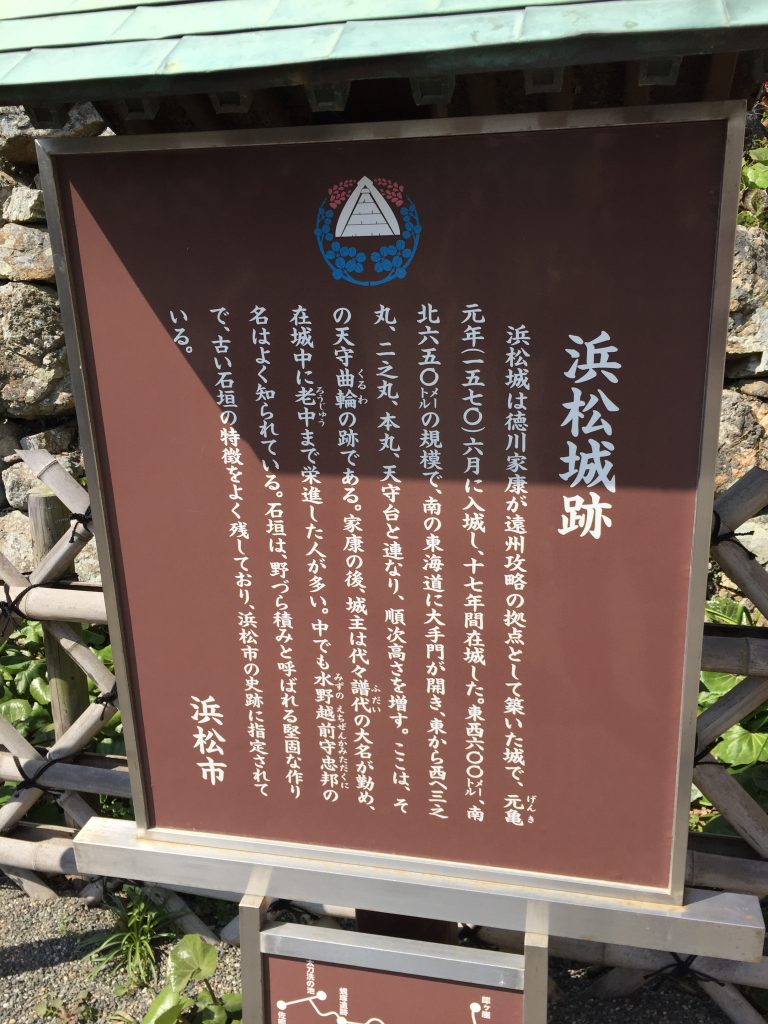

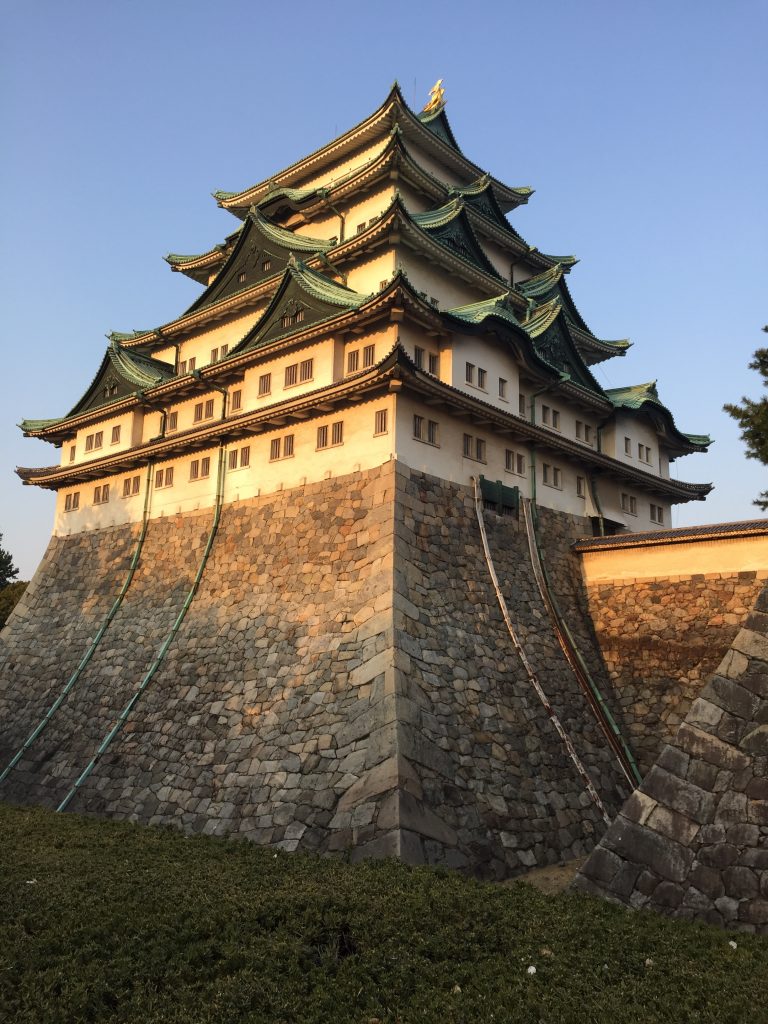

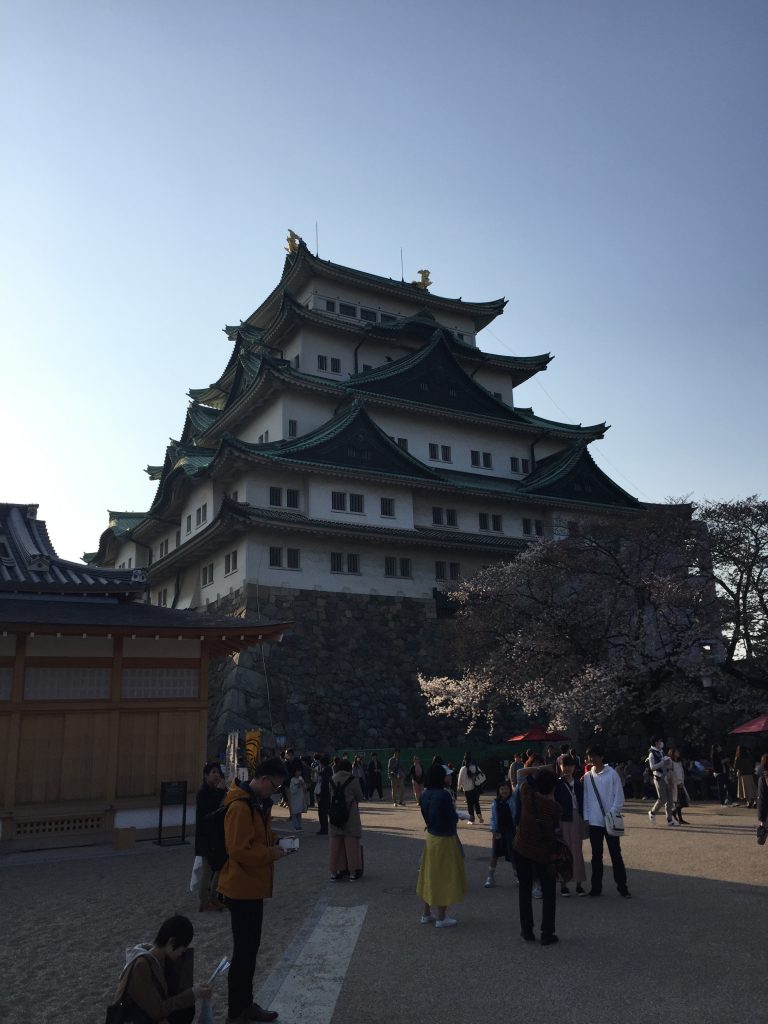

岡崎城

最後に訪れたのが岡崎城。徳川家康生誕の城のとして有名ですが、想像していたより、敷地も広大で天守も立派だったので驚いてしまいました。

家康は、幼少年時代は人質生活が長く、この岡崎城に戻ってきたのは、信長が桶狭間の戦いで今川義元を破ってからです。その後間もなくして、浜松城に移ります。

1590年の秀吉による小田原攻めと北条氏滅亡で、家康は、関東に移封され、この時、岡崎城主となったのが、関ケ原の戦いで逃げる石田三成を確保して手柄を立てた田中吉政です。

江戸時代となり、岡崎城主田中吉政は、筑後柳川36万石を与えられる大出世を遂げます。

田中吉政には世継ぎがいなかったため、筑後柳川は、久留米の有馬藩と柳川の立花藩とに分割されてしまいます。

私のご先祖様は、久留米藩の下級武士だったため、田中吉政にはかなり興味があります。

先祖が、播磨の有馬の家臣だったのか、それとも、もともと田中吉政の家臣だったら、岡崎から移ってきた可能性もあるからです。

良い参考文献等があれば、御教授下され。宜しゅう頼みまする。