(つづき)

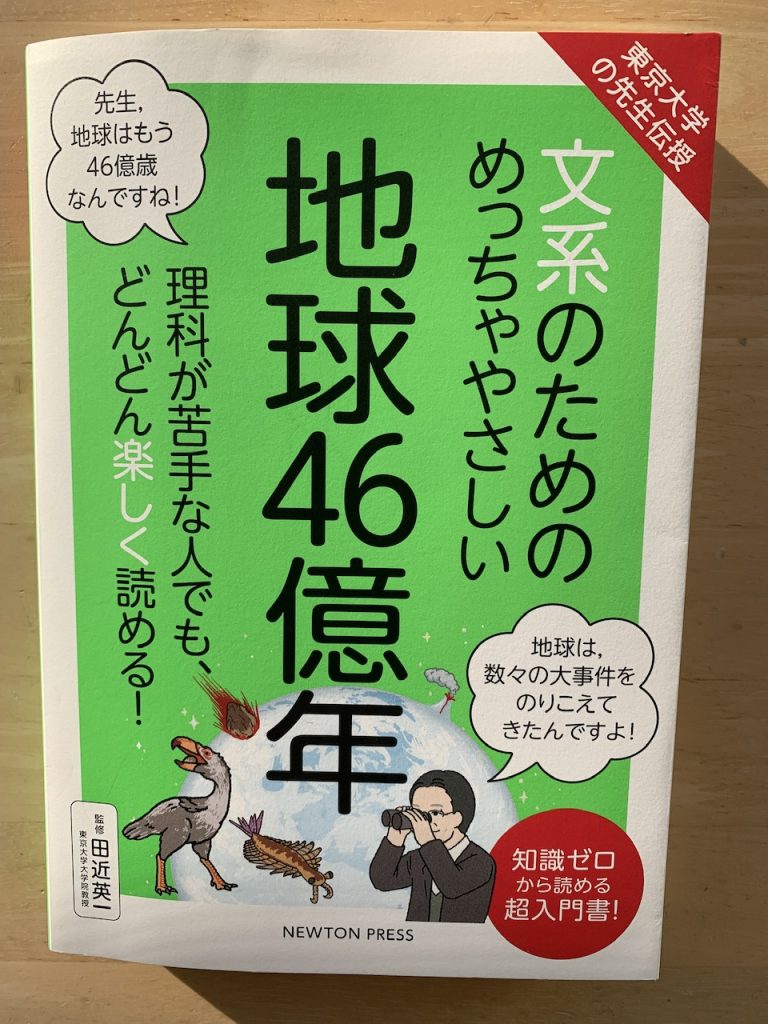

惜しまれつつではありますが、田近英一東大大学院教授監修、小林直樹著「文系のためのめっちゃやさしい地球46億年」(ニュートンプレス)は読了してしまいました。不勉強のせいか、知らないことばかりでした、はい。

46億年の「地球史」ですから、最後の章の方で、やっと人類が出て来ます。700万年前、霊長類の中のチンパンジーから分岐して人類(猿人)が誕生する話は、以前、このブログでも、ジェレミー・デシルヴァ著、赤根洋子訳「直立二足歩行の人類史」(文藝春秋)や篠田謙一著「人類の起源」(中公新書)などから引用して詳述させて頂きましたので、今回は人類史については触れません。

地球の特筆すべき、そして何よりも驚くべき現象です。46億年前の地球は出来立てのホヤホヤですら、マグマがグズグズと煮えたぎったような超高温度の天体でしたが、次第に水が出来、海が出来、生命が生まれ、海から大地が隆起していきます、そして、約3億年前は、地球上の各大陸は殆ど全て繋がっていたというのです!北部の北米大陸とユーラシア大陸は「パンゲア大陸」と呼ばれ、南部のアフリカ大陸と南米大陸などは「ゴンドワナ大陸」と呼ばれます。パンゲアとゴンドワナは3億年前はまだくっついております。これを超大陸パンゲアという言い方もあります。

大陸は、マントル対流(地下深くにあるマントルが液体のように動くことによって、その上にある陸地も動く)の力で少しずつ動く、というのが「大陸移動説」です。(大陸移動説を始めて提唱したのは1912年、ドイツの天文学者アルフレッド・ウェゲナー{1880~1930年}でした。当初、殆ど信用されなかった彼の説は、1960年代半ばにプレートテクトニクス理論が登場してやっと受け入れられました。と思ったら、1955年に出版されたレヴィ=ストロース著「悲しき熱帯」Ⅱ{中公クラシックス}20ページに、既に「ゴンドワナ大陸」が出て来ました!)

3億年前、殆どの大陸は「超大陸パンゲア」としてくっついておりましたが、2億年前ぐらいから大陸移動が始まり、1億5千万年前になると、パンゲアとゴンドワナが離れ出し、7000万年前になると、北米とユーラシアと南米とアフリカとインドとオーストラリア、南極の各大陸が分岐します。(例えば、南米大陸とアフリカ大陸の海岸線はジグソーパズルのようにくっつくことが見て取れますが、それは、ウェゲナーが世界地図を見て、大陸移動説を発見するきっかけとなりました。)

そして、意外にも注目されるのがインド亜大陸です。7000万年前は離れ離れの独立した大陸だったのでした。それが、5500万年~4500万年前になって北上し、ついにユーラシア大陸と合体します。その影響で地殻を隆起させます。大陸同士が衝突した衝撃みたいなものです。それが、世界一のエベレストを始めとしたヒマラヤ山脈やチベット高原だというのです。

そして、何よりも驚くべきことは、今、現在でもインド亜大陸は、年間約5.5センチの速度で北上し続けているというのです。

えーーーー!? ですよね?

ギリシャのヘラクレイトスの「万物は流転する」か、「方丈記」鴨長明の「ゆく川の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず」という言葉が言い得て妙です。

現在も世界各地で、地震や津波や火山活動が活発だということは、いまだに地球が活動している証拠です。ということは、これから数千万年も経てば、ほぼ確実に現在とは違う想像もつかない大陸状況になっていることでしょう。領土争いなどしている暇などないのですが、その頃、果たして人類は生き残っているのか?ーまあ、心配してもしょうがないですよね。