土曜日、久しぶりに、恐らく4年ぶりに舞台芸術を鑑賞しました。勿論、コロナのせいです。久しぶりだったせいか、その世界に没入するのが最初は大変でしたが、最後は終了するのが惜しいぐらいに感じました。

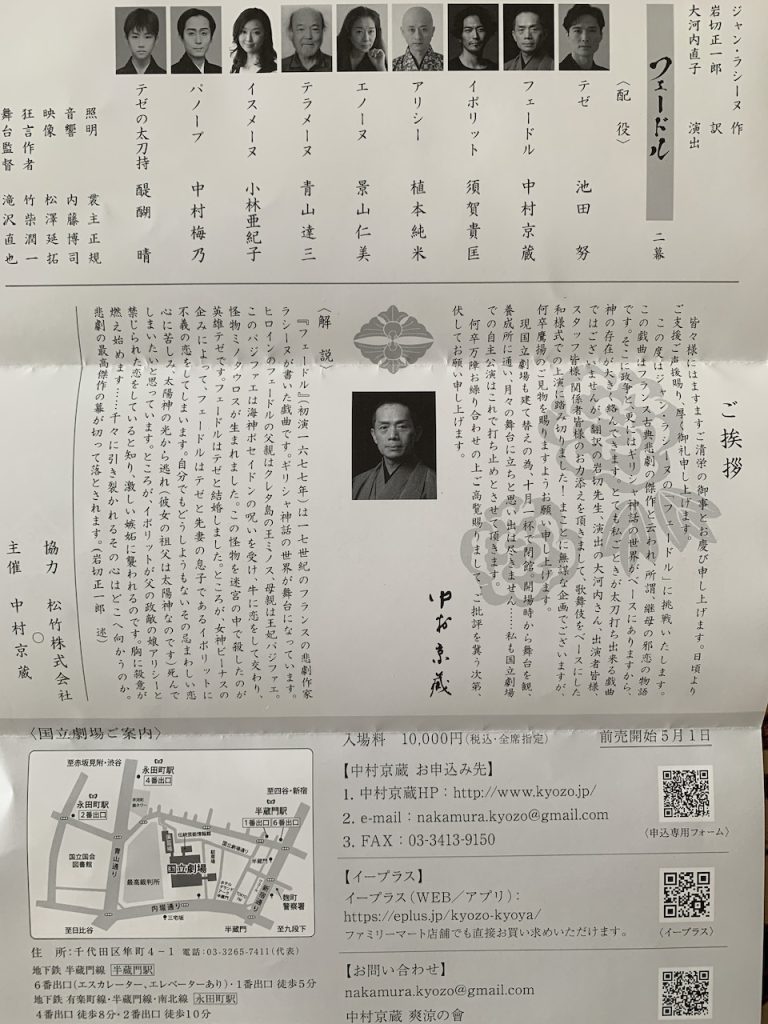

舞台は、私の数少ない歌舞伎役者の友人である中村京蔵丈(京屋)の自主公演である爽涼の會です。今年の演目は、フランスのラシーヌの古典劇「フェードル」を翻案した同名作品(岩切正一郎訳)です。ラシーヌの原作は、ギリシャ悲劇を題材につくられていますが、京屋さんの舞台も、登場人物がアテネ王テゼ(池田努)もその妻で王妃のフェードル(中村京蔵)も、フェードルの義理の息子の禁断の恋の相手であるイポリット(須賀貴匡)も、そのまま、その名前で舞台に現れます。しかも、舞台衣装は、男性は、恐らく、日本の戦国時代と思われる甲冑姿で、女性は艶やかな和服姿ですから、和洋折衷といいますか、うーん、何と言いますか、日本人の武将が「フェードル!」などと叫ぶと、どう理解したらいいのか、正直、最初は頭の中が混乱してしまいました。

まさに、歌舞伎でもない、新劇でもない、ギリシャ劇でもフランス古典劇でもない、21世紀の革新劇でした。

それにしても、翻訳台本通りでしょうが、あまりにも長い台詞に驚きつつ、役者さんには少し同情してしまいました。演じる方も観る方もかなりの知的労働作業ではないかと思いました(笑)。私の左隣席の高齢の御婦人と中年の令夫人は、暗い客席で船を漕いでおられました。

何で京屋さんが、「フェードル」を取り上げたのか、会場内で配布されたプログラムを読んでやっと理解できました。京屋さんがラシーヌの「フェードル」を知ったきっかけは三島由紀夫で、三島は、この作品を翻案して、「芙蓉露大内実記(ふようのつゆ おおうちじっき)という歌舞伎の義太夫狂言に仕立てていたというのです(三島は29歳か30歳ぐらいですから、やはり天才ですね)。これは、1955年11月に歌舞伎座で、六世中村歌右衛門と二世實川延二郎の主演で一度だけ上演されたといいます。三島は、舞台を戦国時代の大内氏による尼子攻めに設定し、フェードルを芙蓉の前、イポリットを大内晴時などとしました。京屋さんは、その舞台は観ていませんが、学生時代から三島の演劇台本を熟読していて、三島とは違うフェードルをつくりたいという構想を抱いていたといいます。

今回、舞台に登場する人名も地名もそのまま翻訳台本のままにして、扮装を和様式にしたのは、京屋さんが1980年に日生劇場で観た蜷川幸雄演出の「NINAGAWA・マクベス」の影響だということもプログラムの中で明かしておられました。

よく知られていますように、中村京蔵さんは国立劇場歌舞伎俳優養成所の御出身です。歌舞伎は江戸時代に始まった伝統芸能ですから、身分社会の残影から家筋が重視されております。幹部俳優とそれ以外では長くて深い溝があります。割り当てられた役に対して不満を抱く「役不足」は、歌舞伎から来た用語だという説もあります。それだけ、役は重要なのですが、歌舞伎の場合、主役は幹部俳優しか演じられない伝統があります。

それだけに、中村京蔵さんは、毎年、自分のプロデュースと主演で自主公演を開催されているわけですから、大変な資本が掛かります(今回はクラウドファンディングを実施されました)。本当に頭が下がるといいますか、尊敬しております。

1966年に開場された国立劇場は、今年10月で閉館して建て直しされるそうですね。私はあの校倉造り風の建物が大変好きで、まだまだ持つんじゃないかと思っていましたが、日本人はスクラップアンドビルドが大好きですからね。

2029年秋に再開場されるという話ですが、6年後ですか!生きているかなあ?

ちなみに、この国立劇場の辺り、江戸時代はあの渡辺崋山の田原藩の上屋敷があった所でした。渡辺崋山は蛮社の獄で蟄居を命じられ、自害した蘭学者であり、画家でもあり、私も偉人としてとても尊敬しています。特に、ドナルド・キーン著「渡辺崋山」を読んで、その人となりを知りました。画家としては、谷文晁に師事しただけあって、「鷹見泉石像」は国宝に指定されています。鷹見泉石は古河藩(現茨城県)の家老で、優れた蘭学者であり、大塩平八郎の乱を平定した人としても知られています。

トムラウシ

トムラウシ