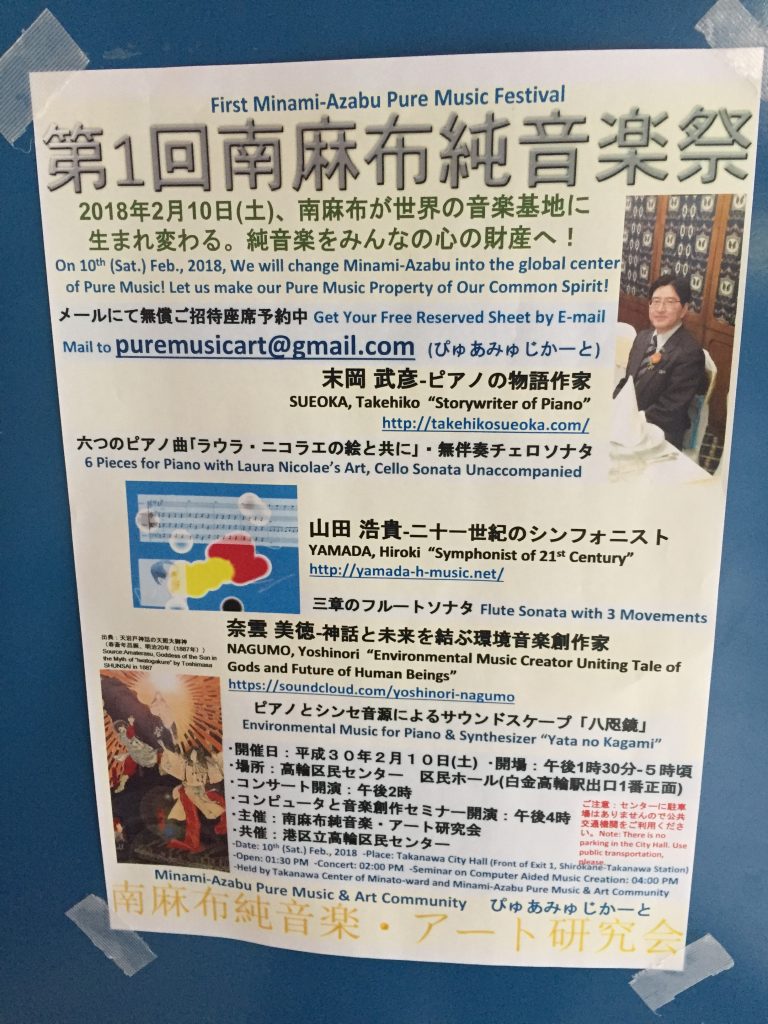

10日(土)は、友人の末岡君が主催する「第1回南麻布純音楽祭」を聴きに、白金高輪駅徒歩ゼロ分の高輪区民ホールまで行って来ました。

ブログでメディアを主宰する操觚者(ジャーナリスト)高田謹之祐の公式サイトです。皆様の御投稿を歓迎してます。

10日(土)は、友人の末岡君が主催する「第1回南麻布純音楽祭」を聴きに、白金高輪駅徒歩ゼロ分の高輪区民ホールまで行って来ました。

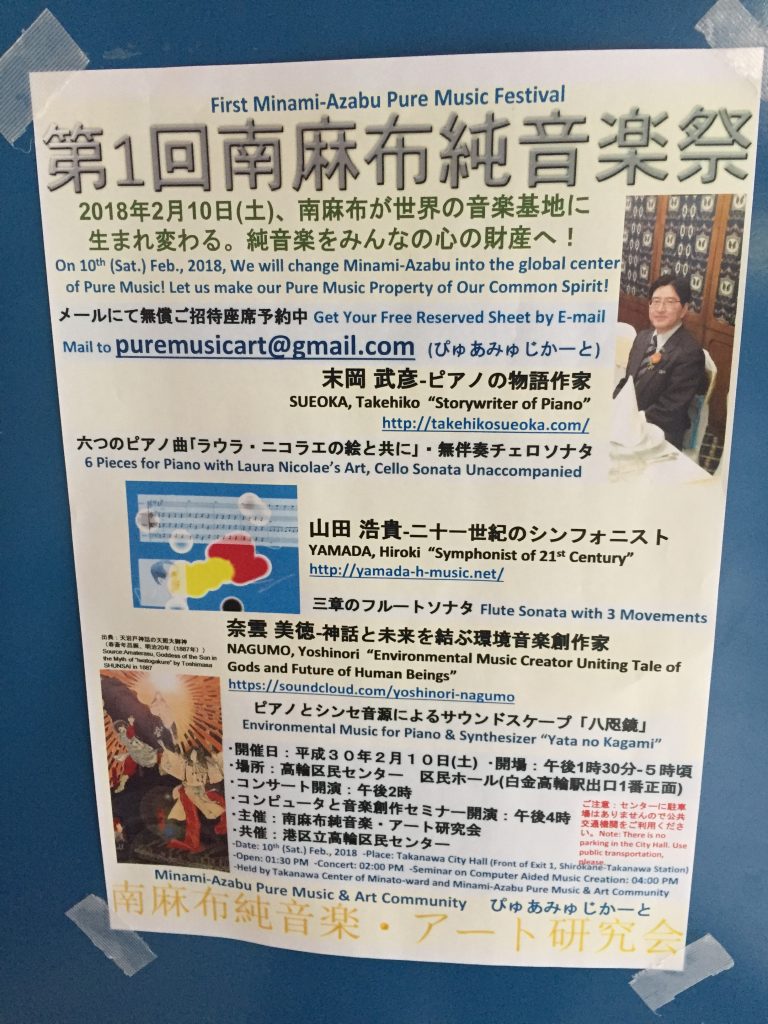

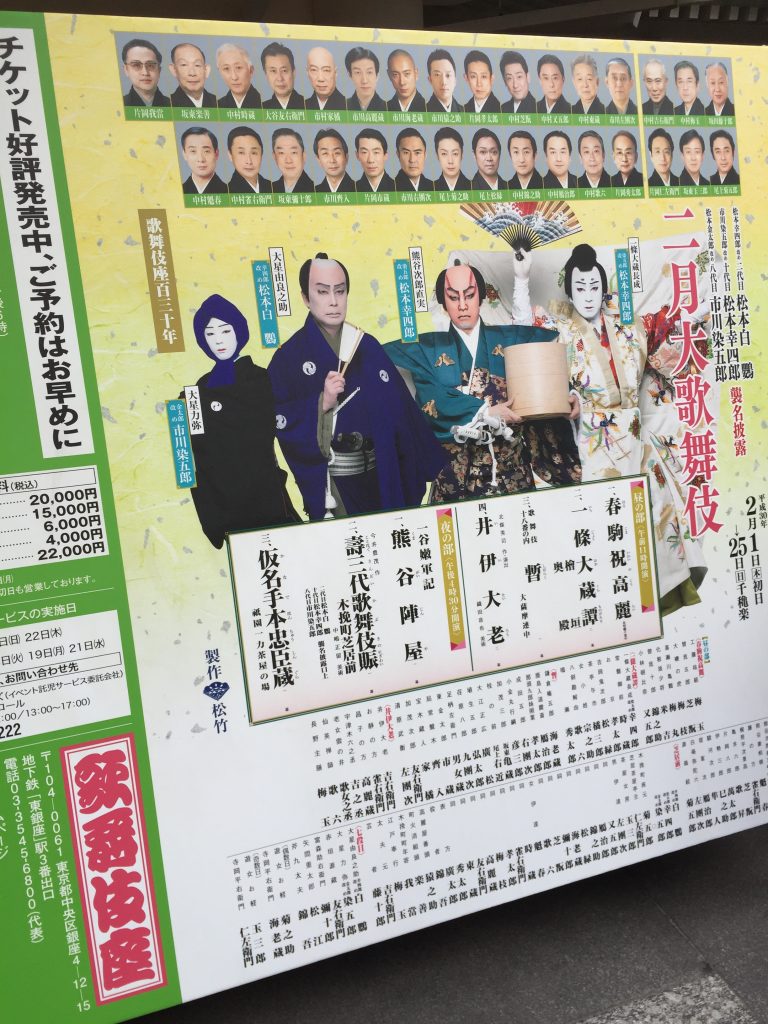

昨日は、東京・歌舞伎座での「白鸚、幸四郎、染五郎」の高麗屋三代襲名披露興行を観劇に行ってきました。

幸四郎が前衛芸術家草間彌生に依頼した幕

通訳の研修会として参加したので、午後1時半から興行会社松竹の先生からの講義もありましたが、僭越ながら、小生にとっては内容が基本的過ぎてあまり参考にならない。観劇も3階B席という「一幕見席」とほぼ変わらない席でしたので、「これなら、同じ金額を出すのなら、直接自分でもっといい席を買った方が良かったなあ」とケチ臭いことを考えてしまいました(笑)。

夜の部の演し物は、(1)一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき)から熊谷陣屋(2)今回の襲名のためだけに書かれた新作の壽三代歌舞伎賑(ことほぐさんだいかぶきのにぎわい)木挽町芝居前(3)仮名手本忠臣蔵から祇園一力茶屋の場の三本立て。

(1)の熊谷陣屋の熊谷次郎直実役が、染五郎改め十代目松本幸四郎。やっぱり、実父白鸚に似てきたというか、叔父の吉右衛門の旨さを選び取ったのか、安心して十代目の重責を担えそうです。熊谷妻相模役は中村魁春丈。女方では今や玉三郎に次ぐ地位を固めたようです。

(2)の壽三代は、文化勲章・文化功労者(350万円)から芸術院会員(250万円)、人間国宝(200万円)まで、梨園オールスター勢揃いです。これだけの今の大幹部を同じ檜舞台に揃えることは不可能に近い奇跡的なことです。作者の今井豊茂氏は台詞書きに相当苦労したことでしょう。

マスコミを賑わす海老蔵丈は、大幹部が出演するヒエラルキーの世界では小僧扱いで、三階席からは花道が見えず、全く存在感すらなし。しかし、出られるだけでもマシで、テレビによく出るような人気者の愛之助や獅童辺りは出してもらえなかったようです。

あと、仁左衛門の長兄我當丈が病を押して出演したらしく、台詞も通らず、座ったままでいて痛々しい感じでした。

歌舞伎座地下は高いので、松屋の地下まで行って買った30品目バランス弁当(900円)

(3)の七段目の大星由良之助役は、幸四郎改め二代目白鴎。金太郎改め八代目染五郎は、大星力弥役でしたが、12歳の中学1年生で、まだ未知数といった感じでした。

高麗屋が三代同時襲名するのは1981年(昭和56年)以来37年ぶりなんだそうですが、私は、白鴎丈が、幸四郎の前の染五郎時代から見ておりますから、年を取るはずです。

先日、古典芸能に最近目覚めた赤坂さんが、「二月大歌舞伎は、奇数日に限る」と大騒ぎしていたので、何のことかと思ってましたら、奇数日に限り、寺岡平右衛門=仁左衛門、遊女お軽=玉三郎だったんですね。七段目はこの平右衛門とお軽の兄妹が主役ですから、偶数日の配役と比べると格違いだということが分かります。

歌舞伎座の1等席は、今や2万円です。私なんかとても行けませんね(笑)。

松竹の講師は、能と歌舞伎を比較して、その栄枯盛衰ぶりを比較して「能は大名が庇護したから、一方の歌舞伎は庶民の娯楽だったから」と解説されておりましたが、間違いですね(笑)。実は江戸時代でも、芝居茶屋に切符を手配してもらったり、飲食したりして、茶屋を行き来して丸一日観覧したりする大掛かりな娯楽だったので、庶民にとっては高嶺の花。やはり、今の価格で、2万円、3万円、いやそれ以上かかったのです。

つまり、歌舞伎は、貧乏人の娯楽では決してなかったのです。元禄時代に女方の芳村あやめや市川団十郎が「千両役者」と呼ばれましたが、今の価値で年収1億8000万円という高給取りだったのですから、贔屓筋の豪商がどれだけの資産があったのか想像できます。

今と大して変わらないのです。

明治以降になって廃業した歌舞伎興行(新富座など)もあったわけで、また、戦後も歌舞伎座では半年、つまり年に6回しか興行を開催できなかった時期もあり(三波春夫ショーとか歌舞伎座でやってましたね)、今の歌舞伎の人気隆盛は、明治から興行に参加した「松竹芸能」の地道の努力と言ってもいいのです。

お久しぶりです。京洛先生です。(いよっ!待ってました!)

渓流斎さんとやら、昨日は、帝都・銀座の高級バー「伽藍」のことを書かれておられましたが、貴人のような「減俸サラリーマン」が通えるようなお店ではありませんよ。まあ、ランチでお茶を濁すことぐらいが関の山でしょう(笑)。

さて、同じ伽藍は伽藍でも、先月11日から、上野の東京国立博物館で始まった「仁和寺御室派みほとけ~天平真言密教の名宝」特別展(開催3月11日まで。主催=東博、仁和寺、讀賣新聞社)はまだご覧になっていませんか。

まだなら、是非見に行かれたら良いでしょう。「京洛先生!1600円もかかりますよ。年金もない減給の身ではとても行けませんよ!」などととケチ臭いことを言ってはいけませんね。”東銀座の大伽藍”で、知的なお仕事をされているのですから日々、「教養」を高めなければいけませんね。

この展覧会は、仁和寺の本山は勿論、同寺の関連寺院の秘仏や国宝が一堂に展観されていて、見応え十分です。「御用新聞」に成り下がった讀賣新聞拡販のための宣撫活動ではありませんよ(笑)。

以前、貴人に「絶対秘仏」と「秘仏」についてお話をしましたが、会期中に、仁和寺の本尊秘仏の「国宝 薬師如来坐像(2月14日~3月11日)」や「国宝 孔雀明王像(2月12日まで展示)」などが展観されていて、同展開催中は、文字通り、京都の仁和寺の「伽藍」は、もぬけの殻状態でしょう。

Copyright par Matsouoqua Sousoumou

特に来週14日(火)から、展示される大阪府藤井寺市の葛井寺(ふじいてら)の本尊「国宝 千手観音菩薩坐像」は是非見に行かれるべきですね。奈良時代、天平彫刻の傑作の一つと言われています。この像は大手、小手が全部で1041本あり、数ある千手観音像の中で、1000本以上も手があるのはこの像しか日本ではないそうです。迂生はまだ拝んだことはありませんが、写真で見てもその有難味が伝わりますね。

このほか、一年に一回しか開扉されない兵庫県西宮市の神呪寺(かんのうじ)の秘仏「重文 如意輪観音菩薩坐像(平安末期)」(通期展示)や、御室派寺院の秘仏本尊が展示されています。

帝都に居ても、これだけの仏教秘仏はなかなかお目にかかれないと思います。拝んで来られたら、色々、ご利益があると思います。当然、貴人の運気も向上することでしょう。

無神論者=無党派層が多い、帝都圏では、同展の有難味が分からず、意外にも並ばずにスムーズに拝見出来るのではないでしょうか。行ってきて感想譚を日乗に書いてください。

…は、はあー…そこまで言われちゃいますとねえ…

昨日、ガルーダ博士こと山本悦夫先生から小包が送られてきまして、中を開けたら同人文藝雑誌「四人」が入ってました。98号です。もうすぐ100号です。ということは、もう100年も続いているのかしら…。いや、年に何回か発行の不定期刊行なので、そこまでいかないらしいですが。熱心な同人の方は、大阪や福岡の人までおられます。

この中で、山本博士は、永井荷風の「断腸亭日乗」に対抗して、「私事雑想」の連載を開始されて、ポルトガルに行った思い出や「右側通行か左側通行か」など示唆に富んだエッセイ風の日乗も書かれておられます。

赤羽村長も愛読されている日暮さんの「赤穂浪士異聞」は三回目。長瀧さんという方は「太宰の船橋、荷風の市川」なる玉稿を書かれ、太宰治と永井荷風の旧居などをネット情報を参考に再訪したりしてます。

文学しているなあ。皆さん。

今の若い人は、同人誌なんかやらないどころか、その存在さえ知らないでしょうから、まさに奇跡的です。

ところで、山本博士が「編集後記」の中で、「東京・銀座のバー『伽藍』で「四人」が500円で買えます」と、住所まで書いて宣伝されていたので、今日の昼休みに早速場所を確かめに行ってきました。

「伽藍」ハヤシライス・ランチ 1000円

「まさか空いていないだろうなあ」と思って行ってみたら、「ランチ」をやってるじゃありませんか。地下2階の長い長い階段を降りて行ってみました。そしたら、誰もいなくて、声をかけたら、意外にも(笑)美人の若いママさんが出てきて吃驚です。この方は同人文藝雑誌「四人」で、「伽藍みずか」の筆名で作品を発表されている閨秀さんでした。

しかも、夜は美人バーテンダー兼ジャズボーカリストに早代わりするというではありませんか。大した魂消たです。

ランチは昨秋から始めたらしく、理由は「朝はちゃんと起きようと思ったから」だそうです。地下奥深い隠れ家のような店で、私も、知らない店だったら入ることはためらっていたことでしょう。ランチは、私以外お客さんが一人もいないので、心配したところ、「いえ、その方がいいの。私一人でやっているので、あまり多いと対応できないし、どうせ、自分でお昼ご飯つくりますから」と、あまり説得力のない(笑)理由を述べておられました。

実は、山本博士に「四人」を贈ってくださった御礼のメールをしたところ、今朝、「今度、銀座の『伽藍』をご案内しますよ」という返信がありました。山本博士にはいつもご馳走になっておりますので、気が引けて、今日のお昼に偵察に行ってみたわけです。速攻です。ピッとしてパーです(意味不明)。小生の素早い行動に、山本博士もさぞかし、吃驚しているはずです。

そして、また、実はですが、美人のママさんから、ランチの定型メニューのほかに、特別に料理1品か2品、内緒で(誰に?)添えて頂いたのです。

みずかさん有難う御座いました。

銀座という場所柄ではありますが、リーズナブルで、夜は、ムードのあるジャズとショットバーで寛げるお店だと聞いてます。ご興味を持った方のために、リンクも貼っておきます。

「伽藍Bar」 ←こちら

銀座からスカイツリーを望む

私が住む、そして勤務もしてる首都圏は、今日も雲ひとつない晴天です。

それなのに、今年は、日本海側の県が何度も大雪に見舞われ、特に福井県は6日に積雪136センチという37年ぶりの豪雪に見舞われたそうで、「今日も晴天。首都圏でこんな楽な生活をしていいものか」と、何とも申し訳ない気持ちになってしまいました。

福井県内の国道8号では、豪雪のため車が1500台も立ち往生して、24時間経っても回復していないようです。一酸化中毒で亡くなった方までいました。食べ物やガソリンやトイレにも困っていることでしょう。

37年ぶりの豪雪といえば、前回は1981年、昭和56年のことです。大雪に見舞われた福井県を始め、青森、山形、新潟、福島、富山、石川、兵庫などの各県では、今でも「五六豪雪」の名称で語り継がれているそうです。福井県出身の友人から教えてもらいました。

ネット検索したら、ウィキペディアまでもが「五六豪雪」の項目を設けておりました。

家康が幕府を江戸に開いたのは、さまざまな偶然が重なった結果であり、明治維新になっても、東京が首都になったのも、さまざまな思惑で決まったにしろ、誤解を恐れずに言えば、もし、東京も豪雪地帯だったら、完璧に首都機能は麻痺してしまいますね。

人口もマスコミも首都東京に集中しているので、情報発信がどうしても都会中心になりがちです。北国の豪雪被害報道も、どうも少ない気がします。これが、東京だったら、もっと大騒ぎしていたはずです。100センチも雪が積もれば、都市圏の電車もバスも車もストップして、「帰宅難民が続出」なんて、ずーとやっていることでしょう。

世の中、不公平にできてますね。

でも、田中角栄のパワーの源は、豪雪地帯の新潟出身だったということに全く関係がなかったわけではないと私は思っています。逆に、東京人はヤワだということです(笑)。

Copyright par Duc de Matsouoqua Sousoumou

米ニューヨークのダウ平均株価(30種)が5日に大暴落し、前週末比1175・21ドル安の2万4345・75ドルで取引を終了しました。

まさに、パニック売りの状態で、下げ幅は、リーマン・ショックの世界的な金融危機の2008年9月29日(約776ドル安)を上回り、史上最大だったとか。

投資家の不安心理の指標として、米シカゴ・オプション取引所に恐怖心指数(VIX)なるものがありますが、「中国経済減速への懸念から世界的株安を招いた2015年8月以来の2年半ぶりの高水準」なんだそうです。一時、危険水準とされる20を大きく上回る38.8まで急伸しました。

この負の連鎖で、日本の日経平均も6日午後に一時、1600円も大暴落してしまいました。ロンドンや上海やシンガポールなどアジア諸国でも同じように大暴落です。

世界的な暴落のきっかけをつくったニューヨーク・ダウ暴落の原因は、証券アナリストらの分析によると、米長期金利の高騰だといいます。(2月2日に発表された「1月の雇用統計」の失業率は4・1%と約17年ぶりの低い水準で、平均時給は前年同月比2・9%増と市場予想を上回る高い伸びを見せたことから、米長期金利の指標となる新発10年物米国債の流通利回りが年2・78%から2・85%に上昇し、約4年ぶりの高水準)

長期金利が上昇すると、企業の設備投資や不動産投資、個人の住宅購入などが減り、景気が減速し、株式投資が控えられ、高金利の国債投資に向かうと言われています。

日経平均が下落した背景には、欧米市場での株価急落や長期金利上昇に伴う国債の価格下落で損失を抱えた海外投資家が、日本株を売って穴埋めをする動きが加速したことがあるようです。

ここまで書いたことは、私の分析ではなく、全て、新聞報道等の受けおりです(笑)。

結局、株式は、最後は、恐怖心など投資家心理で動くものだと私は思っております。よく、値動きの原因として、「当面の利益を確保したい投資家の思惑から」などといつも後付け講釈で説明されますが、実は、理由など専門家でも誰でも分からないのではないでしょうか。

だから、大変失礼ながら、株式相場の記事は、AIが書けるのではないかと思ってます。既に、米AP通信社は、スポーツ記事をAIで書き、世界中に配信しているという記事を読んだことがあります。「どっちが勝った」「何年ぶりの優勝」「世界記録を1秒18更新した」などといったデータものはお手の物でしょう。

そんなら、株式でも債券でも原油でも、何でも書けるでしょう。将来の相場予想記事までも書けますね。「日経平均2万5000円はまもなく」と言っていた専門家でさえも予想が外れるのですから。。。あ、私はこの世界に詳しくないので分かりませんが、もう既にAIが書いているかもしれません。

株式相場で儲けようと思うなら、最も手軽で、確実な方法が一つあります。それは、「株式相場に勝つ方法」といった本を1冊書くことです。そして、末尾に必ず「あくまでも株式投資は自己責任で行ってください。」と書くことですね。

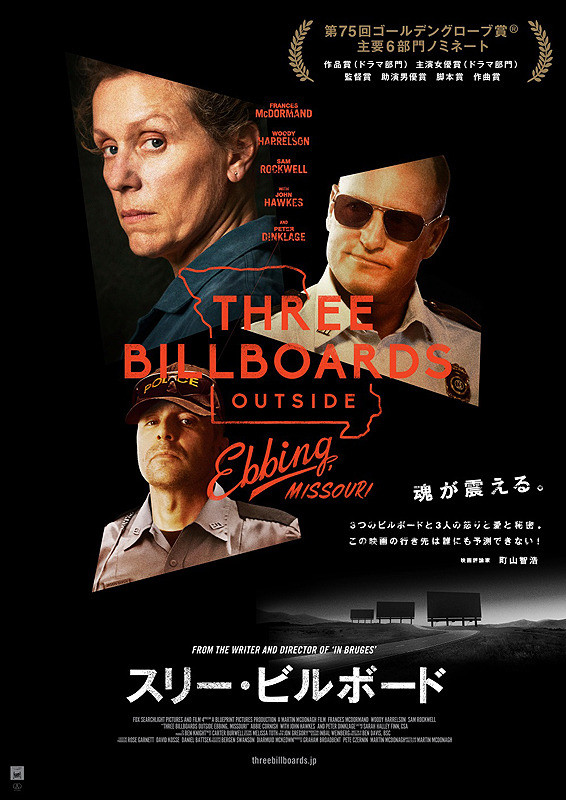

日本人はどうもアカデミー賞に弱い。そこに付け込まれて、映画「スリー・ビルボード」を観てきました。この映画は、作品賞始め、主要部門の候補になっていたからです。

場所は初めて行くTOHOシネマズ上野。昨秋出来たばかりらしい映画館で、JR山手線・京浜東北線の御徒町駅南口から数分。駅から降りて目の前の「パンダ公園」の裏手にありましたが、公園の左から迂回して回って行ったら、大通りの表通りに来ても出入り口がないので吃驚。「なんちゅう建物なんじゃい」と思いましたが、隣り松坂屋百貨店側にだけ、出入り口が付いていました。右から行けばよかったのです。

後から分かったのですが、この変なビルは、松坂屋のアネックスみたいで、PARCOが入っていて、2階より上階は空中廊下のように接続されておりました。7階がシネコンでした。

そういえば、最近、東宝はえらい頑張ってますね。伝統と歴史のある有楽町の日劇PLEXを閉鎖すると思ったら、3月には、日比谷の三信ビル跡などにどでかくおっ建てた高層ビルに、TOHOシネマズ日比谷をオープンするらしいですからね。

「スリー・ビルボード」は、英国人の監督・脚本なので、薄っぺらい他のハリウッド映画と違って、単純な勧善懲悪物語でもないし、ヒーローものでもありません。

米ミズーリ州の田舎町が舞台になってますが、何処にでもいそうな人間で、極端な善人でも悪人でもない。思い入れできる登場人物は一人もいませんが、台詞がよく練られていて、自然で、人物像がよく描かれておりました。

主人公の娘を殺害されたミルドレッド役のフランシス・マクドーマンド(60)は、他の映画であまり見たことはありませんが、一癖ありそうな、頑固オバさん役で、なかなかはまってました。

推理サスペンス映画のようなので、意外な展開で、内容にはあまり触れられませんが、ちょっとありえない暴力沙汰や火災場面など映画的演出の態とらしさが妙に鼻についてしまい、そのせいで、全面的な賛辞を送れない要因になってます。

他の候補作の映画を見てないので、分かりませんが、マクドーマンドがアカデミー賞主演女優賞を獲るかもしれませんが、最大の栄誉である作品賞は難しいと思いました。

昨晩は、奈良の西大寺先生が急に所用で東京に下って来られるということで、赤紙の召集令状が舞い込んできました。

いつものように、どんな方が来られるのか、一体何人集まるのか、全く分からない怪しい謎の懇親会です(笑)。

場所は、昔、服部半蔵が守っていたとも、屋敷があったとも言われる都心の半蔵門。

銀座・高松 煮込みハンバーグ定食1080円

定刻に着いたら吃驚でした。あのベストセラー「永六輔 時代を旅した言葉の職人」(平凡社新書)を書いた畏友隈元信一さんがいるではありませんか。実に10年以上ぶりの再会です。とても忙しい方で、昨年は出版記念会でも催そうかと思っていたのに、返事もなく、尻切れ蜻蛉に終わってしまうかと思っていましたから、嬉しい再会です。

勿論、お互い老けましたが、中身は変わっていませんでした。旧交を温めることができました。彼のフェイスブックのお友達が「1000人」というのには驚きましたけどね。

10人ぐらいが参加しましたが、例によって、《渓流斎日乗》は莫大な人がお読みになっている関係上(笑)、どんな密談をしたのかあまり細かいことを書けないのが残念です。相川君が書くとうるさいのです。

しかし、昨晩の最大のエピソードは「とりかへばや物語」でしょう。帰りに、井上さんが間違えて、赤坂さんのダウンコートを着て帰宅してしまい、後から帰ろうとした赤坂さんが、気を遣って、その井上さんのコートは身に着けないで、極寒の雪道の中、セーター1枚だけで、凍えながら豪邸に帰宅したというのです。

井上さんは、途中で西大寺先生からの電話で気がつかされて、取りに戻ってきたようですが、駅まで迎えに行かなかった北の政所の話しでは、赤坂さんは帰宅後、終始、御機嫌ななめだったとか。

いやはや、本当に本当にご苦労さまでした。

昨晩は、雪が降り始める中、日比谷カレッジ主催の講演会「太田道灌と江戸」を聴講に行ってきました。

日比谷カレッジなんて、聞いたことないでしょう。何処の大学?―正解は、東京・日比谷図書館の地下の「文化館」で、月に数回開催されている文化芸術、政治経済、科学の講演会のことです。私も初参加です。

日比谷図書館は、都立から千代田区立に移管した途端、随分きれいになり、立派になりました。赤絨毯で敷き詰めらたような超高級感が漂うようになりました。地下のテナントの飲食店も一流半クラスです(笑)。

京都二条城

講演会は、500円~1000円程度ですから、皆さんにもお勧め。日本国憲法が保障してくれる「文化的生活」を送ることができます。

「太田道灌と江戸」の講師は、国立公文書館上席公文書専門官の小宮山敏和氏。小宮山氏は最初に「国立公文書館」の説明をしてくれたので、私も初めてこのような組織が日本国に存在することを知りました(大袈裟な)。

◇徳川将軍の紅葉山文庫にまで遡る

何と、この国立公文書館の母体は、江戸城内の紅葉山文庫だというのです。徳川家康、八大将軍吉宗は「本好き」で知られていますが、この紅葉山文庫というのは、歴代将軍の書庫ということになります。家康は、「吾妻鏡」が愛読書だったと言われていますが、秀吉による小田原城攻めで降伏した北条氏の所蔵していた「吾妻鏡」が黒田官兵衛に寄贈され、これが家康に献上されて、紅葉山文庫に収蔵されたと言われてます。これは、「北条本」の異名を持ち、重要文化財に指定されてます。

紅葉山文庫は、明治維新後、「内閣文庫」となり、これが、1971年に国立公文書館となったのです。所蔵資料は実に140万冊。このうち、毎年膨大に増える行政文書関係が94万冊。内閣文庫から引き継いだ歴史的資料が48万冊(不変)あるといいます。私も含めて多くの国民は知らなかったと思いますが、資料は展示だけでなく、利用もできるということです。これは、是非、時間をつくって茲に行ってみなければなりませんね。竹橋の東京国立近代美術館のお隣りにあるようです。

京都二条城

さて、肝心の講演会ですが、国立公文書館で所蔵する太田道灌(1432~86)関連の古文書(「太田家記」「寛永緒家系図」「武江年表」「禁制」書状=寺社仏閣が戦乱に巻き込まれないように戦国武将に保障してもらうために、賄賂などを贈る)の説明といった感じでした。

小宮山氏は、有名な「山吹伝説」の話(道灌が旅の途中で雨に遭い、農家で蓑笠を借りようと訪ねると、少女が、後拾遺和歌集の兼明親王の歌「七重八重花は咲けども山吹の実の一つだになきぞ悲しき」を引用して、家が貧乏で、お貸しする蓑笠もない、と暗喩した)で、その農家の場所が、今の埼玉県の越生や東京都新宿区、豊島区の面影橋近くなど数ヶ所ある逸話を披露しておりました。

◇太田道灌の実像とは

講師の見解で面白かったのは、江戸に幕府を築いた家康とその後の歴代将軍は、いかに太田道灌が幼少から聡明で、偉大な武将だったかという逸話をつくって、徳川家をその偉大な道灌の後継者として箔を付けようとしたのではないかという推測です。

もう一つ、江戸の城下町は、1590年の小田原攻めの後、移封された家康が一人で、ゼロから築き上げたと思っていましたが、家康移封直前の古地図には「江戸宿」が掲載されていて、既にある程度の宿場町があったことも教えられました。

さらに、おまけですが、日比谷は、もともと海で、家康が神田駿河台辺りの山を削って埋め立てたという話は知っておりましたが、資料として配られた古地図では、日比谷は海ではなく、入り江だったんですね。そして、今の東京駅や有楽町や新橋は埋立地ではなくて、ぎりぎり「江戸前島」という陸地だったんですね。勉強になりました。

最終的に、扇谷上杉氏の家宰だった道灌は暗殺されてしまいますが、黒幕は、主君より力を持った道灌からの下克上を恐れた扇谷上杉家や、関東管領の山内上杉家など諸説あります。この辺りの古文書で、「永享記」では「道灌は山内上杉家に不義を働いたため、成敗した」という記述がある一方、北条氏の前に小田原城主だった大森氏文書では、「扇谷上杉氏は、小さいので、道灌でもっているようなものだ」といった道灌に好意的な記述も見られるそうです。

過去の出来事とはいえ、評価が真っ二つに分かれる古文書が存在することで、歴史の醍醐味を感じます。

先日、名古屋にお住まいの篠田先生と電話で話しをしていて、長崎ちゃんぽんの話が出てきました。「東京銀座の7丁目か8丁目かにある」店ということで、「そこが美味いから是非行ってみたらどうですか」という話だったのか、「その店は、チェーン店だから名古屋にもある」といったような話だったのか。どういう脈絡で、どういう筋道で長崎ちゃんぽんの話が出てきたのか、つい最近のことなのに、すっかり忘れしまいました(笑)。

いわゆるひとつの認知何とかかもしれません。

最近、どうも思考回路に脈絡がないのです。

ということで、今日のランチは、潜在意識に訴えるサブリミナル効果が現れて、足がいつの間にか銀座7丁目のリンガーハットの店の方角に向き、長崎ちゃんぽんを食べてきました。普通盛りで626円。まあ、安いこと。

「長崎ちゃんぽんは、どういう文脈で話が出てきたのでしたか?」と篠田先生に伺うことができませんから、謎は謎のまんまです。

そしたら、今日、学生時代の友人から、急に「Hootersって知っている?どんなところか、探究心旺盛な人はきっと行って見たくなるよ。結果を『個人的な日々の逍遥録』に書きたくなることでしょう」とメールが来るではありませんか。

「個人的な日々の逍遥録」と言えば、《渓流斎日乗》の歌い文句ですよ!?(笑)。

検索したら、Hootersとは「アメリカンダイニング&スポーツバー」らしく、都内のほか、名古屋、大阪、福岡にもあるようです。都内にある一つ、銀座は、8丁目の銀座ナインにあるようです。

だからといって今日の話は、やはり脈絡ないですね(笑)。

「脈絡なし」の話ついでに、先日ラヂオを聴いていたら、確かプロ武闘家という方が、「不安というのは、まだ起きていない未来のこと。しかし、未来は今の自分の力では何ともできない。不安になりたくなければ、未来を手放しなさい」といったような趣旨の話をしておりました。

確かに、「将来の不安」と言いますが、「過去の不安」とは言いませんからね。昔なら「言い得て妙」で、ひどく感心したものですが、何となく、「だからと言って…」という猜疑心ばかり募り、どういうわけか、あまりズシンと腑に落ちなかったですね。

「言葉は無力だなあ」と最近ヒシヒシと感じています。

えっ?脈絡がない?

失礼しました!