個人的なことながら、ビートルズと、その解散後にソロになった4人の音楽は、もう半世紀以上聴いてきました。発売されたレコードはほとんど全て買い揃えました。マニアックな海賊盤や、本国英国盤だけでなく、米国キャピタル盤、日本の東芝EMI盤などもです。

特に若い頃は、1日16時間も聴いていた時期もあり、彼らの音楽を聴いたり、コピーバンドで演奏したり、彼らに関する本を読んだりしたりした時間をトータルに換算すると、数年間にもなるかもしれません(笑)。

思えば、彼らには随分貴重な時間を捧げたものです。ファンというより、フリークでしょう。関連本もかなり収集したので、まあ、ほとんどのことは知ってるつもりです。

でも、さすがに、最近はたまに聴く程度になりました。本もレコードもコレクションはやめました。

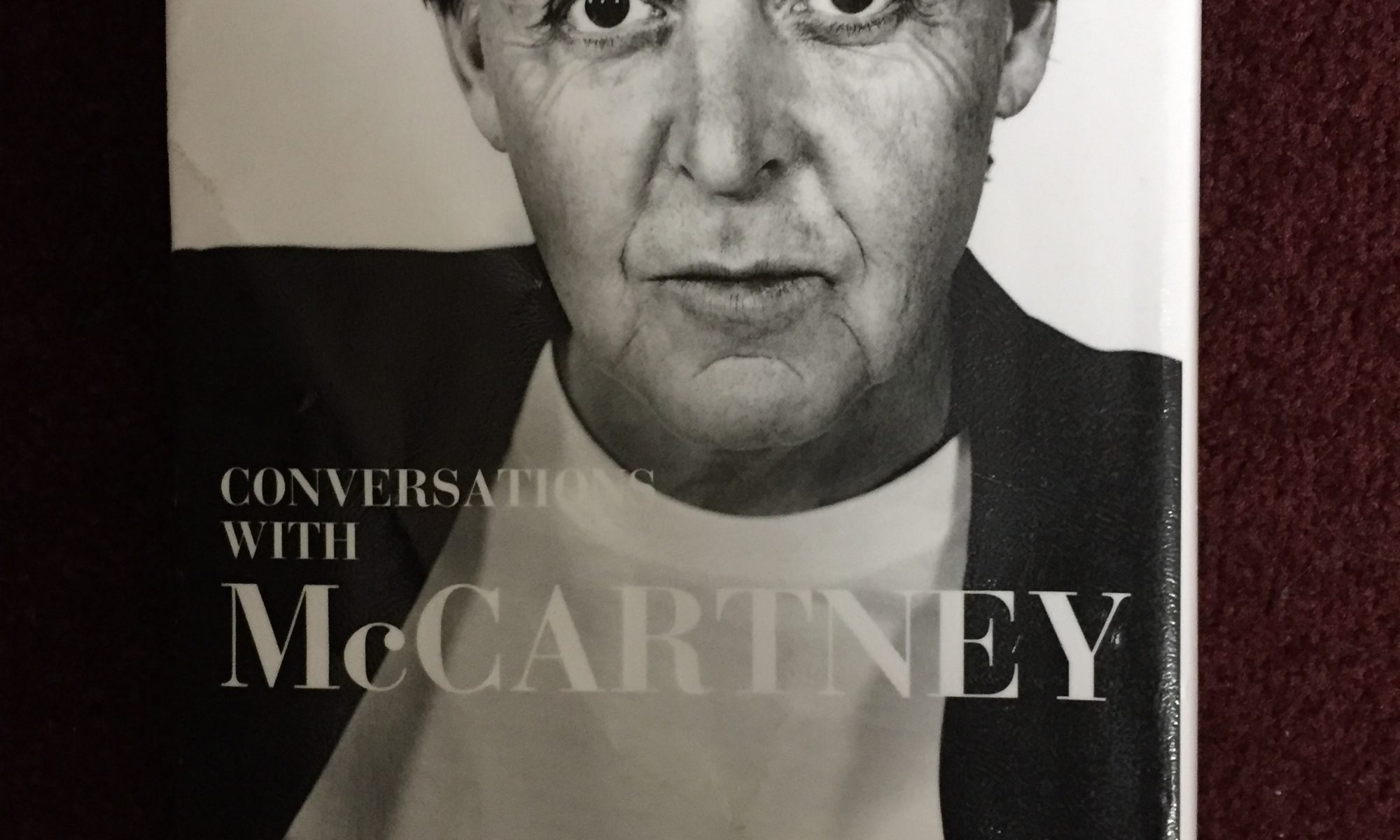

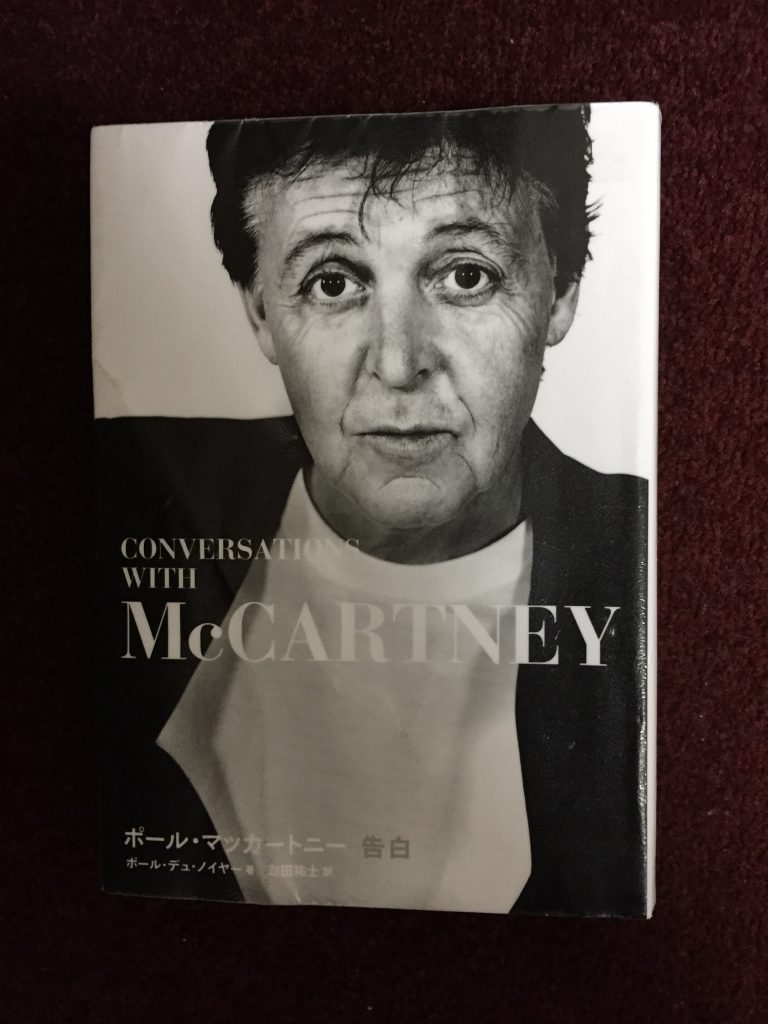

だから、このポール・デュ・ノイヤー著、奥田祐士訳「ポール・マッカートニー 告白」(ディスクユニオン、2016年6月18日初版、3824円)もあまり期待していなかったのですが、読み進むうちに楽しくなり、終わり近くになると、読み終えたくない気持ちにさえなってしまいました。

著者は、音楽専門週刊誌「NME」(1960年代、「ニュー・ミュージカル・エクスプレス」と呼ばれ英国最大部数を誇る音楽誌だった。同誌が選ぶファン投票でコンサートも開催された)の音楽ライターや月刊誌「MOJO」の創刊編集長などを歴任したことぐらいしか書かれておらず、詳しいプロフィールは書かれておりませんが、彼が初めてポールと会ったのは、1979年で、「まだ23歳の若造だった」と書いております。ということは、小生と同い年になります。彼が同時代人として、子どもの時から受け入れてきたビートルズの音楽と解散してソロになった音楽を、私も同時に極東の島国で体験していたので、あの時代の雰囲気についてはよく分かります。職業としてポールにインタビューしているのに、「今、あのポール・マッカートニーに会っているのが嘘みたいだ」という舞い上がってしまう感覚を正直に書く辺りは共感できます。ただし、彼はリバプール育ちなので、歌詞の意味の深みまで理解でき、ポールと対等にリバプールの隠れ場所などの話までできるので、全然違いますが。

ポール・マッカートニーは、恐らく人類史上世界で最も成功した、巨万の富と輝かしい名声を獲得した、最も有名なアーチストでしょう。まず知らない人はいないでしょう。「イエスタデイ」を一回も聴いたこともない人も現在でも少ないかもしれません。

ポールなら、何処に行っても「顔パス」で、VIP扱いで、欲しいものなら何でも手に入る。サーの称号も受けたし、何処の国に行っても国賓級として優遇される人だと思っておりました。

そして、ビートルズ時代から、ジョン・レノンと比較されて、ジョンの「陰」に対して、ポールは「陽」。マスコミ受けが良く、グループの明るいスポークスマンでPRマン。そのせいか、逆にポールに付きまとった悪評は、「狡猾で如才がなく、計算高い」。恐らく半分は当たっていることでしょうし、私も、少し、うんざりするぐらいポールはそういう男だと思ってました。特に、純粋で皮肉屋のジョン・レノンと比べれば。

しかし、この本を読むと、そうでもない人だと少しずつ分かってくるのです。まず、決して「計算高い」人間ではないようです。まあ、堅実な宮仕えを選択せずに、芸術家になった人ですから、かなりの無鉄砲。1973年に、アルバム「バンド・オン・ザ・ラン」のレコーディングでアフリカのナイジェリアに滞在していた際、周囲から危険だからと忠告されていたのに、夜道にリンダと二人で外出して、6人の強盗に襲われ、金品、カメラからレコーディングのデモテープまで奪われてしまっていたのです。強盗は、ポールのことを知らなかったようです。

ビートルズ解散後の1970年には、ニューヨークのハーレムで、黒人の女の子が公園で歌を歌っているのを眺めていたら、黒人の男から「おまえは先生か?えっ、違う?旅行者か。それなら、このブロックから出て行け!さもなきゃ俺が追い出してやろうか。国へ帰れ!」と脅迫されたこともあったそうです。えっ?ポールを知らない人もいるんだ、と驚いた次第。同時に、天下のマッカートニー様も、いつもどこでも、決して、VIP待遇でもなかったということが初めて分かりました。

この他、「へー」と思った点。

・英国では、ビートルズ全盛期、レコードのLPの値段は2ポンドだった。平均賃金が週20ポンド程度だったので、かなり高かった。(日本は2500円ぐらいだったので、それでも日本の方が安かったのかもしれない)

・ポールはあまり宗教について語りたがらない。熱心なカトリック(アイルランド系なので)でもプロテスタントでもないようだ。しかし、不可知的な、魔法については信じているようだ。曲づくりも、「何か天から降りてくるようなもの」といった表現さえする。

・ポールは今でも、地下鉄やバスに乗って「人間観察」するそうだ。生前のジョージ・ハリスンは「信じられない」と言ったとか。

・アヴァンギャルドと言えば、ジョン・レノンの方が印象が強いが、ポールの方が前衛的だった。シュトックハウゼンを聴いたり、前衛的な展覧会に行ったり、自宅に詩人や前衛芸術家を招いたり。

・特にベルギーのシュルレアリスト、マグリットのファンで、価格が高騰する前に手に入れた数点のコレクションがある。

・ポールがティーンエイジャーの時に、ロックンロールに夢中になり、ロックバンドを始めるが、マッカートニーの父親ジム(若い頃は消防士、中年から綿花の卸売業)はアマチュア音楽家で、自宅に親戚や友人らを集めて1930年代のジャズやムード音楽を演奏していたので、子どもの時はロックなどなく、そちらの影響が強かった。だから「ハニーパイ」などの名曲が書けた。