1970年代のフランス人の大学生François Hautchamp になったつもりで、当時の学生の必読書だった(と思われる)本を少しずつ読み始めています。

実は、それら必読書とは、私自身が学生時代に読むべきだった本で、当時、遊興に耽って不勉強だったお蔭で読み損ねていた本を、悔悛して読んでみよう、という目論見なのです(苦笑)。

それに、正直、現代21世紀のフランス人の大学生の必読書とは何か、見当も尽きません。学問の世界でも、流行り廃りがありますからね。

1970年代ならまだその時代の潮流が分かります。サルトルは健在で現役でしたから、まだ実存主義哲学は廃れていませんでした。当時のフランス語を専攻する学生の気になる著作者は、サルトル、カミュは別格で、レヴィ=ストロース、ミシェル・フーコー、メルロー・ポンティー、バシュラール、ランボー、ヴェルレーヌ、ボードレール、マラルメ、ヴァレリー、古典ならデカルト、パスカル、モンテーニュ、ルソー、ヴォルテール、小説ならバルザック、フロベール、モーパッサン、ゾラ辺りか…。(バルト、ドゥールーズ、ガタリら構造主義は個人的に食わず嫌いでした)

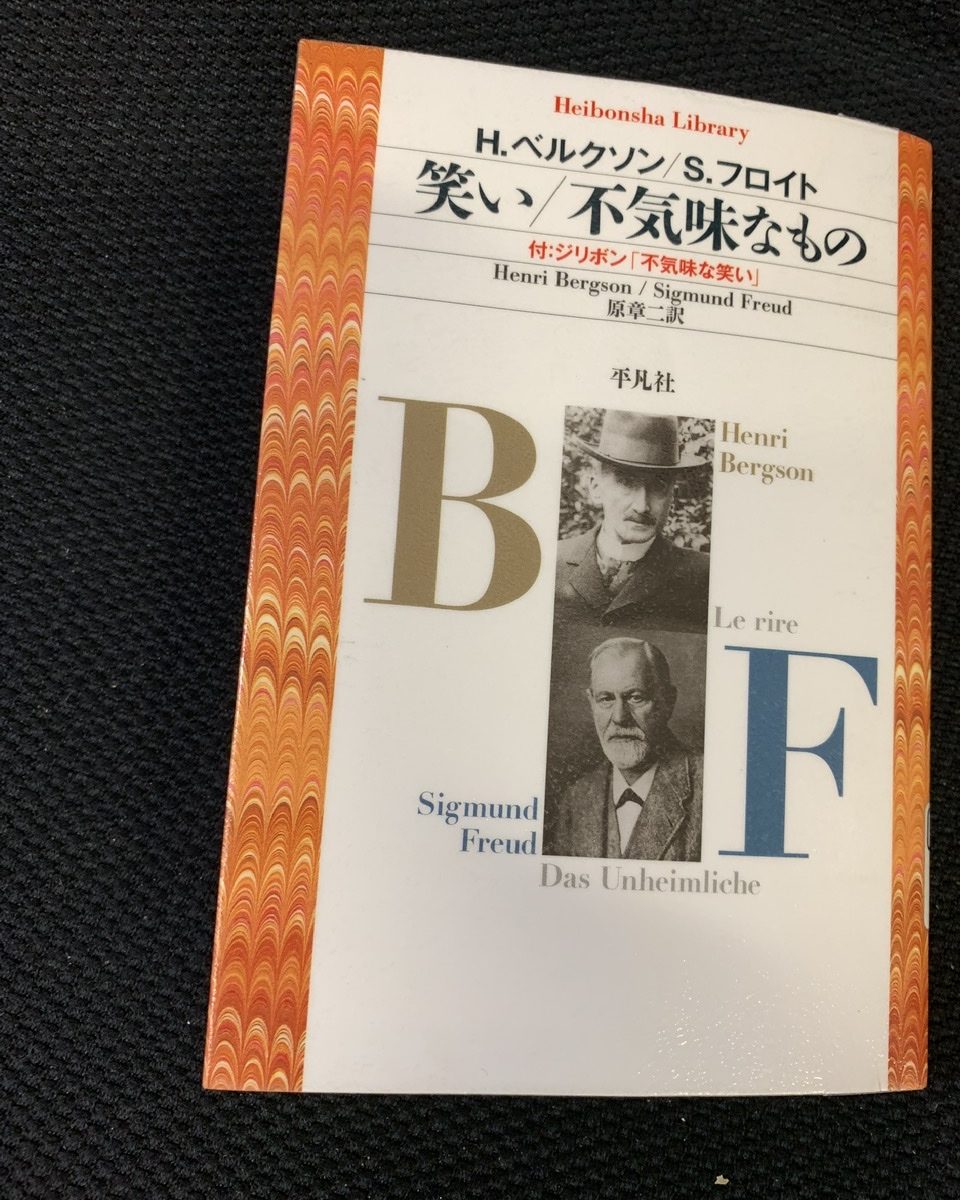

そんなこんなで、第1弾は、アンリ・ベルクソンの「笑い」(1900~24年)にしました。副題に「おかしさの意義についての試論」とあります。新訳も結構出ておりますが、私は、原章二・早大教授訳の平凡社ライブラリー(2016年)を読み進めています。(何だ!原語じゃないんかえ!?)この本には、ベルクソンの「笑い」の他に、ジークムント・フロイトの「不気味なもの」とジャンリュック・ジリボンの「不気味な笑い」の2編も収録されています。ベルクソンとジリボンはフランスの哲学者、フロイトはオーストリアの精神科医ですから、原教授は仏語と独語に堪能だということが分かります。

先ほど、やっとベルクソンの「笑い」を読了できました。笑いに関する哲学的考察ですから、大変難解です。自分自身、全て理解できたとは思えません。その第一の理由は、著者はモリエールを頻繁に引用しているというのに、私自身、「病は気から」も「人間嫌い」も「守銭奴」も「タルチュフ」も「スカパンの悪だくみ」も1冊も読んだことがないからです。「いつか読もう」と作品名だけはしっかり記憶していましたが(笑)。でも、モリエールを読んでいないとなると、著者が盛んに引用するラシーヌやラビッシュは尚更です。

いずれも戯曲ですが、フランス人ならリセ(高校)の生徒でも、一度は作品や舞台に触れたことがあると思われます。

結局、日本人である私が、ベルクソン先生が定義する「笑い」から読み解くことが出来たのは、以下の結論部分でした。

…笑いは絶対的に正しいものではありえない。…笑いの役目は屈辱を与えて脅かすことである。もし、自然が、この目的のために、人間の中の最良の人にさえ、ほんの少しの意地悪さを、あるいは他人をからかいたくなる気持ちを残しておかなかったなら、笑いはその役目を果たすことができないであろう。…

鋭い指摘であり、慧眼です。現代のように、ポリティカルコレクトが最優先され、格差や差別が糾弾される社会では、耳が痛い話です。が、人間が本来持つ意地の悪さや他人を嘲笑して優越感を味わいたいというズル賢さがなければ、笑いは生じないということなのでしょうね。それは、チャップリンの喜劇にせよ、日本の落語や漫才にせよ、「男はつらいよ」の寅さんにせよ、共通して言えることだからです。

でも、私のようなへそ曲がりから言わせてもらえば、このように笑いを哲学的にしかつめらしく考察したら、笑えるものも笑えなくなってしまうのではないかと危惧してしまいます。

とはいえ、日本でも新訳が出るくらですから、この本はいまだに世界中で読まれていることでしょう。世界は、戦争ではなく、笑いを必要としているからだと思います。そう言えば、私自身は、最近、映画もコメディーなければ、わざわざ映画館に足を運んで見る気がしなくなってきました。