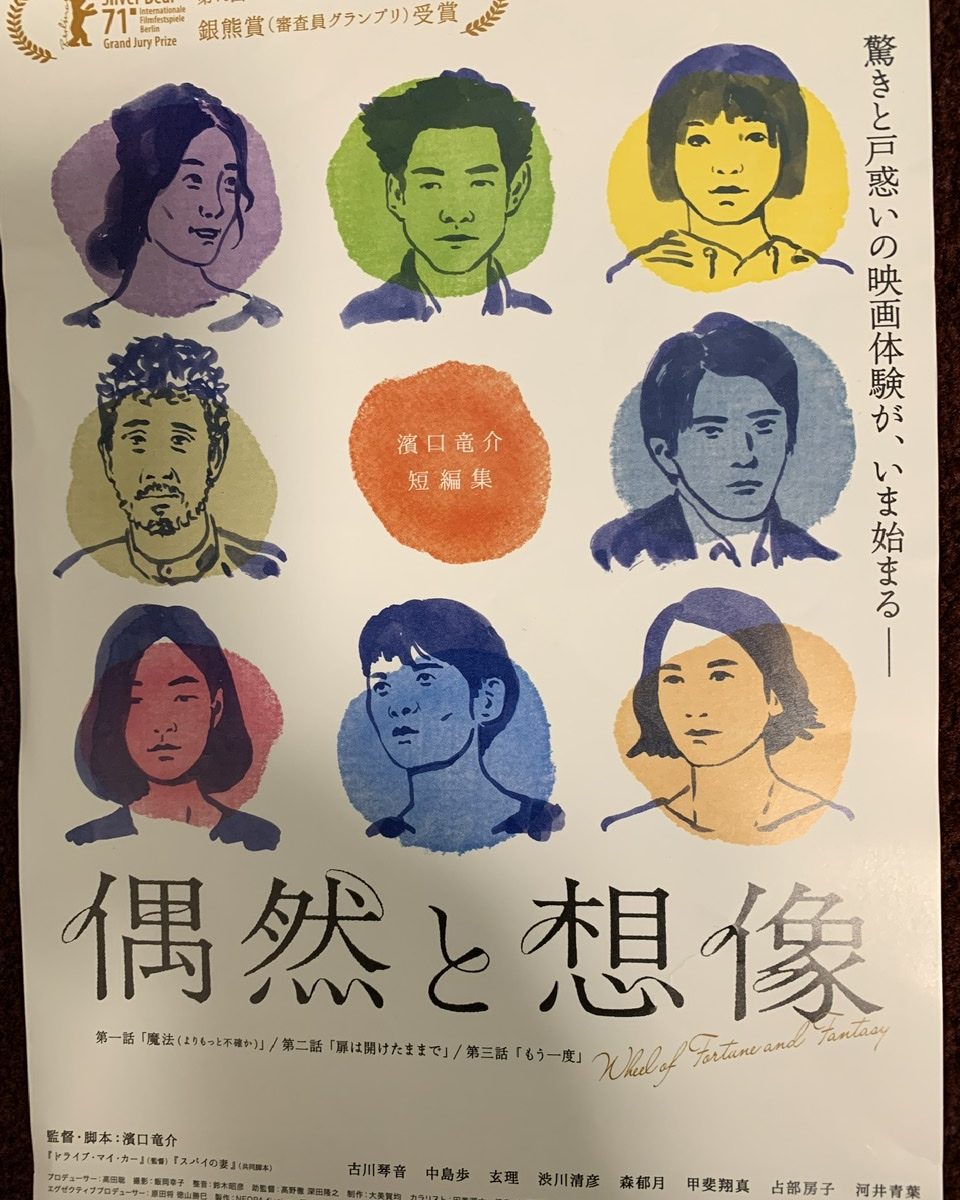

今年の第71回ベルリン国際映画祭で銀熊賞(審査員グランプリ)を受賞した「偶然と想像」を東京・渋谷のBunkamuraル・シネマまで遠路はるばる出掛けて観に行って来ました。

第一話「魔法 (よりもっと不確か) 」、第二話「扉は開けたままで」、第三話「もう一度」という独立した3本の短編作品で、メガホンを取ったのが今世界で最も注目されている濱口竜介監督です。何しろ、彼は、2020年ベネチア国際映画祭で共同脚本を手掛けた「スパイの妻」が銀獅子賞(監督賞)、21年カンヌ映画祭では「ドライブ・マイ・カー」が脚本賞など4冠、そして、今回の「偶然と想像」と国際的な映画賞を総なめしています。

「偶然と想像」がベルリンで賞を獲ったニュースは知っていましたが、日本で上映される日を知ったのは全国公開日の2日前でした。ル・シネマの会員登録をしているので、ネットで数少ない席をやっと確保しました。18日(土)にしたのですが、その日は、俳優さんたちの「舞台挨拶」付きでした。

こう見えても、(どう見えるか分かりませんが=笑)私はもう半世紀以上も映画館で映画を観ておりますが、俳優さんが登壇する舞台挨拶を見るのは生まれて初めてでした(笑)。かつて芸能担当記者として多くの俳優さんにはインタビューさせて頂きましたが、「素人」として見るのもなかなかオツなものでした(笑)。

映画は、一言で言えば、キテレツでした(笑)。総合タイトルの「偶然と想像」の通りに、偶然からアッと思わせるどんでん返しが起こるので、内容については茲でバラさない方が良いと思います。

キテレツというのは、濱口監督の脚本と映画の撮り方がまさにキテレツだったからです。脚本で言えば、台詞がやたらと長い!(俳優泣かせ)しかも非常に観念的で、悪く言えば頭でっかち。映画の台詞というより舞台の台詞に近い、と思わせました。見たことがない人に言ってもしょうがないのですが、平田オリザの「青年団」の演劇を見ているような感じでした。大きな事件も事故も起きない何気ない日常の中から生まれる会話の中で、皮肉と諧謔とパンチ効いた台詞がポンポン飛び出します。

濱口監督の台詞は異様に長い上に、それに比例するようにカメラの回しも異様に長く、ほとんどカット割り撮りしていないのではないか、とさえ思わされました。こりゃあ、役者さんたちは大変ですよ(後で、監督の俳優に対する配慮が分かりました)。

各作品とも台詞がある登場人物が2人とか3人とか異様に少なく、ということは、群像劇ではないので、会話だけで最後まで見させてしまう濱口監督の力量は相当なものでした。ハリウッド映画のような大掛かりなCGは使わないし、飛行機が墜落したり、車が破損したり、拳銃がぶっ放されたりしない、全くごくあり得そうな日常生活が描かれているだけです。そんな映画を日本人ならともかく、よく海外の人まで理解して熱狂してくれたかと思うと不思議な感じがしました。

人間の心因性は世界各国、どこでも変わらないということなのでしょう。

映画が終わった後の舞台挨拶では、第一話の「魔法(よりもっと不確か)」に主演した古川琴音(奈良美智の絵に登場する少女にそっくり!)、中島歩(イケメンさん)、玄理(ひょんり)の3人の俳優が登壇しました。(濱口監督は、コロナ隔離のため、音声だけで出演しました)

大変申し訳ないのですが、この3人を含めてこの映画に主演した俳優さんたちは、これだけ映画を観ているというのに、全員、「顔と名前が一致しない」という意味で知りませんでした。申し訳ない序にまた言わせてもらいますと、スクリーンの中ではこれまで見たこともないぐらいハンサムで恰好良かった男優さんや、本当に目が眩むほど美しい女優さんも、実物で見ると、驚愕するほどでもなかったことでした。勿論、俳優さんですから、普通の人より遥かにハンサムで美人さんなのですが、照明さんと撮影監督の巧みさが際立ったということでしょう。

この舞台挨拶で、ある女優さんが、濱口監督の独特で驚きの撮影手法を公表してくれました。3本で約2時間の映画ですから、1本の短編は40分ということになります。しかし、撮影時間は全部で何時間か分かりませんが、それ以上ありました。映画館で公開される作品(本編)の前に起こったことまで、台詞と芝居があって撮影していたというのです。つまり、この非公開部分によって、役者さんたちは、本編に入る前の人間関係や、その後に起きるであろうことがよく分かるので、長い台詞でも演技がしやすくなる、というわけです。

この話を聞いて、やはり、この東京芸大出身の濱口監督(43)は只者ではない、と確信致しました。世界から注目されるはずです。