連休の合間、5月2日は月曜日で、本来ならお仕事なのですが、有休を取得して東京・六本木のサントリー美術館まで足を運び、「大英博物館 北斎 ―国内の肉筆画の名品とともに―」展(1700円也)を観に行って来ました。

平日だから空いているんだろう、という考えは甘かった。結構、暇人が多く、入るのだけでも長い行列で15分ぐらい待たされ、会場では展示物をそんなに間近に観たいのか、これまた、整然と一列になっての大行列です。私は公称180センチと背が高いし、後ろからでも十分観られるので、そんな律儀な日本人の列の後ろから、自分のペースで気に入ったものだけゆっくり眺めることにしたので、少しだけストレスが緩和されました。

当初は、出掛けるつもりは全くなかったのですが、テレビの歴史番組で葛飾北斎(1760~1849年)特集を見たら、急に、目下開催中の展覧会に行きたくなってしまったのです。

番組では、勝川春朗をはじめ、北斎、宗理、為一(いいつ)、画狂老人、卍など30数回も画号を変え(弟子に売ったり、タダであげたりしたとか)、90年の生涯で何と93回も引っ越しした、といった逸話をやってました。引っ越しが多かったのは、掃除が嫌いで、今で言う「ゴミ屋敷」状態になってしまったので逃げるように引っ越ししたようです。

絵手本を3900点以上掲載した「北斎漫画」を出版したのは55歳の時。代表作の「冨嶽三十六景」のシリーズを書き始めたのが72歳というのですから驚きです。(数え年)

晩年は、信州・小布施の豪商高井鴻山の招きで、江戸から240キロの道程を4度も通い、「男浪図」「女浪図」や「八方睨み鳳凰図」(岩松院蔵)などを完成しています。1849年、浅草の遍照院の仮住まいで、数えで90歳で亡くなりますが(墓所は元浅草の誓教寺)、直前に「あと5年長生き出来たら本物の画工になれただろう」と叫んだという、飽くことがない探求心は有名です。

番組ではやっていませんでしたが、これだけの大天才なのに北斎の出自ははっきりしていません。江戸・本所割下水で川村某(職業不詳)の子として生まれたと言われ、幼名を時太郎、後年鉄蔵と改め。4、5歳の頃、一時、幕府御用鏡師中島伊勢の養子となったといわれます。詳細は不明ですが、本名は中島鉄蔵さんということでしょうか。天賦の才能があったとはいえ、かなりの稀に見る努力家だったのでしょう。

実は、これでも、私自身は、「太田浮世絵美術館」や「すみだ北斎美術館」の常設展をはじめ、各地で開催された「北斎展」にはかなり足を運び、北斎の作品はかなり観ている方だと思っていました。今回のサントリー美術館での北斎展は大英博物館所蔵品ということでしたので、それほど期待していなかったのですが、開けてみたら吃驚ですよ。日本国内所蔵の作品より、量質とも遥かに充実していて、海外が日本を凌駕しているのです。これは、北斎作品の膨大なコレクターだった外科医ウィリアム・アンダーソン(William Anderson、1842~1900年)や小説家アーサー・モリソン(Arthur Morrison、1863~1945年)らとジャポニスムの流行のお蔭です。

さすが、ゴッホやマネ、モネらフランスの印象派の画家たちに多大な影響を与えたジャポニスムを代表する「世界の北斎」だけあります。少し大袈裟かもしれませんが、北斎は、ダビンチやミケランジェロらと肩を並べるのではないでしょうか。

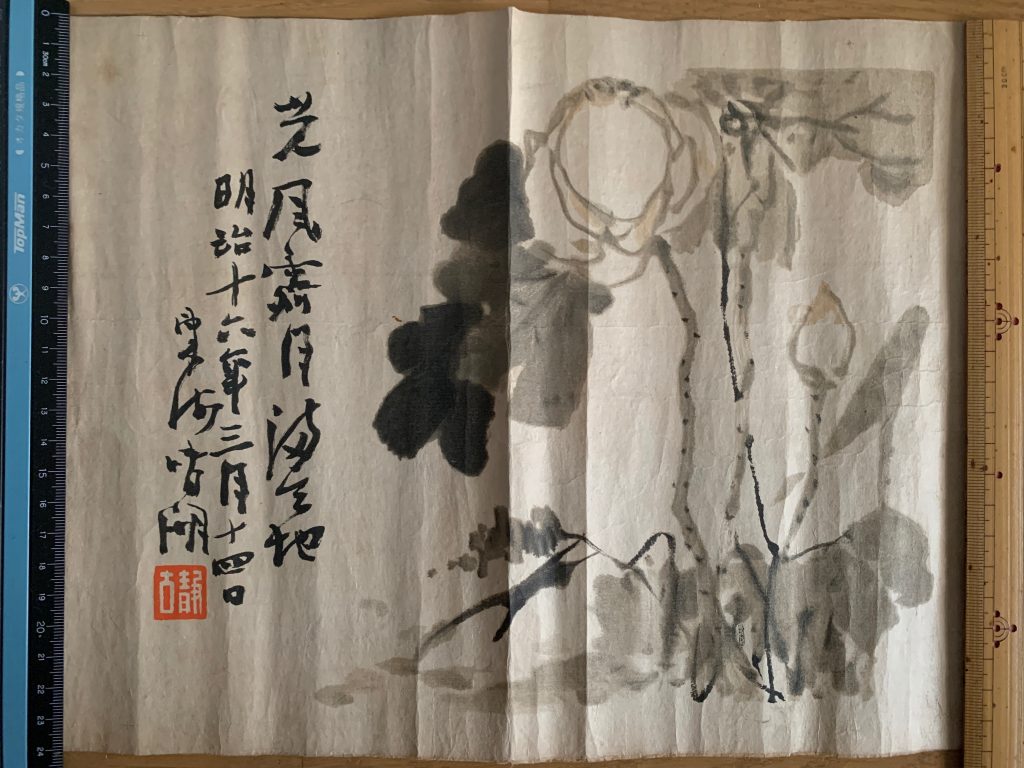

この北斎展は、確かに一見の価値があります。特に、北斎は風景画で有名ですが、「花鳥」作品には目を見張るものがありました。何故なら、花と鳥に限って、北斎は、伊藤若冲のように「細密画」のように描いているからです。

人物画となると、役者絵ではなくて風景画の中に登場する人物は、細密画ではなく、目と鼻と口だけで省略したようにあっさり描いています。「どうしてなのかなあ?」と思いながら私は観察していました。この花鳥画と人物画の違いー。人物はいい加減に描くのに、花鳥は綿密に描くのは何故か?ーもしかしたら、これは、北斎の研究家でさえ今まで気が付かなかった私の新説かもしれない、とニヤニヤしながら観ておりました(笑)。

さて、広い東京ミッドタウン内のサントリー美術館(そう言えば、初訪問かな?赤坂のサントリー美術館は何度も行きましたが)を出て、目指すはランチです。既に、六本木駅近くの「シシリア」に決めておりました。あの森まゆみ著「昭和・東京・食べある記」(朝日新書)に出ていた「四角いピザ」と「きゅうりのグリーンサラダ」を食べるためです。

そしたら、アッジャパー、本日は青天なりではなく、本日は閉店なりでした。

仕方がないので、当てもなく、東京タワーが前方に見える道(319号線)を真っすぐ10分近く歩いたら、ブラッスリーが見つかり、そこでランチすることにしました。仕方ない、なんて言っちゃ駄目でしたね。白身魚のソテーでしたが、写真の通り、銀座並みの価格で、量が少なくて参りました(苦笑)。店員さんは凄く感じ良かったですけど。

店を出て、そのまま、真っ直ぐ、東京タワー方面を歩いて行ったら、警察官の数が多くなり、何事かと思ったら、今現在、日本では最も注目されている狸穴の在日ロシア大使館がありました。ここに出たんですね。

ロシア大使館や、その向かいの外務省外交史料館には何度か取材で来たことがあるので、場所は知ってました。六本木駅からだと20分ぐらいでしょうか。私は、この辺りまでは、いつも神谷町駅から歩いてきたので、飯坂交差点を左折して神谷町に向かいました。

そう、神谷町は私にとって、とても感慨深い場所なのです。もう半世紀近い昔、学生時代に付き合っていた彼女が住んでいたので、よく遊びに行き、お金がないので、この近くの東京タワーの芝公園でよくデートしたものでした。

神谷町は、彼女の祖母の家で、千葉県に両親ら家族と住んでいた彼女は、都内の大学に通うため、おばあちゃんの家に下宿していたのでした。おばあちゃんの趣味は詩吟でよくうなっていました。

もう時効の話なので、神谷町に来たついでに、その彼女のおばあちゃんの家を探してみました。この辺りはもう昔の面影はなく、すっかり変わってしまいました。再開発されて高層マンションやビルが立ち並ぶようになりました。駅から5、6分だったので忘れるわけないのですが、いくら探しても見当たりませんでした。恐らく、現在、高層ビルを建築中のあの辺りがそうだったかもしれません。

半世紀近く年月が経てば仕方ないでしょう。淡い青春時代の思い出が蘇ってきました。でも、あまり後ろ向きだと駄目ですね。北斎先生を見習って、もう少し頑張りますか。何しろ、「富嶽三十六景」は、70歳代初めの傑作なんですから!