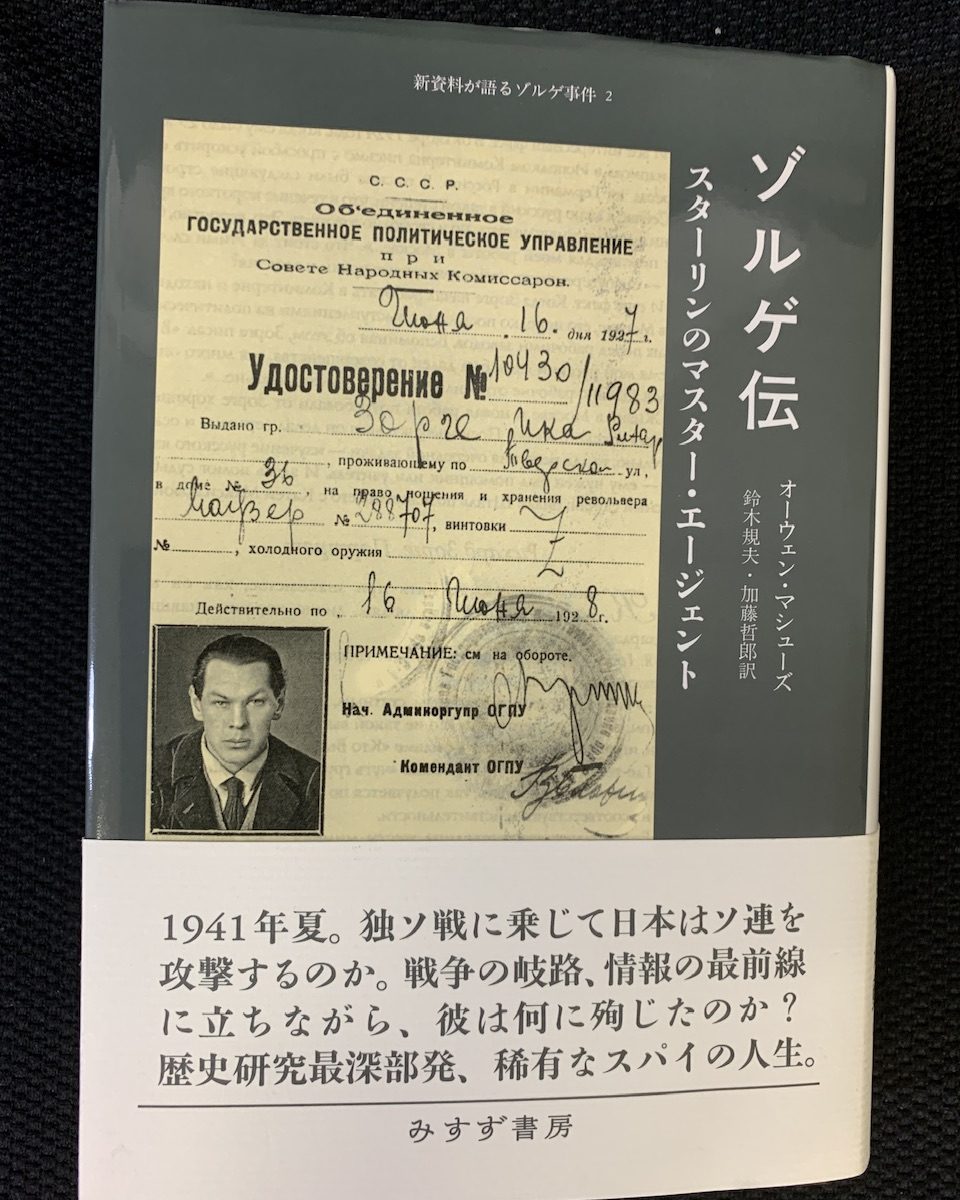

相変わらず、オーウェン・マシューズ著、鈴木規夫・加藤哲郎訳「ゾルゲ伝 スターリンのマスター・エージェント」(みすず書房)を読んでおります。

昭和8年(1933年)9月13日、ソ連赤軍第4部の諜報工作員、リヒアルト・ゾルゲは、前任地の上海での任務を終え、モスクワからベルリン、米国、カナダを経由して横浜港に上陸します。この時、「2年間の任務」の約束だったはずの諜報活動が、逮捕されるまで8年もの長期に渡ること(プラス3年間の巣鴨刑務所拘置)をゾルゲは知りません。

独新聞社特派員を隠れ蓑にした東京でのおどろおどろしいスパイ活動は、既に何百冊もの本に書かれていますので、何か、変わった趣向はないかなあ、と思いながらこの本を読んでいました。そしたら、尾崎秀実を含めたゾルゲ諜報団は、バーやレストランに関して、かなり高級店を利用していることが分かりました。特に、ゾルゲに関しては、「酒」と「女」で情報収集に励んでいたことがモスクワ当局にでさえ知れ渡っていました。まさに、007ジェームズ・ボンドです。

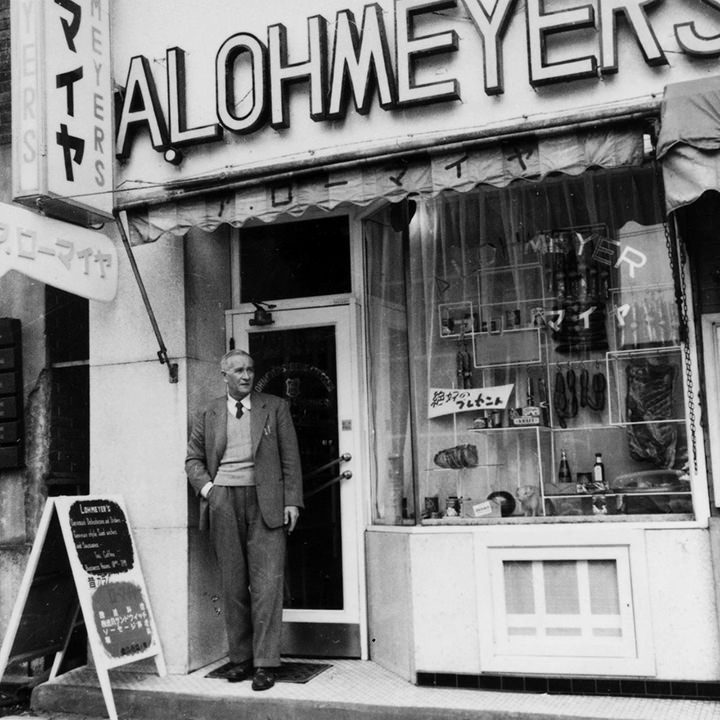

私は以前、この渓流斎ブログで「スパイ・ゾルゲも歩いていた銀座=ドイツ料理店『ケテル』と『ローマイヤ』」(2021年3月19日)を書いたことがあり、大変好評で、コメントまで頂いたことがありました。

こんな感じで、マシューズ著「ゾルゲ伝」に出てくる東京・銀座の飲食店を探索しようかと思いましたら、残念ながら、90年もの歳月が経てば、もう跡形も痕跡すら残っていません。著者によると、1934年当時、銀座界隈には2000軒以上のバーがあったといいますが、ゾルゲの行きつけの飲食店等として、例えば、こんな店が出てきます。

1、銀座のドイツ料理店「ローマイヤ」、ヘルムート・カイテル(ケテル?)が経営するドイツビアホール兼バー「ラインゴールド」

2、銀座のバー「こうもり」

3、1934年創業の「銀座ライオン」(今も当時の建物のままあります!ゾルゲはもっとこじんまりとした本格的なバーの方を好んだとか)

4、有楽町の「ジャーマン・ベーカリー」

5、ゾルゲとヴーケリッチが定期的に会うことになった銀座のレストラン「フロリダ・キッチン」

6、最新のタンゴが演奏された「フロリダ・ダンスホール」や「シルバー・スリッパー」

7、無線技師マックス・クラウゼンと待ち合わせをした数寄屋橋のバー「ブルーリボン」

最初の1番の「ローマイヤ」と「ケテル」については、先述した「スパイ・ゾルゲも歩いていた銀座=ドイツ料理店『ケテル』と『ローマイヤ』」(2021年3月19日)で取り上げていますので、御面倒でもこちらをご参照ください。「ラインゴールド」は、ゾルゲの最愛の日本人伴侶、石井(三宅)花子が、「アグネス」の名前でバイエルン風の衣装を着てホステスとして働いていたドイツビアホールで、マシューズ著「ゾルゲ伝」によると、経営者はドイツ人のヘルムート・「パパ」・カイテル(中国のドイツ植民地青島出身で、第一次大戦で日本軍の捕虜となり、日本人女性と結婚し、1924年に「ラインゴールド」を開業)です。カイテルとは恐らく、ケテルと同一人物で、彼はドイツ料理店「ケテル」とドイツバー「ラインゴールド」の2軒を経営していたと思われます。「ラインゴールド」の場所は西銀座5丁目となっているので、銀座5丁目5の「ケテル」とは少しだけ離れています。「ケテル」は、駐日ドイツ大使オットーと食事、「ローマイヤ」は、独大使館海軍アタッシェ、ヴェネッカーらと食事に、「ラインゴールド」は石井花子らを目当てに個人的に通ったと思われます。

2番目のバー「こうもり」に関しては、そこでウエイトレスとして働いていたケイコがゾルゲに恋をし、それを知らないゾルゲは美しい欧州人女性を店に連れて来たことから、ケイコは絶望して自殺を決意をするも、ドイツ人の経営者に止められた逸話も残っています。

もっと詳しい情報がないものか、とネットで検索していたら、世の中にはマニアの方がいるもので、「スパイ・ゾルゲが愛したカクテル」というタイトルで、洋酒評論家の石倉一雄さんという方が2011年11月から翌月にかけて、8回に渡って連載されている記事を発見しました。ゾルゲがどんな酒を呑んでいたのか「推測」する話が中心ですが、当然ながら通ったバーについての記述もあります。

「こうもり」については、ドイツ語で「フレーデルマウス」と呼ばれ、隠れ家的バーで、無線技士クラウゼンと毎週落ち合う店を、7番の「ブルーリボン」からこの「フレーデルマウス」に変更したといいます。石倉一雄氏はとてつもない人で、この「フレーデルマウス」(ふくろう)に関しては、織田一麿のリトグラフ作品に「画集銀座第一輯/酒場フレーデルマウス」(1928年)という作品があり、東京国立近代美術館で見られると紹介しています。あのホステスのケイコさんの命を救った経営者はドイツ人のボルクと書いています。凄い人ですね。

7番の数寄屋橋の「ブルーリボン」については、石倉氏は、日本バーテンダー協会の会誌「ドリンクス」の落合芳明編集次長の「『ブルーリボン』には一瓶30銭のビールを頼めば無料で食べられるサンドイッチがあった」という証言から「当時の一流バーの一軒だったと推すことができる」と書いております。

また、6番の「シルバー・スリッパー」は、「外国特派員が頻繁に訪れていた」と書いていましたが、何処にあったかについては書かれていませんでした。

話は前後しますが、ゾルゲとヴーケリッチが会っていた5番のレストラン「フロリダ・キッチン」は、これまたネット検索すると、銀座8丁目5の輸入洋品店「オサダ」(今もあります!)の隣りにあったようです。

調査研究に長けた石倉氏は、モスクワからゾルゲに送られて来た諜報活動費は、今のお金に換算すると月額300万円だったことを明らかにしています。まあ、それだけあれば、銀座の高級バーを豪遊できるわけですね。

いずれにせよ、1~7番に挙げたゾルゲが愛した銀座の飲食店の場所は、一部を除き、はっきり確定できません。もし御存知の方がいらっしゃれば情報提供して頂くと大変有難いです。小生が早速、現地(跡地)に足を運んで写真を撮って来ます。

このように(笑)。