11月2日(土)は、「山歩き同好会」の皆様のお導きで、栃木県佐野市にある唐沢山城に行って来ました。晴天に恵まれて、美味しい空気をいっぱい吸ってきました。

JR宇都宮線の久喜駅から東武伊勢崎線に乗り換えて館林駅へ。そこで東武佐野線に乗り換えて、集合場所の田沼駅に到着。そこから自然歩道「松風のみち」を通って山頂を目指すというまさに急勾配の山登りコース。中世の城ですから仕方ありませんね。

最初から文句を言うようですが、城址を管理し、コースを整備するのは佐野市の教育委員会か、観光課なのか分かりませんが、散策者向けの道標が少なくて大変、不親切でした。

道筋がサッパリ分からないのです。

歩道や階段はきちんと整備されてはいるのですが、立て看板は「ハイキングコース」だの「初心者コース」だのほぼどうでも良いような案内ばかり。肝腎要の「唐沢山城本丸まで0.9キロ」とか「⇨堀米駅方面 あと2.5キロ」といった看板がサッパリ見当たらず、ハイカーにとっては基本的で、しかも重要な情報が把握できないのです。

佐野市が大々的に宣伝していていた最近発掘した「隼人屋敷」も随分探しましたが、結局、何処にあるのか分からず仕舞いで、時間を無駄にしただけでした。

リーダーさんも、2万5000分の1の地図と方位磁石を睨めっこして、道に迷わないようにするのが大変な様子でした。

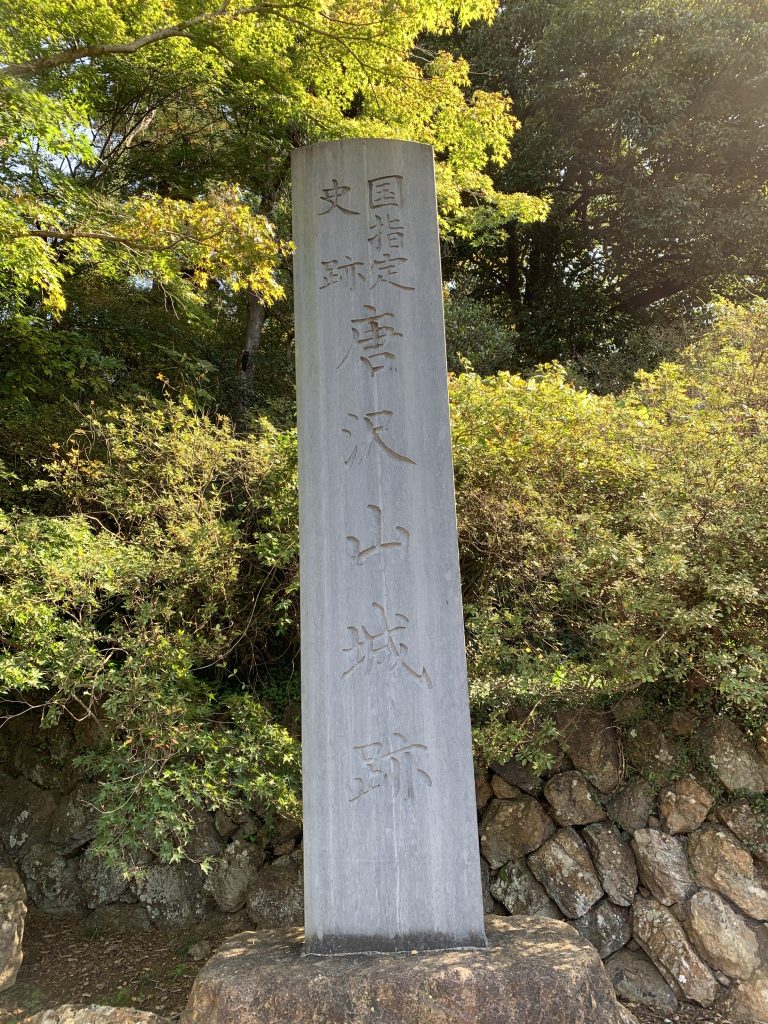

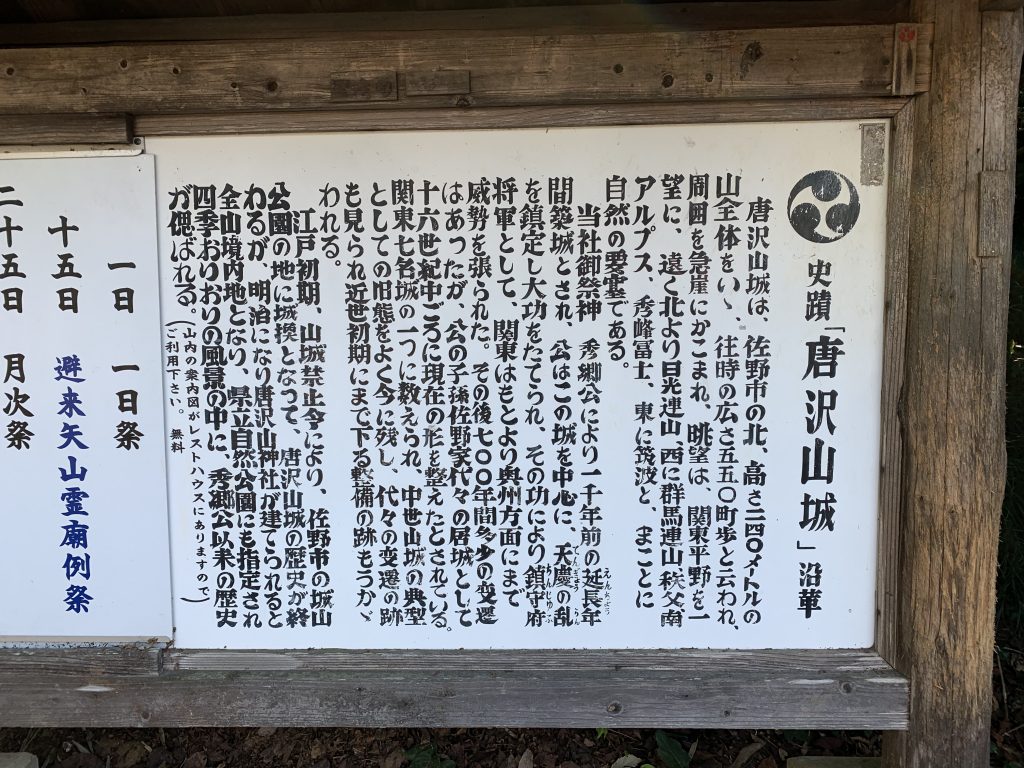

史蹟「唐沢山城」は、高さ240メートルの山頂にあると書かれていますが、下界から登ると、狭くて急坂の獣道(けものみち)を踏み分け、踏み分けてやっと辿りつく感じで、数字以上にきついものがありました。

こんな山道を登山することなく、車で、かつて蔵屋敷があり、現在はレストハウスのある駐車場まで簡単に来られるので、車の人はこのキツさは分からないでしょうが。

人間ですから、生きていくには「水」が欠かせません。でも、唐沢山城は、大いに水に恵まれておりました。この「大炊の井」では、現在でもこんこんと水が湧き出てくる、とあり、今は鯉が優雅に泳いでおりました。

伝説では、唐沢山城は、平将門の乱を鎮圧、平定(940年)した藤原秀郷(藤原北家魚名の子孫か)が平安中期に建てたと言われていますが、確かな文献はなく、平安時代の末に佐野庄を統治した佐野氏が築いたというのが定説です。

1454年の享徳の乱では、古河公方足利氏と関東管領上杉氏との対立で、ここ唐沢山城も、戦乱に巻き込まれたようです。

戦国時代は、北からは越後の上杉謙信、南からは小田原の北条氏が攻めてきて、度々、どちらかの支配下に入りました。

大炊の井の近くにある「避来矢権現(ひらいしごんげん)」は、文字通り、飛んで来る矢を避けることができるよう神さまを祀っています。

西の城と帯曲輪(おびぐるわ=使者の間)の間にある「四つ目堀」には、案内板にあるように、橋が架かっていましたが、いざ、合戦となると橋は引き払うことができるようにしていました。

三の丸では、賓客の応接間があったようですね。

二の丸にある神楽殿。いつ頃の復元か分かりませんが、ここで、神楽が踊られたということなのでしょう。

二の丸跡です。奥御殿直番の詰所があったということです。

やっと、本丸が見えてきました。

天正13年(1585年)に、佐野宗綱が討死すると、北条氏忠が婿入りして唐沢山城主となります。が、 天正18年(1590年)、 小田原合戦で北条氏が滅亡すると、秀吉と親交があり、宗綱の叔父とされる天徳寺宝衍(ほうえん)が城を奪還して、佐野房綱として佐野家に復帰します。

文禄元年(1592年)、佐野房綱は、秀吉の家臣富田知信の子息信種を養子として城主に迎え、信種は、秀吉から「吉」の一文字を授かって、信吉と改名します。

上の写真のような見事な本丸の高石垣は、この佐野信吉の時代に築かれたと言われています。

見応えあります。

高石垣の高さは8メートルを超え、唐沢山城は、豊臣方として、対徳川軍との最前線となります。

しかし、佐野信吉は、秀吉の死後、家康に従い、関ケ原の戦いの後の慶長7年(1602年)に、下界の現在、佐野市街にある佐野城に移城し、唐沢山城は廃城となります。(慶長5年、もしくは12年移城もあり)

その佐野城も慶長19年(1614年)、佐野信吉が所領没収処分となり、信州松本の小笠原秀政の下へお預けの身となり、廃城となってしまいます。

唐沢山はその後、彦根藩や幕府直轄地などの御留山(おとめやま)として管理され、手つかずの自然が残されます。

明治16年(1883年)には、藤原秀郷を祀る唐沢山神社が創建されます。

唐沢山城は、山城ですから晴れた日の展望は抜群です。さいたま新都心や東京・新宿の高層ビルもオペラグラスがあればはっきり見えます。

上の写真は、上杉謙信軍を悩ましたと言われる鏡岩からの展望です。蛇のようにくねって見える白い線は、秋山川で、先日の台風19号で氾濫し、佐野市街に被害をもたらしました。地元の人は「川が切れた」と言ってました。

以上、山城散策を終えて、帰りの堀米駅まで、通りが激しい県道横の歩道をテクテク歩きましたが、これまた案内板がほとんどなく、駅まで辿り着くのに苦労しました。

東武佐野線田沼駅も堀米駅も、誰もいない無人駅で、1時間に1本か2本ぐらいしか通ってません。地元の人たちはほとんど車なのでしょう。駅のベンチで待っていた地元のおばちゃんが話しかけてきて「あんりま、わざわざ遠くから唐沢山城まで来やんしたか。あたしなんか、1回行ったっきり。佐野厄除け大師も宣伝しているから、遠くから多くの人がみえるけど、地元の人間はほとんど行きませんよ」と言うので、佐野の人たちは、あまり郷土愛がないなあ、と疑ってしまいました(笑)。

唐沢山城址は、「国指定史跡」として認定されていますから、感動しまっせ。皆さまにもお薦めです。機会があれば、どうぞ。そう言えば、レストハウスで、デカい音でカラオケをやっていたと思ったら、近くで見たら、サックスの生演奏で、セミプロの歌手が昭和のムード歌謡を唄ってました。石原裕次郎の映画を思わせる場末のキャバレーの世界でした(笑)。

私は、今度は、この近くの佐野城址や、徳川四天王の一人榊原康政が初代藩主を務めた舘林城址にいつか行ってみたいと思っております。

それでは、また。