最近、どうゆうわけか、「歴史修正主義」的な著書に巡り合っております。

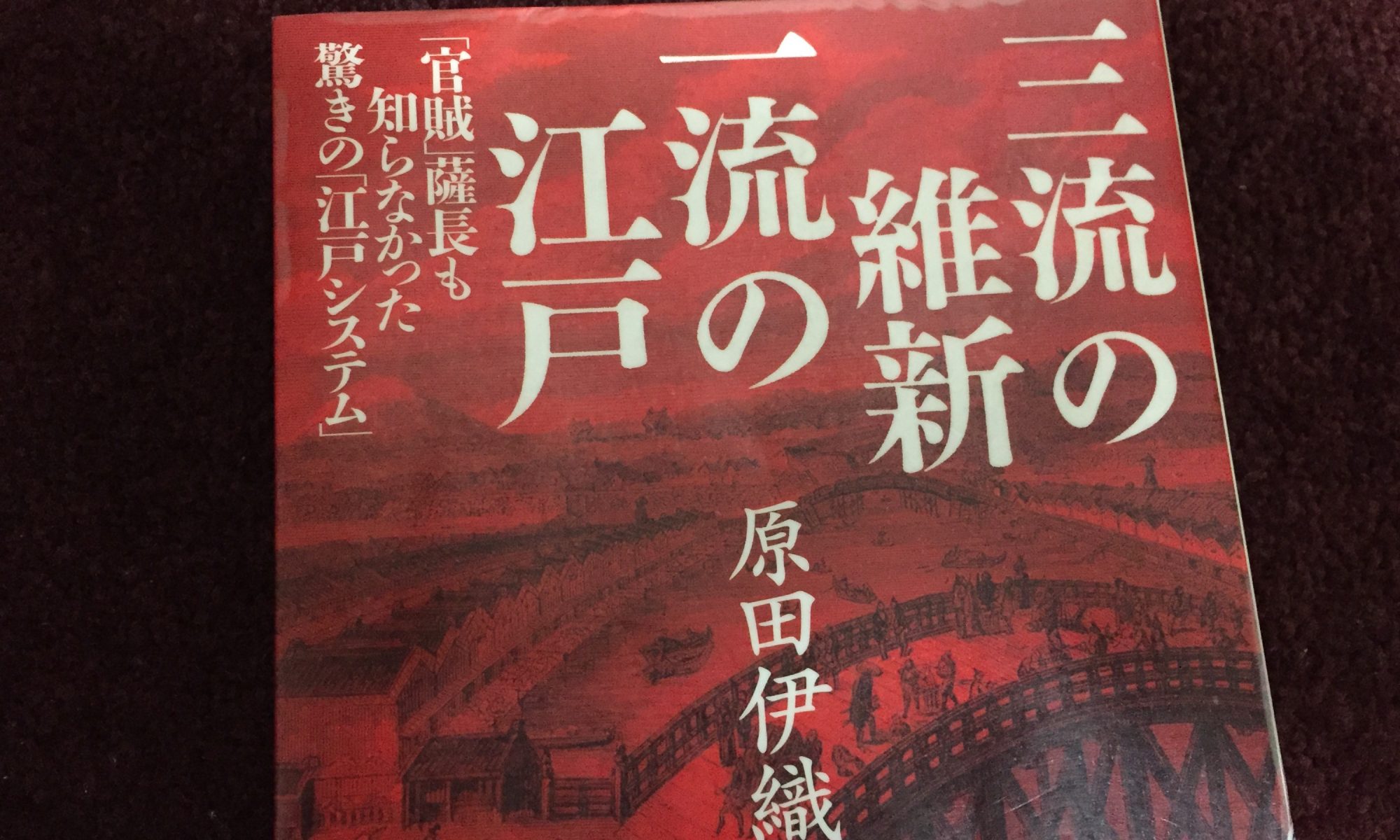

先日読了した原田伊織著「三流の維新 一流の江戸 『官賊』薩長も知らなかった驚きの『江戸システム』」(ダイヤモンド社・2016年12月8日初版)もそうでした。かなりの「修正主義」が入っておりました。

◇維新の英傑は本当に英雄だったのか?

来年は「明治維新150年」で、NHKの大河ドラマ「西郷どん」が始まるというタイムリーな時期ですが、著者は、維新の英傑と言われた西郷吉之助(隆盛)も大久保一蔵(利通)も桂小五郎(木戸孝允)も、伊藤俊輔(博文)も山縣狂介(有朋)も井上聞多(馨)もコテンパンに批判し、斬りまくります。

残念ながら、あら捜しをすると、「伊達正宗」と誤記したり、「記紀が史実としたら、神武天皇以下、日本開闢初期の天皇は、二百歳、三百歳という長寿の天皇が何人も存在したことになる」などと事実誤認したりしており、同書の質と信頼性を損なってしまう恐れがありますが、本書で展開された著者の主張するある部分は、私も納得し、賛成したいと思っております。

(伊達正宗は、⇒伊達政宗。初代神武天皇は127歳、最長は第十二代景行天皇の147歳で、200歳以上はおりません。この神話の世界の天皇は当時、二毛作で1年に2回年を重ねて勘定していたという説があり、127歳と言っても63.5歳となる、と唱える識者もいる)

◇司馬史観を乗り越えて

われわれは、いわゆる「司馬史観」と呼ばれる作家司馬遼太郎が書いた小説を、フィクションなのに、歴史的事実として捉え過ぎているのではないか、と著者は主張します。例えば、幕末史最大のヒーローである坂本竜馬については、こんなことを書きます。

「我が国最初の株式会社といえば、坂本竜馬の『亀山社中』という全く根拠のない俗説が根深く生きているが、典型的な”死の商人”として幕末日本の殺し合いを演出したグラバー商会の単なる下請けとして薩摩と長州の間を、密輸入した武器を中心とした物品を運んでいただけの亀山社中の実態については、拙著『大西郷という虚像』で述べた通りである」(76ページ)と、司馬先生が怒るほど竜馬をコテンパンに虚仮おろします。

著者によると、築地ホテルの建設や兵庫商会設立など日本で最初の株式会社のシステムを導入したのは、幕僚の小栗上野介忠順(ただまさ)だったといいます。幕末の小説の中では無能扱いされている徳川幕府の官僚の中には、他に岩瀬忠震(ただなり)、川路聖謨(としあきら)ら「一流の」人間が綺羅星の如くいたというのが著者のスタンスです。

◇維新の英傑はテロリストだった!

一方の、明治新政府によって書かれた歴史で「英傑」になっている西郷や大久保や桂や岩倉具視らは、徳川慶喜が「大政奉還」をして、朝廷に恭順の態度を示したにも関わらず、テロで社会に混乱を巻き起こして、暴力革命で政権を奪取した「三流の」テロリストだったと断罪するのです。特に、西郷は「赤報隊」(隊長の相楽総三は、後に「偽官軍」として処刑される)というテロ組織を動かして、江戸市中を攪乱し、幕府を挑発したことになっていますが、来年の大河ドラマは、英雄物語なので、そこまで触れることはないでしょうね。

まあ、この本を読むと、我々が学生時代に習った「江戸時代=封建的=因襲的身分社会=悪」「明治維新=英雄=正義=善」という図式がまるっきり崩れ去ってしまうのです。

【追記】

・江戸時代、世界に先駆けて、幕府は定期的に人口調査をしており、享保6年(1721年)の総人口は3100万人。幕末の総人口は3200万人とほとんど変わっていない。(飢饉や疫病なども影響か)(184ページなど)

・寛政4年(1992年)、長州藩の総人口は約47万7000人、会津藩の総人口は、その4分の1の約11万8000人だった。(191ページなど)(幕末もそれだけの差があって、両者は戦ったのだ)

・16世紀の安土桃山、戦国時代、戦場で略奪された人間は、東南アジアに人身売買された。その数は10万人を超えるという。彼らを東南アジアに運んだのは主にポルトガルの黒船だった。初期の頃は、イエズス会が神の名をかたり、奴隷売買に加担したことが判明している。この事実が、日本人に、時の日本の政権に、ポルトガル人=切支丹の恐ろしさを焼き付けることになった。(227ページなど)

・薩摩長州は、徳川政権を倒すために、天皇を道具として利用したに過ぎない。(95ページ)

・明治政府が行った廃仏棄釈は、醜い仏教文化の殲滅運動で、奈良興福寺では、2000体以上の仏像が破壊されたり、焼かれたりしたことが分かっている。五重塔は25円(一説には10円)で薪にするために売りに出された。我が国四大寺の一つと言われた内山永久寺は、徹底的に破壊され尽くし、今やその痕跡すら見られない。姿を残していないのだ。(96ページ)

京都・西陣「千本釈迦堂」の大根炊き 1000円©️Kyorakusakio

京都・西陣「千本釈迦堂」の大根炊き 1000円©️Kyorakusakio