昨日23日(月)は、ついに日本新記録が樹立されましたね。埼玉県熊谷市で気温41.1度と、従来の記録を5年ぶりに更新しました。

そんな、もう脳みそが溶けちゃいそうな猛暑の最中、夏用ながらしっかり上下のスーツを着てネクタイを締めた集団が、東京・日比谷の帝国ホテルに参集しました。

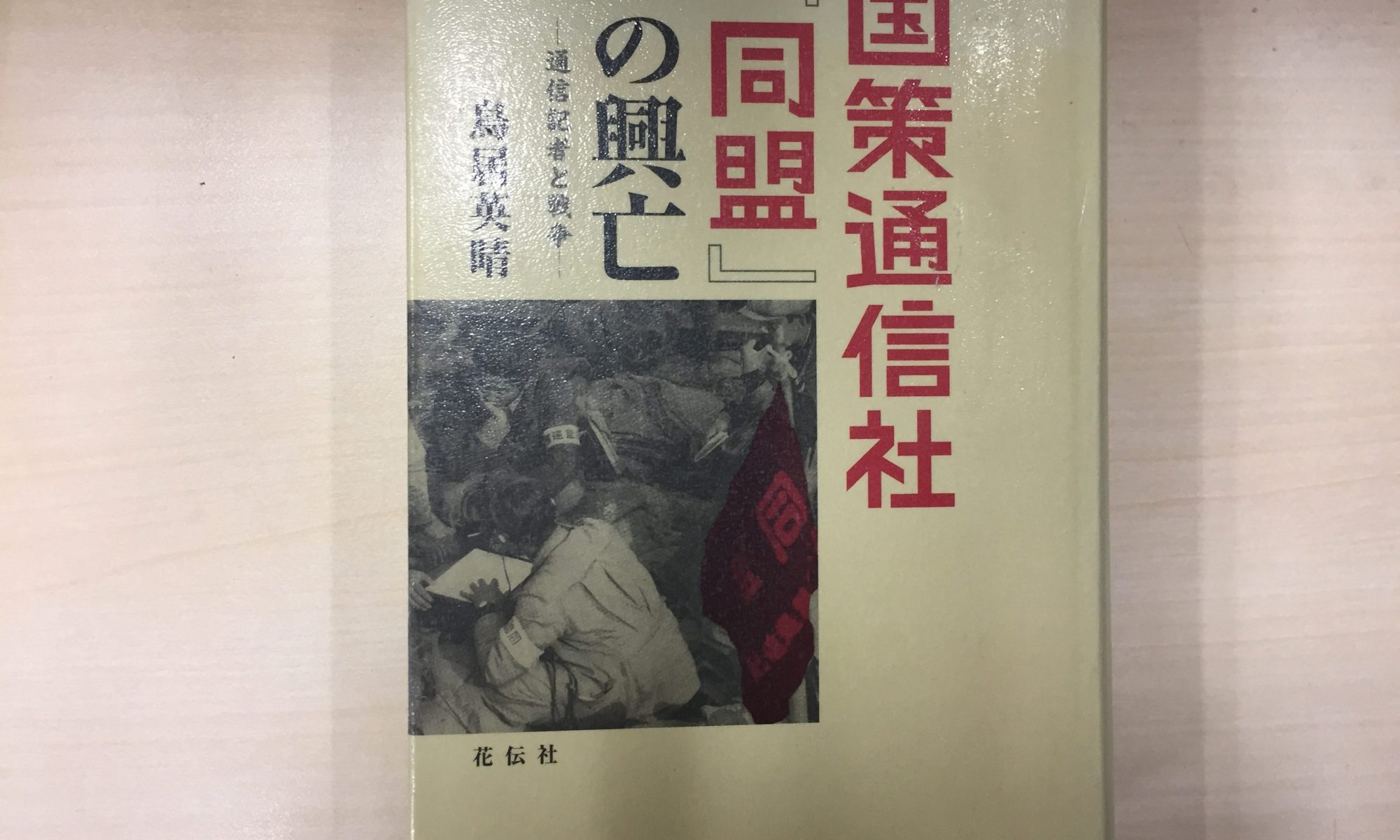

今年4月に87歳で亡くなった、ベストセラー小説「信長の棺」(日本経済新聞出版)などで知られる作家加藤廣さんの「お別れの会」が行われたのです。小生も末席を汚しました。

主催者発表で70人の方が列席しました。

私は少し遅れて参加しましたが、加藤さんの交友の広さから次々と友人知人後輩や編集者らがスピーチして、参加した人同士と歓談する暇もなく、せっかく用意された帝国ホテルの高級料理や飲み物を飲食する暇がほとんどなく、少し勿体ない気がしました。

加藤廣さんは、私も参加していた「おつな寿司セミナー」(2014年9月13日解散)の仲間でした。

加藤さんが2005年、75歳の高齢で歴史小説家として鮮烈なデビューをできたのは、勿論、彼の文才によるところではありますが、「おつな」抜きでは実現できなかったことでしょう。まず、おつなの主宰者だったGさんが、メンバーだった日経文芸記者のUさんに取り次ぎ、Uさんは、元講談社の豪腕編集者K氏を加藤さんに紹介し、段ボール箱にぎっしり詰まった1000枚の原稿を少し縮めて、タイトルも変えて、デビュー作が生まれたのでした。

幸運だったのは、当時首相だった小泉純一郎氏が、「信長の棺」を絶賛しているという記事が朝日新聞に掲載され、これで一気に火が付いて、増刷が続きました。

「おつな」では25年以上のお付き合いでしたから、何十回もお会いしてましたが、「大作家」になられてからは、改めて私も何度か、インタビューをさせて頂きました。「信長の棺」から「秀吉の枷」「明智左馬助の恋」に至る「本能寺三部作」、週刊新潮に連載された時から読んでいた「謎手本忠臣蔵」といった歴史小説のほか、「信長軍団に学ぶ処世の法則」や「黄金の日本史」などの実用書まで次々と著作を発表し、ご高齢ながらそのバイタリティーはどこからやってくるのか、不思議なほどでした。

加藤さんは、新聞連載にしろ、週刊誌連載にしろ、連載前からほぼ完成していて締め切りの何日も前から原稿を渡していたそうです。とても、律儀な人でした。そして、自分にはとても厳しい苦労人でした。

おこぼれにも預かりました。東京・銀座の高級おでん「やす幸」や京都の先斗町の高級クラブ(名前は失念。京大の著名教授が出入りしていた会員制)などでご馳走になったりしました。

加藤さんはデビューして13年、気力を振り絞って駆け抜けました。以前は月に一度ぐらいお会いしていたので、何か、また、ふと再会するような錯覚に陥りましたが、遺影を見て、もうお会いできないと分かり、本当に寂しくなりました。

加藤さんは、少年時代からの夢だった小説家を75歳で実現したわけですが、後輩には素晴らしいお手本と生き様(という言葉は、あまり好きではありませんが)を見せてくれたと思っています。

加藤廣さんのご冥福をお祈り申し上げます。