龍口寺の五重塔

ブログ、ちょっとご無沙汰してしまいましたが、巷では4連休(敬老の日、秋分の日)の真っ最中です。

コロナ禍とはいえ、こんなチャンスを逃して家に閉じこもっているのも何なんで、以前から計画していた鎌倉の日蓮宗寺院巡りを決行してきました。

平安末期から鎌倉時代にかけてのこの時期は、日本史の中で最も瞠目すべき時代かもしれません。浄土宗、浄土真宗、時宗、臨済宗、曹洞宗、日蓮宗と次々と鎌倉仏教と呼ばれる新宗教が生まれたからです。

時代は公家社会から武家社会に移り変わり、戦乱と飢饉と疫病が流行り、社会的に不安定な時代で、多くの民衆が救いを求めたからに他ならないことでしょう。

古都・鎌倉にはこれら鎌倉仏教の寺院がいまだに多く残っているのでお参りするのに最適です。

本覚寺 本堂 今回は取り敢えず、日蓮宗の寺院に絞ってみました。JR鎌倉駅からほど近い所に主要寺院が集中していて参拝しやすいからです。

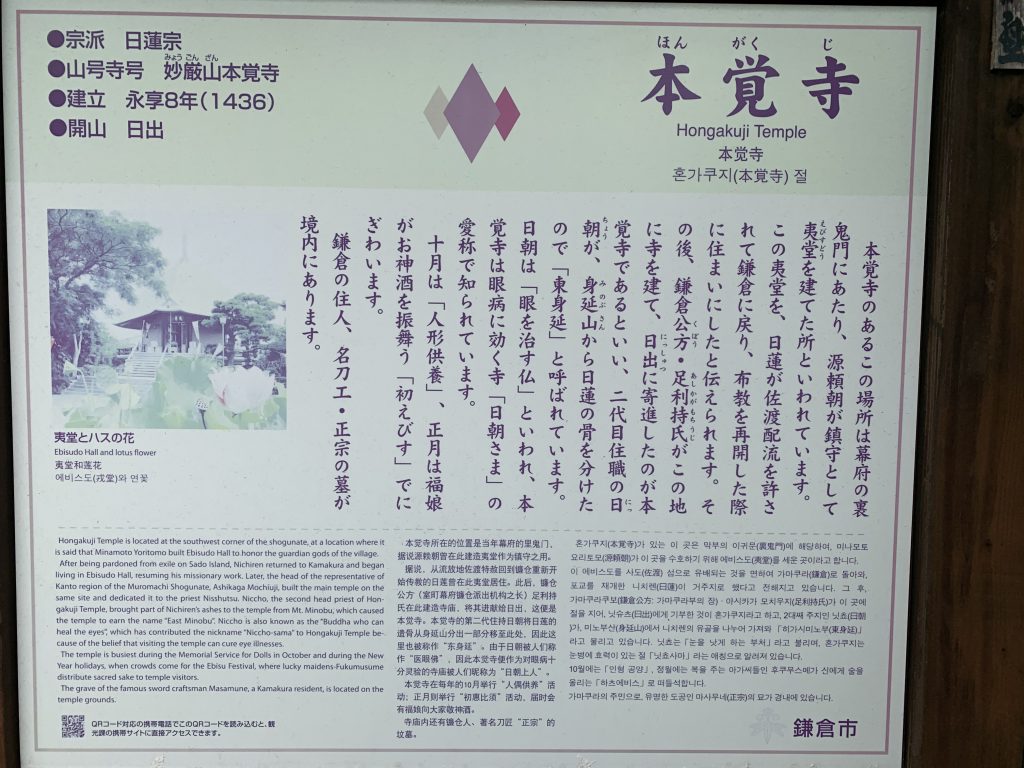

まずは、永享8年(1436年)に創建された本覚寺です。鎌倉駅東口を出て若宮大路を渡り、郵便局の細い道を進むとすぐ到達します。駅から5分ぐらいでしょうか。

本覚寺については、上の写真の看板の説明にある通りです。拝観は志衲。

本覚寺 上の説明文にある通り、二代目住職日朝上人が、甲斐の身延山から日蓮聖人の遺骨をこの地に納めたことから「東身延」とも呼ばれています。

本覚寺 本覚寺は、もともと源頼朝が戎神を祀った戎堂でした。

上の写真の八角形の建物は近年復興したものですが、配流先の佐渡から戻った日蓮がこの戎堂に滞在していたといわれています。

日蓮上人辻説法跡 次に向かったのが「日蓮上人辻説法跡」です。本覚寺から、車がクラクションを鳴らしてくる小町大路を北進して、迷わなければ歩いて3分ほどで行けます。

現在の鎌倉は、道が狭く車が多いという、人に優しくない、あまり「いけ好かない」所になってしまいましたが、当時は車なんかないので、この程度の道幅でも十分機能していたことでしょう。

そして、この辻説法跡は、市内でも最も人通りが多い繁華街の一つだったはずです。安房から出てきた日蓮がここで辻説法を始めたと、上の看板に書かれていますが、石碑などがある場所は鉄の柵で囲まれて入れないようになっていました。信徒にとって、ここは「聖地」だからという理由です。

念じれば、日蓮聖人が辻説法している姿が浮かび上がってきそうな歴史的スポットでした。(と思ったら、日蓮は辻説法などしなかった、という説もあるようです。何だかよく分かりません)

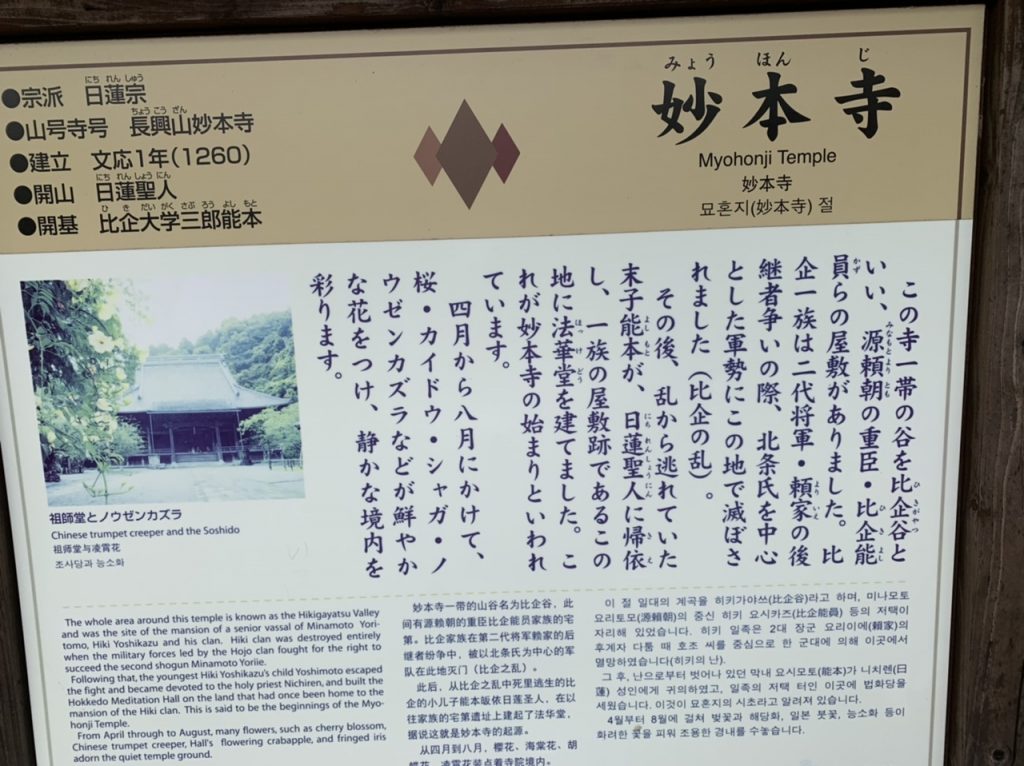

妙本寺 次に向かったのが「妙本寺」です。迷わなければ、辻説法跡から歩いて7~8分で行けます。拝観志衲。

妙本寺の縁起については、上の説明文に書いてある通りですが、もともとは、頼朝の重臣・比企一族の屋敷跡でした。

源頼朝が成立させた鎌倉幕府は、関東の御家人、つまり坂東武者によって支えられました。現在、埼玉県比企郡として名前を残す比企能員(ひき・よしかず)を始めとする比企一族も、有力御家人の一つでした。その当時の御家人の勢力がどれくらい大きかったのか、この妙本寺、実は比企一族の屋敷跡の広大な敷地を訪れて初めて分かりました。やはり、現地を見なければ分かりませんね。あまりにもの広さに圧倒されました。

妙本寺 しかし、比企一族は北条氏によって滅ぼされました。乱から逃れ、辛うじて生き残った末子の比企能本(ひき・よしもと)が日蓮聖人と出会い、屋敷を献上して1260年に法華堂を創建したのが、この妙本寺の始まりだと言われています。

妙本寺 祖師堂 鎌倉の有力御家人を調べてみると、北条氏などによって滅ぼされたのは、比企能員(ひき・よしかず)だけではないんですね。石橋山の戦いで頼朝の危機を救った梶原景時も、奥州合戦で活躍した畠山重忠も、侍所初代別当だった和田義盛も、評定衆の三浦泰村も安達泰盛も、ほとんどやられて、生き残ったのは足利氏ぐらいじゃないかと思わせるぐらいです。

「いざ、鎌倉」と何かあれば駆け付けた坂東武者のイメージが強った鎌倉時代でしたが、北条執権の全盛時代は、ほとんど関東武士は淘汰されてしまっていたんですね。

常栄寺 (ぼたもち寺) 次に向かったのが、「常栄寺」、別名「ぼたもち寺」と呼ばれています。拝観志衲。

日蓮は、法華経を広めるために、「真言亡国(しんごんぼうこく)、禅天魔(ぜんてんま)、念仏無間(ねんぶつむけん)、律国賊(りつこくぞく)」と他の宗派を激しく断罪し、災害や疫病の蔓延などに無策な幕府も批判したことなどから、刑に処されることになります。市中引き回しされた上、刑場の瀧の口へ向かう途中で、一人の老婆が日蓮に胡麻入りのぼた餅を捧げたことから、この寺が創建されたという言い伝えがあります。

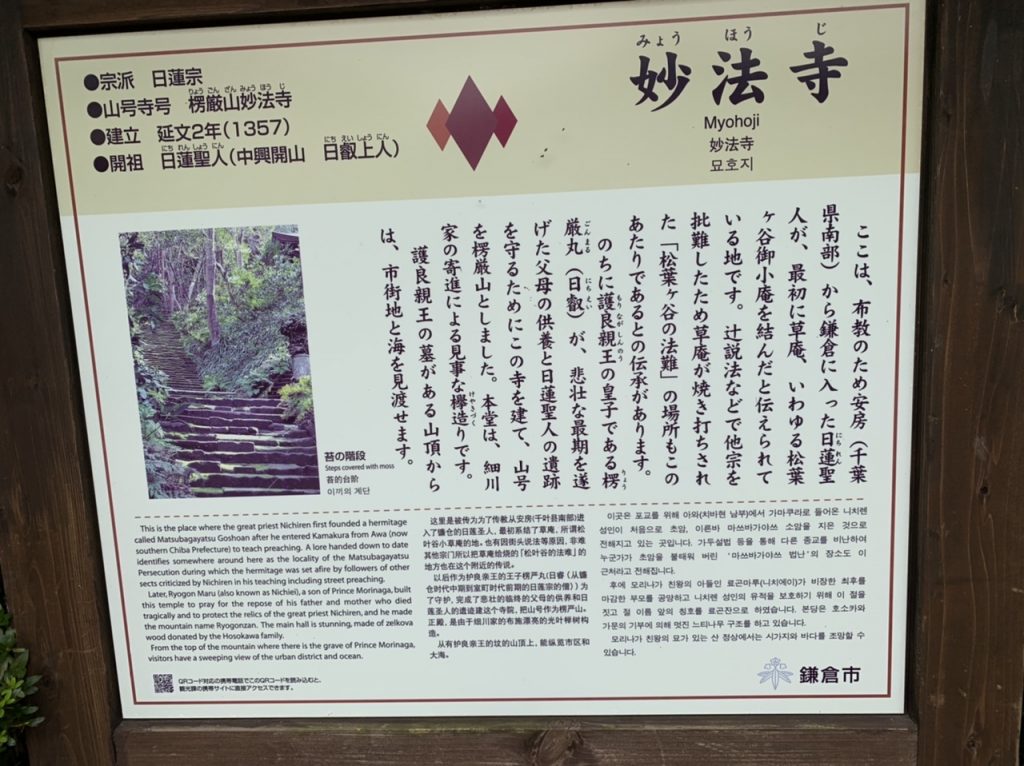

妙法寺 総門 次に向かったのが妙法寺です。

常栄寺から八雲神社を通ると、車の往来の激しい通りに出て、迷わなければ10分ほどで着きます。

妙法寺 本堂 妙法寺は、鎌倉の寺院を訪れるとしたら、最もお薦めしたい寺院の一つでした。拝観料300円。土日、祝日のみ開門のようですので要注意。

妙法寺は、上の説明文にある通り、日蓮聖人が安房から鎌倉に入り、最初に草庵を結んだ由緒のある寺院で、信徒には欠かせない聖地でした。

妙法寺 苔石段 境内は奥行きがあって、意外にも広く、上の写真のように、有名な苔の石段があり、息を切らして登って行かなければなりません。

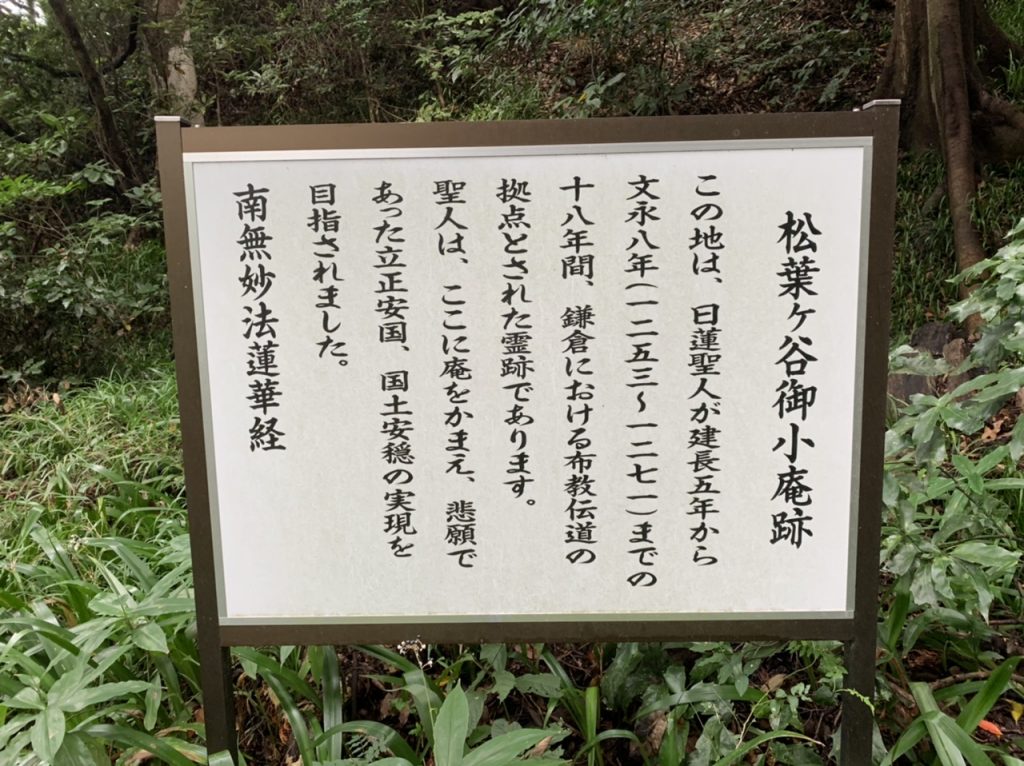

妙法寺 石段を登った中腹に、このような「松葉ケ谷御小庵跡」があります。登るだけで、結構、修行になります。

当時は、飲み水や食べ物はどうしていたのだろう、と思いを馳せました。

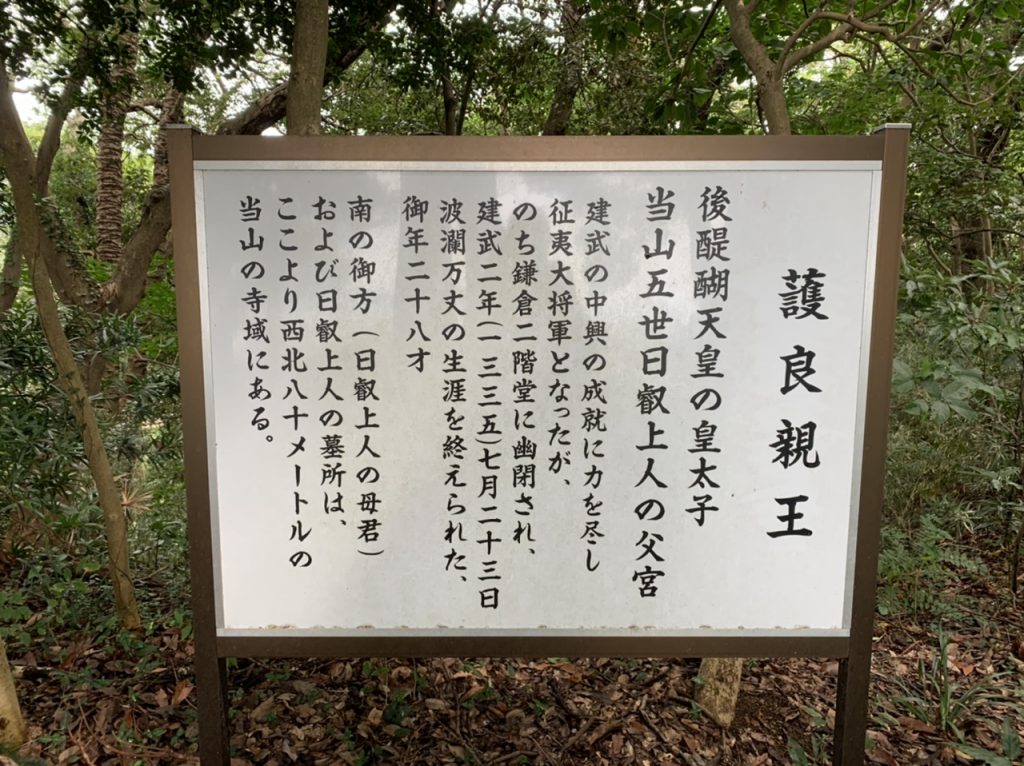

妙法寺 このまま下に降りようとしましたが、この「松葉ケ谷御小庵跡」の上に護良(もりなが)親王のお墓があるというので、お参りしなければなりません。また、息を切らせて急こう配の石段を登って辿り着きました。

妙法寺は、後醍醐天皇の皇太子、護良親王の菩提を弔うために、その子息である日叡上人が中興の祖と言われています。

安国論寺 次に向かったのが、安国論寺です。妙本寺から数分です。拝観料は100円以上となっていました。

ここで、日蓮聖人が、あの有名な「立正安国論」を執筆したと言われています。

コロナ禍の現在、国家だけでなく、世界中の人々の安寧を、ここでもお祈りしました。

長勝寺 次に向かったのが、長勝寺です。安国論寺から横須賀線の踏切を渡って、歩いて5分ほどです。拝観志衲。

長勝寺 本堂 長勝寺も、妙法寺、安国論寺と並び、日蓮聖人が松葉ケ谷で結んだ三大草庵の一つだと言われています。

この地の領主・石井長勝が日蓮聖人に帰依して、日除と名乗り、弘長3年(1263年)に邸内に法華堂を建てたのが始まりだと言われています。

長勝寺 日蓮聖人像 この日蓮聖人像は特に有名なんだそうです。

さて、他にも日蓮宗寺院はたくさんありますが、この長勝寺を最後に鎌倉駅近くの日蓮宗寺院巡りは打ち止めにし、バスで鎌倉駅に戻りました。長勝寺から駅まで歩いても30分か40分ぐらいでしょうけど、少しズルしました(笑)。

小町通り とんかつ「小満ち」 寺院巡りをしている間は、ほとんど人がいないので快適でしたが、鎌倉駅に戻ると驚くほどの人、人、人。ほとんどの人たちは、若宮大路や小町通りを通って、鶴岡八幡宮へ参拝するものと思われます。コロナ禍なのにどうしたことでしょう。4連休なので、アヴェック(死語)も家族連れも繰り出したのです。東京・表参道の竹下通りのような混雑でした。

バスから降りて、私が目指したのは、小町通りにあるとんかつ屋さんの「小満ち」です。川端康成、里見敦、小林秀雄ら鎌倉文士のお気に入りの店だったらしいので、物見遊山気分で行ってみたのです。(そう言えば、鎌倉文士は有名ですが、浦和画家を知らない人が多いですね。関東大震災後に芸術家たちが郊外に移転し、「鎌倉文士に浦和画家」という言葉が流行ったのです)

昼時だったので、店内は混雑していて、しばらく外で待たされました。

注文したのはかつ重(1000円)とグラスビール(400円)で、税込み1540円。とんかつは、今まで食べた中で、一番上品で優しい味でした。実に旨い。いつかまた来た時は、とんかつ定食にチャレンジしようかと思いました。

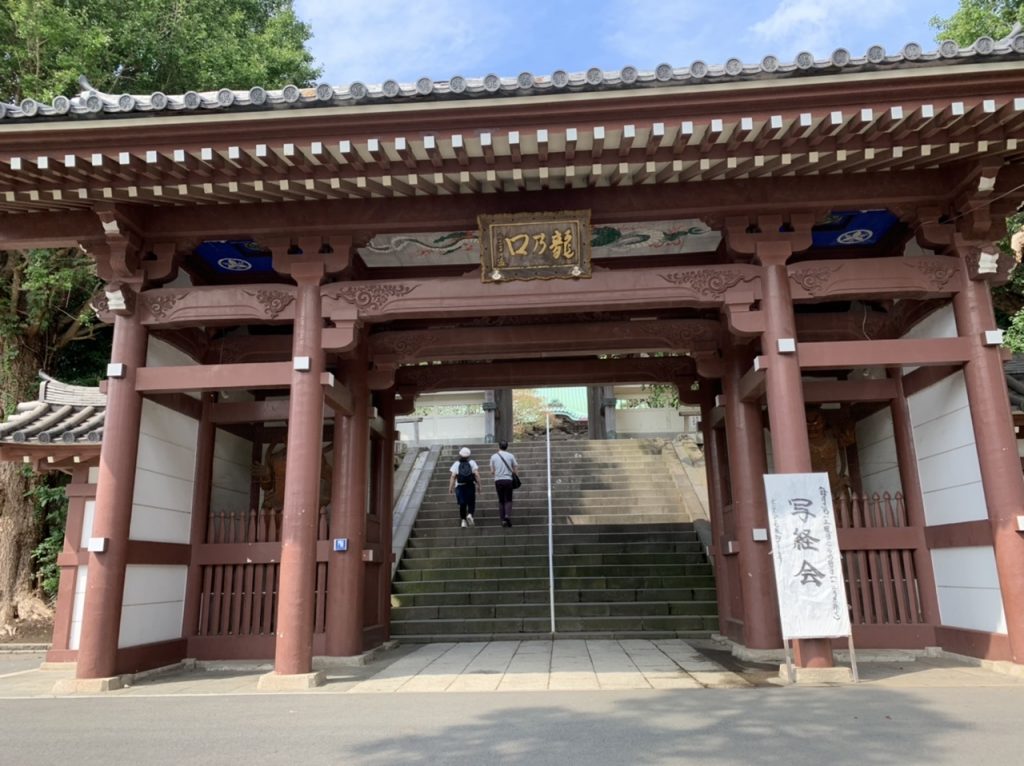

龍口寺 最後に向かったのは、鎌倉時代の処刑場、龍の口です。

鎌倉駅から江ノ電に乗って、江ノ島駅で降りて、数分の所にあります。

龍口寺 鎌倉駅から江ノ島までの江ノ電は、めっちゃくちゃ混んでいました。30分ぐらい掛かったでしょうが、満員で、ずっと、ぎゅうぎゅうといった感じでした。コロナ禍なのに、こんなんで大丈夫なんでしょうか?

龍口寺 処刑場跡に建てられたのが、龍口寺です。拝観志衲。

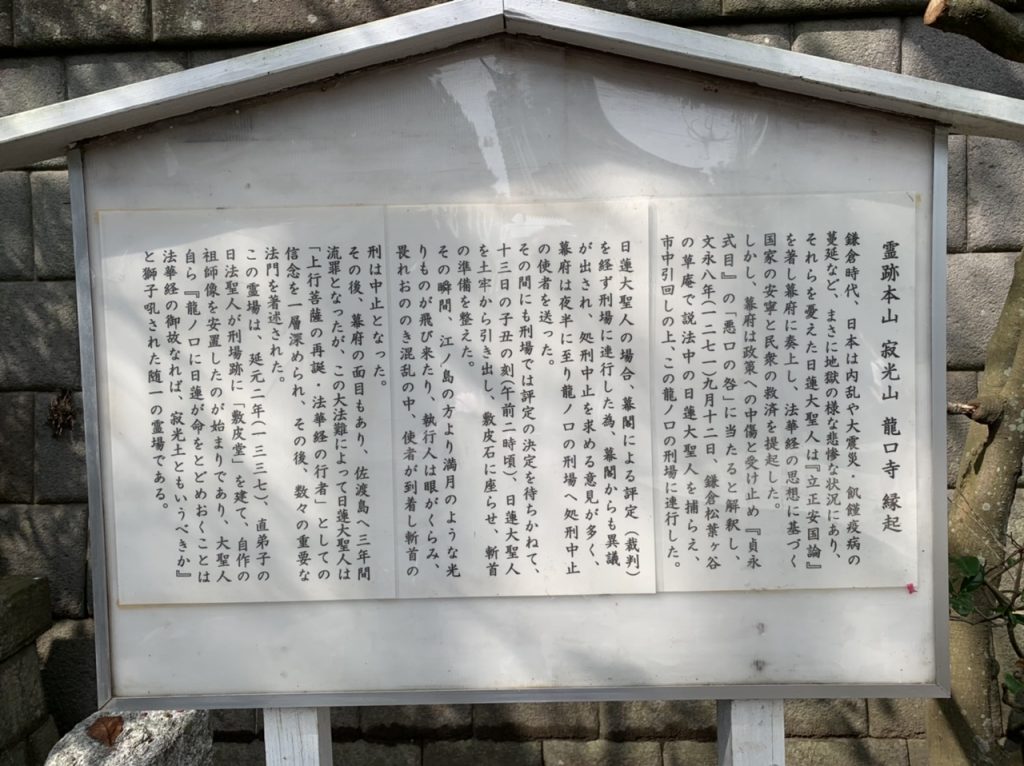

日蓮聖人がここで処刑されようとする寸前、雷鳴が光る奇跡が起こり、聖人の処刑が中止された法難の地ですが、ここに改めて寺院が創建されたのです。

龍口寺 本堂 詳しい龍口寺の縁起については、上の看板の説明文に書かれていますので、ご参照ください。

龍口寺 どういうわけか、龍口寺に建てられた日蓮聖人の像は、他と比べて、柔和で穏やかな感じがします。

処刑されようとした地なのに、何とも不思議です。

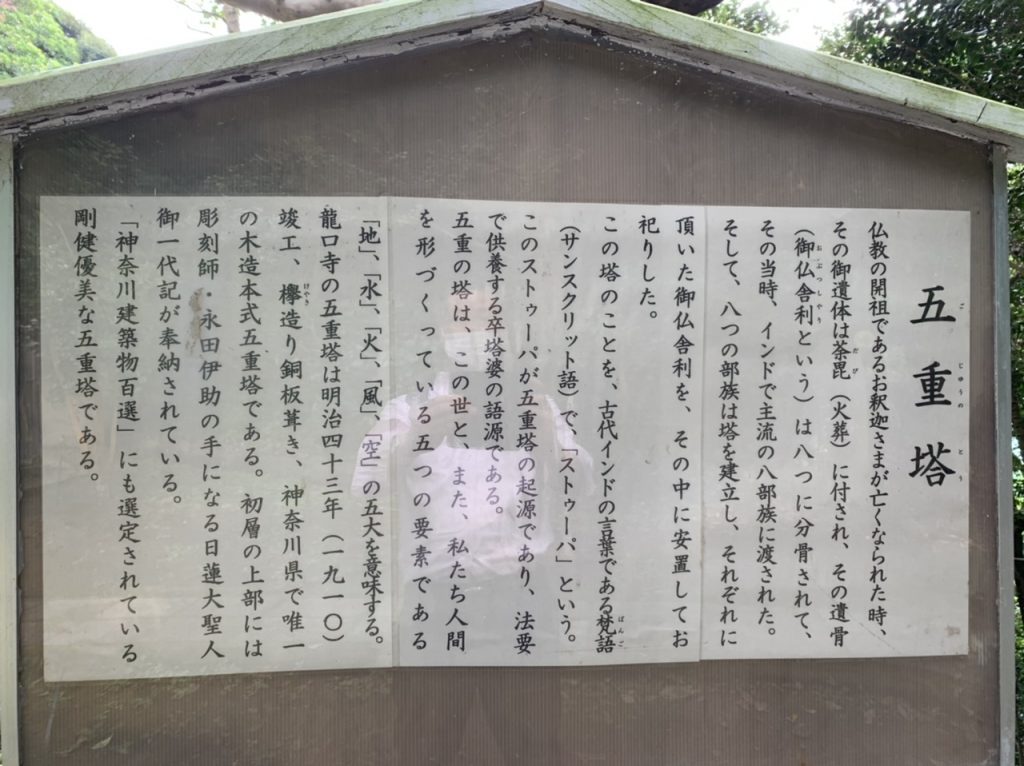

龍口寺 な、何と、龍口寺には五重塔がありました。

上の説明文にある通り、明治末に建てられたようですが、信仰の深さを感じました。

龍口寺 龍口寺 最後に龍口寺境内にある「御霊窟」をお参りしました。

龍の口法難の際、日蓮聖人が囚われて、一晩、この洞窟に幽閉されたといいます。人、ひとりが立ってもいられないほど狭い洞窟で、さぞかし窮屈だったことでしょう。

熱烈な信徒の皆様から怒られるかもしれませんが、ここで歴史上に実在した人間日蓮に出会えたような気がしました。今回は、随分、中身が濃いお参りができました。

帰りは、生まれて初めて、龍口寺から程近い湘南江ノ島駅から湘南モノレールに乗って大船駅まで行って、帰宅しました。江ノ電は混んでいましたが、湘南モノレールは空いていてゆったり座れました。

心配事ばかり多い毎日でしたが、お参りすることで、ほんの少しだけ心が和らぐことができました。

合掌

南無妙法蓮華経

【追記】2023・2・1

比企能本が創建した妙本寺。ここは、あの中原中也が海棠の咲く花を見ながら、小林秀雄に「ボーヨー、ボーヨー」と溜息をついたお寺でした。小林秀雄が「どういうこと?」と聞くと、中也が「前途茫洋」と応えた、あの有名寺院だったとは!