鎌倉「覚園寺」

8月9日に栃木県足利市の「足利氏館」(日本の100名城)に行ったお話を書きましたが、その時、「こりゃあ、しっかり鎌倉幕府のことを勉強して、鎌倉に行って実地調査しなければ、日本の歴史なんか少しも分からないなあ」と実感しました。

足利氏は室町幕府を開くほど天下一の氏族となりましたが、もともとは、鎌倉幕府を開いた源頼朝の有力御家人として出世街道を昇り始めたからです。武家社会700年の最初を切り開いた鎌倉幕府を知らなければ、日本史は分からないと悟ったわけです。

そこで、「いざ、鎌倉」ですが、見るべきところがあまりにも多過ぎます。歴史散歩にしても、寺社仏閣巡りにしても、掃苔趣味(偉人のお墓参り)にしても、全部回るとなると数年掛かるかもしれません。何しろ、中世の日本の首都だったわけですからね。

そこで、今回は「歴史散歩」に絞ることにしましたが、最初に目指したのは、覚園寺(かくおんじ)です。お出掛けしたのは、熱中症危険情報が発令された8月11日(火)の夏休みです。

この寺は、いつぞや、鎌倉の画廊で個展を開催されていた加藤力之輔画伯から、是非行くように勧められていたからです。(加藤画伯は現在、京都泉涌寺の宿坊にお住まいですが、鎌倉出身です)

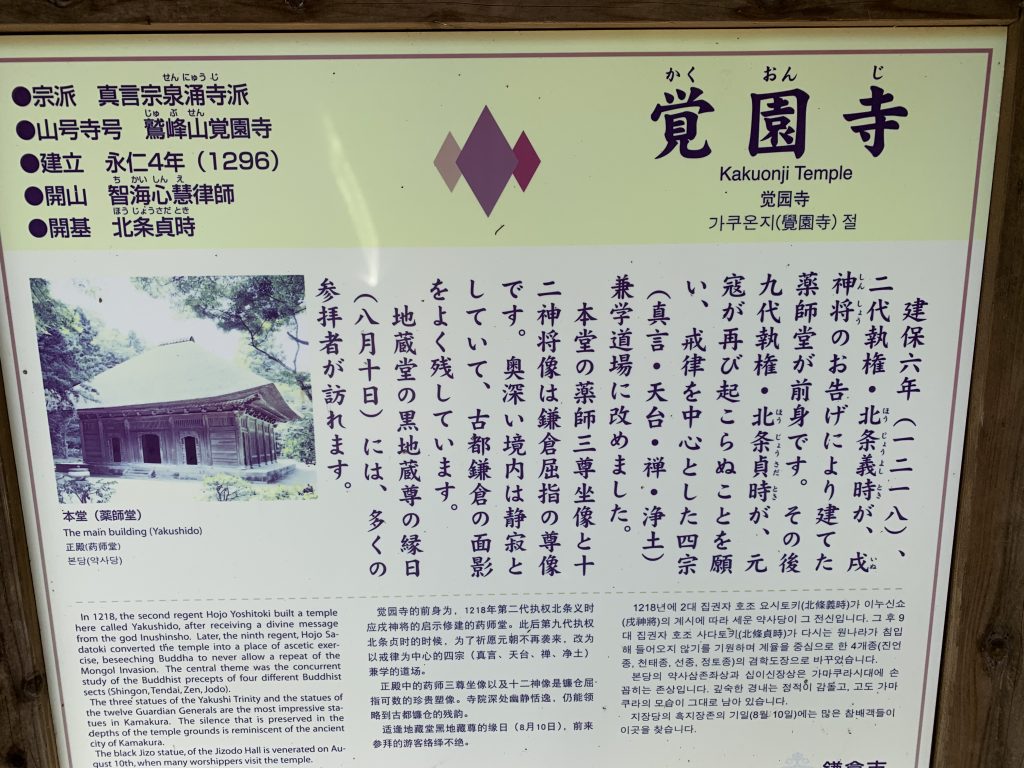

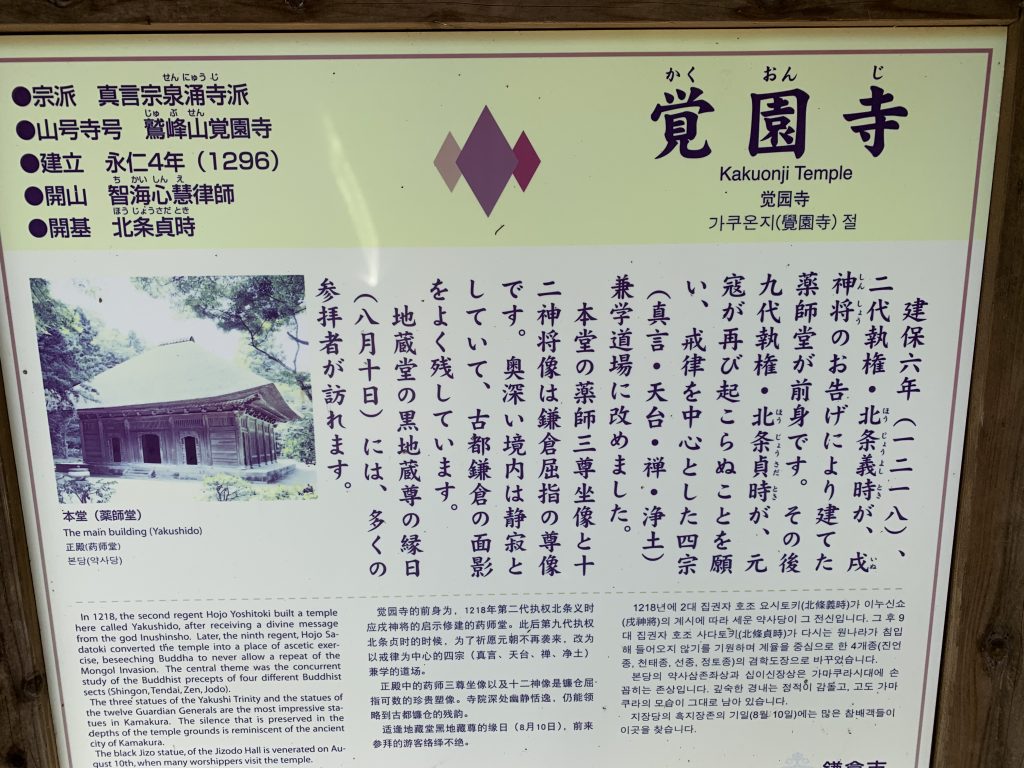

真言宗泉涌寺派鷲峰山(じゅぶさん)覚園寺は、二代執権北条義時が1218年に建てた薬師堂が前身になっている、と上の看板にも書かれていますね。

覚園寺 愛染堂

覚園寺 愛染堂

再来年2022年のNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は、この北条義時が主人公らしいので、ブームになる前に一度お参りしたかったのです。でも、何で、北条義時が主人公なんでしょうかね? 北条氏なら、御成敗式目を制定した北条泰時や二度の元寇を食い止めた北条時宗の方が有名なような気がしたからです。

でも、義時も源頼朝の挙兵以来絶えず傍に仕え、頼朝の死後も将軍を補佐して屋台骨を支え、承久の乱でも後鳥羽上皇軍を破ったりしてます。ま、いずれにせよ、世間でまた鎌倉幕府が注目されることは大いに楽しみです。

覚園寺 本堂 薬師堂

覚園寺 本堂 薬師堂

で、肝心の覚園寺ですが、普段は案内人の方が境内を色々と御紹介してくださるようでしたが、コロナ禍で、この薬師堂だけ辛うじてお参りすることができました。恐らく地蔵堂と思われるお堂は工事中で、間違えてお堂の前をうろついていたら、「ここには入らないでください」と関係者に怒られてしまいましたよ。入口に紐の柵でもしてあれば入らなかったんですけどね。多分、大河ドラマのロケ撮影のために綺麗にしているのかもしれません。でも、覚園寺の印象が悪くなりました。

ただ、1354年に再建された本堂薬師堂の薬師如来像と日光、月光菩薩の薬師三尊は、国宝級でした。そして、その周囲に配置された十二神将も…。撮影できないのが残念でしたが、やはり、茲はお参りの価値はあります。

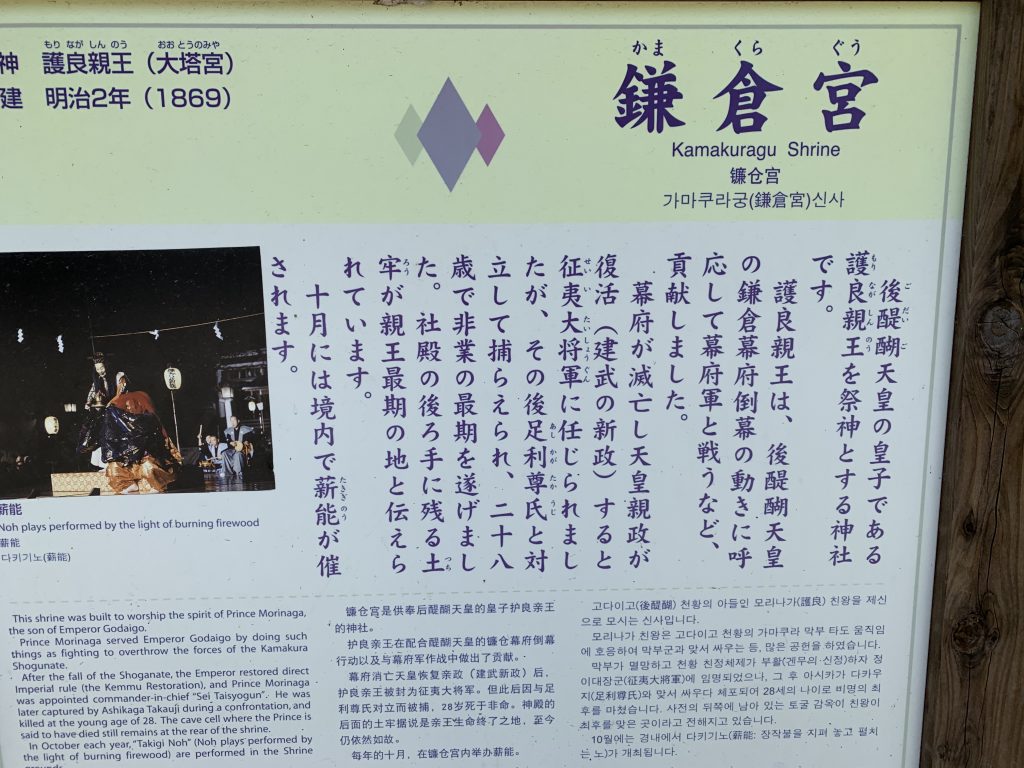

実は、覚園寺に参る際、JR鎌倉駅東口から「大塔宮」行きのバスに乗りました。

親譲りの無鉄砲で旅の計画を立てるのが苦手で、大雑把な予定しか組んでいなかったおかげで、随分と時間をロスしてしまいました。鎌倉駅には午前10時15分頃には着いていて、10時25分のバスに簡単に乗れていたのですが、駅でふらふらしたり、ちゃんと停留所の場所を調べていなかったので、目の前で発車してしまいました。次のバスまで20分、炎天下で待ちましたよ。

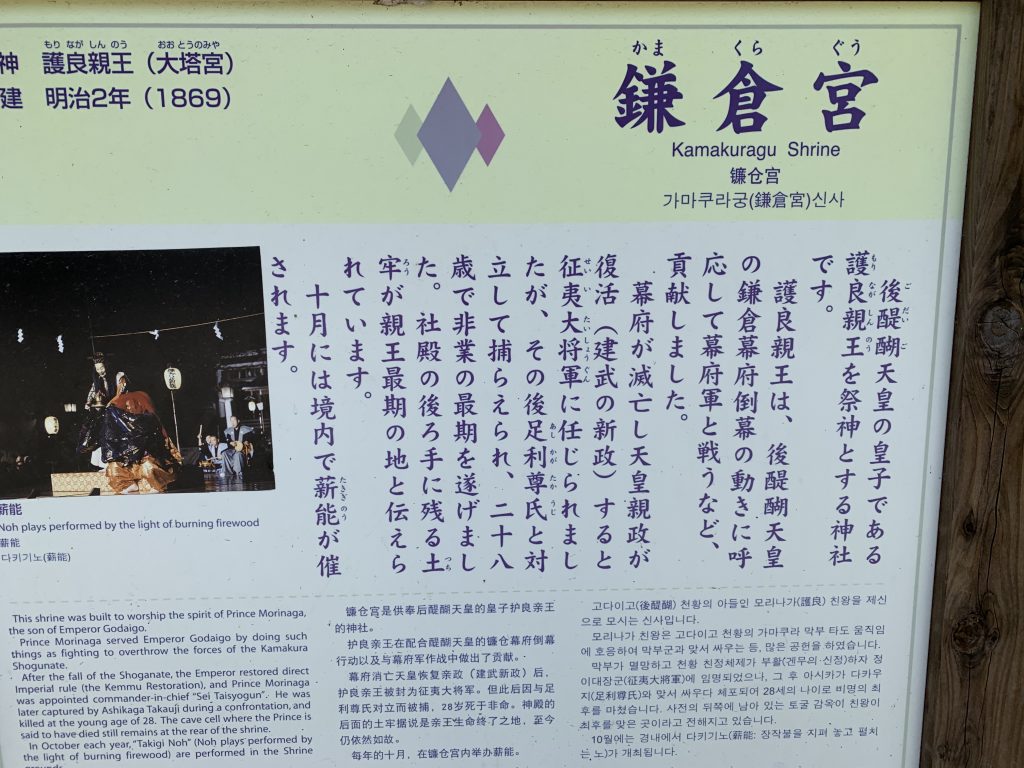

大塔宮とは、鎌倉宮のことで、由緒は上の看板の通りです。

学生時代の畏友刀根君は、20代から30代の大半を北鎌倉に住んでいて、鎌倉博士の異名を取っていたので、彼に、事前に、鎌倉のお薦めを聞いていたのですが、この鎌倉宮も入っていました。他に妙法寺、海蔵寺、杉本寺などもありましたが、今回は「歴史散歩」なので、残念、次回に回すことにしました。

永福寺跡

永福寺跡

鎌倉宮をお参りした後、是非とも、訪れたかったのが茲でした。永福寺と書いて「ようふくじ」と読みます。鎌倉宮の北、歩いて10分ほどにあります。途中で、けもの道みたいな狭い草茫々の道を歩きます。

源頼朝は1189年、敵対する平泉の奥州藤原氏を攻め落とし、ようやく「全国統一」を果たします。

奥州から鎌倉に帰ってきた頼朝は、自分たち幕府の政庁(大蔵幕府)の東に、この永福寺を建てます。前庭に池を張り巡らせ、攻め落とした平泉の毛越寺に大変良く似た設計だったと言われています。

永福寺跡

永福寺跡

建物は、薬師堂と二階堂と阿弥陀堂があり、迎賓館として使われた可能性もあるようです。

識者によると、滅ぼした奥州藤原氏に対する霊の鎮魂の意味も込めていたと言われます。

最近、発掘が進み、こうして整備されています。観光客は一人もいませんでした。鎌倉駅には多くの人がいましたが、恐らく、彼らは鶴岡八幡宮や小町通りに行くのでしょう。

変わり者と言われようが、私は一人だけ、永福寺の遺構を眺めて色々と往時を偲び、感動で打ち震えておりました。やっぱり、変わってるかなあ…(笑)。

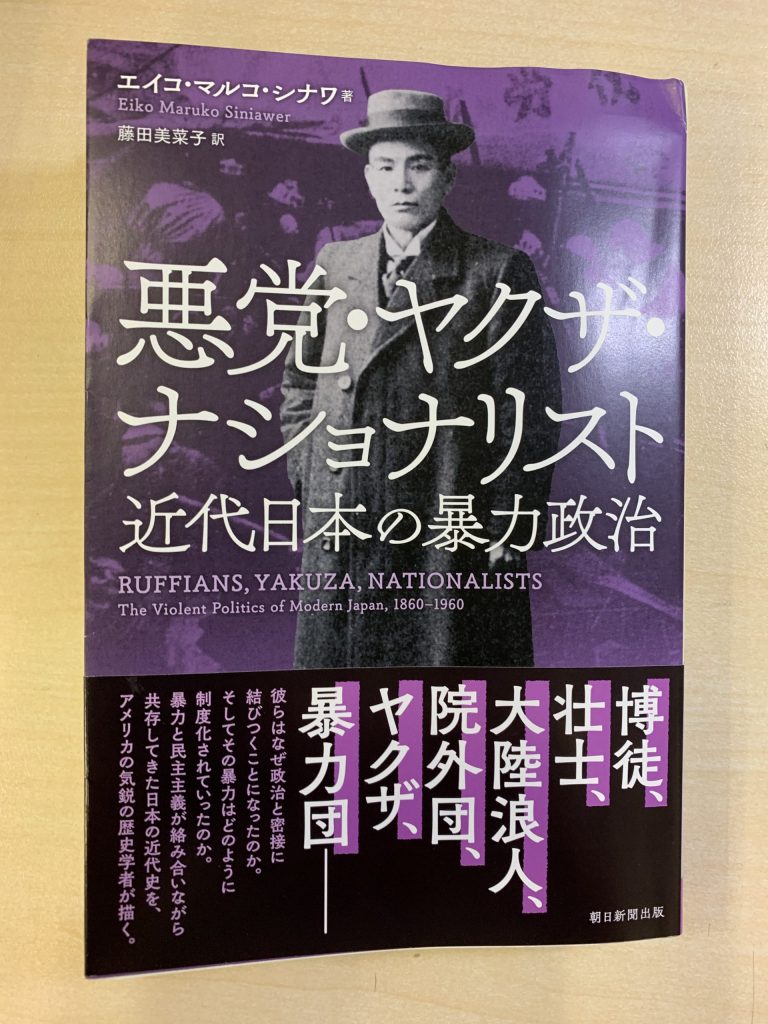

雪ノ下「八重寿し」 生バラちらし丼 1150円

雪ノ下「八重寿し」 生バラちらし丼 1150円

正午を過ぎたところで、早くもお腹が空いてきました。

「岐れ道」交差点の近くにあった「八重寿し」に入りました。実は、この店は、ガイドブックに出ていて、事前にチェックしていたお店の一つだったのです。このガイドブックには地図が満載され、歩き回るのにもってこいです。しかし、やたらとレストランや土産物店も載っています。もしかしたら、こういうガイドブックというのは、お店から広告料をとって掲載しているのかしら、と疑ってみたくなりました。そう言えば、ネットの「グーグルマップ」なんて、お店情報だらけですよね。とても、タダで掲載しているとは思えない。クライアントになったことがないので裏の事情は分かりませんが、もしお分かりの関係者の皆様からの匿名情報があれば、お待ちしております(笑)。

で、ここの「生バラちらし丼」ですが、実に美味、旨かったでした。鎌倉は観光地なので、銀座並みの値段でしたが、釣り合いは取れていました。ただ、ご飯の量があまりにも少ない、底が見えるくらいです(まさか)。一言、皮肉でも言いたかったのですが、店の50代後半に見える大将が機嫌悪く、ムスッとして話しかける雰囲気もなし。細かいことで、店の若いもん(とは言っても40代か?)を叱ったりしていたので、食べ終わるとそくさと出ました。「このガイドブックに出ていたのですが、掲載料を払ったんですか?」と聞いてみたかったなあ(笑)。

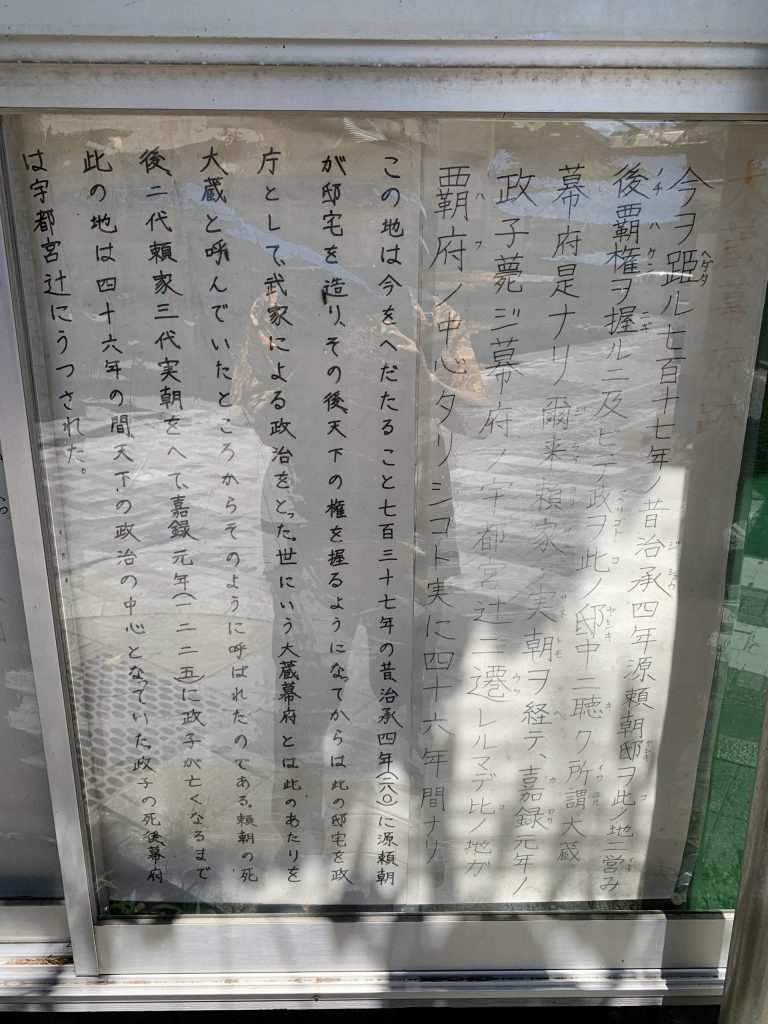

大蔵幕府旧跡

大蔵幕府旧跡

お昼を食べて、少しは元気を回復したので、また、炎天下を歩きました。しっかりイタリア製の高級帽子ブガッティは被ってます。

目指すは「大蔵幕府跡」です。

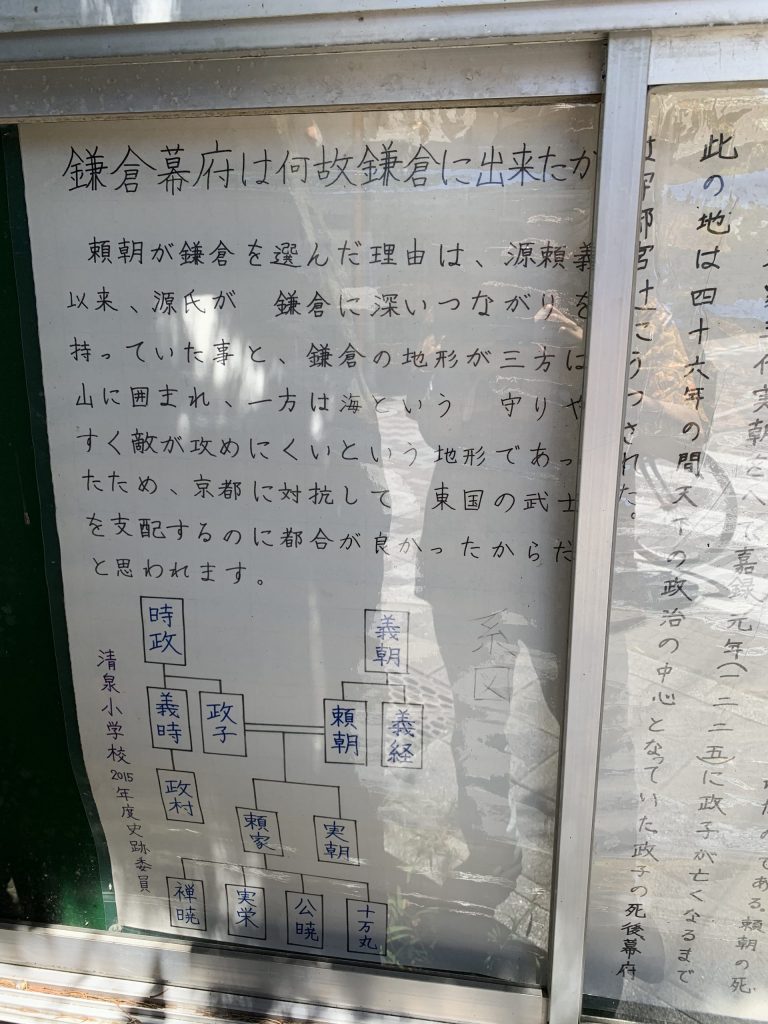

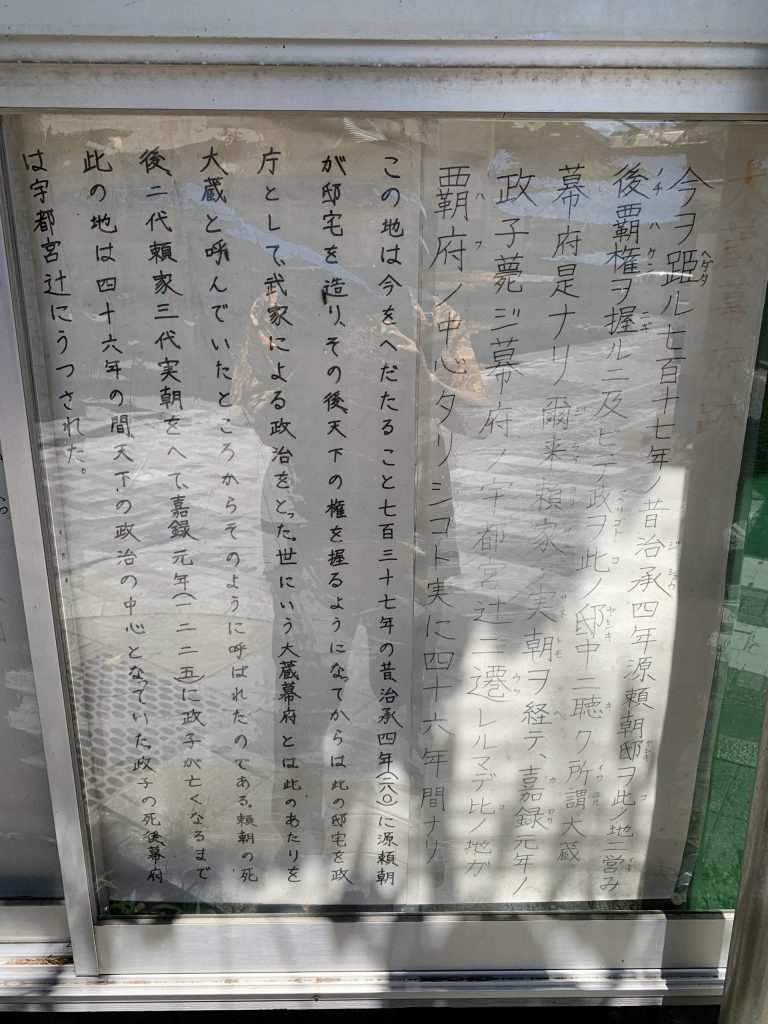

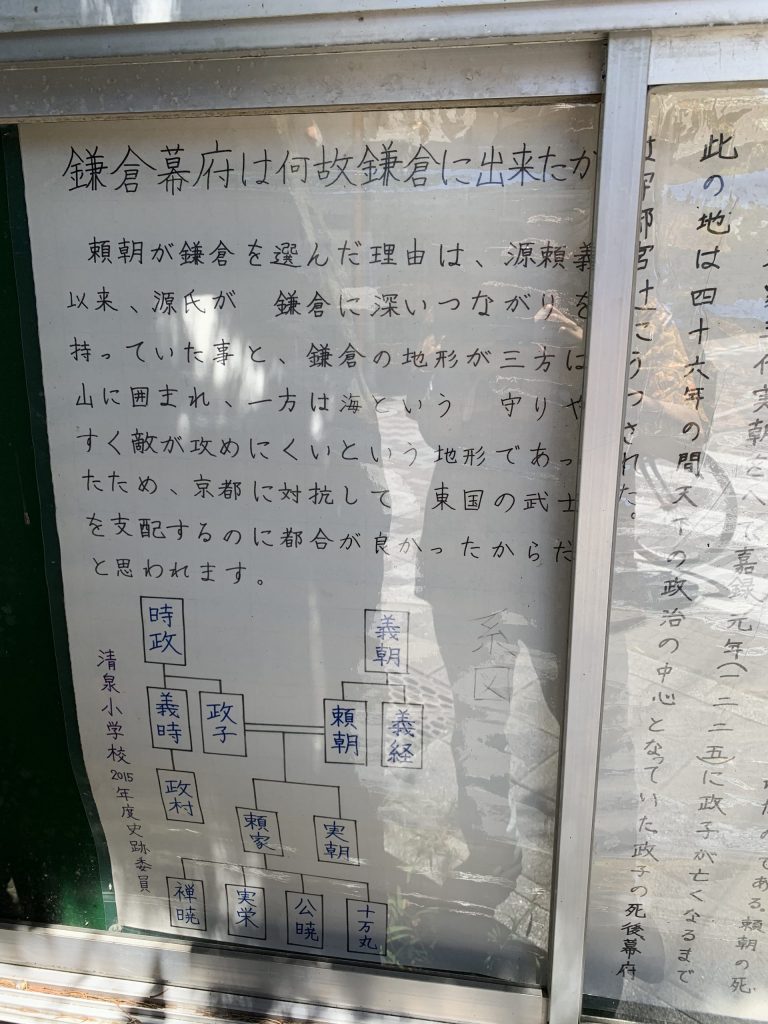

ここに、源頼朝以来三代将軍と政子が46年間、政務を行った政庁社と住まいや寝殿などがあったのです。

鎌倉幕府の政庁社の敷地のほとんどは、今や、清泉小学校になっています。ちょっと調べたら、この清泉小学校の創立母体とは、スペインの「聖心侍女修道会」なんですね。ということは、カトリックの私立学園ということになります。まあ、まあ、驚くばかりです。まさか、平城京跡に私立学校は建てられないでしょう?

上の写真にあるように、大蔵幕府跡の碑は大正6年に鎌倉町青年会によって建立され、その解説を清泉小の子供たちの「自主研究」と思われる「成果」が貼られています。読みにくいですが、是非お目をお通しください。

鎌倉に来て、そして、その前に鎌倉のガイドブックや資料を読んだりして、鎌倉幕府なのに、何で、薩摩藩の島津氏や長州藩の毛利氏が当たり前のように出てくるのかと思っていたら、勉強不足でした!

まず、薩摩藩(鹿児島県)の島津氏。本姓は惟宗(これむね)氏で、始祖忠久は近衛家の家司(けいし)出身で、源頼朝の有力御家人になった人でした。島津氏は、後に薩摩・大隅・日向三国の守護になるわけです。

そして、長州藩(山口県)の毛利氏。始祖は、何と大江広元(学者出身の鎌倉官僚)の四男季光(すえみつ=鎌倉幕府御家人)だったのです。大江氏一族は季光の四男経光のみ残りますが、毛利氏は安芸国の国人になるわけです。

ということは、薩長という幕末の雄藩の藩主は、武家社会の始祖である鎌倉幕府からほとんど変わっていない名門の氏族だったということになりますね。ですから、これも、鎌倉幕府を知らなければ、日本史をよく理解できないという一つの例になります。

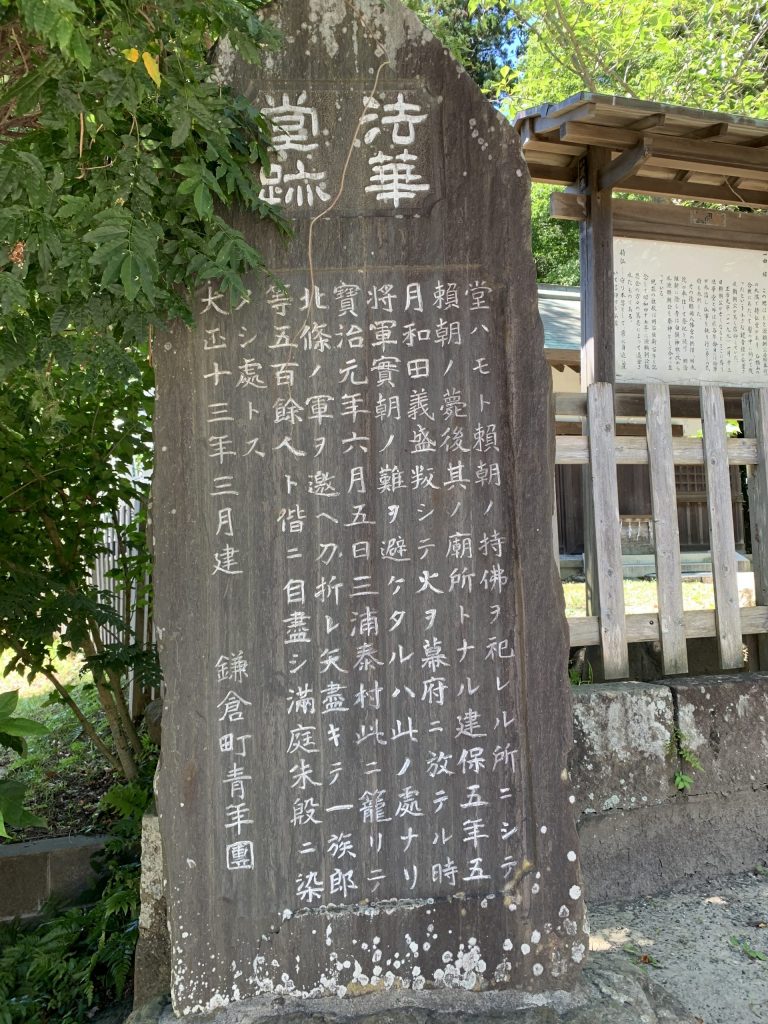

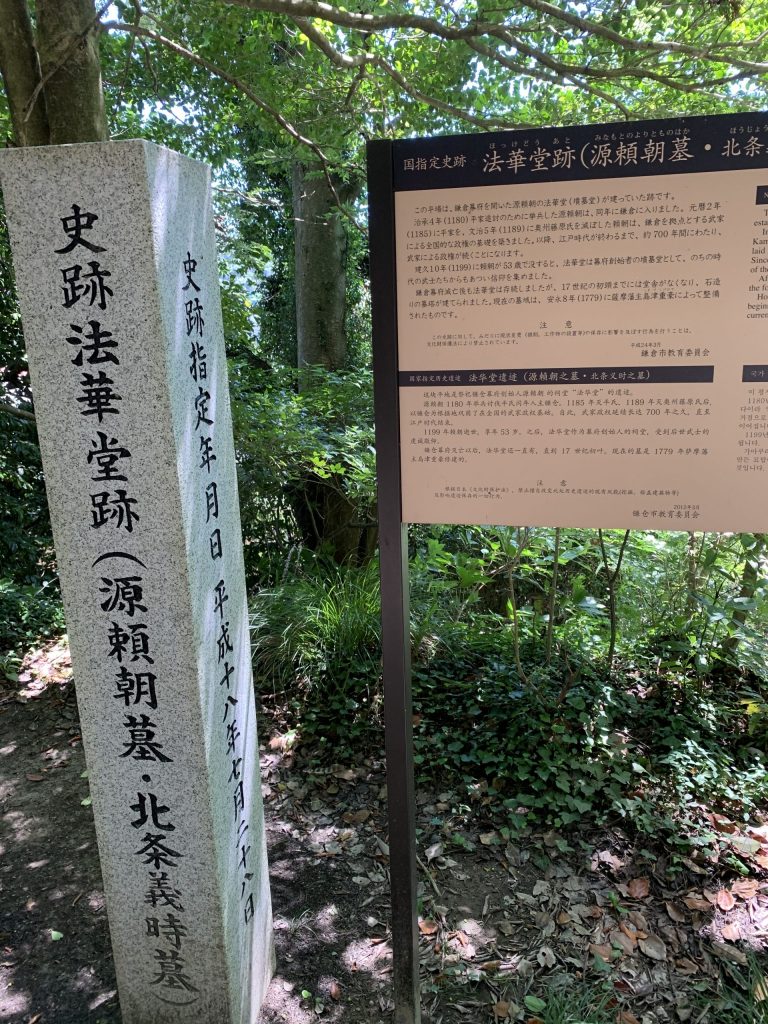

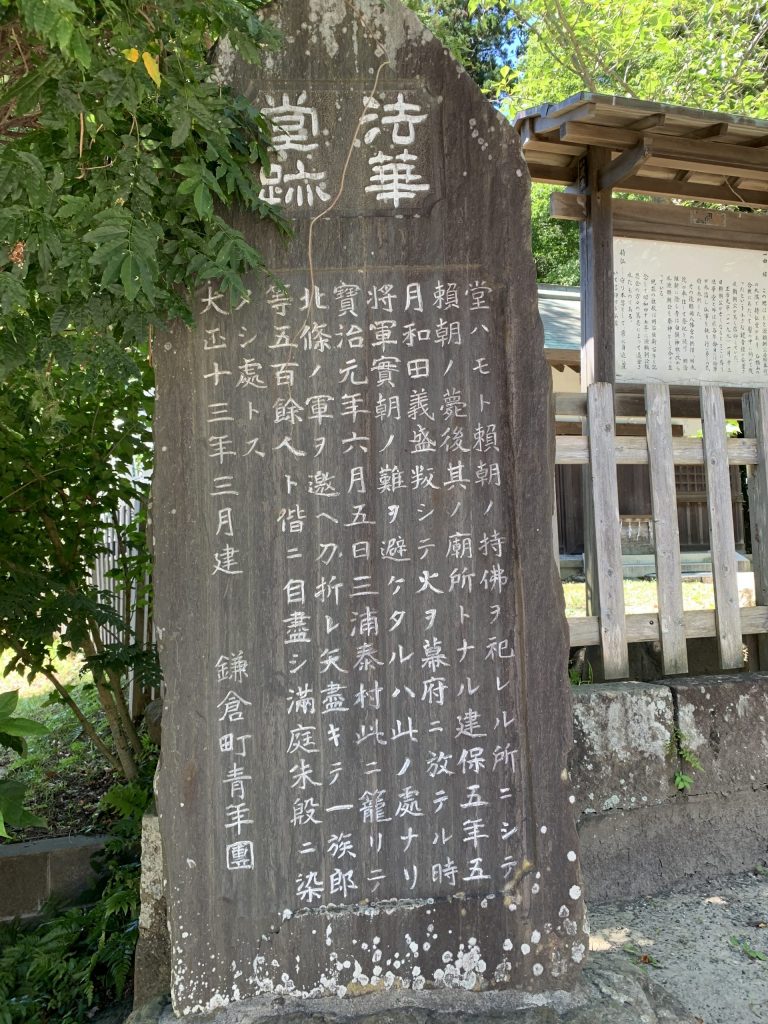

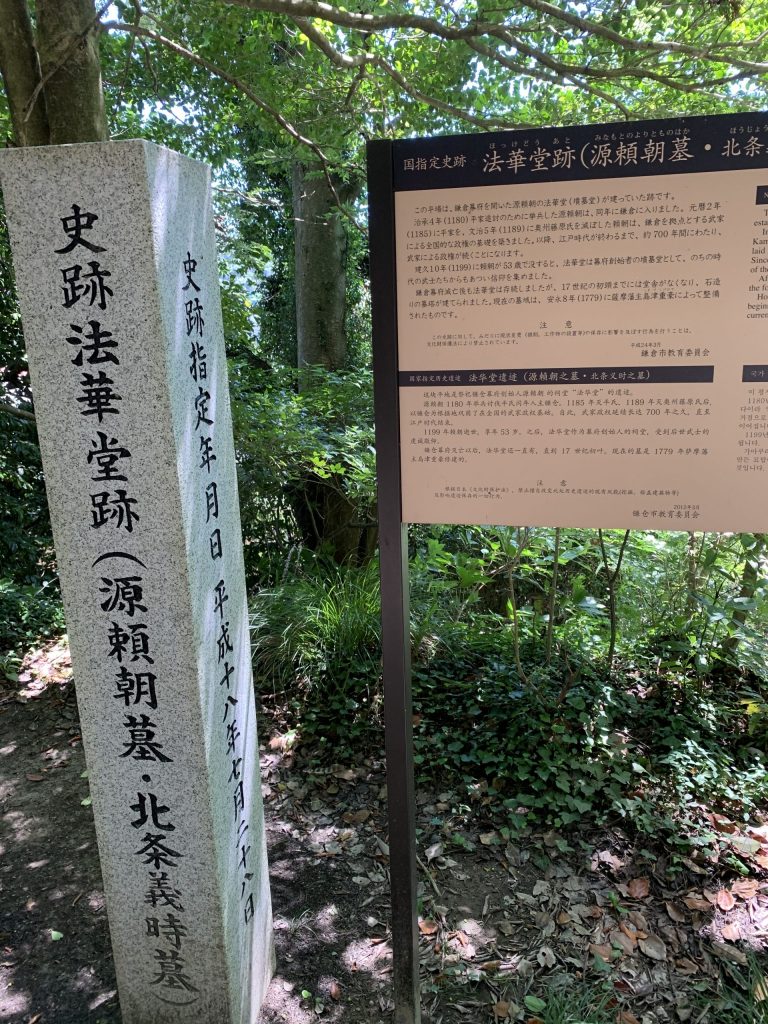

この後、法華堂跡を訪れました。

源頼朝、北条義時、大江広元、島津忠久のお墓があるからです。

彼らがいなければ、鎌倉幕府は成立しなかったわけであり、逆に言えば、彼らのお墓参りすることによって、鎌倉幕府の存在を実感することができるわけです。

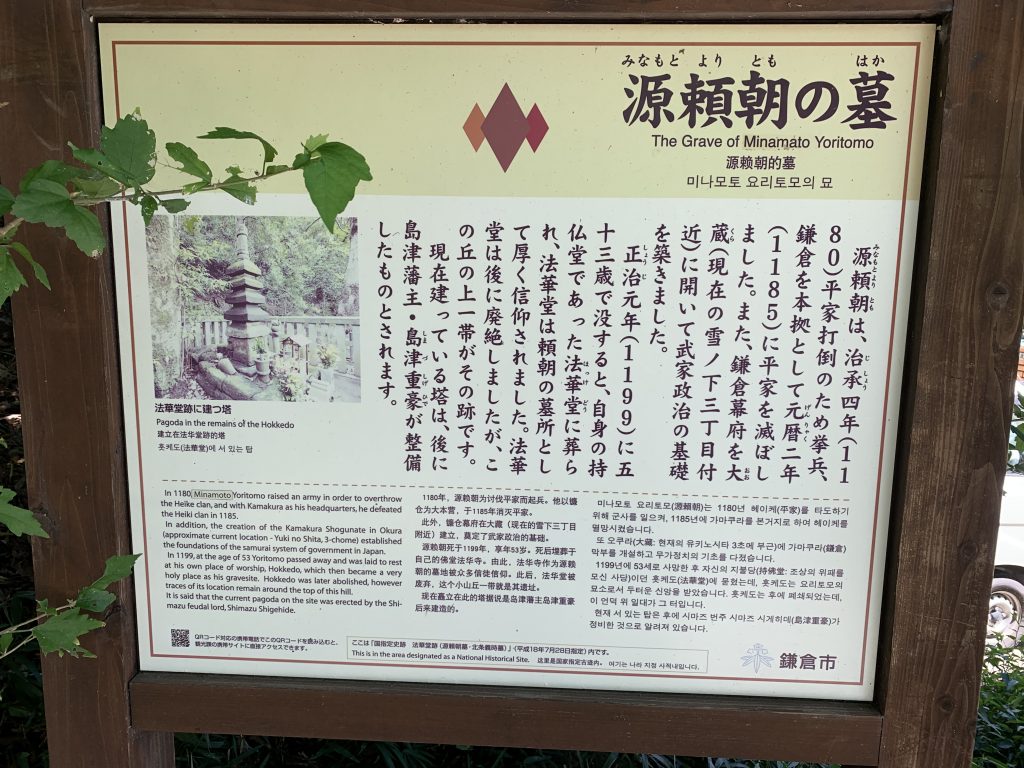

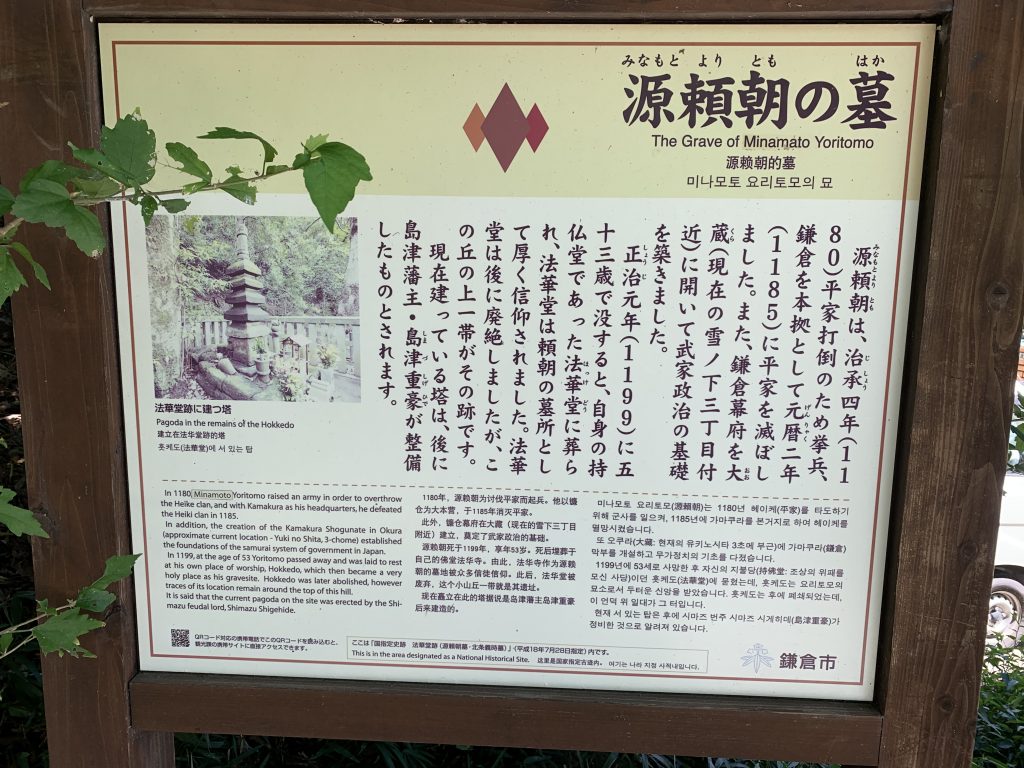

源頼朝墓

源頼朝墓

源頼朝の墓は、小高い山の中腹にあります。

年を取ると、長い階段を昇って、ここまで辿り着くのが結構大変で、息が早くなりました。

お墓の近くで、若いアベック(死語)がイチャイチャしていたので、「何でこんな所で?」と、嫌あな気持ちになりました。

下に降りて、白旗神社の近くにある小さな公園に日陰になったベンチがあったので、ここでペットボトルのお水を飲んで少し休憩。さ、これから何処に行こうか?とガイドブックと睨めっこしました。無計画ですからね(笑)。

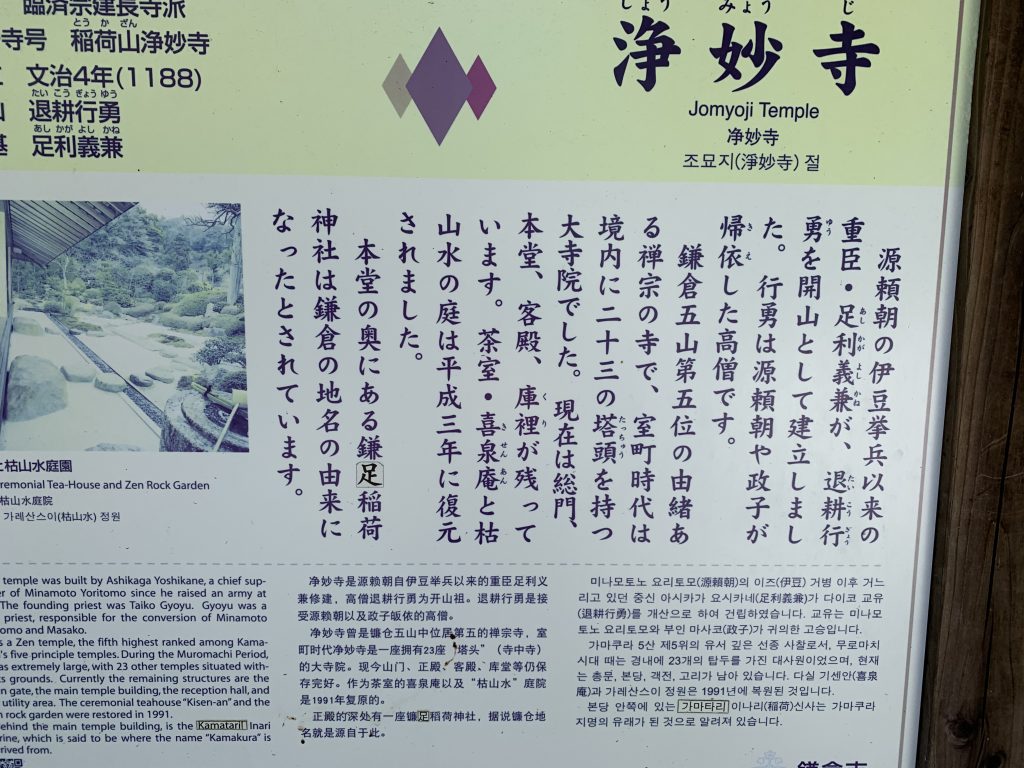

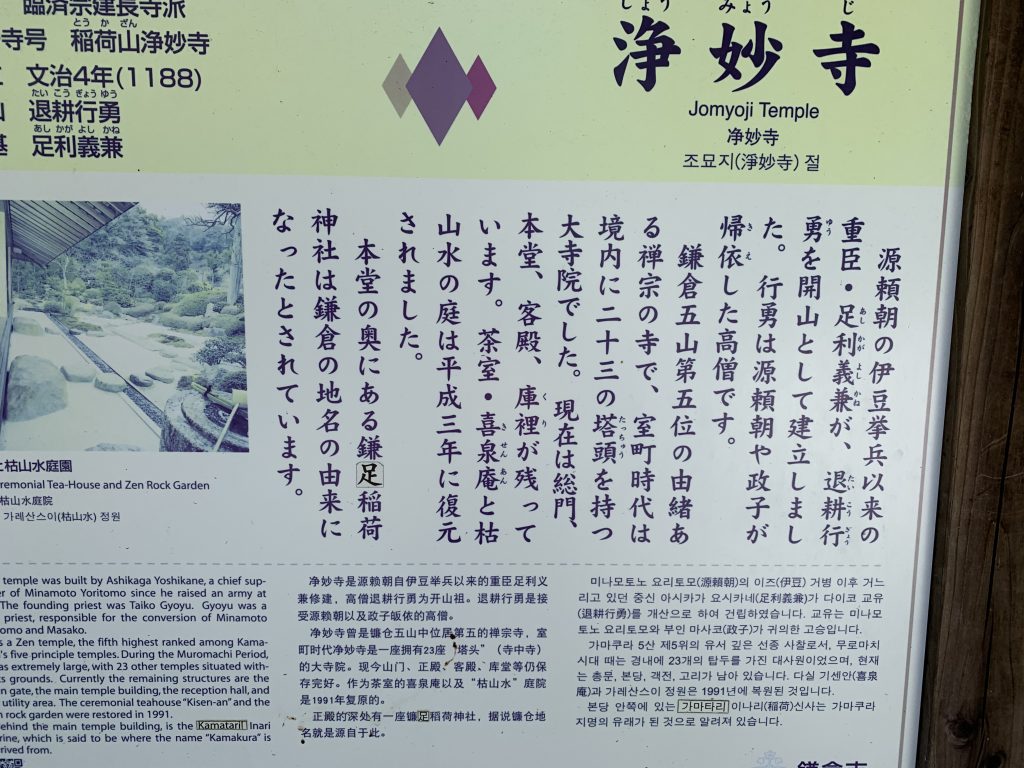

9日に「足利氏館」に行ったばかりなので、足利氏所縁のお寺に行くしかない!ということで浄妙寺を目指しました。臨済宗建長寺派。鎌倉五山の第5位です。

熱中症になりかねないほどの炎熱下を、車の通りが異様に多い金沢街道の狭い歩道を歩きましたが、しっかりとした道しるべがないではありませんか!!

あまりにも遠いのでおかしいなあ、と思い、途中でガイドブックの地図で確かめたら、そこは青砥橋で、10分近く余分に歩いてました。また引き返したら、浄明寺バス停近くに浄妙寺の駐車場があり、申し訳程度に表示がありました。でも、これじゃあ、後ろを振り向かなければ分かりません。「不親切だなあ」と確信した次第。

浄妙寺 本堂 拝観料100円

浄妙寺 本堂 拝観料100円

この上の写真の浄妙寺本堂の空の青さと影の濃さをご覧頂ければ、少しは炎天下の暑さが分かってもらえるかもしれません。

浄妙寺は、足利義兼(よしかね)が1188年に創建しました。足利義兼は、「八幡太郎義家」こと源義家のひ孫で足利氏二代目。9日に行ったあの栃木県足利市の足利氏館をつくった人と言われておりますから、また会いに来た感じです。義兼は頼朝の忠臣で鎌倉幕府御家人でしたから、地元の足利市よりも鎌倉にいる方が多かったことでしょう。それとも、「いざ、鎌倉」で、あの足利からかこまで駆け付けたのでしょうか?

本堂の裏手には、室町幕府を開いた足利尊氏の父貞氏(さだうじ)のお墓があるので、お参りしてきました。このブログの「足利氏館の巻」でも書きましたが、足利貞氏は、上杉重房の孫の清子と結婚して尊氏らをもうけ、上杉氏と縁者になるのでしたね。

最後に訪れたのが浄妙寺の向かいにある報国寺でした。浄妙寺と同じ臨済宗建長寺派でした。

看板にある通り、足利尊氏の祖父家時が1334年に創建し、足利、上杉両氏の菩提寺として栄えたとあります。

報国寺 孟宗竹の竹庭 拝観料300円

報国寺 孟宗竹の竹庭 拝観料300円

本日お参りしたお寺の中で、一番、広く、落ち着いて、京都の寺院と同じような雰囲気があり、大変気に入りました。

「いざ鎌倉への歴史散歩」は、無計画だったとはいえ、大変充実したものになりました。また、鎌倉には行きます。何回も行くことでしょう。次回も楽しみです。