真冬の最中に少し陽気がよかったので、本日は前から是非とも行きたかった東京・駒込の「東洋文庫」に行って来ました。

後から書きますが、ここは酷かった!不愉快でしたので、もう二度と行くもんか!と思いましたよ。

ちょっと寄り道をする所がありましたので、JR京浜東北線の上中里駅で下車しました。

日本文学者のドナルド・キーンさんがお近くにお住まいになってる旧古河庭園には入らず、目の前を通り過ぎて…。

探しに探して、やっと「聖学院」の門前に到着しました。

小学校時代の友人のお孫さんが、見事この学園に合格して四月からご入学されるというので、見学に行ったわけです(笑)。

ここから、駒込駅まで、徒歩10分ぐらいでしょうか。

駒込駅の側の六義園を目指し、やっと東洋文庫を見つけました。

この東洋文庫、博物館を称して入館料900円も取るんですよね。

それは我慢して、入館しました。

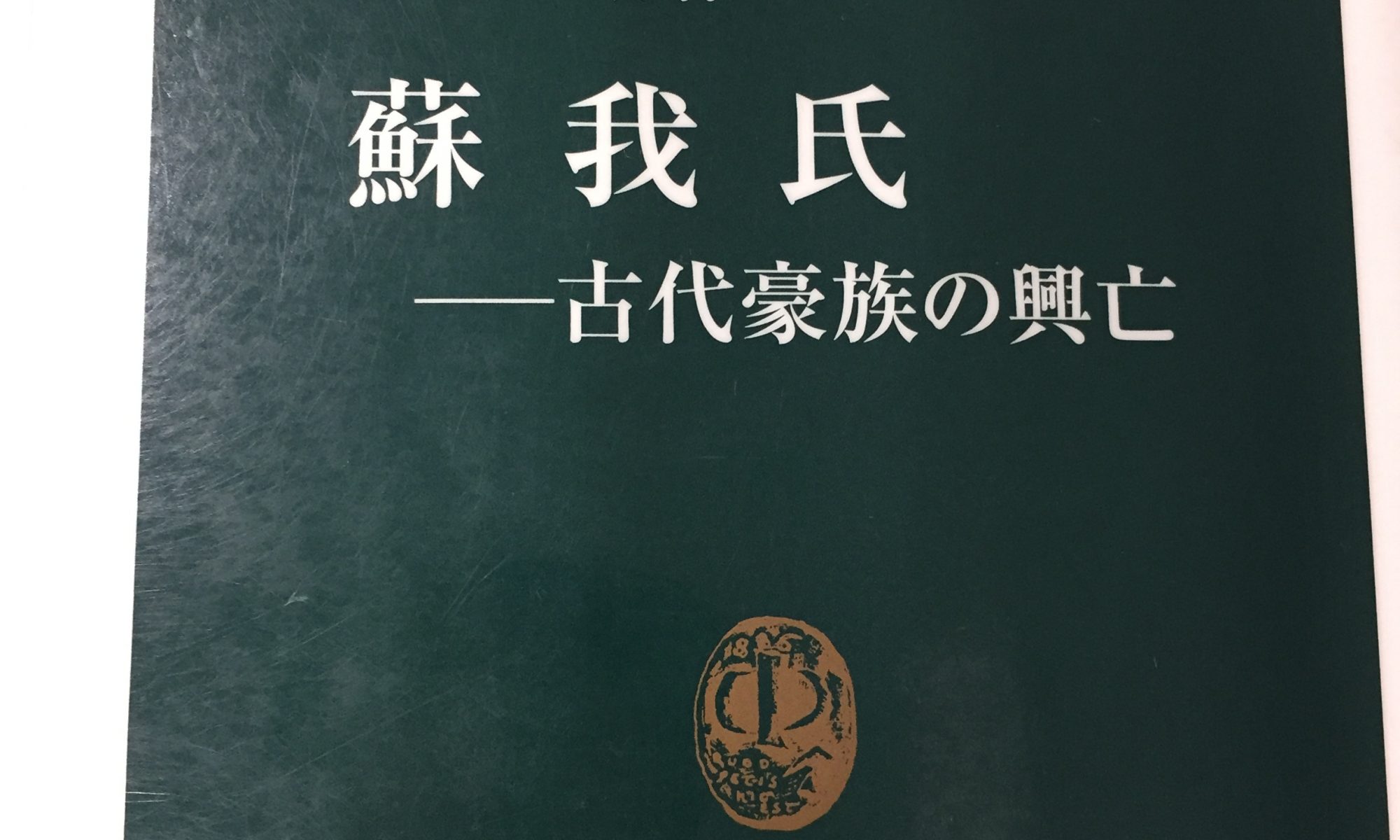

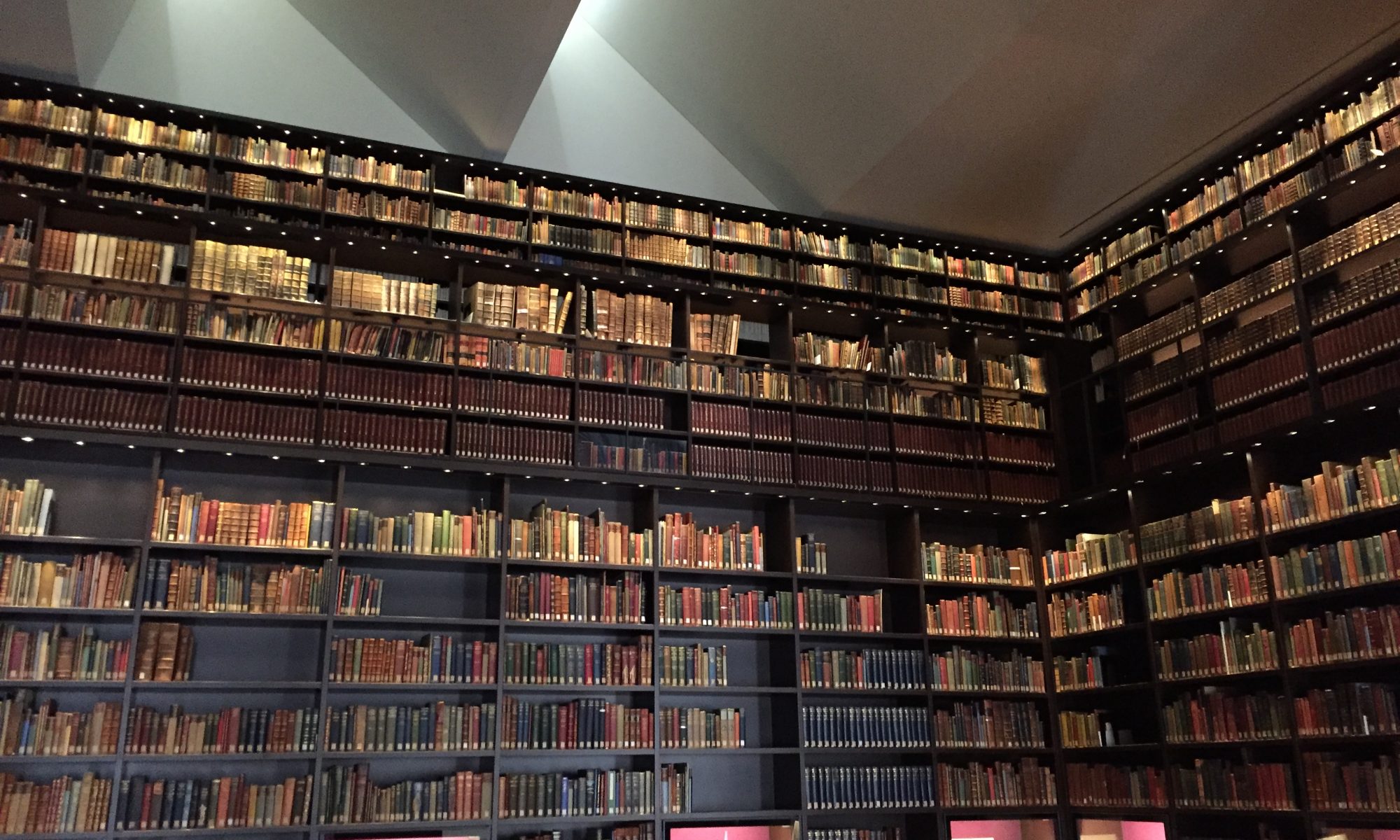

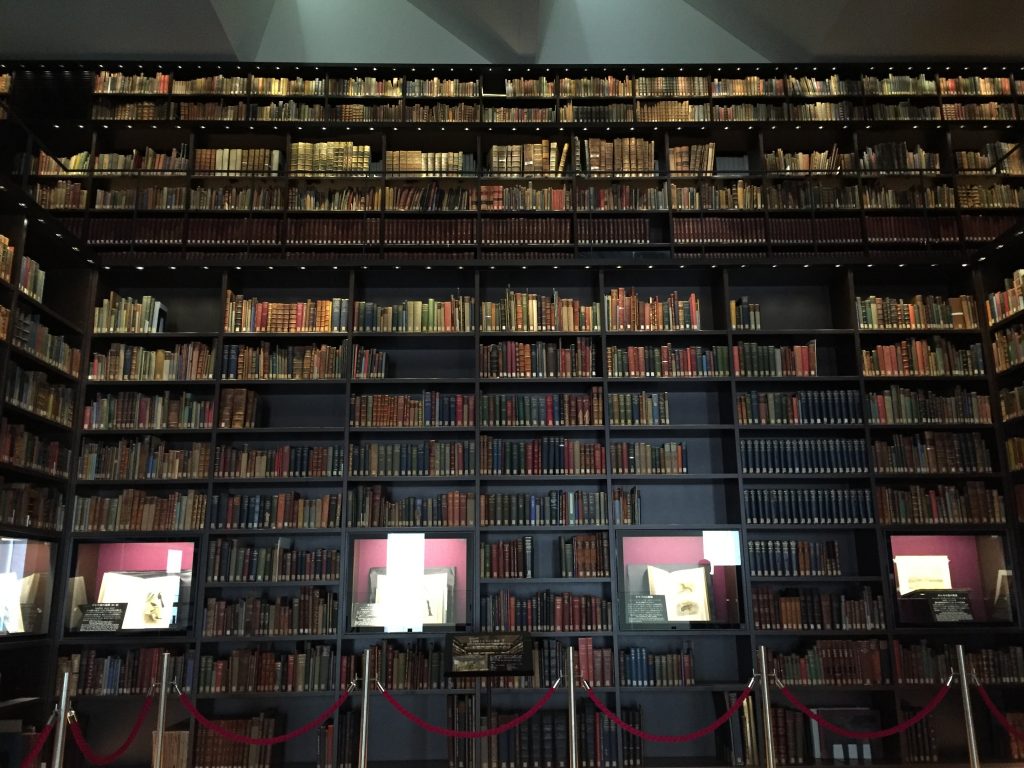

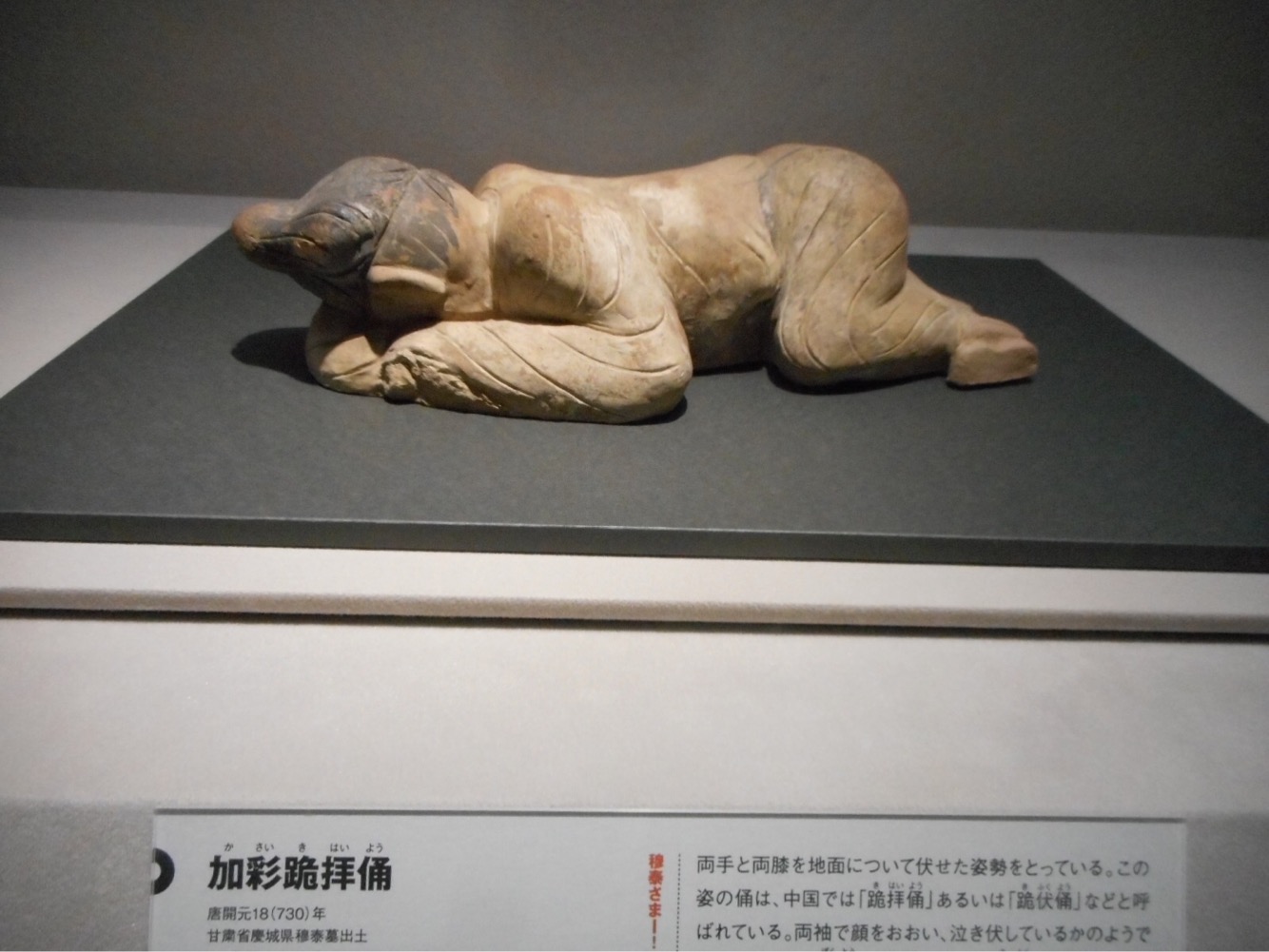

そうです。この念願のモリソン文庫が見たかったのです。

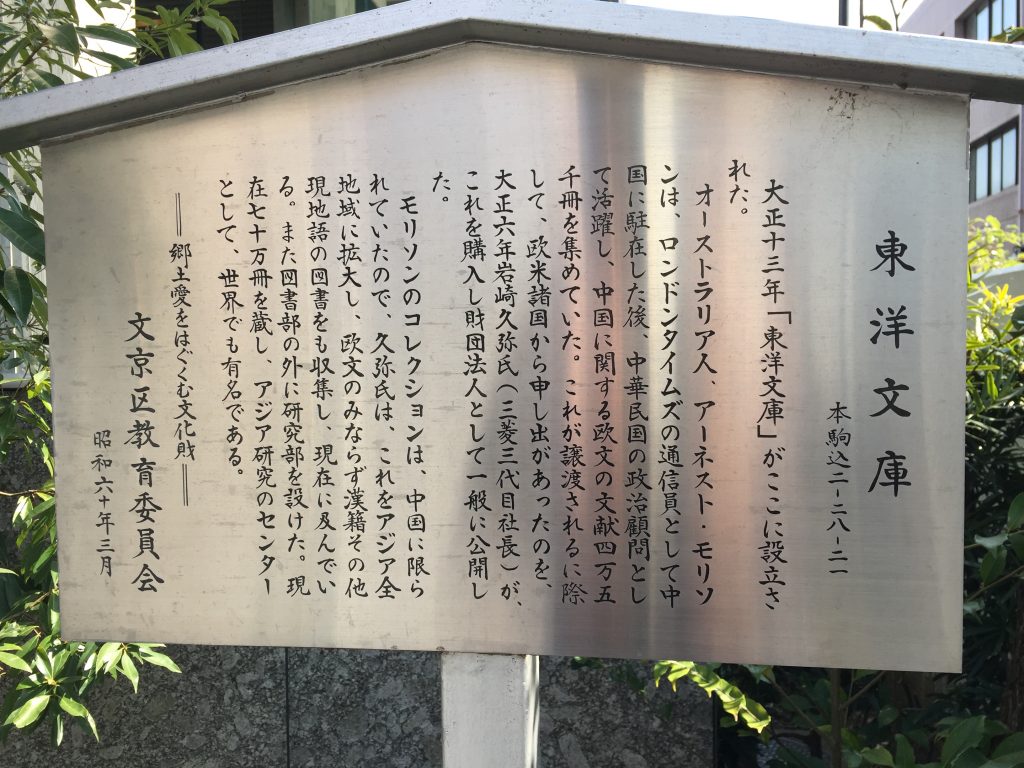

三菱財閥三代目の岩崎久彌が、上海在住の豪州人ジャーナリスト、アーネスト・モリソン(ロンドン・タイムズの通信員)の蔵書4万5000冊を、今のお金に換算すると70億円ぐらいもの大金で買い取って、この東洋文庫の基礎を作ったというのです。

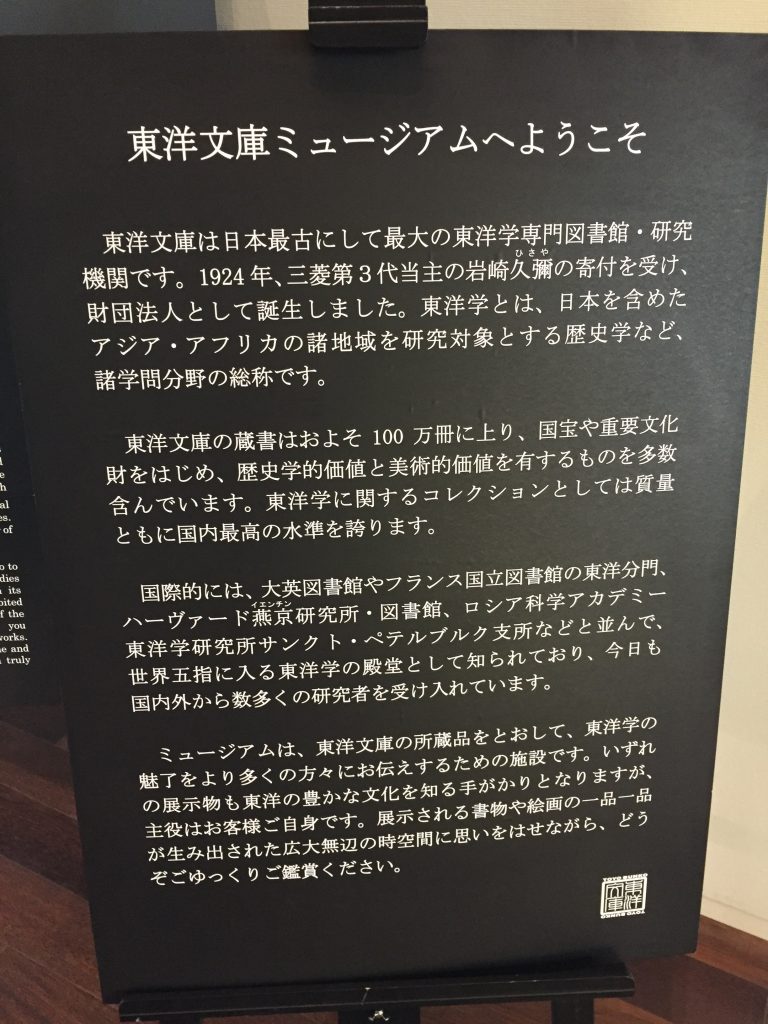

現在の東洋文庫の蔵書は、100万冊に及び、どれくらい凄いかというと、上写真に書いてある通り、国内最大で、世界的にも、米、英、仏、露の中国関係の専門文庫と肩を並べるぐらいなんだそうです。

VIDEO

フラッシュをたかなければ、館内の撮影ができ、このように動画も取ることができました。

ここまではいいのです。

何故、不愉快だったかと言いますと、【第1弾】中庭にちょっと出て、館内に戻ると、係員が血相変えて近寄って来て、「入館料払ったのなら、証明のシールを提示しろ」と詰問するのです。

確かに、入館する時、シールを貼るよう言われたので、肩掛けバッグに付けておきました。

心の中では「これが見えぬかあ!」と、水戸黄門様の助さんか格さんの気持ちで見せたら、「は、は、はあ、先程、係員が変わったもんで失礼しました」だと。確かに、こちらは怪しいおじさんではありますが、人を獄破り扱いするとは!許せねえなあー。

【第2弾】3階が閲覧室だというので覗きに行ったところ、出入り口に「見学なら禁止」「閲覧者は身分証明書提示し、閲覧申込書に記入のこと」「入場前に持ち物はロッカーに入れること」とあるではありませんか。

面倒なので、少し迷いましたが、せっかく来たので、その通りにして、中で登録して五つほどあった大テーブルの一つに腰掛けて、開架室から本をパラパラとめくってました。

少し経って、今何時かなぁ、と思い、ポケットに入れていたスマホの時計を見ることにしました。

そしたら、また、係員が血相変えて、こちらに突撃して来て、「ちょっと携帯の持ち込みは困ります」とくるではありませんか。

おっとろしい!遠くからこの席は見えないはず。あちこちに監視カメラを巡らされていて、常に監視されてたんですねえ。非常に不愉快になり、5分ほどで出ることにしました。

【第3弾】ロッカーから持ち物を取り返して、そのまま階段を下りていたら、またまた、係員が血相変えて追いかけてきて、「お帰りになるんですか?それなら、先程お渡しした閲覧書をお返し下さい」だと!

何だ!もう二度と来るもんかあぁぁぁー。(心の中の叫び)嗚呼、実に不愉快でした。

「お口直し」に近くの六義園に行くことにしました。

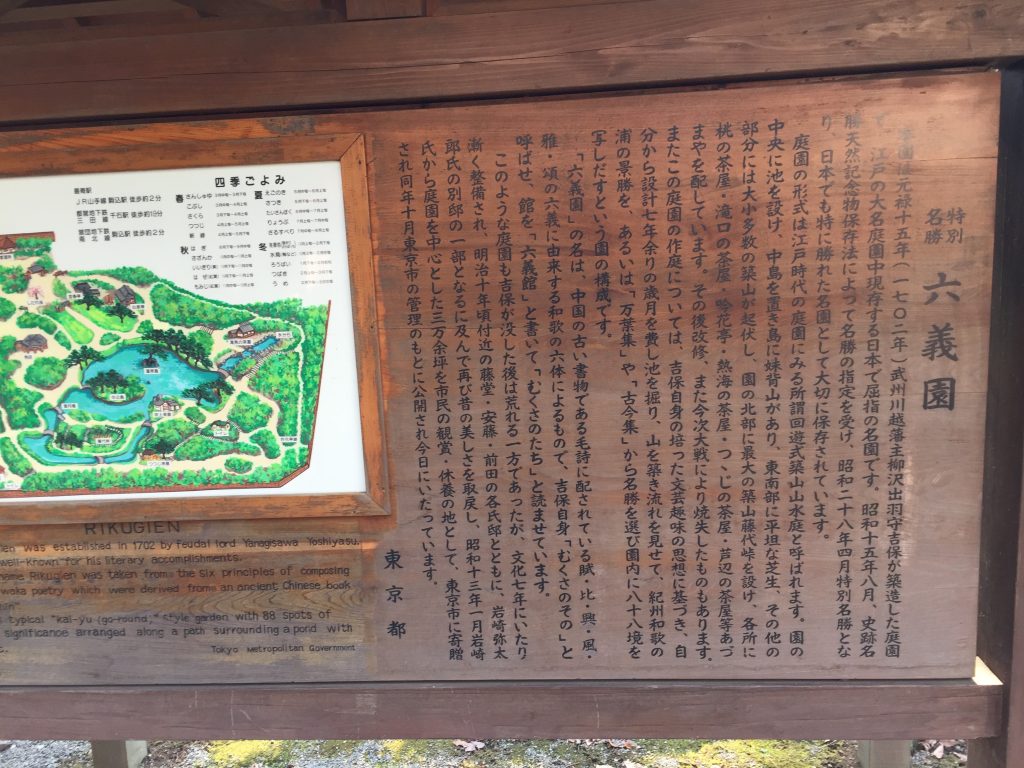

六義園については、以前に何度も書きましたが、五代将軍綱吉の側用人柳沢吉保の別邸でした。

それを、明治維新後、武力で権力を握った薩長革命政権が、大名屋敷から別邸まで没収し、その後、六義園は、三菱財閥に払い下げられたようなもんです。

六義園内には岩崎邸も作られ、それだけでなく、近くに東洋文庫も作り、それに巣鴨辺りまで、三菱財閥の広大な敷地だったことは以前にも書きました。

六義園には、学生時代は無料だったのでよく行きましたが(今は300円)、数十年ぶりに入るとすっかり忘れておりました。

かなり広大だったんですね。ゆっくり回ると一時間以上かかります。

柳沢吉保がこの六義園という別邸を作ったのは、まだ、川越藩主の頃だったといいますから、「たかが、川越城主程度で」と言うものなら殺されるかもしれませんが、当時の権力者と言われる人間の財力にはほとほと舌を巻きました。

六義園から巣鴨方面に歩いて行ったら、コリント式か、イオニア式かよく分かりませんが、ローマ帝国のような異様な巨大な建造物に遭遇しました。

今は便利な世の中で、検索するとすぐ分かり、某新興宗教の本部で、竹中工務店が建設したようです。

巣鴨駅も久しぶりですが、すっかり変わってしまいました。

私が学生時代に通っていたのは、もう40年以上もの大昔ですからね。変わって当たり前です。

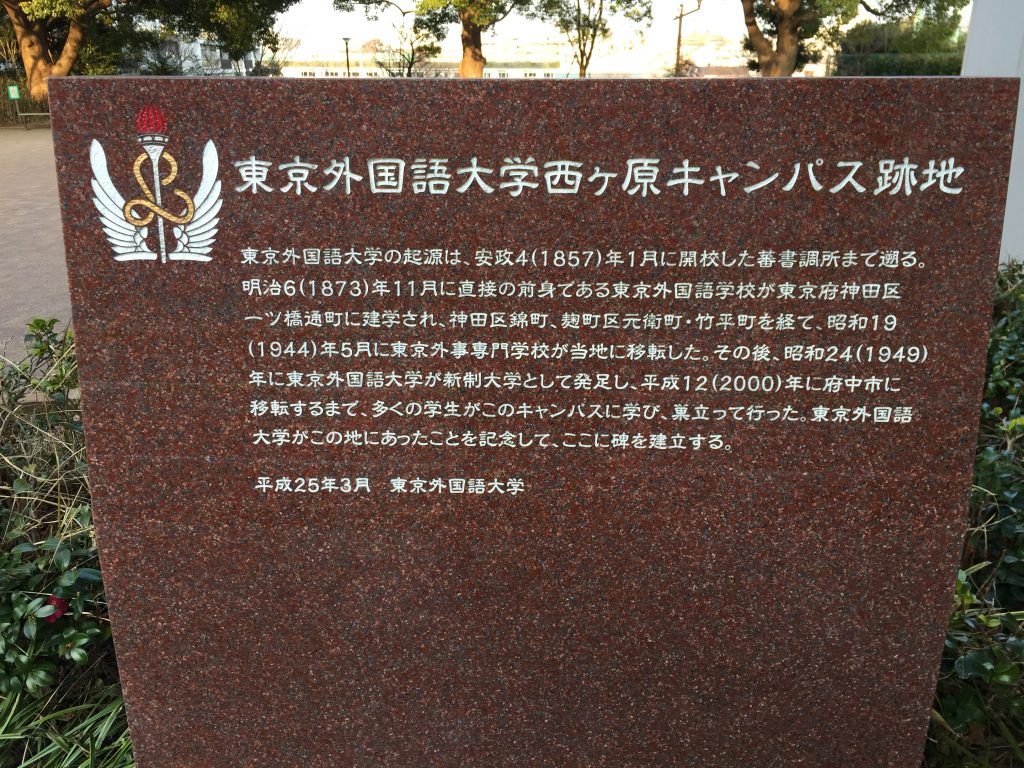

懐かしくなって、そのまま、昔のように、大学まで歩いて行くことにしました。実は、もう大学は府中に移転してしまい、跡形もないのですが…。

巣鴨駅近くにある三菱養和会のスポーツセンターは健在でした。

三菱財閥の敷地が、駒込から巣鴨まで及んでいた証拠です。

ケンちゃんが筆を下ろした巣鴨駅近くにあったお店も、名前を変えて今もありましたよ(笑)。

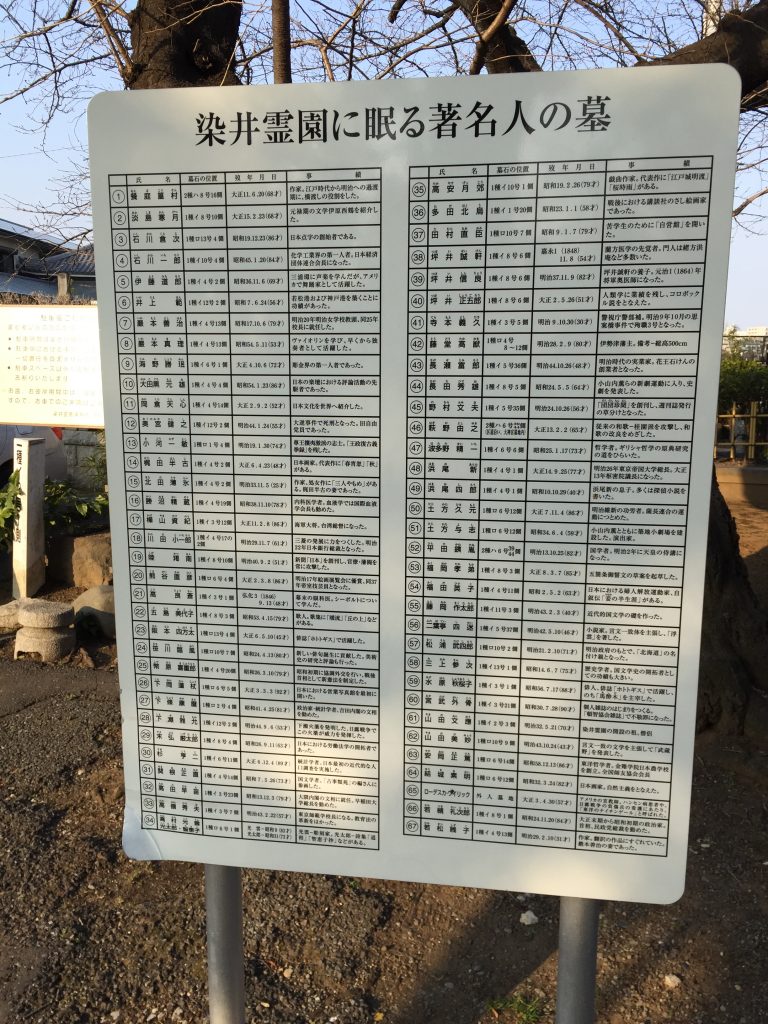

巣鴨の高級住宅街を抜けると「染井霊園」に着きます。

上写真のように、著名人がたくさん眠っておられます。

せっかくここまで来て、私自身も掃苔趣味がありますので、「懐かしい」人のお墓参りをしてきました。

このように、二葉亭四迷こと長谷川辰之助の墓はかなり大きく立派です。

勿論、慈眼寺の芥川龍之介の墓参も忘れてはいけません。

側の芥川家の墓には、妻文、長男比呂志(俳優)、三男也寸志(音楽家)らも眠っておられました。仏文学者を嘱望されていた次男多加志は、ビルマで戦死したため、一緒に眠っているかどうか、石碑の字が読みにくく確かめられませんでした。

やっと、かつて学んだ大学キャンパス跡に辿りつきました。

今は老人ホームが建てられ、「みんなの公園」になってました。

幻を見ているようです。哀しい気持ちになりました。

この西ケ原の辺りは坂になっていて、それが下瀬坂だということを本日初めて知りました(笑)。

ここに東京外国語大学が移転して来る前、明治から大正にかけて、海軍の火薬製造所だったようです。そして、江戸時代は「御薬園」だったらしいです。知らなかったですね。

ちなみに、染井霊園の染井村には江戸時代、植木職人が多く住み、桜のソメイヨシノの品種を作ったか、販売したとして、全国的にも知られています。