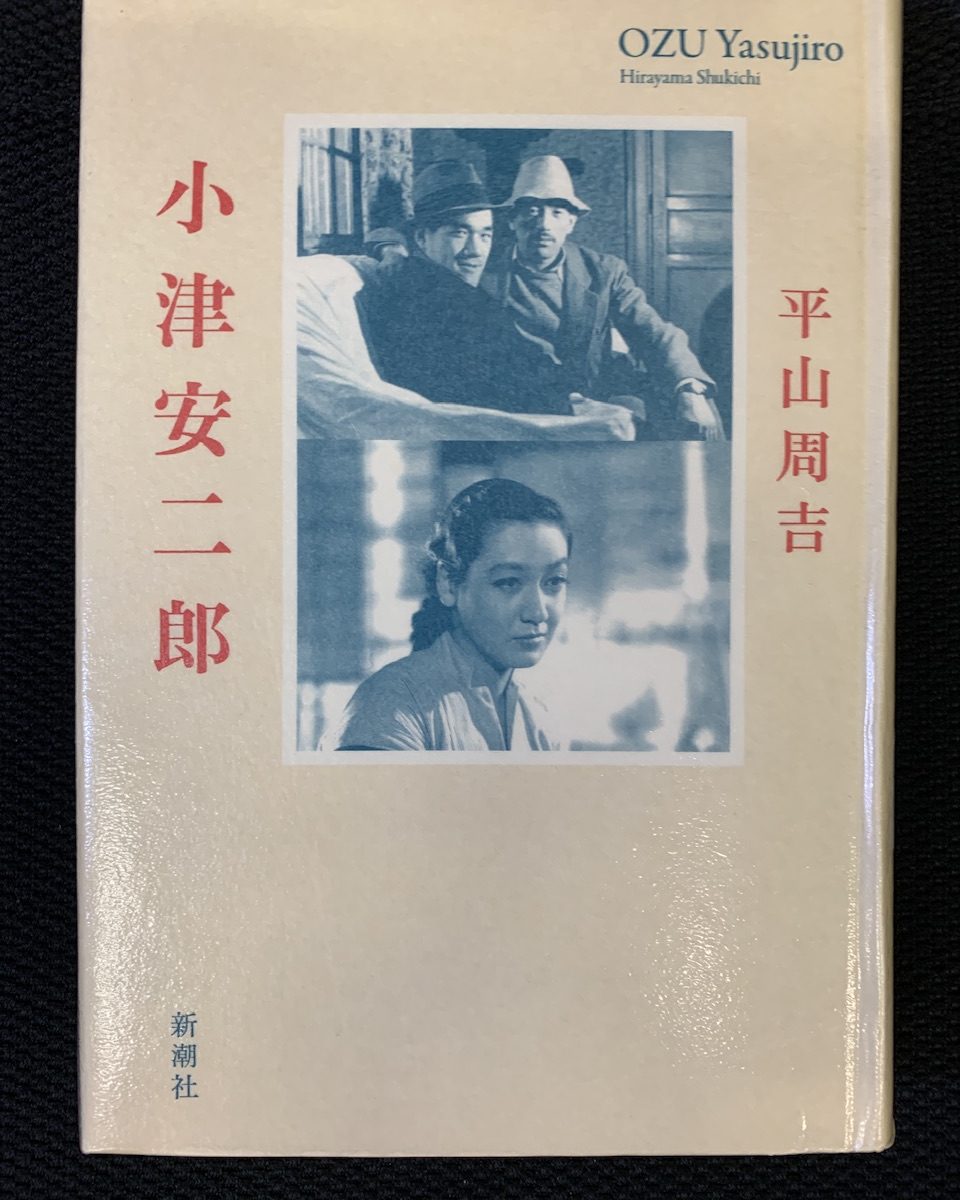

今、話題になっている平山周吉著「小津安二郎」(新潮社)を読んでいます。同時並行で他の本も沢山読んでいますので、乱読です。

巨匠小津安二郎(1903~63年)に関しては、様々な多くの書籍がこれまで出版され、いわば出尽くされた感じでしたが、それでもなお、この本では今までとは違った視点で描かれている(山中貞雄監督との関係や、円覚寺の墓石にかかれた「無」の揮毫は本人の遺志ではなかったことなど)ということで、多くの書評でも取り上げられ、脚光を浴びています。また、今年はちょうど小津没後60年の節目の年ということもあります。

没後60年が何故、節目の年かと言いますと、小津監督自身、今ではとても若い60歳で亡くなっているからです。晩年の写真を見ると、80歳ぐらいに見えますが、まだ60歳だったとは驚きです。あれから60年経ったということで、今年は小津生誕120年ということにもなります。

著者の平山周吉氏は、いつぞやこの渓流斎ブログで何度も取り上げたあの「満洲国グランドホテル」(芸術新聞社)の著者でもあります。文芸誌の編集長も務めた経歴の持ち主で、古今東西の古書を渉猟して調査研究する手法は、この本でも遺憾なく発揮されています。

でも、正直言わせてもらいますと、異様にマニアックで、重箱の隅の隅まで突っついている感じがなきにしもあらずで、逆に言えば、マニアックだからこそ出版物として通用するといった感想を抱いてしまいました。

とは言っても、私は小津安二郎が嫌いなわけではありません。彼がこよなく愛して通った東京・上野のとんかつ屋「蓬莱屋」には今でも通っているぐらいですからね(笑)。世界の映画人やファン投票で、代表作「東京物語」が何度も世界第1位に輝き、私も「東京物語」だけは、10回ぐらいはテレビやビデオで見ています。1953年公開ですから、劇場では見ていませんが。。。(遺作となった小津作品は「秋刀魚の味」ですら1962年公開ですから、小津作品を封切で映画館にまで足を運んで観たのは戦前生まれか、私の親の世代ぐらいではないでしょうか。)

でも、この本を読んでみて、私自身は、小津作品をほとんど観ていないことが分かり、観ていないと何が書かれているのか分からないので、慌ててDVDを購入して観たりしています。

早速、観たのは、1949年度のキネマ旬報の1位に輝いた「晩春」と、遺作になった62年の「秋刀魚の味」です。そしたら、あれ?です。何という既視感!

男やもめの初老の父と年頃の娘がいて、老父は娘が行き遅れ(差別用語で、行かず後家)にならないか心配しています。娘はお父さん大好きで、いつまでも身の回りの世話をしてあげたい。老父は、痛し痒しで、それでは困る。結局、周囲からの縁談を進めて、最後は娘のいなくなった家で、老父は寂しく感慨深気な表情でラストシーンとなる。。。

「晩春」「秋刀魚の味」ともに、この老父(とはいっても56~57歳)役が笠智衆。行き遅れになりそうな娘(とはいっても、まだ24歳)役は、「晩春」では原節子、「秋刀魚の味」では岩下志麻です。両作品とも、結婚相手は最後まで登場せず、名前だけ。自宅での花嫁衣裳姿は出てきますが、式や披露宴の場面はなし。うーん、同じようなストーリーといいますか、「晩春」から13年目にして、ワンパターンと言いますか、歌舞伎の様式美のような同じ物語が展開されます。それで、デジャヴュ(既視感)を味わってしまったわけです。

特に老父役の笠智衆(もう40代から老人役を演じていた!)は、意識しているのか、あの独特のゆったりとした台詞の棒読み状態の中で、いぶし銀のような深い、深い味わいを醸し出しています。(「そおかあ、そうじゃったかなあ~」は夢にまで出てきます。)

小津作品のほとんどがホームドラマと言えば、ホームドラマです。特別な悪人は登場せず(嫌な奴は登場します=笑)、露骨な煽情的な場面もなく、何処の家庭でも抱えそうな身近な問題をテーマにしています。どちらかと言えば、お涙頂戴劇か? 共同脚本を担当した野田高梧の台詞回しは、至って自然で、フィクションではなく、いかにも現実に有り得そうな錯覚に観る者を陥れますが、実生活では、最後まで独身を貫いて家庭を持たなかった小津が、何故ここまでホームドラマに拘ったのか不思議です。この本はまだ半分しか読んでいないので、最後の方に出てくるかもしれませんが、原節子との噂の真相も書いていることでしょう。

ああ見えてファッション好きで、全く同じ色と柄の服を何着も揃えているとか、酒好きで知られ、行きつけの店は今でも「聖地」になっているとか。 ーこのように、小津安二郎という人が映画監督の枠を超えて、人間的に魅力があったからこそ、世界中の人から愛され、特にヴィム・ヴェンダース監督を始め、超一流のプロの映画人にも愛されたのではないかと私は思っています。日本的な、あまりにも日本人的な小津作品が、海外に通じるのも、人間の感情の機微に普遍性があるからでしょう。

ところで、「秋刀魚の味」で、どこの場面でも秋刀魚が登場せず、少なくとも、何のキーポイントにもなっていないので、何でだろうと思って、この本の当該箇所を読んでみましたら、著者の平山氏は「『秋刀魚の味』は鱧(はも)と軍艦マーチの映画だ」なぞと書いておられました。恐らく、そう言われても、「秋刀魚の味」を御覧になっていない方は、よく分からないかもしれませんけど、確かにそうでした。そして、「秋刀魚の歌」で一躍有名になった詩人の佐藤春夫とその親友の谷崎潤一郎について触れ、文学少年だった小津安二郎は、二人の作品を全集などで読んでいるはずで、かなりの影響を受けていることも書いておりました。

先ほど、この本について、「異様にマニアックだ」などと失礼なことを書いてしまいましたが、このように、ここまで各作品の細部について、解明してくれれば、確かに、「小津安二郎伝 完全版」と呼んでも相応しい本かもしれません。

【追記】

(1)著者の平山周吉の名前は、小津安二郎の代表作「東京物語」で笠智衆が演じた主役の平山周吉から取られたといいます。それだけでも、筆者は熱烈な小津ファンだということが分かります。

(2)「秋刀魚の味」では、やたらとサッポロビールとサントリーのトリスバーが出てきます。「提携(タイアップ)商品広告」と断定してもいいでしょう。「ローアングル撮影」など小津安二郎を神格化するファンが多いですが、私は神格化まではしたくありませんね。ただ、小津作品は、歴史的遺産になることは確かです。映画を観ていて、パソコンやスマホどころかテレビもなかった時代。冷蔵庫も電話も普通の家庭にはなかった時代を思い出させます。文化人類学的価値もありますよ。