私生活で色々と心配事が続いて悩みが尽きません。こういう状況だと何をやってもつまらないものですね。物欲がなく、悪所に行かず、賭け事はせず、宝くじも買わず、煙草も吸わず、最近、あまり酒も呑まず、好きな音楽も聴かず、只管、四角四面、謹厳実直に振舞っているので、ますます生きているのが苦しいのです(笑)。本を読んだり、映画を観たりしてますが、実は心底から楽しめません。-まあ、こんな繰り言を書いてしまいましたが、こうして、つまらないブログを書いても旧知の人や見知らぬ人からコメント等を頂いたりすると嬉しくなり、「ま、書き続けていきますか…」という気持ちにさせてくれます。

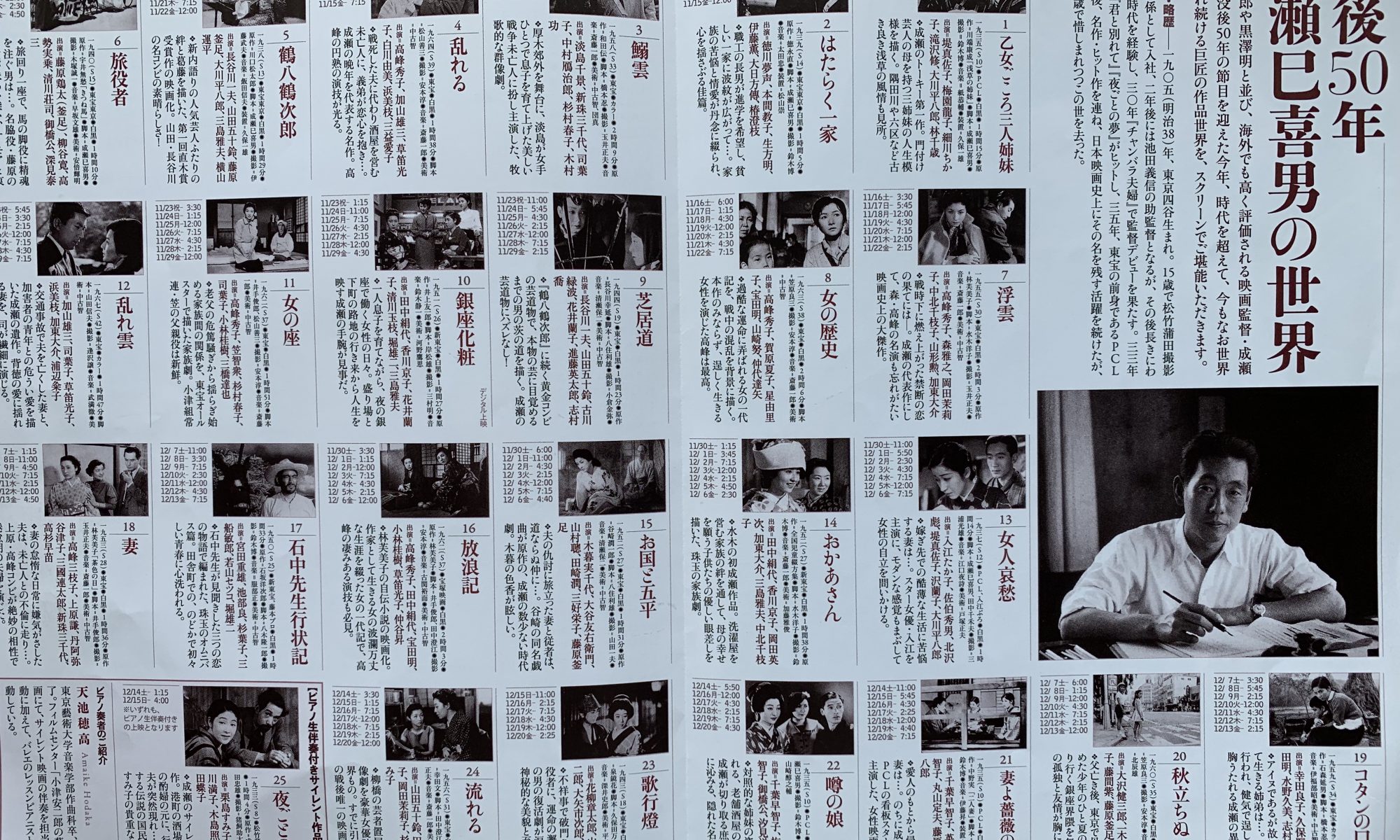

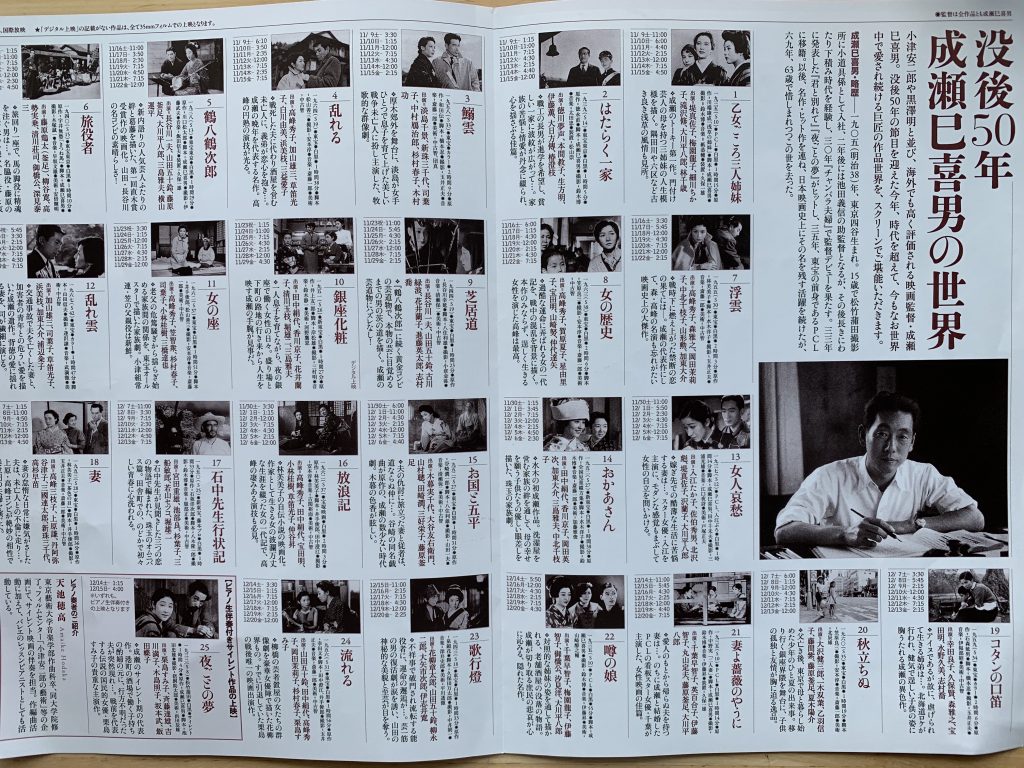

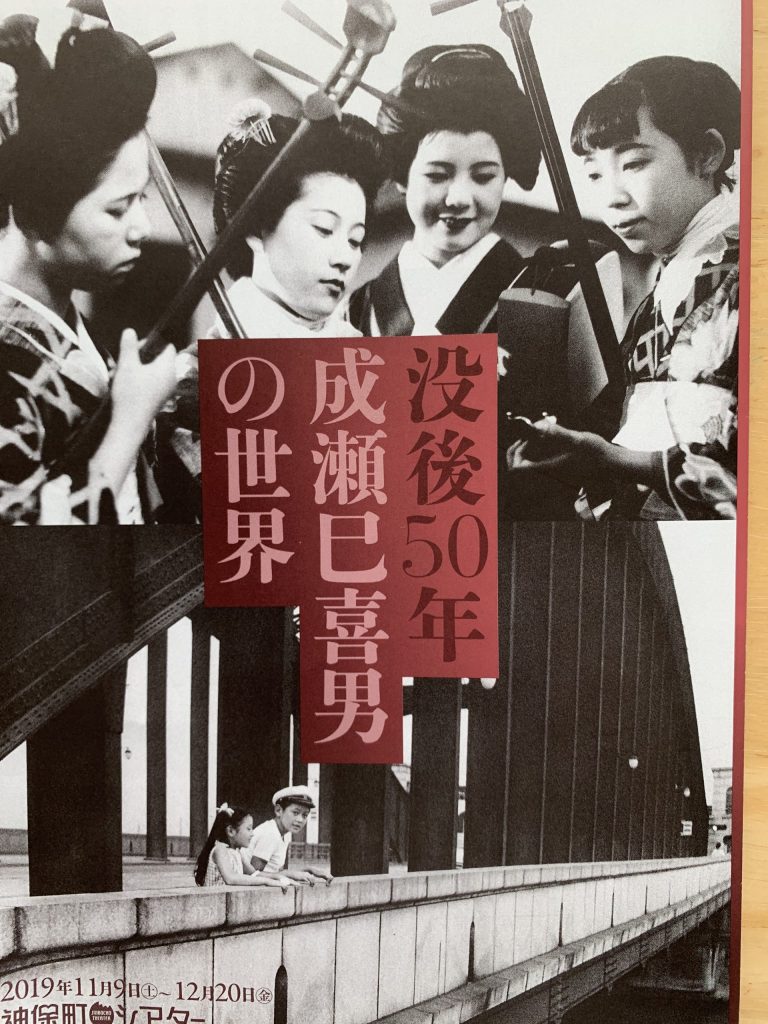

今日も書くことは、またまた成瀬巳喜男監督の戦前の1930年代の作品です。前回、成瀬巳喜男監督のファンクラブの方々が立ち上げた精巧なサイトをご紹介しましたが、その中で、1930年代作品のベストワンに挙げていた「まごころ」を初めて観てみました。1939年(昭和14年)、東宝東京の作品です。1939年はノモンハン事件が起きた年です。ゾルゲ事件の国際諜報団の一人、ブーケリッチがアヴァス通信(現AFP通信)記者としてこのノモンハンを取材しています。また、1939年は第2次世界大戦が始まった年でもあり、世界中で軍部が台頭し、きな臭い時代です。撮影当時は、そんな時代背景がありました。

原作は、「青い山脈」で知られる石坂洋次郎で、同名の小説は同じ1939年に発表されていますから、凄い速さです。石坂は当時からベストセラー作家だったのでしょう。それにしても同じ年に映画化するなんて、映画監督も原作に飢えていたんですね(笑)。成瀬作品の中で、「まごころ」はあまり知られていませんが、1930年代のベストワンになるぐらいですから、確かに本当に良い作品でした。

日本では既に、1937年から支那事変(日中戦争)が始まっており、映画は、何処か地方の駅舎の前の広場で(甲府駅らしい)、「大日本愛国婦人会」の白いタスキを掛けた主婦たちが大勢集まって、何か打ち合わせをしている場面から始まります。「大日本愛国婦人会」といっても、今では誰一人も関心を持つ人はいませんが、かつて、この団体に異様に興味を持っていた方がおり、色々と教えてもらったことがあったので、私なんか注視してしまいました。

「銃後の守り」とも言うべき婦人会は、ざっくり言って3団体あり、第1がこの「愛国婦人会」(1901年設立)で内務省・厚生省系で、最盛期は約312万人。華族の参加も多かったようです。第2が「大日本連合婦人会」(1931年設立)で文部省の音頭取り。第3の「大日本国防婦人会」(1932年発足)は、陸軍省、海軍省の肝いりで、最盛期は905万人以上も参加しました。この3団体は1942年に国家総力戦体制ということで、「大日本婦人会」の一つに統合され、終戦まで続きます。

映画の話から少し外れた感じですが、とにかく、この大日本愛国婦人会のリーダーが浅田夫人(村瀬幸子)で、その娘の小学校高学年らしき信子(悦ちゃん)が学期が終わり、成績が10番に落ち、代わって、信子の親友の長谷山富子(加藤照子)が1番になったという話から物語は展開します。

子どもが主役なので、子供映画のようですが、なかなか奥が深い(二人とも演技がうまい)。浅田夫人の夫は銀行役員の敬吉(高田稔)ですが、どうやら、将来、婿養子になる条件で、学生時代に学費を払ってもらっていたらしい。夫婦関係は醒めています。

ところが、敬吉には若い頃に好きな相手がいて、それが今は富子の母親の蔦子(入江たか子)。二人は当然、結婚できず、蔦子はある男に嫁ぎましたが、飲んだくれの甲斐性なしで、早くに亡くなり、蔦子は針仕事で家計を支え、富子を育てています。

富子と信子は親友なので、夏休みに、川で遊んでいるうちに、信子が足を怪我してしまいます。そんな偶然の機会に蔦子と敬吉が久しぶりに再会し、噂を聞いた浅田夫人は嫉妬で怒り狂います。しかし、すぐ誤解は解け、ちょうど召集令状が敬吉のもとにも来ていて、最後は、敬吉の出征場面で終わります(恐らく中国大陸へ)…と大体の荒筋を書いてしまいましたが、80年以上昔の映画だからいいでしょう、と勝手な解釈で、悪びれた様子は見せません(笑)。ご興味のある方は御覧になってください。

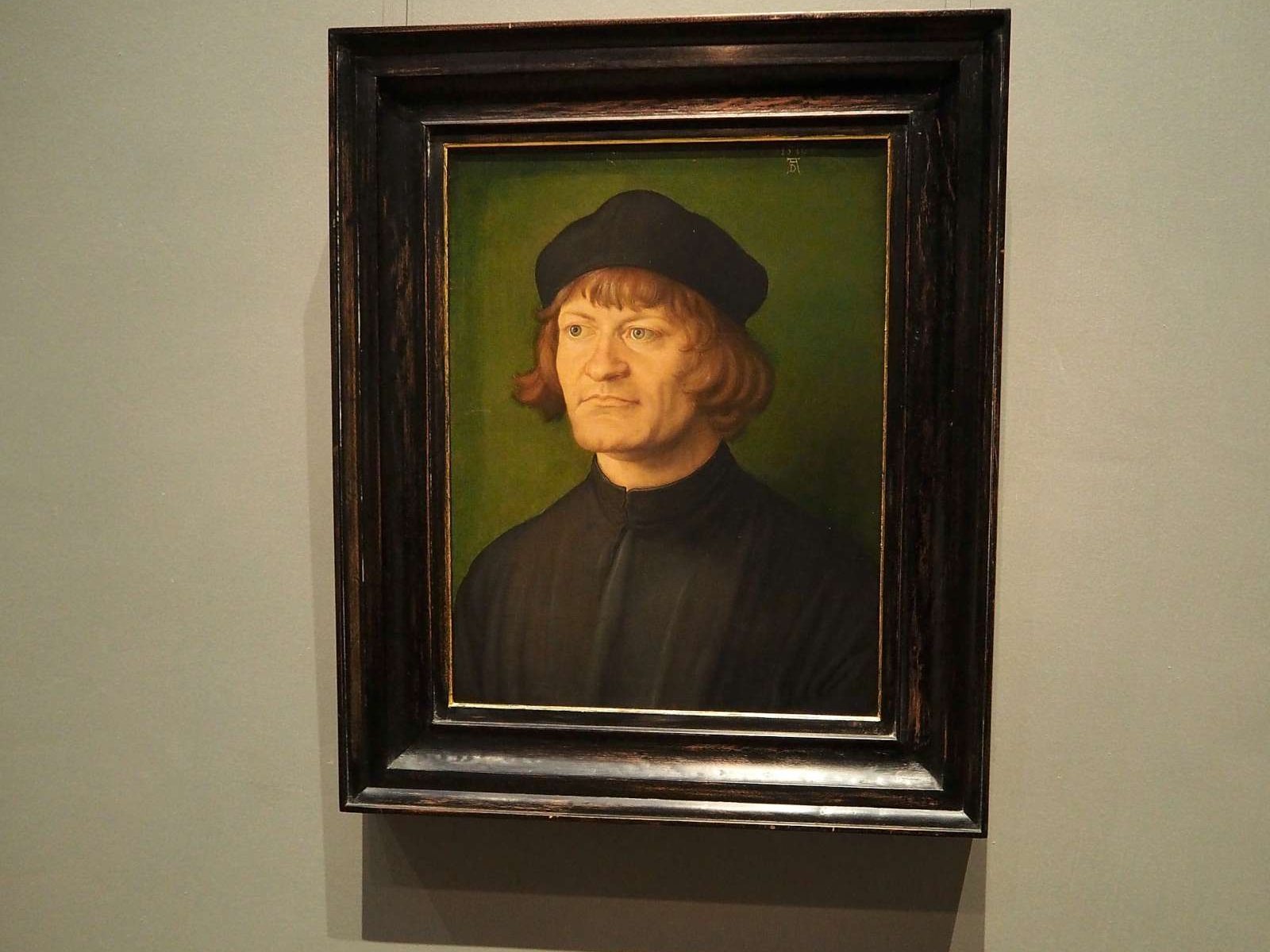

蔦子役の入江たか子(1911~95)は、前回も書きましたが華族出身の美人女優で当時の大スター。敬吉役の高田稔(1899~1977)も、当時の二枚目スターだったらしく、確かに凛々しくて、惚れ惚れするぐらい格好良い俳優です。この人、戦後になっても長らく俳優生活を続けていて、テレビの「ウルトラQ」や「ウルトラマン」まで出ていたんですね。全く知りませんでした。

もう一つ、第3位の「鶴八鶴次郎」(東宝東京、1938年)も観ましたが、これも大傑作。長谷川一夫と山田五十鈴の二大スターの共演ですが、二人とも実に若いこと。長谷川一夫は、勝新太郎にそっくりですし、山田五十鈴は年配になってしか知らなかったので、こんな品のある美人さんだったとは…(失敬)。原作は川口松太郎の同名小説(1934年)で、第1回直木賞受賞作品なので、私も原作は読んでいましたが、こんな話だったけ?と自分の記憶力のなさにがっかりしてしまいました(笑)。

番頭の佐平役の藤原釜足もいい味出してましたが、やはり、二大スターの魅力を存分に引き出した成瀬監督の手腕には感服しました。