東京・新橋駅前に来店型の「新型コロナPCR検査センター」が12月4日から開業したことをニュースで知りました。完全予約制(ウエブなど)で、店舗で唾液を採取(所要時間3分前後)し、翌日には結果が本人に通知されるそうです。検査価格は2900円(税別)。それは良いとして、驚いたことに、この「新型コロナ検査センター」という会社は、木下グループの一員だということです。

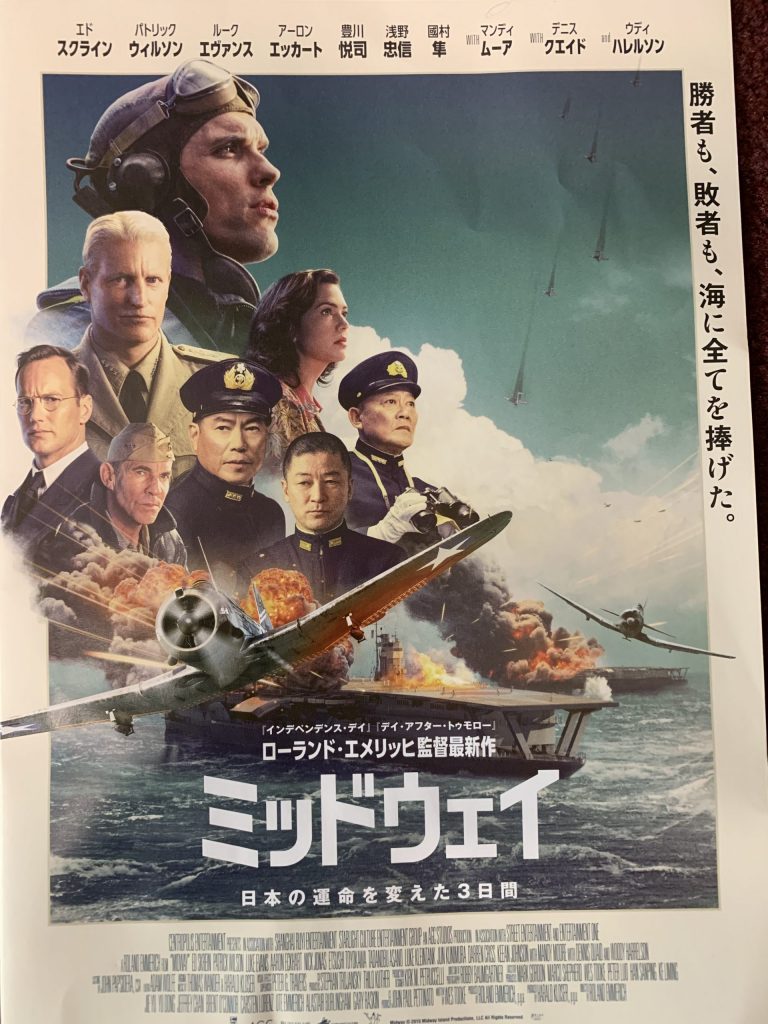

木下グループは、木下工務店を中心にした建設会社グループだと思いきや、映画「関ケ原」などの製作や、ハリウッド映画「ミッドウエイ」など海外映画の配給をやっているキノフィルムズ、東京や福岡にある映画館キノシネマ、俳優の小林稔侍、光石研、オダギリジョーらが所属する芸能プロダクションの鈍牛倶楽部、それにラジオのインターFMの100%株主といった芸能、報道関係、それに木下スケートアカデミーや水谷隼、張本智和ら卓球選手のスポンサーなどスポーツ関係の会社を運営しています。

そこまでは、私も何となく知っておりました。仕事で調べたことがあったからです。でも、この木下グループが医療、福祉、教育関係にまで「進出」していたとは知りませんでしたね。木下グループのホームページを見ると、「木下の介護」「木下の保育」「木下福祉アカデミー」「木下未来学園」…何でもござれです。「新型コロナ検査センター」はグループ100%子会社で、グループ内の医療法人和光会が監修しているとのこと。意外でしたね。知らなかった人も多いと思います。

建設会社から芸能、病院まで、どこか節操がないほど広範囲にカバーしている木下グループは凄過ぎますね。これだけ節操がないことで思い出すのは、このブログでどういうわけかアクセス数が多い、2017年2月23日に書いた「凄過ぎる滋慶学園」ぐらいです。

つい、「節操がない」などと言ってしまいましたが、建設会社として出発して、芸能も医療も福祉も必要だったから、段々、拡大していったのかもしれません。

木下グループは、株式を上場していないせいか、「会社概要」情報は「四季報」にも掲載されておらず、ネットでも正式に公開していないみたいですが、非公認のネット情報によると、現在のグループCEO木下直哉氏(1965年生まれ、福岡県出身)が2004年 に1000億円の債務超過に陥っていた木下工務店を買収して代表取締役に就任されたようです。木下氏は、同姓ながら木下工務店の創業者と関係がないようですが、キノフィルムズなど拡大戦略はこの人の経営手腕によるものだったんですね。かなりのやり手です。

ラジオのインターFMを聴くと、盛んに「木下抗菌サービス」などのCMを流しています。メディアを広告媒体として相乗効果を狙っているのでしょう。

コロナ禍の中、日本では縦割り行政の弊害でPCR検査が遅々として進んでいません。その間隙を縫って、営利事業としてPCR検査までやってしまうとは、木下グループ、凄過ぎる。

12月5日午前11時の時点で、木下グループのPCR検査の予約サーバーが込み合っていて繋がらず。「12月8日まで予約は埋まっているので、9日以降のご予約を受け付けます」との告知がありました。