最近、文学しています。残った夏休みの宿題を慌てて仕上げようとしている感じもします。

文学ですから、儲かりません。はっきり言って、なくても困りません。といいますか、なくても生活に支障はきたしません。そういうものに、学生時代の一時期、命を懸けるほど熱中したことがありました。

今でこそ堕落して、他人のこしらえたフィクションには目もくれずに、ビジネス書やブロックチェーンやMMT関連の書物にまで首を突っ込んで、不安な将来に備えていますが、かつては、経済に左右されない人生こそが美徳であると信じていた時期がありました。

文学には社会を変革する力があると信じていたこともありました。

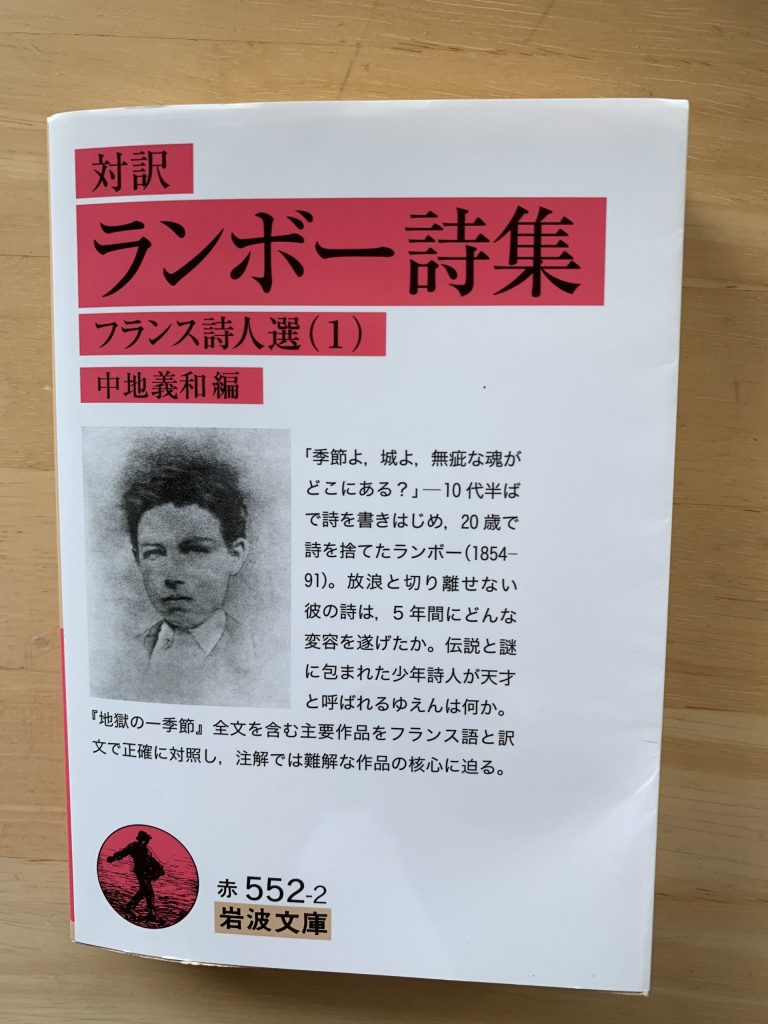

それは新聞広告で目にした一冊の文庫本でした。

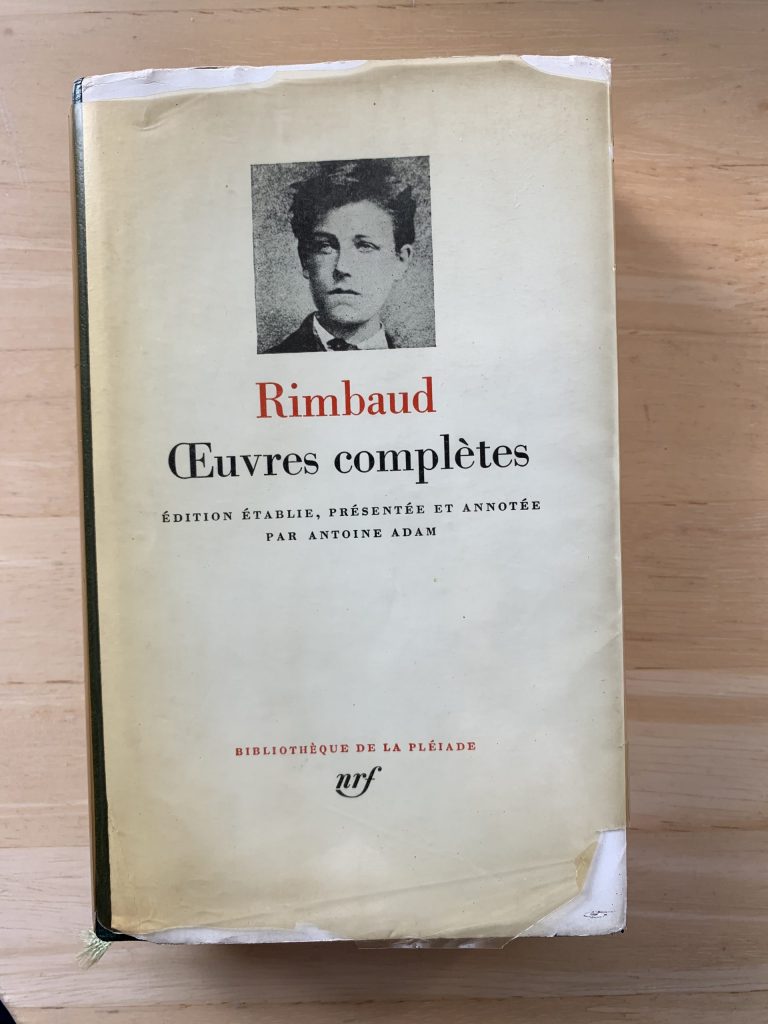

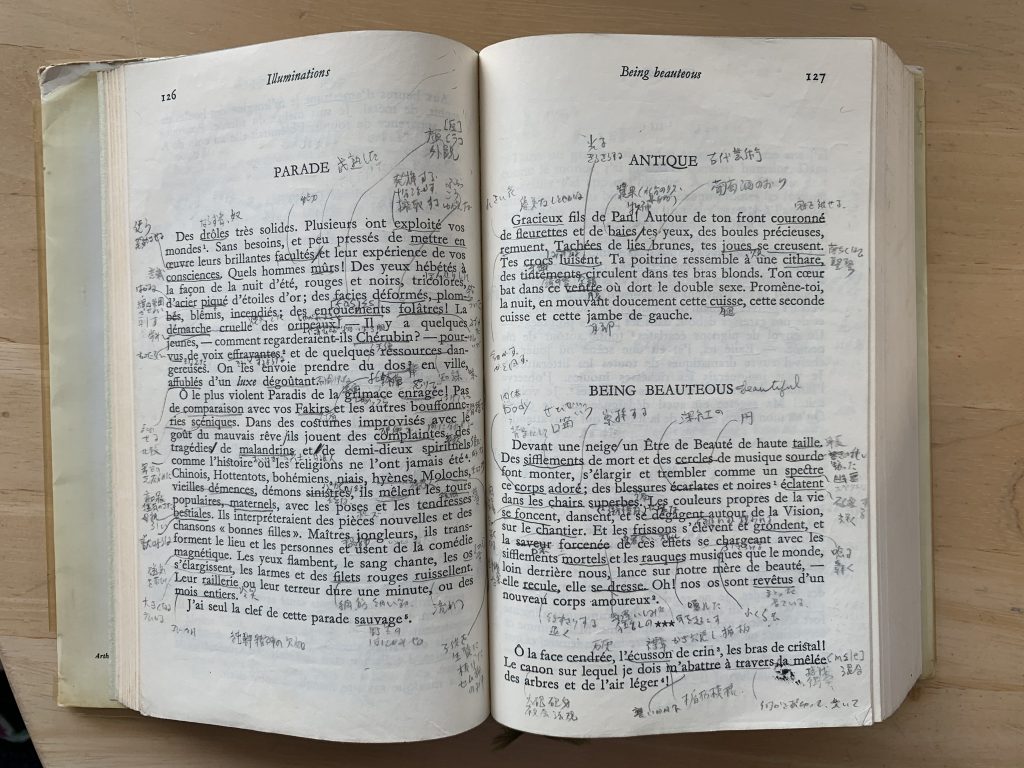

中地義和編「対訳 ランボー詩集」(岩波文庫、2020年7月14日初版)です。何か見てはいけない広告を見てしまった感じでしたが、ずっと心の奥底に引っかかっていました。フランス象徴派詩人アルチュール・ランボー(1854~91)は、学生時代にかなりはまったことがありましたから尚更です。フランス語の原書は、文庫版では飽き足らず、高いプレイヤード版の全集も買いました。日本語は、小林秀雄訳、中原中也訳、鈴村和成訳などを経て、平井啓之ら共訳の「ランボー全集」(青土社)まで買い揃えました。それでも、難解過ぎて途中で挫折してしまいました。

わざわざ、この本を買ったのは「対訳」としてフランス語の原文と和訳が並列していたからでした。

しかし、正直に告白すると、途中で挫折したように、20代の頭ではさっぱり分かりませんでした。意味はどうにか取れても、作者の意図する本意や時代的背景などを熟知していなかったせいもありました。ランボーは15歳頃から詩作をはじめ、20歳で早くも筆を折りました。ということは作品の大半は、10代の少年が書いたものです。歴史に残る大天才を前にして、異国の軽輩が何か言うのも烏滸がましいのですが、極東に住む凡夫の若者はランボーの作品を理解することを諦めました。そして、邪道ながら、彼にまつわる逸話(ファンタン・ラトゥールの絵画など)を追いかけました。

詩作をやめたランボーは、オランダ軍傭兵としてジャカルタに行ったり(後に脱走)、キプロスの採石場の現場監督をしたりしましたが、地元シャルルヴィル高等中学校時代の級友エルネスト・ドラエー(1853~1930)から文学への関心を問われると「あんなもの、もう考えもしないさ!」と答えたといいます(1879年)。

その後、ランボーはイエメンのアデンにあるバルデー商会に雇われ、アビシニア(現エチオピア)のハラールの代理店に勤め、交易商人になります。主に象牙やコーヒーの取引やフランスからの工業製品や武器まで扱ったようです。しかし、アデンで膝の腫瘍が悪化します。風土病だったとも性病だったとも色んな説がありますが、フランスのマルセイユに戻り、コンセプション病院で右脚を切断し、1891年11月10日に同病院で死去します。まだ37歳という若さでした。

若い頃のランボーと言えば、詩人ポール・ヴェルレーヌ(1844~96)との不適切な関係を始め、ふしだらで酔いどれの破天荒な私生活が有名ですが、詩作を断ち切り、武器商人になった晩年の孤独で悲惨な生活とその早すぎる死が、彼の書いた難解な作品(「地獄の一季節」など)と見事に、結果的に「言行一致」してしまったことが、何百年経っても彼に惹き付けられる魅力になっていると言えるでしょう。

比類なき超天才児とその後の「没落人生」(本人は認めないでしょうが)とのギャップがあまりにも大き過ぎるので、謎が謎を呼ぶことになったのです。

ということで、35年ぶりに改めて「ランボー詩集」の文庫本(1122円)を読み始めています。

原文と対訳を熟読すると、何と1篇の詩を読むのに2~3日も掛かります。本当です。読書は主に通勤電車の中でしているので、48時間~72時間掛かるという意味ではありません。電車の中で、1篇の詩作品を読むと1日で読み切れず、2~3日掛かるという意味です。

15~16歳の時に書かれた初期韻文詩は、見事な12音綴のアレクサンドランの定型詩になっていて、しっかり脚韻が踏まれています。アレクサンドランは、日本の短歌や俳句と同じようなものかもしれません。脚韻は、aabbだったり、 ababだったり色々ですが、韻を踏むために、主語と述語が倒置されたり、名詞と形容詞が入れ替わったり、形式を優先するために、意味は後回しで、かなりこじつけになったりして、外国人にとって理解するのに難儀することがあります。

何と言ってもフランス語の語彙力には全く歯が立ちません。相手は15歳の少年でも、記憶力抜群の比類なき超天才ですから、異邦人の凡夫が勝てるわけがありません。

ただ、年を取って、人生経験も豊富になり、既に世界各地を旅行し、分別も付き、大きな病気も体験し、他人からの裏切りや嘲笑も味わい、辛酸を舐めてきたお蔭で、人生経験の少ない少年には負けませんね(笑)。それに、自分で言うのも何なんですが、不断の努力による膨大な読書量で、ランボーには負けない教養なるものも身に着きましたから、怖れることはありません。

そんな中で興味深かったことは、15歳の少年だというのに世の中の動きや時事問題にかなり関心があって、当時、普仏戦争(1870年)の最中で、スダンでプロシャ軍に降伏したナポレオン三世を揶揄、批判する詩まで書いていたことです。(15歳の自分はビリヤード場で遊び惚けていましたからえらい違いです。)この詩は、私も学生の頃に読んでいたはずですが、すっかり忘れています(苦笑)。当時のフランスは、世の中の動きや情報を知る手段として新聞ぐらいしかなかったでしょうが、15歳のランボーは「皇帝の憤激」という詩の中で、ナポレオン三世のことを「遊蕩に明け暮れた20年に酔いしれている」といった反帝政派のキャンペーンを文字ったり、「彼(ナポレオン三世)は、眼鏡をかけた協力者を思い出している」と書き、共和派から帝政派に鞍替えして首相になったエミール・オリビエのことを示唆したりしています。

ランボーの10代は、普仏戦争とパリ・コミューンが起きた歴史的な激動期でした。当時のフランス人たちは、「遊蕩に明け暮れた」(遊蕩orgieには乱交パーティーという意味もある)だけでナポレオン三世のことを思い浮かび、「眼鏡をかけた協力者」だけで、オリビエ首相のことが何ら説明もなく分かったことでしょう。これでは、詩人というより、ジャーナリストですね。(そう言えば、19世紀のバルザックやフロベールらの小説は、例えば二月革命など当時の時代背景を忠実に再現したもので、フィクションというより、ジャーナリスティックでした)

私が20代の頃に読んでさっぱり分からなかったことは、今ではネットのお蔭で、簡単に分かります。オリビエ首相だって検索すれは略歴とともに、眼鏡をかけた彼自身の肖像写真まで出てきますからね。今の若い人は羨ましい。

文学していると、コロナ禍の現代を忘れて19世紀に逃避行できます。何と言っても、ヴェルレーヌはともかく(二人の直接の交際はわずか4年だったとは!ランボー17歳から21歳まで。ランボーの死後、無名だった彼を蘇らせたのはヴェルレーヌの尽力によるものだった)、学生時代に親しんだジョルジュ・イザンバール(ランボーの高等中学校の教師)とかポール・デメニー(イザンバールの友人で詩人)やジェルマン・ヌーヴォー(「イルミナシオン」の清書も手伝った詩人)らの名前がこの本にも出てきて、あまりにもの懐かしさに心が動揺し、涙が出てくるほどでした。

恐らく分かってもらえないでしょうけど、私は、彼らのことを現代人より近しく感じてしまうのです。

20代の私は純真無垢で、純粋芸術である(と思い込んでいた)文学に憧れを抱いていたことも思い出しました。

でも、文学の実体は、なくても支障がない絵空事です。一人の人生を変えるほどの文学に出合えた人には「おめでとう御座います」と言うしかありません。

文学だけでなく、生活も哲学も宗教も経済学も政治学も無意味かもしれません。パスカルがいみじくも言ったように、結局、「人生は大いなる暇つぶし」だと最近とみに感じています。