いつも渓流斎ブログを御愛読賜り、誠に有難う御座います。最近、驚くべきことに1日のアクセス数が「3000」台を達成することが多くなっております。普段は1日「300」とか多くても「500」ですので、「どないしたんやあ?」といった心境になります。

よくよく調べたところ、今年1月17日に配信した「比企氏一族滅亡で生き延びた比企能本とその子孫の女優=『鎌倉殿の13人』」のアクセスが異様に多いことが分かりました。ということは、NHKの大河ドラマを御覧になっている方が、たまたま暇つぶしに検索したら、私のブログが出てきたということなのでしょう。まあ、「通りすがり」ということで、この異様なアクセス数も一過性だということが分かりました(笑)。

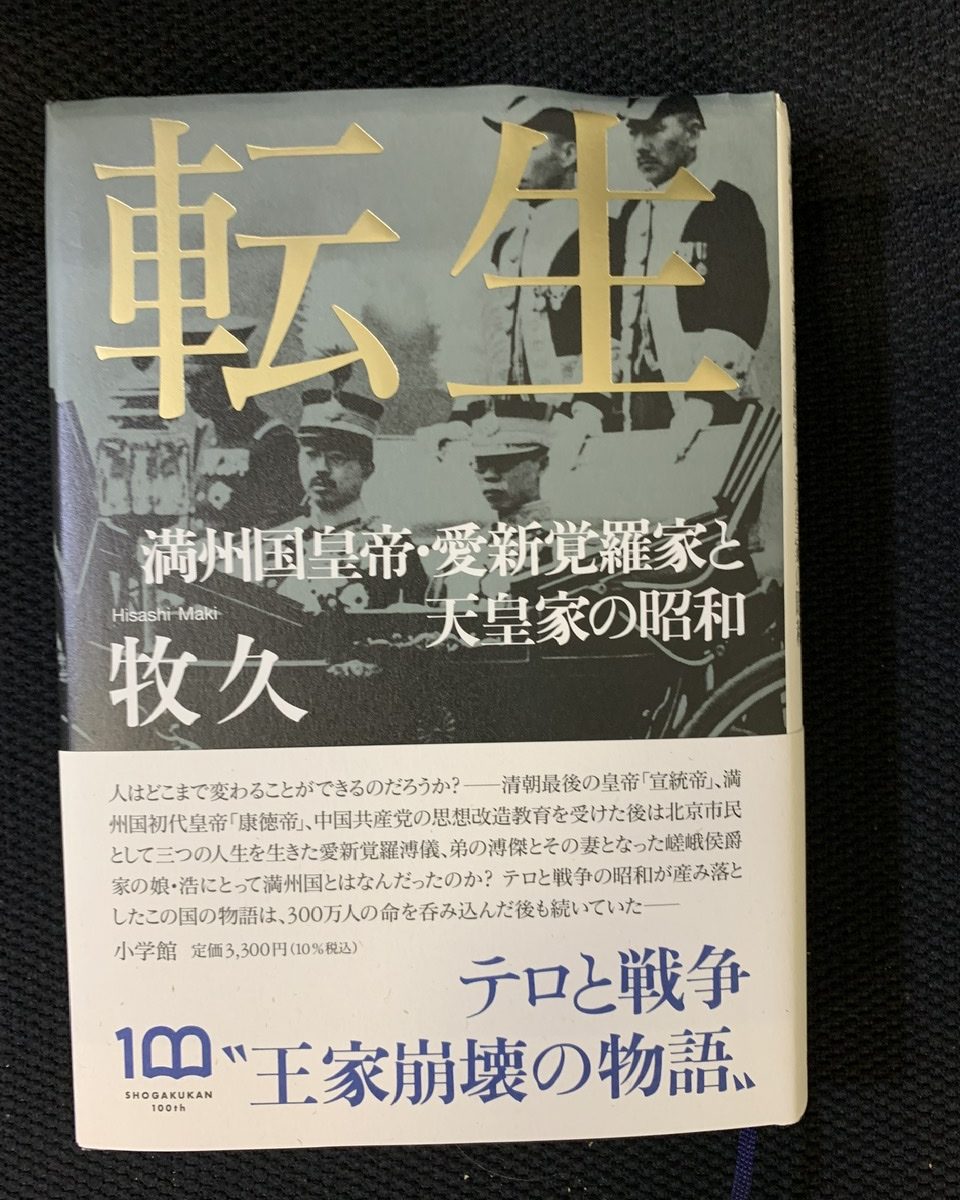

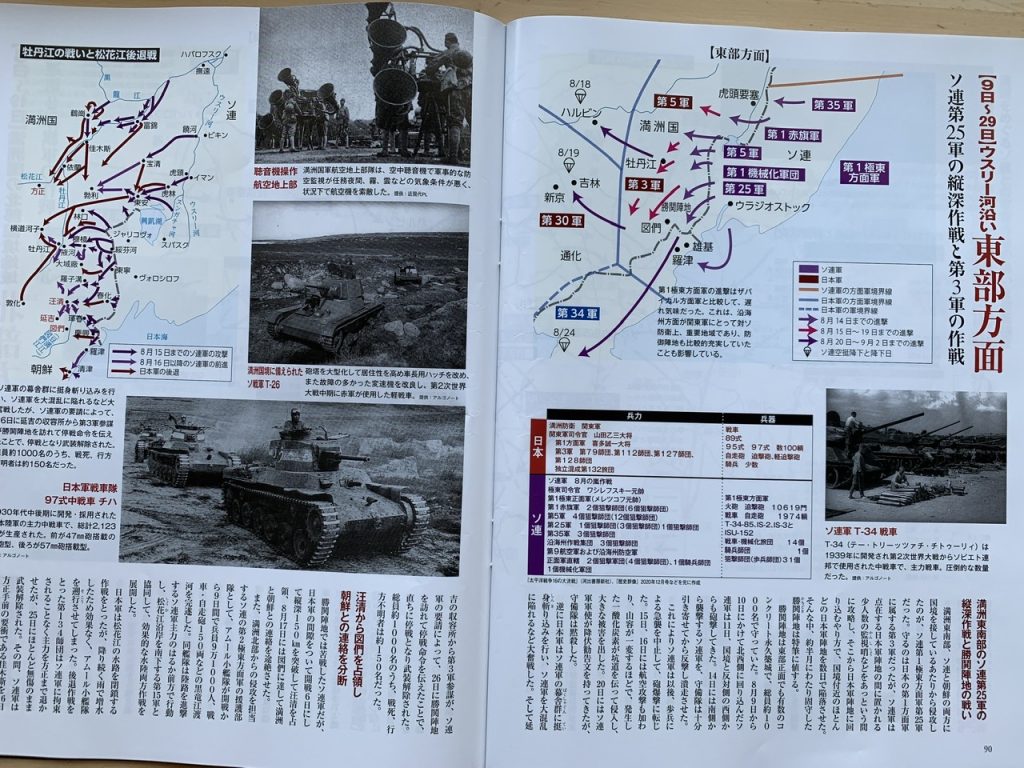

昨日は8月15日。77回目の終戦記念日でした。戦後生まれが今や8割を超えるといいますから、ますます戦争体験者が減り、防衛費増強が叫ばれる中、今後の日本はどうなってしまうのか心配です。終戦記念日の昭和20年8月15日から77年経ち待ちましたが、昭和20年から見ると、77年前はちょうど明治維新の年、明治元年(1868年)なんですね。欧米列強に追いつけ追い越せという「富国強兵」策で、日本は、日清、日露、第一次世界大戦、日中戦争、太平洋戦争と戦争に明け暮れていました。

この明治から昭和にかけての先人たちについて、後世の安全地帯にいる私が一方的に批判するつもりはありません。むしろ、あの19世紀から20世紀にかけての帝国主義、植民地主義で世界がしのぎを削っている中、日本が植民地化されないための苦肉の策の軍国主義はある程度、致し方なかったと思っています。当時最も尊敬された人物は軍人さんでしたからね。

ただ、あの時代は「人権」思想がなかったのが問題です。東北の飢饉で娘が身売りされていたのは人身売買であり、いまだに奴隷制度が残存していたことになります。維新で、封建時代を打破できたと思ったら、明治以降は公侯伯子男の爵位のある身分社会が温存され、陸士・海兵を出たエリートだけが優遇される階級社会でしたので、一兵卒などは虫けら同然の扱いです。兵站(ロジスティックス)の概念すらなく、飲食物は「現地調達」にして補給がないので、戦死者の大半は餓死でした。ランチサンドにチョコレートまで付く恵まれた米兵とはえらい違いです。(インパール作戦の司令官牟田口廉也も、それに続くビルマ戦線の司令官木村兵太郎も、「あとは宜しく」と自分たちだけが飛行機に乗って戦場と白骨街道から脱出、いや逃亡しています。併せて16万5000人の戦死者を出したというのに)

8月15日に終戦にはなりましたが、軍隊は即日解散されたわけではありません。9月2日に米戦艦ミズリー号降伏文書の調印でやっと全面的に武装解除されたと言えます。私の父は大学受験に失敗したため、17歳で志願して帝国陸軍の一兵卒になり、19歳になる2日前の18歳で終戦を迎えましたが、炊事当番だっため、1週間ほど上官の食事を作るために残された、と聞いたことがあります。戦争が終わっても特権階級から奴隷のように使役されたわけです。

大東亜共栄圏の高邁な理念と思想だけは、GHQと東京裁判が断罪するほど酷くはなかったのですが、統治する日本人のエートスが「強い者にはこびへつらい、弱者には虎の威を借りて傲岸不遜に振舞う」では、盟主としての資格は全くありません。迷惑を掛けたアジアの人々に対して反省だけでは足りないと思っています。(現地の人たちは、欧米列強から解放を謳いながら暴力で支配する日本よりもましだと欧米を選んだのです)

日米開戦からわずか半年で、日本はミッドウェーで大敗し、それからは玉砕に次ぐ玉砕で、挙句の果てには鬼畜と見下していた外国人から歴史上初めて占領・支配される始末です。(開戦時、米国のGNPは日本の12倍もあったという無謀な戦争)日本史上最悪の時代でしたが、日本人は痛い目に遭わなければ分からない民族です。もし、連戦連勝だったら、今でも戦争を続けていたことでしょう。それは、ウクライナに侵攻したロシアを見れば分かります。

◇旅行キャンセルし、夏休み返上

さて、目下、お盆休みとなり、私も今頃、日蓮宗の総本山身延山にお参りに行っていたところでした。しかし、コロナの第7波の感染が拡大して、感染者数も高止まりし、おまけに、先月7月は個人的に病気をして1週間も会社を休んでしまったことから、旅行はキャンセルしてしまいました。身延山のキャンセルは2年連続2度目です。

ということで、夏休みは返上して、しっかり、出勤しております。

あ、そう言えば、先日、このブログを読んでくださる都内にお住まいのNさんからは「もう一人の自分をつくられることが必要ではないですか」との助言も頂いたことを書きました。どうしようか、ずっと考えていたのですが、もう一人の自分は、何も日本人にすることに拘る必要はない。一層のこと、フランス人にしようということで、名前も考えました(笑)。

François Hautchamp ( フランソワ・オウシャン)です。

フランソワは、アッシジの聖フランチェスコに由来するらしいですが、フランス人にはよくある名前です。国王や、ラブレー(作家)、ミッテラン、オランド(大統領)もフランソワです。オウシャンは私の造語で、Hautは高い、champ は田んぼという意味です。オウシャンは、マルセル・デュシャンみたいでいいじゃないですか(笑)。

もう一人の自分、フランソワ・オウシャンはバカロレア試験を控えた1970年代のリセの学生という設定です。これから、サルトル、カミュに加え、ポール・ヴァレリーやレヴィストロース、メルロー・ポンティー、アンリ・ベルクソン、ミシェル・フーコーらを読破しなければ、試験にすら臨めないといった状況です。

パスカルを例に出さなくとも、人生はどうせ暇つぶしです。好きなことをすれば良いのですが、個人的に、今さら、「呑む、打つ、買う」にのめり込む年齢(とし)ではあるまいし、です。

1970年代のフランス人の学生フランソワ・オウシャンがもう一人の自分…いいんじゃないでしょうか?!