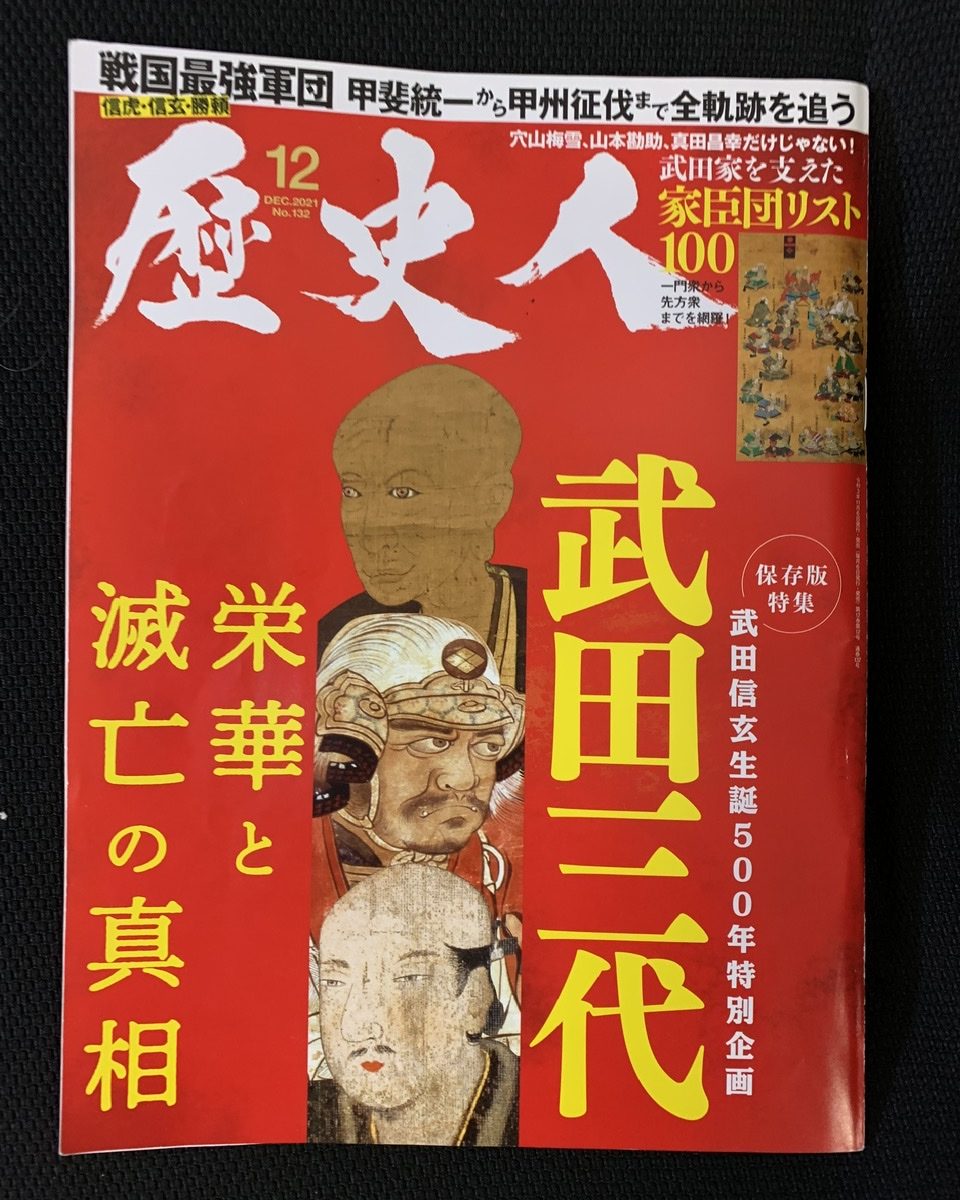

もう「歴史人」12月号の武田信玄生誕500年特別企画「武田三代 栄華と滅亡の真相」特集を読んでいて2週間ぐらい経ちます。別に難しい本ではないのですが、記憶力が衰えていて、「武田二十四将」をやっと覚えたかと思ったら、今度は「武田氏家臣団76将」が出てきて、「わーー」となってしまったのです。

それだけこの本には、武田信虎・信玄・勝頼3代を中心とした家臣団や合戦、武田氏をめぐる女性たち、上杉謙信、今川義元、北条氏康、徳川家康らライバル武将たちなどほぼ全員が網羅されているので、覚えきれないくらい情報量が満載です。

となると、この本の要旨を整理して書くことなどとても無理なので、印象に残ったことだけ、サラッと触れてお茶を濁すことに致します。

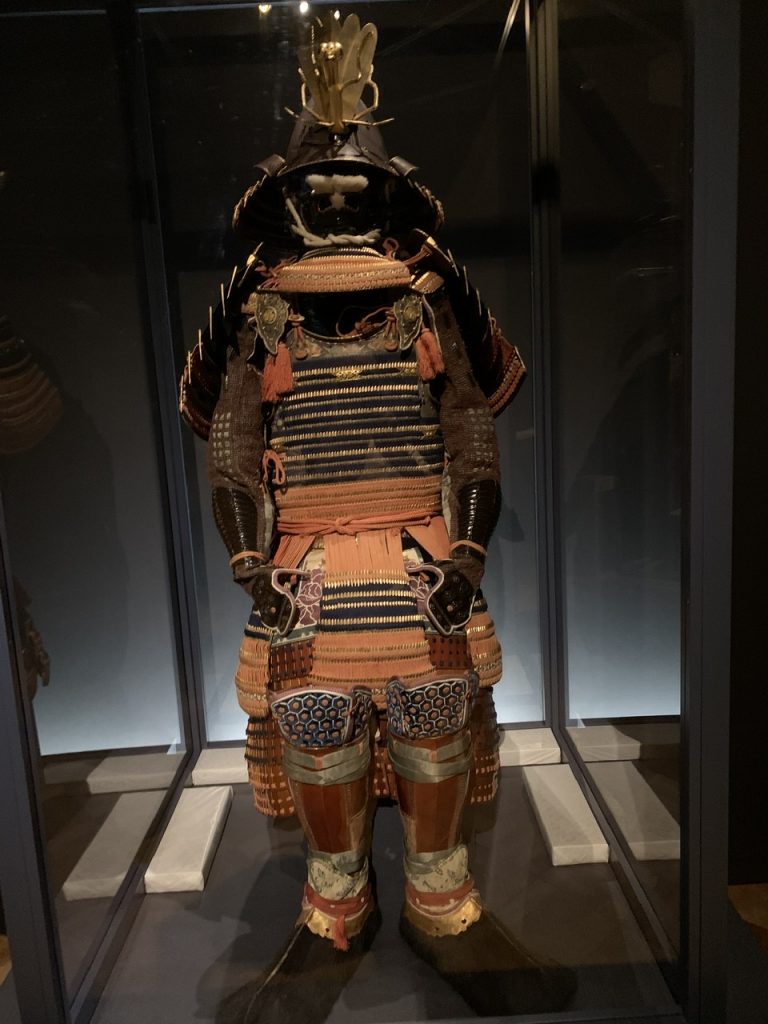

まずは、武田家臣団として「四天王」と呼ばれた内藤昌豊、山県昌景、高坂昌信、馬場信房の4人を抑えておけば宜しいでしょう。武田信虎・信玄・勝頼の3代は、今の甲府の「躑躅ケ崎館」を根城にし、その北の海津城(後の松代城)に高坂昌信 、東の箕輪城に内藤昌豊、南の江尻城に山県昌景、西の深志城(のちの松本城)に馬場信房を配置していました。

四天王のうち、内藤昌豊、山県昌景、馬場信房の3人もが、勝頼が織田・徳川連合軍によって大敗した長篠の戦いで戦死しています。海津城で上杉謙信の進軍に備えていた高坂昌信は長篠の戦いに参陣しませんでしたが、上杉氏と武田氏との和睦交渉中に病没します。高坂昌信は、武田氏の軍法「甲陽軍鑑」を口述筆記させた人としても知られています。

私は井上靖の小説「風林火山」などを読んで、山本勘助は武田信玄の軍師として有名だと思っていたのですが、「甲陽軍鑑」では、勘助が信玄の片腕として合戦を指揮した事実は確認できず、築城の名人ではあっても、足軽大将だったという解釈でした。(試験の時のヤマカンというのは、この山本勘助から取ったという説あり)

武田二十四将の一人で筆頭家老だった板垣信方の子孫に幕末明治の板垣退助がいたという事実には驚かされました。信方は1548年、村上義清との上田原の合戦(長野県上田市)で討死しますが、その孫の正信が遠江・掛川城主の山内一豊に召し抱えられます。一豊は関ケ原の戦いで東軍のために奮闘したので、土佐20万石に移封され、信方も1000石与えられ、そのまま子孫は土佐の山内家に仕えていたのです。

武田家は長篠の戦いで大敗した武田勝頼で滅亡したのかと思っていましたが、勝頼は信玄の四男(母は諏訪御料人)で、次男龍宝(信親=母は正室三条夫人で、清華家三条公頼の娘。その妹は何と本願寺の顕如に嫁いでいた!)系は「武田宗家」を名乗り、現在17代目英信と続いています。また、七男信清(母は根津御寮人)系は上杉家の庇護を受け、「米沢武田家」として続いているといいます。

親族衆の穴山梅雪、譜代家臣小山田信茂らの離反で、勝頼が自害に追い込まれて遺臣となった武田軍団は、本能寺の変後、武田旧領獲得を狙う徳川家康によって召し抱えられます。彼らは上杉景勝、北条氏政らとの天正壬午の戦いで活躍し、江戸時代にも生き残ります。

武田信玄の次女で穴山梅雪(所領安堵された信長への挨拶で家康とともに安土城に行き、堺で遊覧中に本能寺の変が起き、帰国途中で一揆に惨殺される)の正室だった見性院は、家康から500石を与えられ、二代将軍秀忠の庶子幸松丸を養育します。幸松丸は信州高遠藩の保科家の養子となって保科正之となり、初代会津藩主となります。

この見性院の墓が、さいたま市緑区東浦和の天台宗清泰寺にあるとはこれまた驚きでした。あの武田信玄の娘が東浦和に眠っていたとは! それは、見性院が家康から大牧村(この緑区東浦和)に領地を与えられていたからでした。もう、歴史を知らないタモリのように「だ埼玉」なんて馬鹿にできませんよ!