12月10日(土)は、第48回諜報研究会にオンラインで参加しました。当初は、早稲田大学の会場に足を運ぶ予定でしたが、事情が生じて、正田先生に御迷惑をお掛けしながら、オンライン参加に切り替えてもらいました。

少しトラブったのは、しばらく使っていなかった自宅のプリンターがパソコンとの接続が断絶していて使えず、遅く来た一部の資料が印刷できなかったことでした。私はIT音痴なので、ちょっとイラつきました(苦笑)。また、毎度のことながら(笑)、登壇された講師の先生方の講義が早いのでメモが全く追い付かず、以下に書くことは「概要」にもなっていない、単なる個人的感想であることを最初にお断りしておきます(苦笑)。

苦笑ばかりですので、皆様も興醒めしたことでしょう。

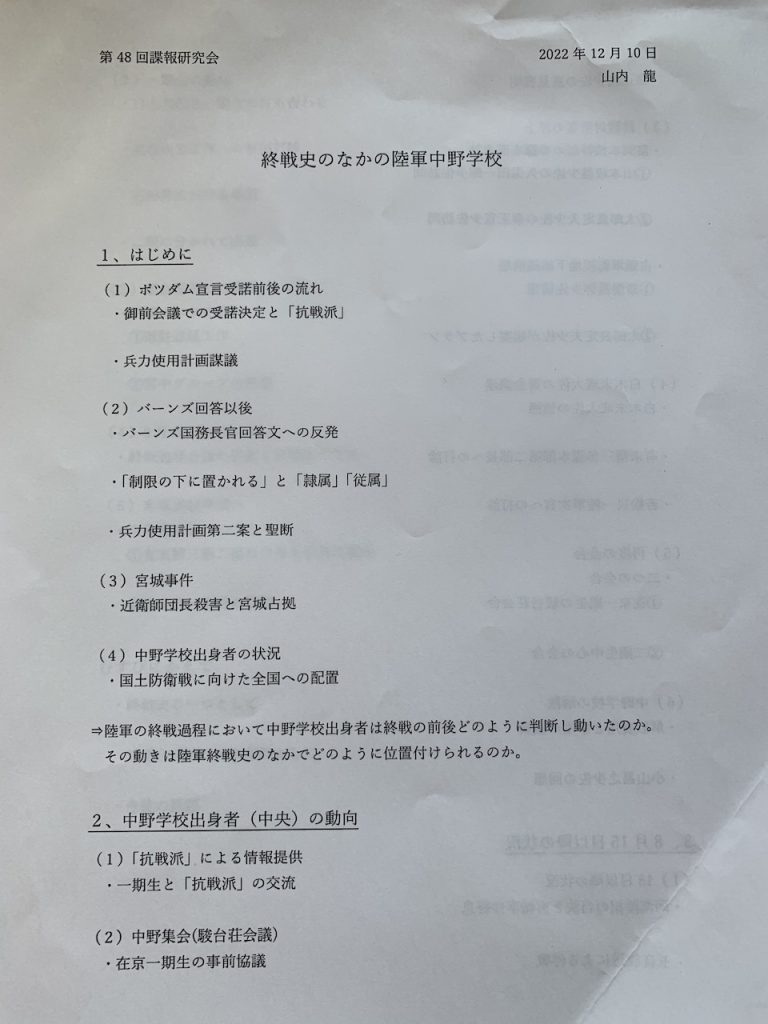

最初の報告者は、インテリジェンス研究所特別研究員の山内龍氏で、タイトルは「終戦史のなかの陸軍中野学校」でした。何度も映画化された半藤一利氏の名著「日本のいちばん長い日」に描かれたように、昭和20年8月、ポツダム宣言受諾反対の一部陸軍将校たちがクーデター未遂事件を起こします。そんな中、陸軍中野学校出身者たちも巻き込まれ、終戦前後の彼らの行動を日ごとに逐一追ったご報告でした。

大変良く調査された労作だと思いましたが、山内氏御本人は「(中野学校はスパイ養成機関という性格上)公式記録の記載が乏しい。そのため、当事者の回想録が中心で、事実関係の確認が難しい」と正直に述べておられました。

最初に書いた通り、メモが追い付かなかったので、詳しいことは茲に書けませんけど、阿倍直義少佐、猪俣甚弥少佐、渡部辰伊少佐といった中野学校の「在京一期生」たちは、「抗戦派」と接触して、クーデター参加に一時は前向きだったのに、結局不参加だったという史実は知っていましたが、二期生を中心にした人たちが、別に一期生に義理立てすることもないので同調しなかったということまでは、知りませんでしたね。

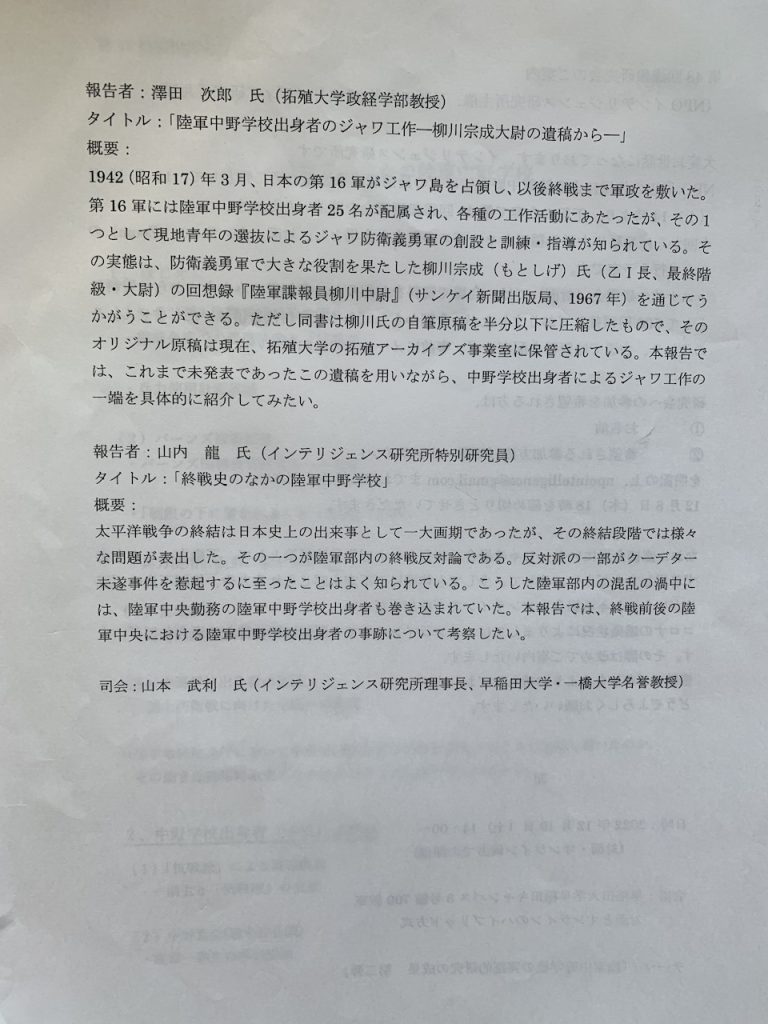

次に登壇されたのは、拓殖大学教授の澤田次郎氏でした。タイトルは「陸軍中野学校出身者のジャワ工作ー柳川宗成大尉の遺稿からー」でした。この資料が、自宅のプリンターの不具合で印刷できず、「困ったなあ」と思っていたのですが、澤田教授は、やり手ビジネスマンのようにプレゼンテーションが巧かったので、非常に分かりやすい講義でした。

私は柳川宗成(もとしげ、1914~85年)について殆ど知りませんでしたが、講義を聴講した後は、いっぱしの通になった気分でした(笑)。澤田教授は、最初に、自ら奉職する拓大についての話から始めました。講義の主人公である柳川宗成の出身大学でもあるからです。

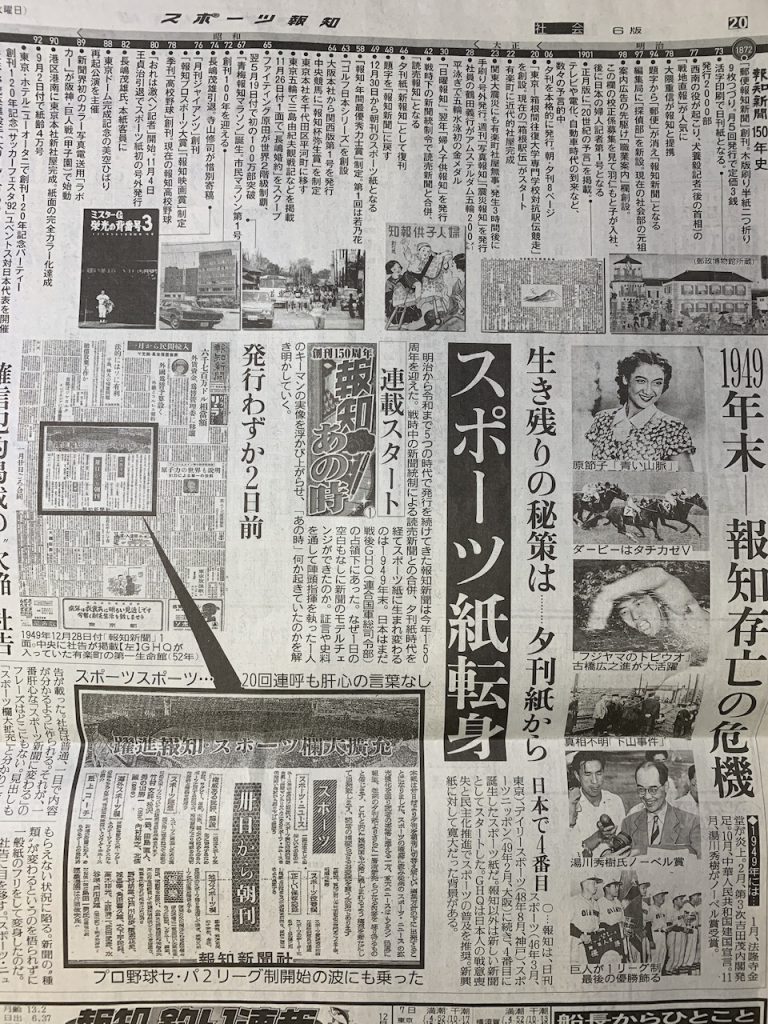

拓大と言えば、あの参議院議員鈴木宗男氏の出身校で、個人的には「武闘派」のイメージがありましたが、もともと1900年に台湾協会学校として、首相や台湾総督なども務めた長州出身の陸軍軍人・桂太郎によって創立されたものでした。当時、台湾は、日清戦争によって割譲されたもので、いわば、植民地経営のノウハウを習得する学校として設立されたのでした。学長はその後、後藤新平や新渡戸稲造も務めました。教授に招かれたのは、戦後,A級戦犯になる大川周明らがいましたが、柳川が入学した昭和8年の時点では、大川は5・15事件で連座して、教授の職を追われていました。

拓大は1907年、日本で最初にマレー語を取り入れた大学(東京外大は1908年、大阪外大は1921年、天理大学は1925年)で、柳川もマレー語を習得するために拓大に入学したようです。柳川とはどういう人物かと一言で言うと、大卒後、陸軍中野学校に入学し、当時、オランダ領インドネシアのジャワ島に上陸し、諸工作を実行し、現地のタンゲラン青年道場(16歳~20歳、50人)やジャワ防衛義勇軍(PETA)を創設し、オランダからの独立の礎をつくった軍人で、映画「ムルデカ17805」(2001年)の主人公のモデルにもなった人です。

ジャワ防衛義勇軍に参加した人物の中には、後にインドネシアの大統領になるスカルノやスハルトもおり(つまり、柳川の教え子)、柳川自身も1964年に家族とともに、インドネシアに移住し、国籍も取得しています。

柳川は1967年に「陸軍諜報員 柳川中尉」(サンケイ新聞出版局)という回想録を出版しましたが、その本の元原稿が、現在、拓大のアーカイブに保存されています。元原稿は1088枚あり、そのうちの42.8%が単行本化されたといいます。この元原稿を拓大に寄付したのが、拓大OBで柳川宗成と親交があった元日刊スポーツ新聞記者の宮沢正幸氏(1930年生まれ)だということを、澤田教授が写真入りで明らかにした時、吃驚しました。宮沢さんとは私自身、面識がある、というか大変お世話になった方だったからでした。

1981年から84年にかけて、原宿にあった日本体育協会(体協)の記者クラブで、宮沢さんと御一緒しましたが、大先輩記者なのに、そして他社の人間なのに、席が近かったせいか、分け隔てなく、大変親切で取材の初歩やちょっとした情報まで教えてもらったものでした。宮沢さんが拓大出身だったとは知りませんでした。大変温厚な方で、先に、拓大=武闘派なんて書いてしまい、失礼致しました。(拓大は、戦前から植民地経営学に付随して、空手が推奨課目のようでしたが)