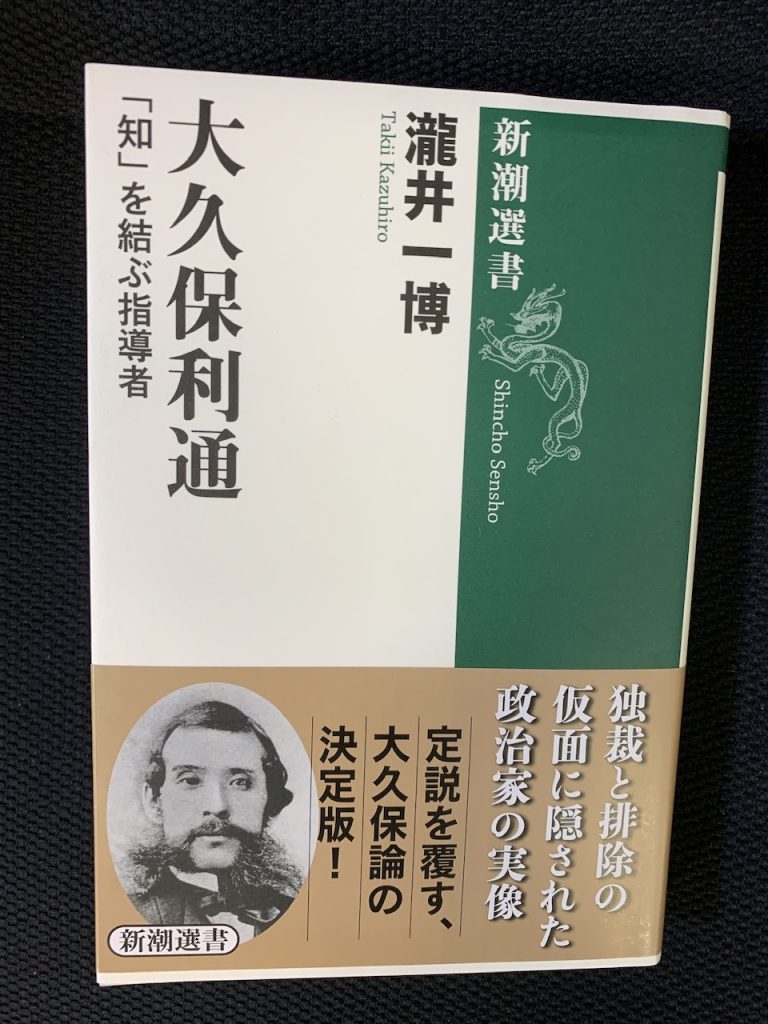

このブログでも何度か取り上げました「『大名家』の知られざる明治・大正・昭和史」(ダイアプレス、1430円)を読んでいたら、もっと幕末史や明治の新制度のことを勉強したくなりました。そしたら、ちょうどお手頃の本が見つかりました。瀧井一博著「大久保利通 『知』を結ぶ指導者」(新潮選書、2022年7月25日初版、2420円)です。

歴史上の人物としての大久保利通は、個人的に、どちらかと言えば、あまり好きになれない人物でした。いや、大嫌いな人物でした。主君の島津久光を裏切るやら、何と言っても、大親友であった盟友西郷隆盛を結果的に追い詰めて死に至らしめた張本人です。変節漢、裏切り者、冷徹、冷酷無比、独裁者といった言葉は、常に彼に付きまとっていた修辞でした。

しかし、そういった定説を根本的に覆したのが、本書だったのです。この本のキャッチコピー曰く、「独裁と排除の仮面の裏には、人の才を見出し、それを繋ぎ、地方からの国づくりを目指した素顔があった」です。私も新聞各紙が取り上げた書評を読むうちに、「あれっ?自分の考え方は間違っていたのかもしれない」と思い直し、正直、ちょっと高い本だな、と思いつつ、いわば罪滅ぼしのつもりで購入したのでした。

それで、どうだったのか、と言いますと、すっかり見直しました(笑)。「大久保利通とは、こんな人だったのかあ」と自分の不勉強を恥じました。勿論、この本は、大久保利通を主人公にした物語なので、彼が敵対した徳川慶喜や幕臣たちに対する評価が異様に低く、少しは割り引いて読まなければなりません。でも、著者は、残された大久保日記や書簡などを丁寧に渉猟し、なるべく、ほんの少しですが、距離を置いて客観的に人物像を造形した努力の跡が見られます。

そんなお堅い話は抜きにしても、幕末明治に関心がある人なら誰でも、十分、面白く拝読できます。薩長土肥の雄藩が如何にして明治維新という大業を成し遂げることができたのか。新政府は、どうやって、征韓論や佐賀の乱、西南の役などの国難を乗り切って、如何にして政治制度を築き上げていったのかー。全てこの本に書かれています。まだ、3分の1近く残っていますが、その途中で、この本が、「第76回毎日出版文化賞」を(11月3日に)受賞したことを知りました。確かに賞に値する良書なので、選考委員の皆さんの千里眼には感心しました。

私が不勉強を恥じた一番大きな点は、てっきり、大久保利通は唯我独尊の独裁者かと思っていたことです。実は、彼は気配り、心配りがある人で、事前の根回しをし、うまくいかないと心を痛めたり、(手紙の中で)落涙したり、辞表を提出したりする人間的側面があったことです。勿論、根回しというのは、政治的駆け引きであり、目的のためには手段を選ばない冷徹さがありますが、それは合理主義でもあり、嫌らしい権謀家の大久保らしいと言えば、大久保らしいのです。

根回しのカウンターパートナーは、主に、同郷の薩摩藩なら島津久光と西郷隆盛、長州藩なら木戸孝允、そして、宮中工作なら岩倉具視といった具合です。それに大久保は、分け隔てなく、優秀な人材なら、福沢諭吉、西周といった幕臣まで重職に採用しようとしたりしました。

その政治の目的とは何だったのか? と聞かれると、即座に単純にお答えすることはできませんが、少なくとも大久保を代表する明治の為政者にとっては、私利私欲を廃して公に尽くすことが第一義だったようです。それは、五箇条の御誓文の最初の「広ク会議ヲ興シ,万機公論ニ決スヘシ。」にも表れています。

明治政府首脳たちは、王政復古の大号令を経て、天皇中心の君主国家をつくろうとしたことは間違いないのですが、特に大久保は、「君民共治」(後にいう立憲君主制)の政体を目指していたことです。独裁的な天皇君主制ではなかったのです。明治4年に参議に就任するに当たり、有名な「定大目的」(政権の大目的)を提出しますが、この中ではっきりと、天皇親政と言えども、決して独裁とならず、御誓文にあるように公論に則ったものでなければならない、と主張しているのです。しかも、華族や士族といった差別なき世を創りだす、とまで宣言しているのです。大久保がこんな革新的な人だったとは。。。

私にとって、意外だったことは、あの岩倉具視でさえもが、幕末の慶応元年(1865年)6月に執筆した政治意見書「叢裡鳴虫」の中で、「国政の大綱は、天皇一人が決してよいものではない。幕府が専断してよいものではない。君臣が相共に討議して、その結果を天皇が裁決すべきものなのである」と力説していたことです。公家でありながら、天皇独裁を暗に否定しているのです。大久保も影響を受けていたのでしょう。

また、維新三傑の一人、長州藩の木戸孝允も同年、旧知の対馬藩士への書簡の中で、自分は長州の人でも日本の人でもない。(そういったものから離れて、)日本という国の現状を天の高みから見てみようと語っているのです。この話は、維新後の木戸が、版籍奉還と廃藩置県という新政府最大の「一大難事業」を一刻も早く断行するべきだという急進派で、時間を掛けてゆっくりと改革するべきたと主張する大久保としばしば対立したという話につながるわけです。

私は大久保の方がもっと急進的な過激派だったと誤解していました。

いずれにせよ、国家の根本となる政治制度を構築するには、理想だけでは済まされず、明治の元勲たちは確固とした思想があり、中でも特別に、大久保利通には広い視野を持った、他人の意見には耳を傾ける(西郷隆盛以上に)「知」の人だったことが、この本を読んで初めて知りました。

(つづく)