金山城跡 復元された大手虎口(金山城で一番有名なスポット)

親しい友人を亡くしてしまい、ショックで寝込むわけにもいかず、傷心旅行に出かけることに致しました。

東京では緊急事態宣言、周辺首都圏でもまん延防止等重点措置が発令され、不要不急の外出や飲食店でのお酒を含めた自粛要請がなされておりましたが、傷心旅行ですから、よゐこの仮面を取ることにしました。

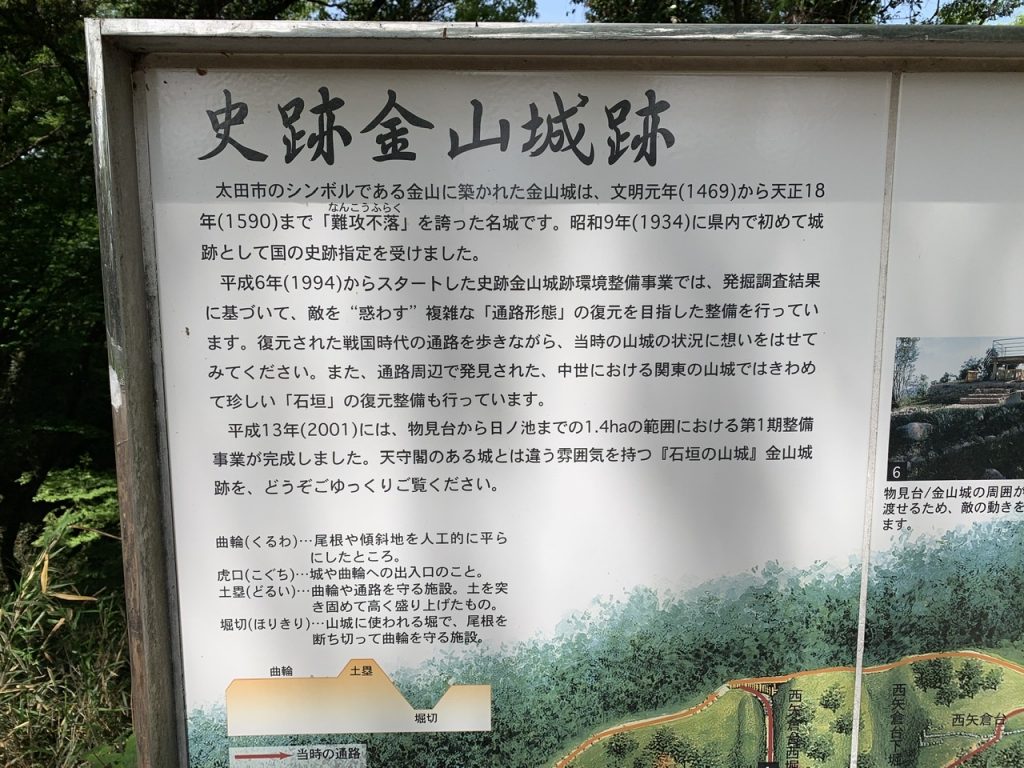

目指したのは、「日本100名城」にも選出されている金山(かなやま)城です。群馬県太田市金山町にあります。

自宅の最寄り駅から、金谷城跡の最寄り駅の太田までわずか1時間26分しか掛かりませんでした。都心に行くのと変りゃあせん(苦笑)。JR宇都宮線久喜駅から東武伊勢崎線に乗り換えますが、久喜駅から太田駅まで、奮発して特急(指定780円、運賃660円)に乗りましたから意外と近かった。

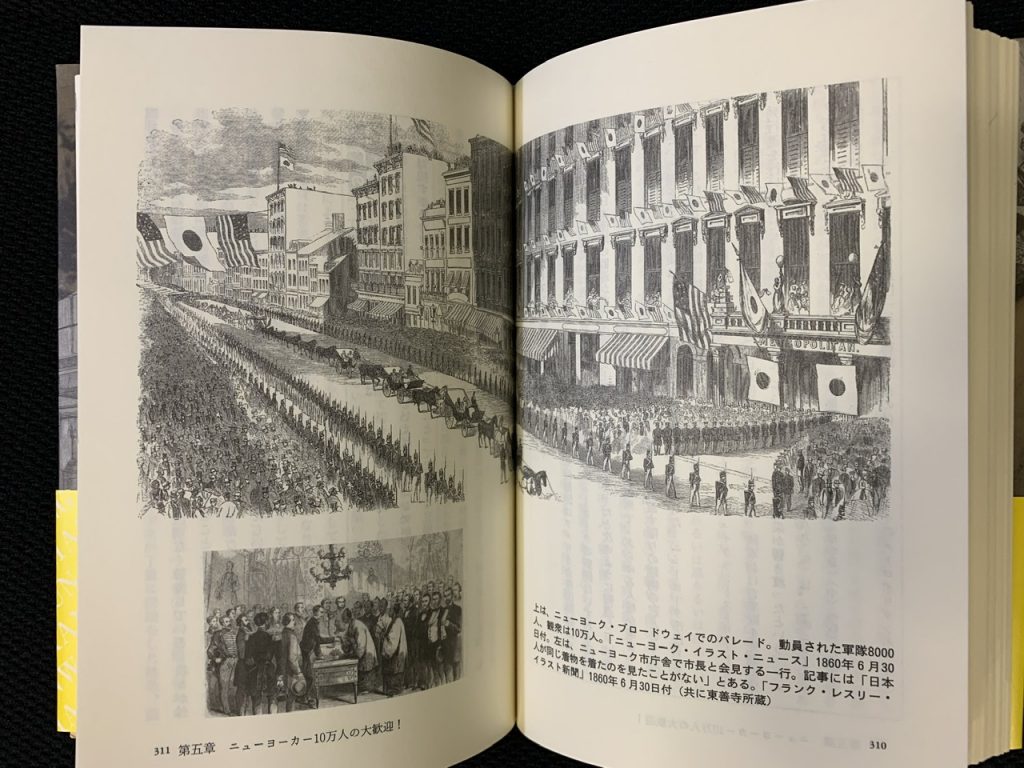

総合案内板 総合案内板に書かれている通り、金山城は、昭和9年(1934年)に群馬県で初めて城跡として「国の史跡」指定を受けています。

ここまで、太田駅から歩くと、1時間半ぐらい掛かりますが、バスも走っていないようで、私はズルしてタクシーに乗りました。最初は「太田市立史跡金山城跡ガイダンス施設」までタクシーに乗って、そこから歩こうかと思いましたら、かなりの急こう配で、タクシーの運転手さんも「キツイですよ」と言うので、運転手さんの言うところの「城跡入り口」まで乗せてもらうことにしました。(駅から19分ぐらい。タクシー代1770円)

コロナ禍で、「ゴールデンウイークも観光客がほとんどいなかった!」とタクシーの運転手さんもボヤいてました。

馬場下通路 金山城は、文明元年(1469年)、新田一族の岩松家純が築城した、いわゆる中世の城です。門も櫓も建物は何も残っていませんが、石垣だけでも風格が見て取れます。

物見台下虎口 岩松氏を下克上で倒して城主となった由良氏(横瀬氏から改姓)の時代の16世紀半ばに最盛期を迎えます。上杉謙信や武田勝頼らから十数回も攻撃されますが、一度も落城しませんでした。

月ノ池 しかし、1584年、小田原北条氏の謀略によりついに落城し、北条氏の支配下になりましたが、天正18年(1590年)の豊臣秀吉軍による小田原征伐で、北条氏の支城だったこの金山城も廃城となります。

大手虎口大手虎口 大手虎口 この大手虎口 が、金山城の写真では一番有名です。

私もこの石垣を見たいがために、ここまで足を運んだわけです。

大手虎口 上部の石垣は復元されたものですが、下の方には中世のままの石垣もあるそうです。

私は石垣ファンなので、こんな石垣を見るとゾクッとしますねえ(笑)。ほんの少しだけ、西洋の中世城壁に似た感じがします。

石垣だけで、昔の人たちの生活の営みが垣間見える気がします。

日ノ池 これも有名な「日ノ池」で、解説パンフレットによると、戦いの勝利や雨乞いなどの儀式が行われた神聖な池だったらしい。

こんな山城の頂上付近に池があること自体、不思議です。

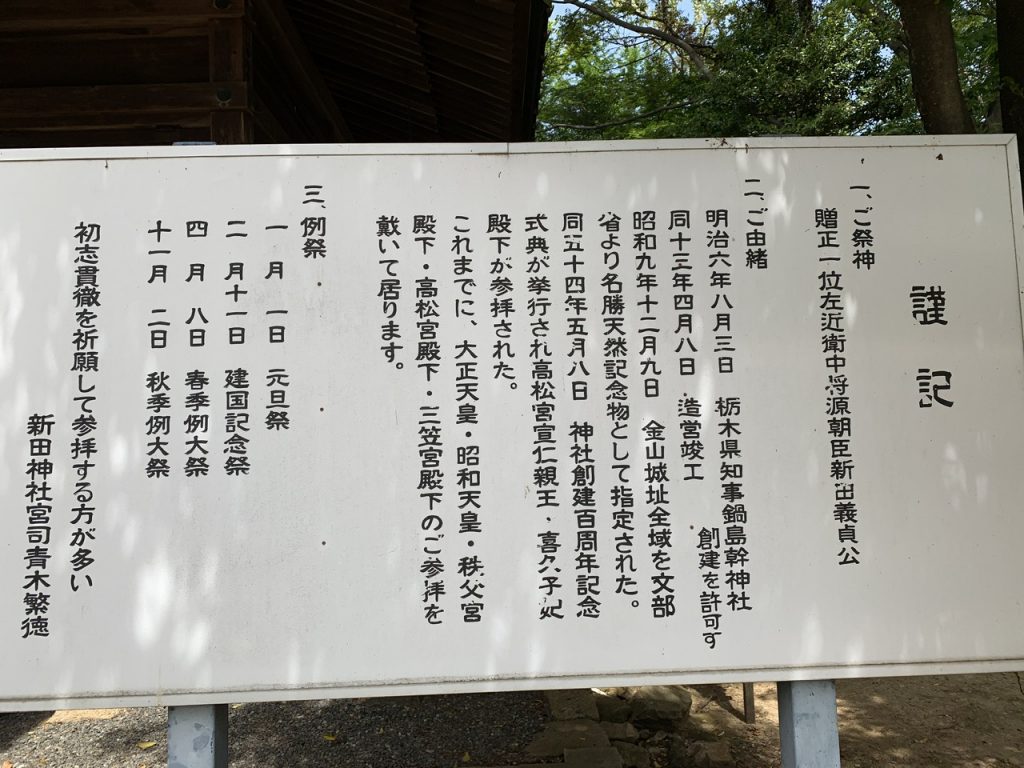

新田神社 金山山山頂の金山城本丸跡に、地元有志らが明治8年(1875年)に創建したのが、この新田神社です。鎌倉幕府を倒した郷土の英雄新田義貞を祀っています。

ここで私は、4月27日に亡くなった親友神林康君の冥福をお祈りしました。

金山城主系図 実城(みじょう)本丸址 金山城の本丸は、実城(みじょう)と呼ばれていました。

本丸残存石垣 新田神社の裏手に回ると、この「本丸残存石垣」が見られます。いわゆる野面積にみえます。15~16世紀のものでしょうが、よくぞ、こんな山の頂上にまで重たい石を運んだものです。

城主の権力の大きさには圧倒されます。

建物は隈研吾氏設計だとか 本丸跡を見て、また、タクシーで連れてきてもらった「城跡入り口」まで同じ道を戻り、そこから車道(県道金山城址線)の端を恐る恐る歩いて「金山城跡ガイダンス施設」まで行きました。歩く人はほとんどいなく、車はブンブン飛ばしていました。どういうわけか、こんな山道をジョギングする人が何人かいました。ここまで歩いて20分。

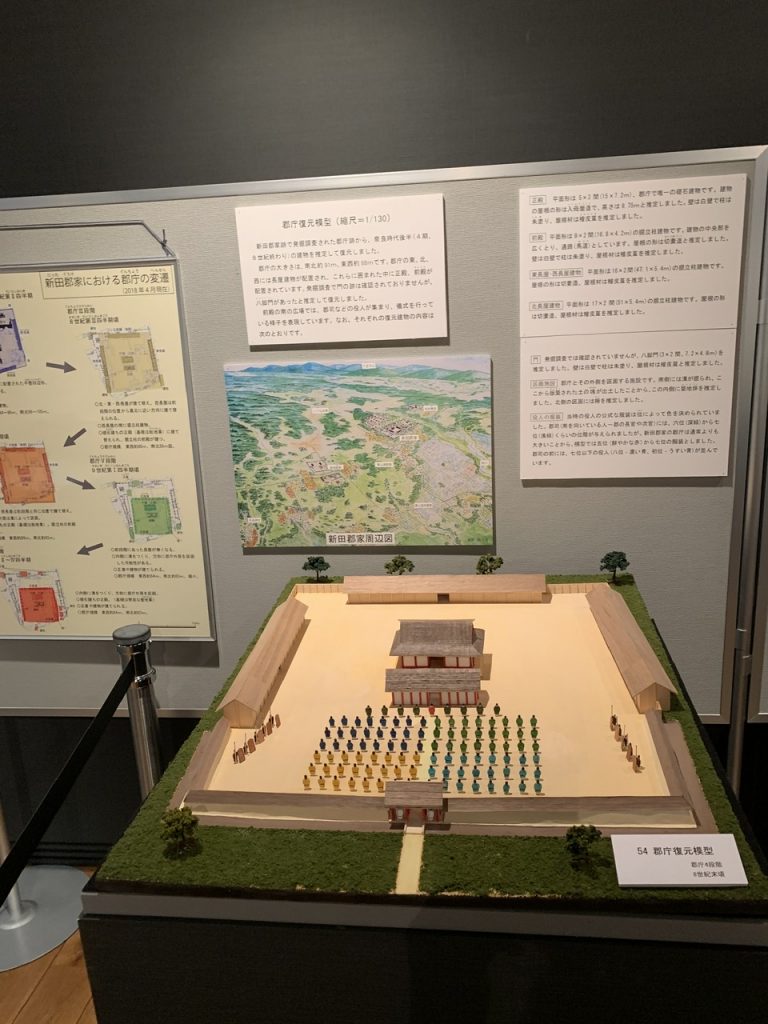

上野国新田郡庁(復元模型) ガイダンス施設に来てよかったことは、新田荘の歴史が模型展示で、手に取るように分かったことでした。

新田荘は、かの清和源氏の血を引く新田氏が切り開いた土地だとばかり思っていたら、ここはもともと、古代から色んな豪族が支配していた所で、東日本最大級の天神山古墳など、古墳だらけの土地でした。今度は古墳巡りでもしようかしら(笑)。

大和王権は、ここに、上野(こうずけ)国新田郡の郡庁まで築き、郡司を派遣して政務や儀式を行っていました。

租税として納められた米を保管する「正倉」も多く建てられたということですから、この辺りは結構、お米が採れたことでしょう。古代は、もともと野(ずけ)という国一つだったのが、お米の収穫量が多いことから、上野(こうずけ=群馬県)と下野(しもつけ=栃木県)に分割されたという説を聞いたことがありますが、恐らくそういうことだったのでしょう。

そして、中世になって、やっと武士化した新田氏が台頭してくるわけですね。

金龍寺 昼時になったので、持ってきたおにぎりをガイダンス施設近くのハイキングコースのベンチで食べて、ここからまたタクシーを呼んで、駅まで戻ろうかどうか思案しましたが、結局、歩くことにしました。真っすぐ帰れば、50分ぐらい歩けば、駅に着くようでした。

でも、歩くことにしたのは、ガイダンス施設のパネルで見たお寺が気になり、途中で寄りたかったからでした。せっかく、ここまで来たのですから、お参りしなければ、と気がせきました。

金龍寺本堂 ガイダンス施設から歩いて10分ほどで、金龍寺(きんりゅうじ)に到着。

ここは曹洞宗の寺院で、金山城主だった由良(横瀬)氏の菩提寺です。

本堂では、また、亡くなった親友神林康君の冥福をお祈りしました。

金龍寺 新田義貞供養塔 正一位左中将 新田義貞公の供養塔もあります。

金龍寺は、天正18年(1590年)、由良氏の常陸国牛久移封で、一緒に移転しましたが、慶長年間にこの地を拝領した舘林藩榊原氏(徳川四天王の一人)によって再興されたといいます。

大光院 金龍寺からまた歩いて15分ほどで、大光(だいこう)院に到着。

金山城址の南曲輪に「中島知久平」の銅像が立っており、南曲輪も「中島記念公園」と命名されていました。中島知久平、って聞いたことあるし、誰だっけなあーとずっと気になっていたら、大光院境内の入り口付近で公園になっている所に、上の看板がありました。

中島知久平氏は、あの中島飛行機をつくった人だったんですね。太田市押切町出身。つまり、地元の英雄だったのです。

私は昭和史を少し齧ったので、中島知久平は、政友会の総裁を務め、鉄道大臣なども歴任した政治家だということでインプットしていました。もともと実業家で、政界に進出したんですね。

中島飛行機は戦後、富士重工となり、この群馬工場で、あの懐かしいスバル360を生産していたとは知らなかった。私が子どもの頃、父親がこのスバル360を中古で買ったので、よく乗ったことを覚えています。可笑しいくらいボロボロの中古車なのに、それなりに走りました。雨が降った時、(駐車している)車の中で遊んだりしました。

大光院 大光院は、清和源氏新田氏の子孫と称する徳川家康が、その新田氏の祖新田義重を追善するため、慶長13年(1613年)に創建した浄土宗の寺院です。寺領300石。初代住職呑龍(どんりゅう)に由来する子育て信仰で有名で、地元では、大光院のことを別名「呑龍様」と呼んでいるようです。

勿論、ここでも、親友だった故神林康君の冥福をお祈りしました。

東武伊勢崎線太田駅北口前に建つ新田義貞像 大光院から歩いて25分。やっと太田駅に到着。

太田駅北口駅前に建つ新田義貞公が「お疲れ様」と声を掛けてくれました。