昨日は是非とも書きたいことがあったのですが、「自己検閲」で書くのはやめにすることにしました。どうやら、この渓流斎ブログを毎日、熱心にチェックされている方がいらっしゃるようで、もし何かあれば、その方は「殿に御注進」を図るらしいのです。もし書いたら、完璧に人間関係が崩壊するので、やめた方がいいですね。こちらには全く落ち度がないので、冒険してもいいのですが、やはり、大人げないのでやめました(笑)。

◇渋沢栄一は幕末の志士

さて、今、NHKの大河ドラマは、渋沢栄一が主人公の「青天を衝け」をやってます。渋沢と言えば、「近代日本資本主義の父」と言われ、500もの会社を起業した実業家として名を残しましたが、もともとは幕末の動乱期を生き抜いた志士だったことがドラマでは描かれています。

何しろ、運命の巡り合わせで、今の埼玉県深谷市の豪農の生まれながら、最後の将軍徳川慶喜の幕臣として取り立てられるんですからね。その関係で、西郷隆盛にも、新撰組の土方歳三にも幅広く直接会っているのですから、まさに「歴史の証人」です。(栄一と一緒に行動した渋沢喜作こと栄一郎は、後に彰義隊の頭取になります)

NHKの大河ドラマは、(大袈裟ですが)、やはり日本を動かします(笑)。便乗商法で、民放の番組や雑誌で渋沢栄一が取り上げられたり、観光資源(深谷市、東京都北区飛鳥山など)になったりするからです。

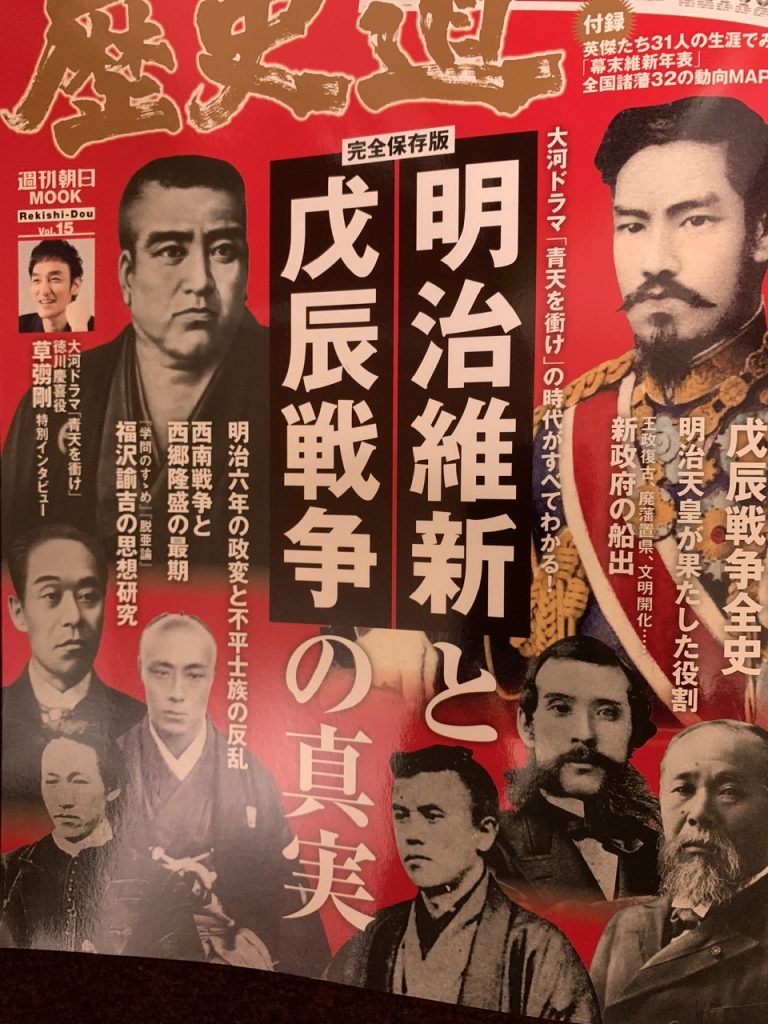

この週刊朝日MOOK「歴史道」Vol.15もその便乗商法の一つかもしれませんが(笑)、「明治維新と戊辰戦争の真実」を特集しています。第1部「1年5カ月におよぶ激闘の軌跡をすべて追う!戊辰戦争 全史」、第2部「『文明開化』&『富国強兵』を目指した新政府の改革の軌跡を追う!明治維新と近代日本の幕開け」といった内容で、時間を掛けて通読しましたが、正直、あまり、スッと頭に入って来ませんでしたね。

執筆者が複数いるので、重複する箇所もあり、内容が整理されて頭に入って来なかったのです。勿論、こちらの頭の悪さのせいでしょう。でも、表や図版や写真等が多く採用されているので、幕末通史としては大変参考になりました。

それにしても、歴史の「解釈」は、日進月歩で変わっていくものです。例えば、巻頭の「明治維新が後世に遺した『功』と『罪』を読み解く」で一坂太郎氏は明治維新について、こんなことを書いております。

先年、政府は「明治百五十年」をイベント化して盛り上げようとしたが、民間ではアンチ本が多数出版された。国が押し付ける「明治維新」は、必ずしも「正義」ではないとの思いが、多くの国民の胸底にあるのだろう。

その通りですね。明治150年は2018年でしたが、「え、そうだったの?」と言う国民の方が多いと思われます。私が子どもだった1968年は「明治百年」の記念式典が政府主催で日本武道館で開催されましたが、それはそれは大盛り上がりだったことを覚えています。えらい違いです。

上で一坂太郎氏が書かれた「アンチ本」というのは、私もこの渓流斎ブログで取り上げた武田鏡村著「歴史の偽装を暴き、真実を取り戻す 薩長史観の正体」(東洋経済新報社)もその一つかもしれません。このブログを長年愛読されている方にはバレてますが、私は、圧倒的に会津派であり、幕臣派です(笑)。明治維新は「維新」などではなく、薩長土肥による暴力革命であり、薩長対徳川の内戦であるという見方でいいと思います。

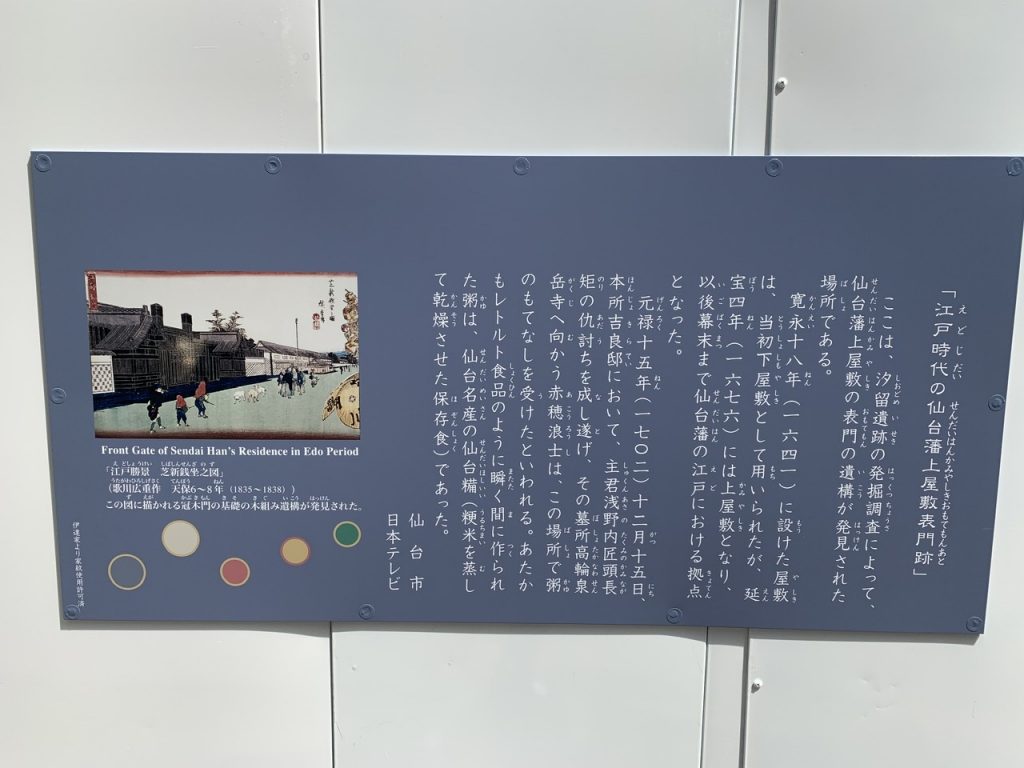

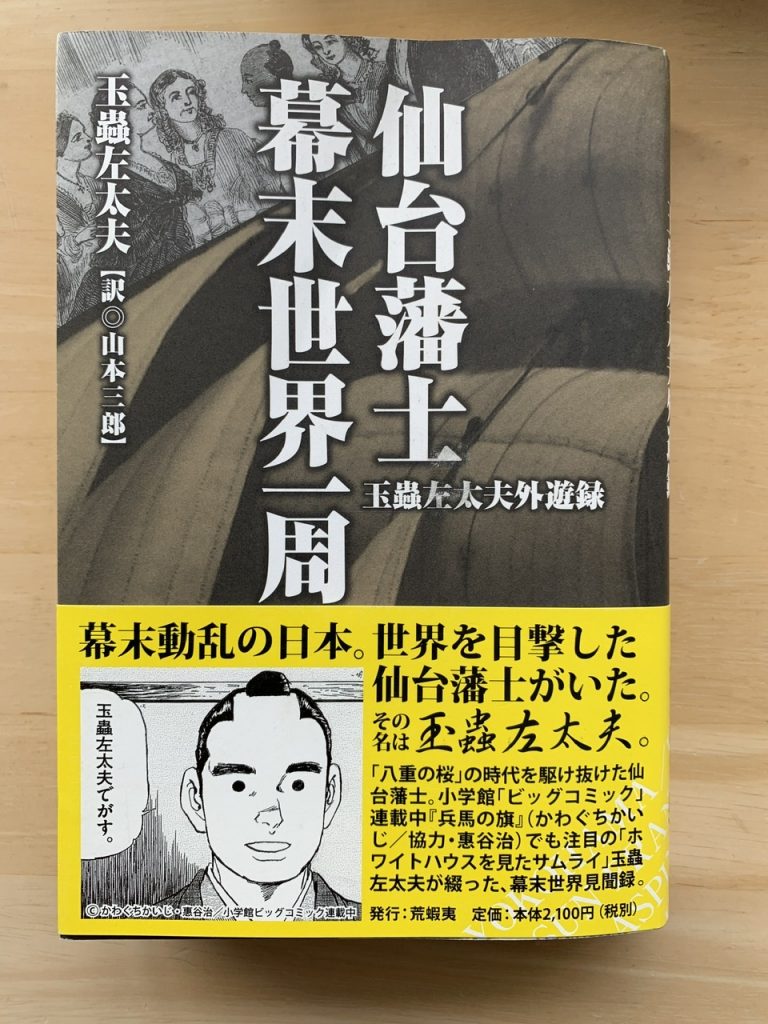

関ケ原の戦いで勝利を収めた徳川家康がつくった幕藩体制と幕末を比較するととても面白いですね。家康が最も警戒した毛利(長州)と島津(薩摩)に、結局やられてしまうんですからね。最後まで徳川方として戦った会津藩は保科正之(家康の孫)以来の伝統で、桑名藩は、徳川四天王の一人・本多忠勝の立藩ということで分かりやすいのですが、家康が警戒していた伊達政宗の仙台藩が奥州越列藩同盟の雄となってしまったのは、歴史の皮肉か?

何と言っても、鳥羽伏見の戦いで、徳川慶喜が「敵前逃亡」で大坂城から江戸に逃げ帰ったことで勝敗は決まったようなものでした。革命軍は、「錦の御旗」を掲げたお蔭で、官軍となり、あれだけ家康から恩顧を受けた藤堂高虎の流れを汲む津藩までもが寝返って、徳川を裏切ってしまうのですからね。歴史は、勝ち馬に乗りたがる「日和見主義」によってつくられる、と私なんか確信してしまいました。

◇暗殺が多い幕末から明治

明治になって新政府が出来ますが、権力闘争そのものです。征韓論を巡る明治6年の政変、不平武士による反革命武力闘争の大団円となった明治10年の西南戦争、そして明治14年の政変で薩長土肥の土佐と肥前が脱落し(自由民権運動に走り)、陸軍は長州、海軍は薩摩という棲み分けで「軍事政権」が確立し、それが昭和の敗戦まで続く、というのが私の大雑把な見方です。

それにしても、幕末から明治にかけて、坂本龍馬、中岡慎太郎、佐久間象山、横井小楠、大村益次郎、そして渋沢栄一を幕臣に取り立てた平岡円四郎、大久保利通…と暗殺が多過ぎます。