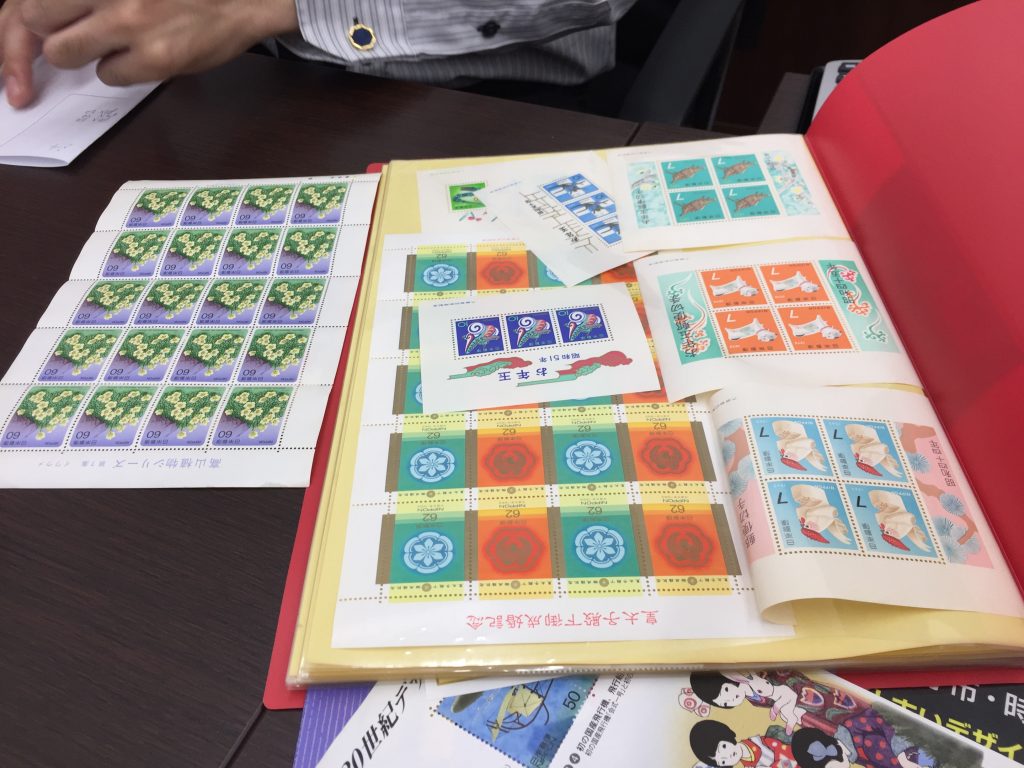

遊ぶ金欲しさと、かつ丼をペロリと平らげたいがために、半世紀以上収集してきた切手を売り飛ばして来ました(笑)。

新聞の折り込みチラシに「高価買い取り」なる宣伝文句が目の前に飛び込んできたからです。

しかも、自宅から割と近い。自転車(笑)を全速力で飛ばせば、5分程度の同じ区内です。

「スタンダード・ショップ」なんて称してますが、実態は質屋でしょう。昨日まで、団子や和菓子を売っていたのを、クレープやワッフル屋と称するようなもんです(笑)。

切手は、かなりのコレクションでしたが、高望みはしませんでした。これでも色々と研究していて、額面の7割で引き取ると喧伝する質屋もありましたが、現実の実態は高くても6割と踏んでいました。

それに、お年玉年賀葉書の当選の切手も多くあったので、2〜3割かな?と覚悟しました。タダで仕入れたようなもんですからね(勿論、元手は掛かってますが)

結局、三十代前半の若い店長は、「5割」という裁定を下しました。「もうひと声」と言いたいところでしたが、最悪の想定を上回ったので我慢しました。どうせ、遊ぶ金ですからね(笑)。

若い店長は、もっとヤクザかかった男かと思ったら、何処にでもいそうなチャラいサラリーマン風で、雇われのチイママといったタイプ(笑)。「他に何かあれば引き取りますよ」というので、古い古いブランドのバッグを思い出し、「結構傷んでるんだけど、それでも大丈夫?」と聞いたら、「超オッケーすよ」と言うので、また自宅に戻って取りに行きました。

持ち込むと、店長は「あ、これは1989年製ですね」とズバリ当てるではありませんか。もう30年近く前です。当時はバブル全盛期で、フランス製の高級バッグですから、10万円ぐらいしたかと思います。

昔は高級バッグでも、最近は、誰もが持ち歩き、流石に目立つので使うのが恥ずかしくなり、押入にしまってました。チャックの先端の飾りのようなものが一つ欠けていたので、5000円で引き取ってくれれば御の字だと思ったら、本部に相談した雇われ店長さんは、ピッタリ5000円を提示するので、即断即決でした。

これら、バッグや切手をどうするのかと思って質問したら、この業者は、ネットオークションに懸けるか、最近めっきり増えた中国人や韓国人やアセアン諸国の観光客に、修繕せずにそのまま販売するんだそうです。

それが飛ぶように売れるんだとか!

私自身は、腐ってもネットオークションはやらないので、別に構いませんが、どれだけ外国人観光客にマージンを付けるのかは少し興味あります。

5000円で売った元私のバッグですが、恐らく7000円以上で売られるんじゃないないかなあ、と勝手に想像しながら、「大金が入ったことだし、かつ丼でもペロリと平らげるか」と藪蕎麦まで自転車を走らせるのでした。

おしまい