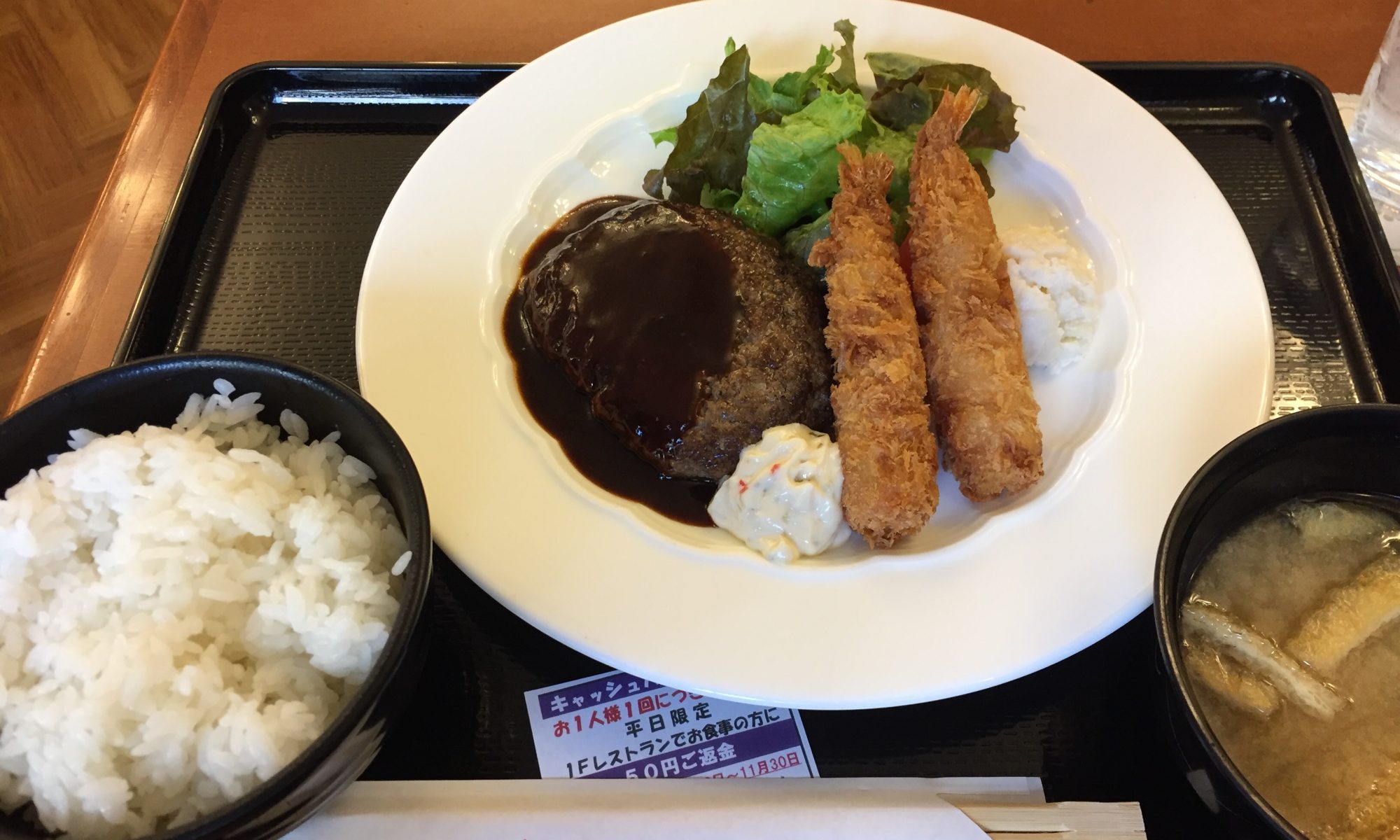

東銀座「西邑」ひれかつ定食1100円

昨晩は、海城高校時代の友人と早めの忘年会を開いて、タイムマシンに乗って一気に高校生の悪ガキになってきました。

場所は、自著も多数出版している株式評論家の岡本君の行きつけの高田馬場の「梵天」という居酒屋。ここに行くのは3回目ぐらいですが、小生は方向音痴なので、またまた迷ってしまいました(笑)。

JR、西武線、地下鉄東西線の高田馬場駅から5分ぐらいというすぐ近くですが、途中の店前で長い行列があり、「何じゃらほいな」と思っていたら、今や某グルメサイトで、都内のナンバーワンに輝いたとんかつ屋さんの「成蔵」とかいうお店だということが後で分かりました。

私が通りかかったとき、50メールぐらいの行列がありましたが、甘く見ても「2時間待ち」なんだそうです。

何でこのお店のことが分かったかと言いますと、同窓会に参加した田中君の本職が宝石商で、日本全国を越中富山の薬売りのように歩き廻って行商し、数年前に出掛けた広島県福山市で知り合った人から「今度、ウチの息子が東京の高田馬場にとんかつ屋を出しますので宜しくお願いします」と頼まれていたというのです。凄い偶然ですね。

今や、ネットでの評判を見て、海外から観光客も訪れており、長い行列につながっているようです。

高校時代のクラスメートは、男ばっかし50人もいましたが、今回集まったのは8人。いやあ、皆、同級生ですが、年も年ですから、私以外は皆さん、随分と立派になったこと。芸能人が1人、会社社長が2人、会社役員1人、都心にある有名女子学園副校長1人…といった具合です。

銀座「岩戸」 いわしの天麩羅定食890円(いわしの天麩羅は写ってませんが、ボリュームがあって安くて美味しい)

昨日の話で一番驚いたのは、今回参加した3人だけが高校1年5組、担任福島先生の時に同じクラスメートだった木本君が大手百貨店の高島屋の社長になっていたということです。

えっ?あの木本が?

彼はおとなしくて、控えめで目立たず、いるかいないのか分からず、彼と会話した内容も覚えておらず、かすかに名前を記憶しているくらいだったからです。

大変失礼ながら、高校生の彼は、大企業の社長タイプに見えませんでしたねえ。

すると、磯君が「俺なんか、中学時代の同級生が社長になったよ」と言うではありませんか。彼はわざわざ学芸大附属中学から海城高校に進学した変わり種でした(笑)。

「誰なの?」と私。

「読売の山口」

「読売の山口って、あの読売新聞社の山口寿一社長のこと?」

「そうだよ」

ゲッ! これでも、私も業界の端くれの人間ですからね。驚きましたよ。