◇浅見雅一著「キリシタン教会と本能寺の変」

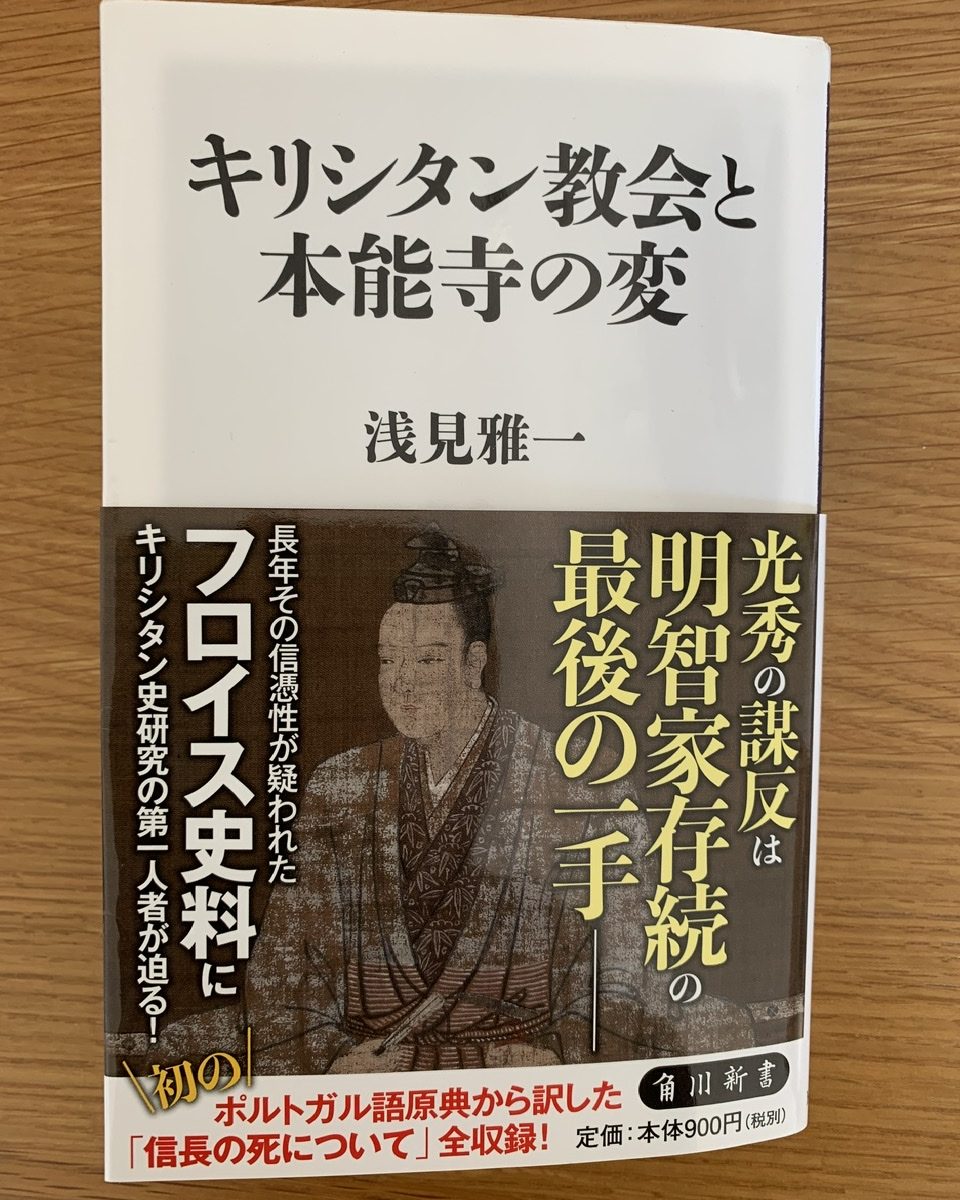

2月7日(日)放送予定のNHK大河ドラマ「麒麟がくる」が最終回で、「本能寺の変」をやる、というので、慌てて、浅見雅一著「キリシタン教会と本能寺の変」(角川新書、2020年5月10日初版、990円)を購入し、3~4日かけて読破しました。

この本は、「月刊文藝春秋」二月号で「鍵を握るのは『光秀の子』と『キリシタン』新説『本能寺の変』座談会」という記事の中で、歴史学者の本郷和人氏と作家の伊東潤氏がべた褒めしていたので、「こりゃあ、いつか読まなければいけないなあ」と「宿題」にしていたのでした。

本書に収録されているルイス・フロイスがローマのイエズス会本部に送付した「信長の死について」という報告書が、ポルトガル語原典から初めて翻訳されたということで、大いに期待したのですが、正直、「めでたさも中くらいなり おらが春」(不正確な引用)というのが読後感でした。

◇クセが強すぎる

偉そうに言って、大変申し訳ないのですが、著者本人の性格なのか、クセなのか、それとも、行数、ページ稼ぎなのか、同じことを何度も何度も繰り返す文章が多く、漫才師千鳥じゃありませんが、「クセが強すぎる」と叫びたくなりました。私が鬼の編集者だったら、繰り返し部分を大幅にカットしますね。

目玉になっているポルトガル語原典初訳という「信長の死について」も、正直、翻訳がこなれていません。例えば、「二、三日後と思われる堺に赴くとき」(225ページ)、「明智の人々は大変急いで逃げたので」(246ページ)…といった箇所です。前者は日本語になっていないし、後者の「人々」は他にもよく出てきて、直訳だと思われますが、せめて、将兵とか部下とか意訳しても許されるのではないかと思われます。

◇フロイスはスパイのよう

最初から「注文」ばかり付けてしまいましたが、この本の価値を貶めるつもりは毛頭なく、よくぞ、新しい視点で本能寺の変を分析してくれた、と感謝したいぐらいです。

本能寺の変は、天正10年6月2日(西暦1582年6月21日水曜日)未明に起きました。明智光秀は何故、主君織田信長に謀反を起こしたのか?日本史上最大の謎の一つ、と言われています。

それが、同時代人のルイス・フロイスによるイエズス会本部への報告書を読むと、少しアウトラインが見えてきます。それ以上に、伴天連たちはよくぞここまで調べ上げたものだ、と感心するどころか驚愕してしまいます。フロイスは宣教師ですが、スパイみたいです。それもかなり優秀で有能なスパイです。「信長の死について」を読むと、昭和のゾルゲ事件のリヒャルト・ゾルゲを想起します。

フロイスは、1564年に来日し、「日本史」の著者としても知られ、何度も信長に謁見していますが、本能寺の変があった時は、長崎県の口之津(南蛮貿易の港があり、キリスト教布教の拠点)にいて、事件を目撃したわけではありません。

しかし、「信長の死について」(1582年11月5日付、イエズス会総長宛書簡)をまとめて書き上げたのはフロイスでした。元になったのは、本能寺に近い京都の修道院にいたカリオン司祭と、安土にいたダルメイダ修道士の書簡、それに美濃にいたセスペデス司祭の書簡などで、そのまま引用したり、参照したりしています。勿論、最終的にはフロイスの見方が挿入されているので、今の週刊誌でいえば、アンカーマンの役割を果たしていたと言ってもいいでしょう。

ポルトガル語で書かれた報告書なので、日本人や、まして秀吉や家康ら大名の目に触れても分からないので、何ら気兼ねなく自由率直に、本人たちが事実だと思ったことが書かれていた、という著者の指摘はその通りなのでしょう。ただ、それが真実だったかと言えば断定できないと思われます。記述したことが、単なる噂話だったかもしれないし、また、情報ソースであるキリシタン大名・高山右近に直接取材して書かれたと推測される事柄もあるからです。

例えば、本能寺の変の後、「天下分け目」の戦となった山崎の戦いでは、「中国大返し」で急いで都に帰って来て、疲労困憊する羽柴秀吉軍が到達する前に、高山右近などが既に、明智軍と相まみえて勝敗を決したかのように報告されているのです。これは、高山右近が自分の手柄を大きく見せたいがために、オーバーに司祭たちに話したのかもしれませんし、事実だったのかもしれません。

◇光秀は暴君だったのか?

報告書では、信長は、キリシタン宣教師たちを庇護し、安土城下や京都市内にも教会を建てることを容認したり、土地を与えたりしたので、信長に対しては非常に好意的に描かれ、晩年になって自己を神格化して傲慢になった信長を批判しつつ、その死については、やや、ですが、惜しんでいます。

その一方で、明智光秀については、「生来低い身分で卑賎の家系の人物」とか「彼は、皆から嫌われ、裏切りを好み、処罰には残忍であり、暴君であり…」などとローマの本部に報告しています。これは、フロイスの見方ではないかと思われます。ただし、光秀は、本能寺の変の後の2日後に、安土に到着し、信長の屋敷と城を占拠し、信長が15年から20年かけて獲得した金銀財宝を、光秀は自分の武将たちに分配しただけでなく、京の内裏にも2万数千クルザード、禅宗の京都五山の寺院にもそれぞれ7000クルザード(ポルトガルの通貨単位、1両=7クルザードと推定)を贈ったことなども、フロイスは、そのまま引用してわざわざ書いています。こうした記述を読むと、逆に、私なんかは、光秀は、信長のような吝嗇ではなく、ひたすら私利私欲だけに走る暴君ではなかったように見えます。

著者の浅見氏は、本能寺の変のキーパースンの一人として、オルガンティーノ司祭を挙げています。オルガンティーノは、本能寺の変について書き残すことはありませんでしたが、変の後、わざわざ生命の危険を冒して、光秀の子息の十五郎に会いに坂本城にまで行っています。また。光秀の娘玉が、盟友細川藤孝の嫡男忠興と結婚した後、キリシタンになって細川ガラシャと名乗りますが、その玉に洗礼を授けたのがオルガンティーノだったと言われています。光秀との接点もあったらしく、本能寺の変の真相を知っている可能性もあるようなのです。

こうして、日本という狭い空間で起きた大事件が、ほぼ同時期に、ローマに報告されるなど、世界史的視野で語られていたという事実には本当に驚嘆しました。フロイスの報告書を読むと、非常に臨場感があり、今から439年前に起きたことが、つい最近に起きた事件のようにさえ思えてきます。