2月24日(土)に、東京・乃木坂の国立新美術館で開催中の「マティス」展を観に行って来ました。土曜日の午前中でしたが、意外と空いていました。5月27日まで開催されるので、皆さん余裕を持っていらっしゃるからでしょう。

国立新美術館は本当に久しぶりです。10年ぶりぐらいかもしれません。ですから、行き方もすっかり忘れておりました。そしたら、地下鉄千代田線の乃木坂駅に直結していたのでした。

でも、入場したら、あまりにも広大で何処に行ったら良いのか、訳が分からなくなりました。何しろ、マティス展だけでなく、他の会場では、多摩美術大学や日大芸術学部など東京の5大学の美術部の展覧会が同時に開催されていまして、私なんか3階にまで行ってしまい、迷子になってしまいましたよ。(マティス展は2階でした)

フランスの画家アンリ・マティス(1869~1954年)に関しては、日本人も大好きですし、御説明するまでもないでしょう。フォーヴィズム(野獣派)の代表作家であり、「色彩の魔術師」の異名まであります。私も知っているつもりでしたが、若き頃、官立のフランス高等美術学校に入学できず挫折を味わっていたことまで詳しく知りませんでした。ただし、ギュスターヴ・モローから特別に個人指導を受けることで才能が開花します。

また、絵画だけでなく、生涯にわたって彫刻や切り絵も手掛け、ライフワークとして南仏ヴァンスにステンドグラスから壁画、礼拝台に至るまで「ロザリオ礼拝堂」を設計し、今展でその礼拝堂の一部が展覧されていました。

個人的な話ながら、最近、どうもメンタルが不調気味でしたので、「色彩の魔術師」の力によって煩悩を圧倒してもらおうと会場に足を運びました。2200円と入場料が高かったのですが、それだけの価値はあったと思いました。

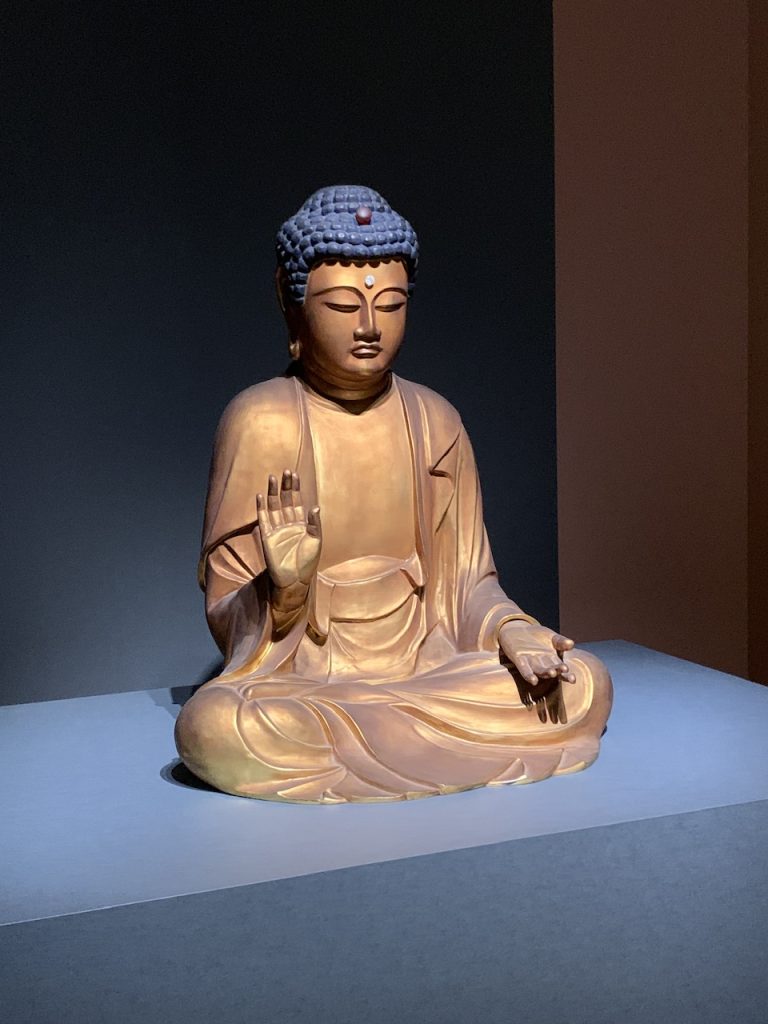

会場に足を運んで、一番驚いたことは、一部の作品が「撮影可能」だったことです。ですから、こうして、恐る恐る、一部写真を渓流斎ブログに掲載させてもらっています(もっと沢山撮影したのですが、ほとんど破棄しました)。

何故、恐る恐るなのか、と言いますと、実は私は、もう30年も昔ですが、1990年代に美術記者をしていまして、当時、新聞にマチス(当時はマティスではなく、マチスでした)作品を取り上げて、その写真を掲載する際、かなり高額の著作権料を請求されたからでした。それで、マティス作品の著作権は大丈夫なのかなあ、と気になってしまったのです。

そして、「そっかあ、マティスは1954年に亡くなっているから、没後50年の2004年で著作権は切れていたのかあ」と気付いたのです。しかし、話はそんな単純なものではなかったのです。例えば、海外の作家には「戦時加算制度」というものがあり、通常の著作権保護期間(50年間)に、第2次世界大戦の期間に相当する日数を加えることで、戦時中保護されていなかった著作権者の利益を回復する制度があるのです。マティスのフランスは、3794日(約10年5カ月)なので、50年ではなく、60年5カ月となります。

となると、マティス作品は、2004年ではなく、2014年で著作権が切れたということになります。しかし、これでは安心できないようです。2018年に著作権法(TPP11協定)が改正され、1968年以降に亡くなった作家の著作権は、没後50年から没後70年まで延長されることになったからです。これにより、例えば、藤田嗣治画伯は、1968年に亡くなったので、これまで50年後の2018年まで著作権は保護されていましたが、改正により、70年後の2038年12月31日まで保護されることになったのです。

さてさて、肝心のマティスさんです。繰り返しになりますが、2018年の著作権法改正に該当しない1954年に亡くなり、戦時加算を入れても、2014年には著作権が切れているはずです。しかし、フランス本国ではどういうわけか、マティスの著作権は切れておらず、「マティス財団」(著作者人格権)が管理しているというのです。彼らは、ミュージアムショップ等で売られるカップやバッヂなどのグッズに関して、いまだに制約しているといいます。

私は著作権法に関しては素人なので、これ以上踏み込めませんが、今年2024年はマティス没後70年です。それで、展覧会の主催者さんは、会場の作品の撮影を許可したんじゃないかなあ、と判断しました。はい、間違った解釈でしたら、このブログに掲載した写真は全て取り下げますので、マティス財団さんの御見解も宜しくお願い申し上げます。

(写真にも著作権があり、だから私が撮影した写真ですから、著作権は私にあるはずです。しかし、平面の絵画には写真の著作権がなく、立体の彫刻を撮影した写真なら著作権が有効になるとか、色々と複雑なようです。詳しい方、どうか御教授ください。)