WST National Gallery Copyright par Duc de Matsuoqua

今夏に高野山と京都の浄土宗の寺院を巡ったせいか、仏教思想への興味が復活し、深まっています。何処かの特定の宗教集団に所属して、信仰にのめり込むというのではなくて、あくまでも、これからいつの日にか、あの世に旅立つに当たって、称名、念仏、もしくはお題目、またはアーメンでも何でもいいのですが、個人的に勉強して、納得したいものを見極めたいと思ったからです。

我ながら、タチが悪いですね。お前は宗教を冒涜しているのか、と言われればそれまでですが、そんなつもりは毛頭ありません。

しかし、オウム真理教事件以来、日本人は宗教に対して、特に強引な布施や寄付金を求める新興宗教に対して、警戒心を募らせるようになったのではないでしょうか。もしくは、「葬式仏教」などと揶揄される既成宗教に対する幻滅などもあるかもしれません。

これは、あくまでも個人的な見解ながら、例えば、空海の思想は、真言宗の僧侶や門徒、檀家だけのものではないはずです。空海さんは、そんな排他的な人ではなかったはずです。それは、最澄でも、法然でも、親鸞でも、道元でも、栄西でも、日蓮でも、いかなる宗祖にでも言えるはずです。

そんな個人的な「悩み」を、今夏お邪魔した京都・安養寺の村上住職に御相談したところ、御住職はお忙しいながら、面倒くさがらず、真面目に正面からお答えして頂きました。有難いことです。(二人のやり取りは私信ですので、ここでは公開致しません。悪しからず。)

そんな中、「生まれ出づる悩み」を抱えているのは凡俗の衆生だけかと思ったら、何と、お坊さんにも、それなりに色々と悩みを抱えているんですね。

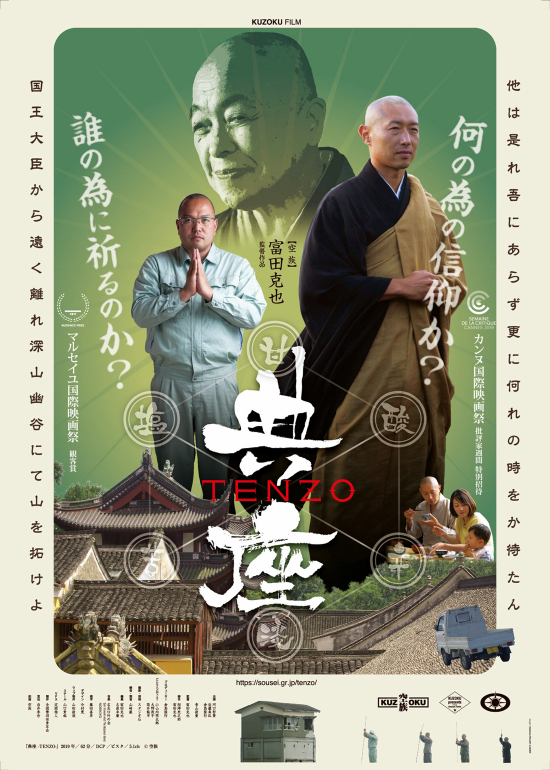

ドキュメンタリー映画「典座」は、全国曹洞宗青年会の主宰、製作で、富田克也監督がメガホンを取った作品ですが、10月4日から全国公開されます。全国公開とはいっても、東京から大阪までわずか5単館しかありませんが、見逃せませんね。

映画の主人公は、曹洞宗の大本山永平寺で修行した山梨県都留市の光雲院の河口智賢(かわぐち・ちけん、1978年生まれ)副住職と、同じく永平寺で修行した三重県津市の 四天王寺の倉島隆行(くらしま・りゅうぎょう、1977年生まれ)住職という若い二人。智賢副住職は、普通の勤労者と同じように寺の仕事と家庭の問題で板挟みになる悩みを抱えながらも、今後の仏教の在り方を模索します。隆行住職も東日本大震災で被害を受けた福島でさまざまな支援活動を行いながらも、自分の無力感に苛まれたりします。二人の若い僧侶に対して、高僧青山俊薫(尼僧)がどんな助言を与えるかも見ものになっています。

実は、私はまだ見たわけではなく、あくまでもネットで予告編を見ただけですが、映画のポスターにあるように、「何の為の信仰か?」「誰のために祈るか?」と、若い僧侶自らも悩んでいる姿が見られるようです。

となると、僧侶の「弱さ」や宗教界の恥部などマイナス面まで見せてしまうことになり、全国曹洞宗青年会の一部の人からは、製作や公開の反対もあったようです。それでも、完成させ、来月から公開されるということですから、私も応援したくなります。

このブログを読まれて、興味を持たれた方のために、映画「典座」の公式サイトをリンクしておきます。日程とわずか5館の公開劇場もあります。これは、宣伝ではありません。差し迫った思いを持つ私自身が興味を持っただけです。