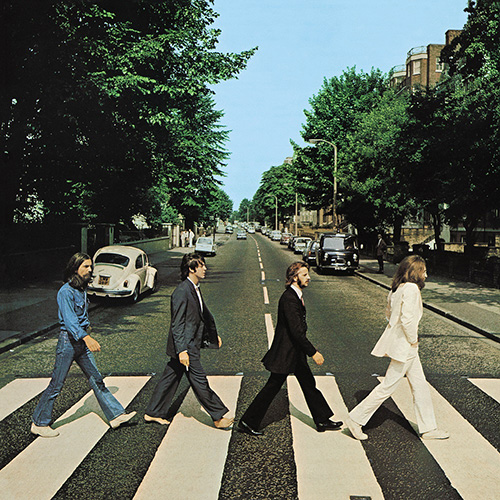

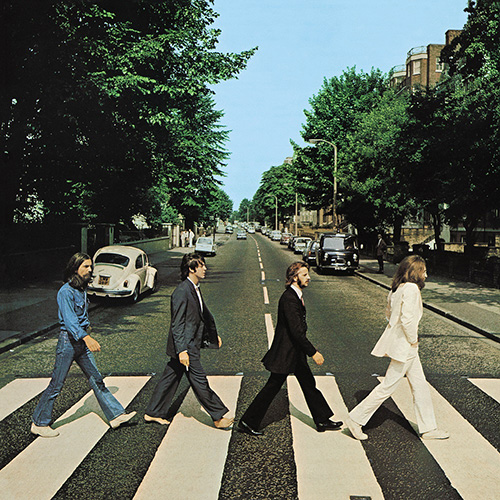

僕が生まれて初めて買ったLPレコードは、ビートルズの「アビイ・ロード」です。今からちょうど50年前の1969年10月21日。今はなき、東京郊外のひばりが丘の「ひばり堂」というレコード店でした。価格は2500円、だったと思います。

今の価格では5000円ぐらいの感覚です。まだティーンエージャーだった僕にとって、2500円はかなり高額。お小遣いを貯めていたか、父親に買ってもらったか忘れましたが、後者の可能性が高い。当時、我が家では、初めてのセパレート・ステレオ、ソニーのインテグラを買ったばかりで、レコード収集に勤しんでおりました。当時、庶民にとって高嶺の花だったこのステレオ機器は、安月給の父親が、近くの「十一屋」という漬物屋工場で、重い樽運びをするアルバイトして買ったもので、過労で倒れて救急車で運ばれたことを覚えています。

まあ、そんな個人的な思い出は置いといて、その「アビイ・ロード」の「50周年記念エディッション」CD(2枚組=3960円)が発売されたということで、やっと昨日、東京・銀座の山野楽器で買って来ました。LPレコードは、何万、何十万回も擦り切れるほど聴いて、針が飛んでしまうほどになったので、とうの昔に処分してしまいました。1987年に発売されたCDは当然持っていましたが、2枚組の50周年記念盤にはマニア向けのトラックが収録されているので、フリークとしては買わないわけにはいきません(笑)。

今さらの話ではありますが、アルバムのタイトルになった「アビイ・ロード」は、ロンドンにあるビートルズがレコーディングする「 EMIスタジオ 」の建物入り口前を走る道路で、4人が歩く横断歩道は世界的な観光名所になりました。私も若き頃、1979年8月にここを訪れ、写真を撮って来ました。写真が残っていたら、貼り付けましょう(笑)。(このアルバム・ジャケットから「ポール死亡説」が生まれましたが、長くなるので茲では触れません。)

ビートルズ「アビイ・ロード」 LPレコードはA面とB面があり、A面には「カム・トゥゲザー」や「サムシング」(両方ともポールのベースラインが秀逸で、「サムシング」のリードはエリック・クラプトンが弾いているのではないか、と当初噂された)などシングルカットされた名曲ぞろい。B面は、クラシックのように、後半に前半のモチーフが再現されたり、カデンツァみたいな曲もあり、一日に何回聴いても飽きませんでした。高校時代からバンドを組み、この難しい「B面(コピー)をやろう」ということで、コピーのために、また何万回聴き直したか分かりません。

それでいて、歌詞は何度聴いても理解できませんでした(苦笑)。特に「カム・トゥゲザー」は、ジョンが韻を踏むための単語を並べたせいか、今でもさっぱり分かりません。「ユー・ネヴァー・ギヴ・ミー・ユア・マネー」の中に出てくるstep on the gas が「ガスの上に乗る」ではなく、「アクセルを踏む」ということ、「ミーン・ミスター・マスタード」に出てくるgo-getter が「やり手」という意味だと分かったのは、聴き始めてから30年以上経ってからでした。

「ユー・ネヴァー・ギヴ・ミー・ユア・マネー」 が終わって、「サン・キング」に入る直前に鈴虫が鳴く声のような音が聴こえます。アルバムを買ったばかりの時はちょうど秋だったので、外で本当に虫が鳴いていると錯覚した覚えがあります。

「アビイ・ロード」にまつわる話となると、一晩かかってしまいますが、最後に付け加えておかなければならないのは、この「50周年エディッション」が49年252日ぶりに全英アルバムチャートで1位 に復帰したというニュースです。(英国では1969年9月26日にリリースされ、アルバム・チャートでは17週連続で1位、米ビルボードのアルバム・チャートでは11週連続で1位を獲得)今では、音楽の聴き方がネット配信時代になり、レコードが売れなくなったとはいえ、信じられませんね。

このCDのリーフレットによると、ビートルズの4人が勢ぞろいするのは、「アビイ・ロード」のマスター・テープ編集をするために行われた1969年8月20日夜のセッションが最後だったといいます。ビートルズは、翌1970年に解散し、アルバム「レット・イット・ビー」が発売されますが、このレコーディングは1969年1月に行われたものでした。事実上、「アビイ・ロード」がビートルズ最期のアルバムとなり、この時、ジョン・レノン28歳、ポール・マッカートニー27歳、ジョージ・ハリスン26歳、リンゴ・スター29歳という若さでした。髭を生やして随分お爺さんに見えましたが、まだ全員20代だったんですね。

20代にして既に歴史の残る偉業を成し遂げた彼らは、まさに天才でした。

【後記】

50周年記念盤をじっくり聴いてみましたが、駄目ですね。がっかりしました。

ジョージ・マーチンの息子のジャイルズらがリミックスしてますが、昔のオリジナルを台無しにしています。特に、「ユー・ネヴァ・ギヴ・ミー・ユア・マネー」は、1969年発売のオリジナル盤では、ポールのヴォーカルが、右から中央、左へと移って行き、「ステレオ」としての醍醐味を感じたものでした。これは、何も手を入れていない1987年発売のCD盤でも踏襲されましたが、50周年記念盤では、ポールのヴォーカルを中央で固定してしまって、本当に興醒めです。また、無駄なリードとして音源を落としていたギターのフレーズを大きく復活して、余計な音に感じます。

いやあ、もうこの50周年記念盤は、愛聴しないでしょう。ポールはともかく、ジョン・レノンがこんなリミックスを聴いたら、絶対怒るでしょう。