今年のお正月の初詣は、自宅近くと実家近くなど3社もお参りしてきました。そのうち、自宅近くで引いたおみくじは「小吉」。吉だから良かったと思って、読んでみたら、「過信禁物」だの、「慎重に行動せよ」だの、「謙虚になれ」だのと、まるで「凶」に近いようなお達しを受けてしまいました(苦笑)。

さて、1月5日の土曜日のことでしたが、都内某所で、実に10年ぶりに旧友の上森君と再会することができました。

何でそれまで会わなかったのかについては、すべて向こうの都合でした。こちらが一生懸命に会う機会をつくっても、当日の朝になって急に、電話が掛かってきたり、メールが来たりして、色々な理由でドタキャンになってしまうのでした。その理由とは、自分自身の体調不良やインフルエンザ、親戚の病気見舞い、家族の急病、その他諸々です。

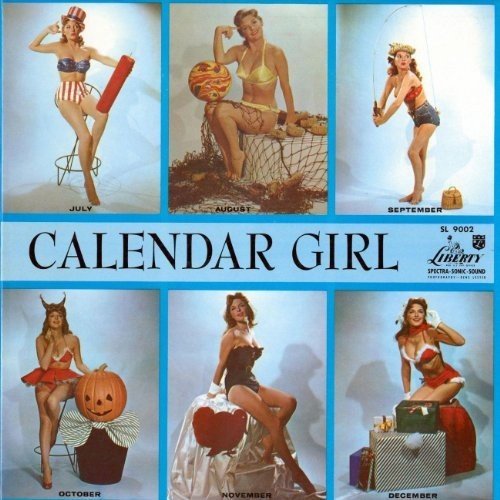

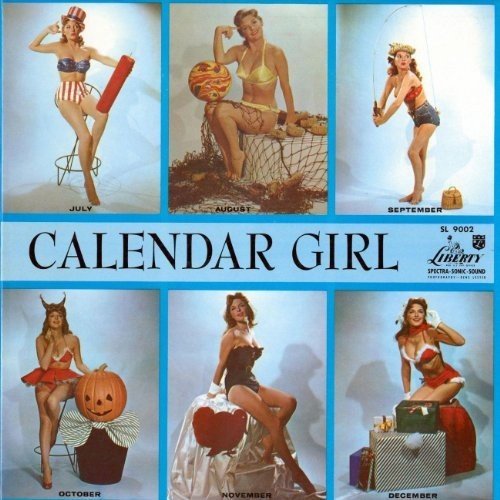

バルセロナ・サグラダファミリア教会

バルセロナ・サグラダファミリア教会

10年間会わなかったということは、その驚異のドタキャンが5回や10回どころか、50回ぐらいはあったということです(笑)。これだけドタキャンが続けば、普通なら呆れて諦めますね。「何か、自分は悪いことでもしたのだろうか」などと猜疑心も起こります。でも、私は辛抱強く連絡を取り続けました。が、とうとう限界が来ました。昨年になってもうすっかり冷めてしまったのです。「もういいや。やめにしよう。いくら約束してもドタキャンされる。彼とはもうこのまま一生会うことはないだろう」と心の中で決めました。他の友人たちの中には、彼のことを「引き籠り」だの「対人恐怖症になった」と言う者もおりました。

一番気の置けない友人なのに、しかも、仕事でもなく、ただ遊びで会うだけなのに、理由がさっぱり分かりませんでした。彼に余程の事情があるのだったら、もう無理強いする必要はないのではないか、と諦めたのでした。

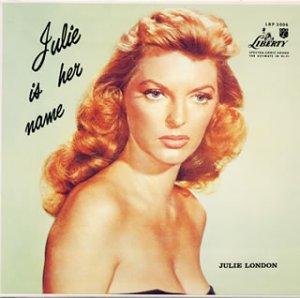

バルセロナ市街

バルセロナ市街

それが、昨年末から急に潮目が変わってきました。ようやく、彼の口からプライベートな悩みについてほんの少しずつだけ打ち明けてくれるようになったのです。その中でも最大の肝になっている家族が抱えている借金問題の核心についてまで告白してくれたのです。

そのことについて話したせいか、彼は、今度、彼の自宅近くの居酒屋兼レストランで会ってもいいという話になったのです。勿論、もう50回もドタキャンされ続けてきたので、どうせ今回も直前になって連絡してきてドタキャンするのだろう、と覚悟していました。

そしたら、珍しく、当日朝になっても電話もメールもないのです。彼の自宅近くまで、電車とバスを乗り継ぎましたが、車内でも半信半疑でした。

このブログの1月3日にも「今年は個人的にも色々ありそうで、旧友との交際が復活しそうだ」といったようなことを書きましたが、長らく音信不通だった根岸君と連絡が取れるようになったことに続いて、やっと上森君とも再会することができたのです。

バルセロナ・サグラダファミリア教会

バルセロナ・サグラダファミリア教会

10年ぶりに再会した彼はすっかり、顔の筋肉が弛み、色白で、やつれてしまっておりました。自身が病気を抱えているせいもありますが、ほとんど運動どころか歩いたりもしていないので、脚力は衰え、お婆さんのように、小さな簡易乳母車のようなものを曳いてやって来ました。

居酒屋兼レストランで、ビールやワインを飲みながら3時間ぐらい話をしたでしょうか。上森君は、自身の病気と親の介護、そして莫大な借金という三重苦を抱えて地獄の苦しみだという話を告白してくれました。特に、莫大な借金については、親御さんが認知症になる寸前に契約してしまった甘い投資話で、養護施設に投資すれば、社会貢献にもなり、1年で最低10%の還元もでき、一石二鳥だという神奈川県藤沢市の詐欺師に騙されたというのです。

冷静に考えれば、今時、マイナスの低金利時代、10%のリターンなど、ほとんどありえる話ではなく、本当に冷静に考えれば、そんな詐欺話に引っかかることはないのですが、親御さんは認知症気味で判断力も落ち、口八丁手八丁の男に騙されてしまったというのです。当然ながら、民事裁判にもなったらしいのですが、結局、昨年、彼の親御さんの方が敗北してしまったようでした。

バルセロナ市街

バルセロナ市街

まあ、こういうイザコザを抱えていたので、彼も水臭いですが、友人と会う気がしなかったのかもしれません。こちらも、カルロス・ゴーンではないので、彼の親御さんの借金の肩代わりをすることを出来るわけでもなく、黙って話を聞いてあげるしかありませんでした。

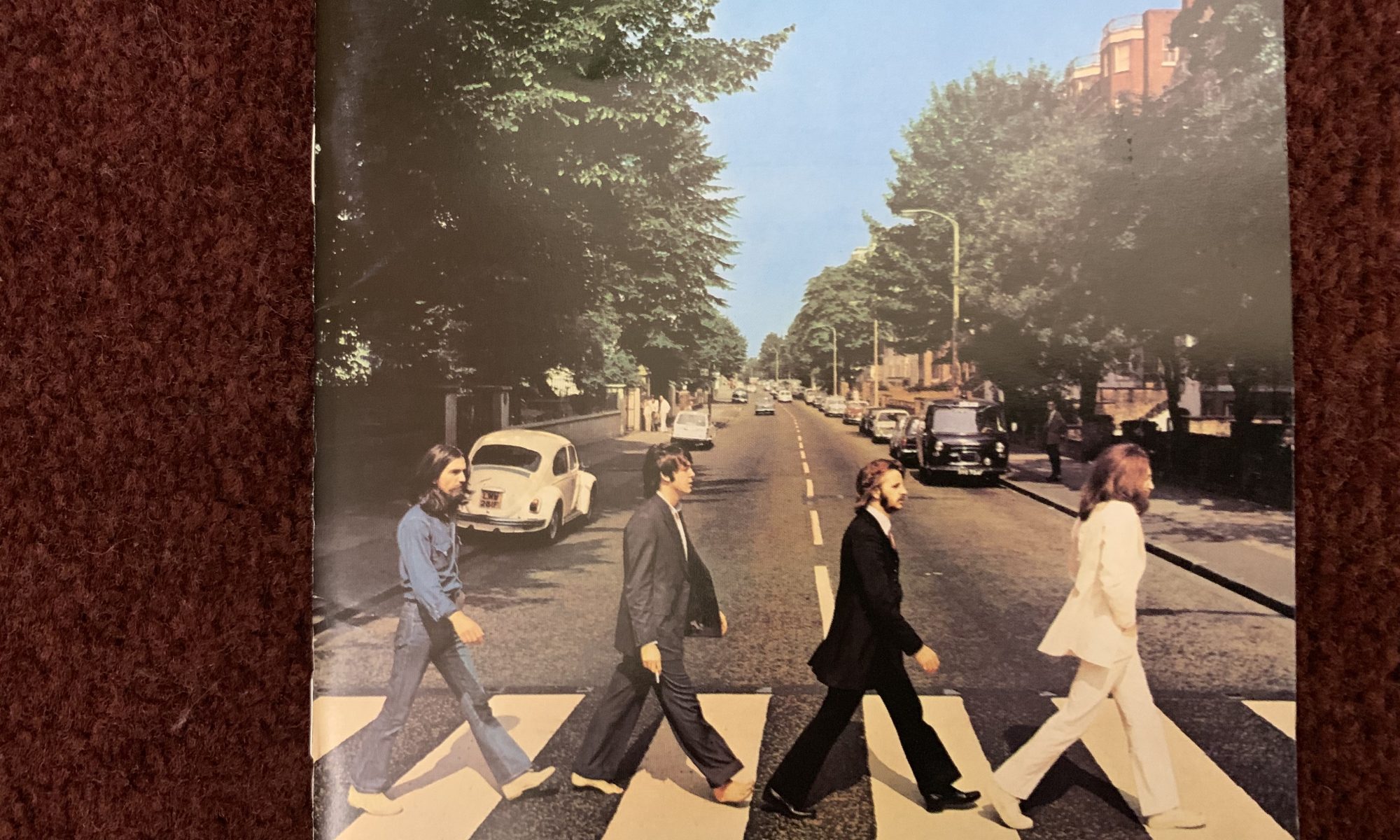

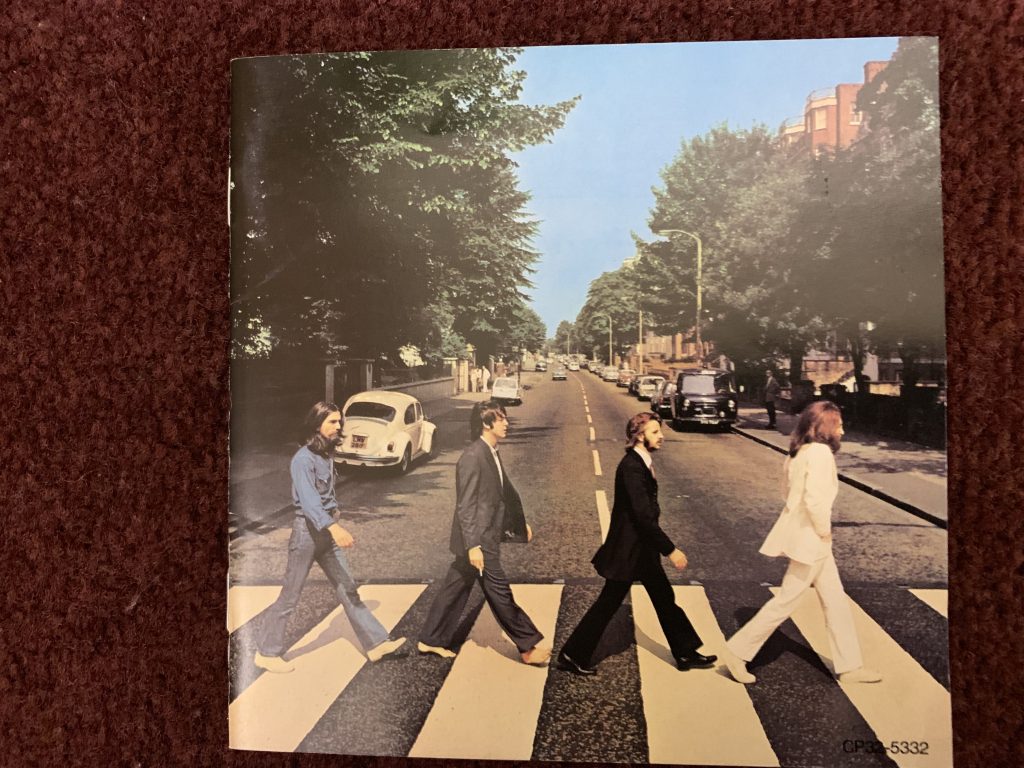

上森君とは高校時代のバンド仲間で、一緒にビートルズの曲などを演奏したり、酒を飲んだりして楽しんでいた仲でした。そのビートルズですが、彼らがロンドン・アップル本社の屋上で、バンドとして最期のライブ演奏した「ゲットバック・セッション」(この模様は、翌1970年公開の映画「レット・イット・ビー」で披露されました)が行われたのが、1969年1月30日のことでした。ということは、あれから、ちょうど50年、半世紀もの歳月が流れたわけですね。

えーーー、本当かあ???です。半世紀なんてあっという間だったんですね。同時代を生きてきて、その時間の流れの速さに圧倒されるとともに、全く信じられない気持ちです。「10年ひと昔」と言い、上森君とも10年ぶりに再会しましたが、この10年も一瞬前の出来事のように速かった気がします。

私自身もこの10年の間、大病したりして色んな事がありましたが、時の流れの速さには今さらながら、驚愕せざるを得ませんでした。