最近の《渓流斎日乗》のアクセスは如何ですか?

お堅い話ばかり続いておりましたから、読者の皆さんがついていけないのか、高踏過ぎたのか分かりませんが、減ったことでしょう。まあ、めげずに頑張ってください。

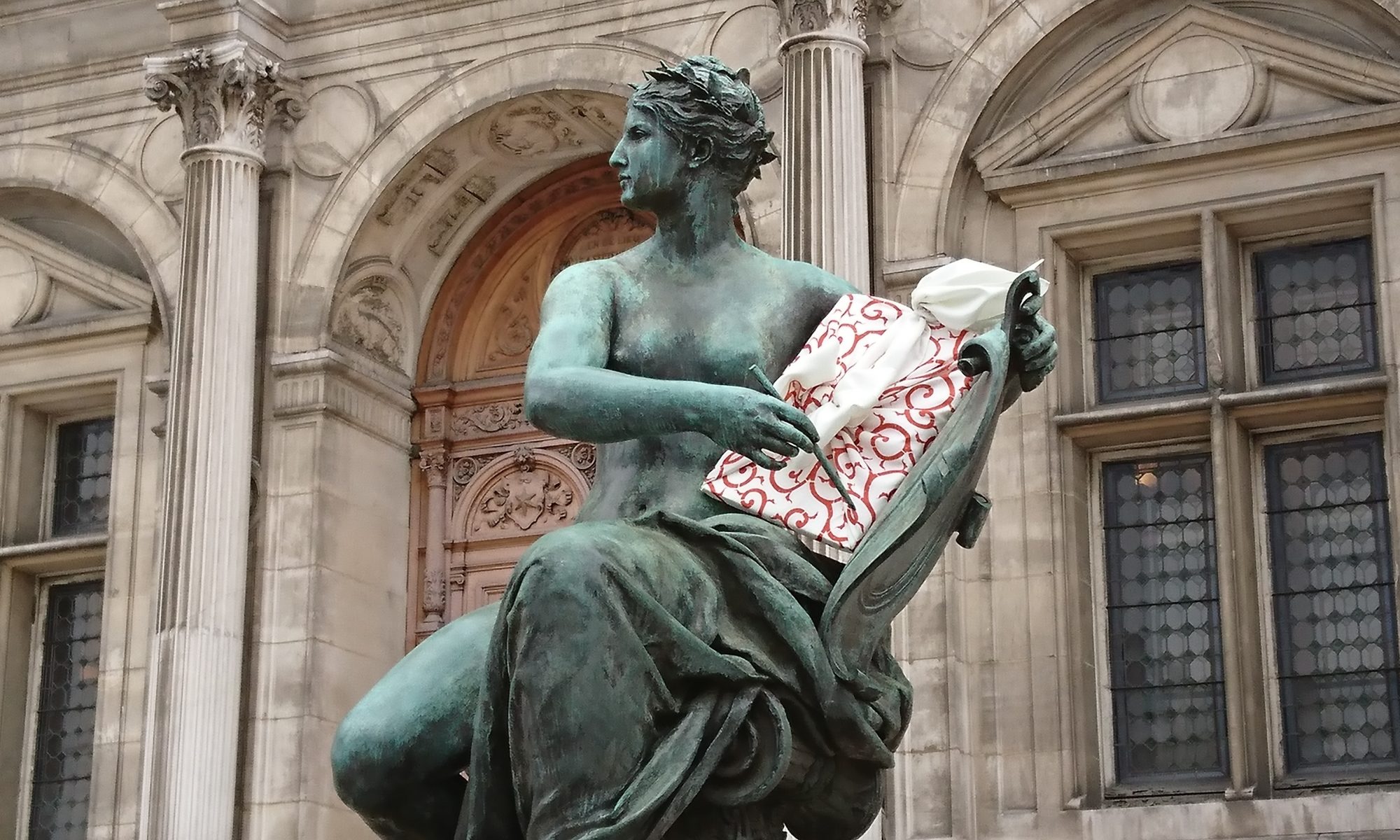

さて、美術の季節の到来ですが、今日の日曜日は、貴人は、東京・上野公園で「ムンク」展でも鑑賞ですかね? 「共鳴する魂の叫び」などと「魂」のない紙面づくりをしている朝日新聞社がえらい力を入れていますね。前日に起きたことを載せるのが日刊新聞のはずですが、2,3日遅れても、平気で、紙面に載せることが目立つのが、最近の「朝日新聞」です。

これでは、「新聞」でなく、「朝日旧聞」ですよ(笑)。

「朝日は左翼だ!」なんて、皮相的に紙面批判している連中は、こういうことに気が付かないのでしょうかね。

朝日新聞は完全に紙面づくりに手を抜いているのです。貴人が「経済面」を評価する読売新聞のような、ある種の「真面目さ」と「ひたむきさ」が感じられませんね。要するに、読者をなめているのです。

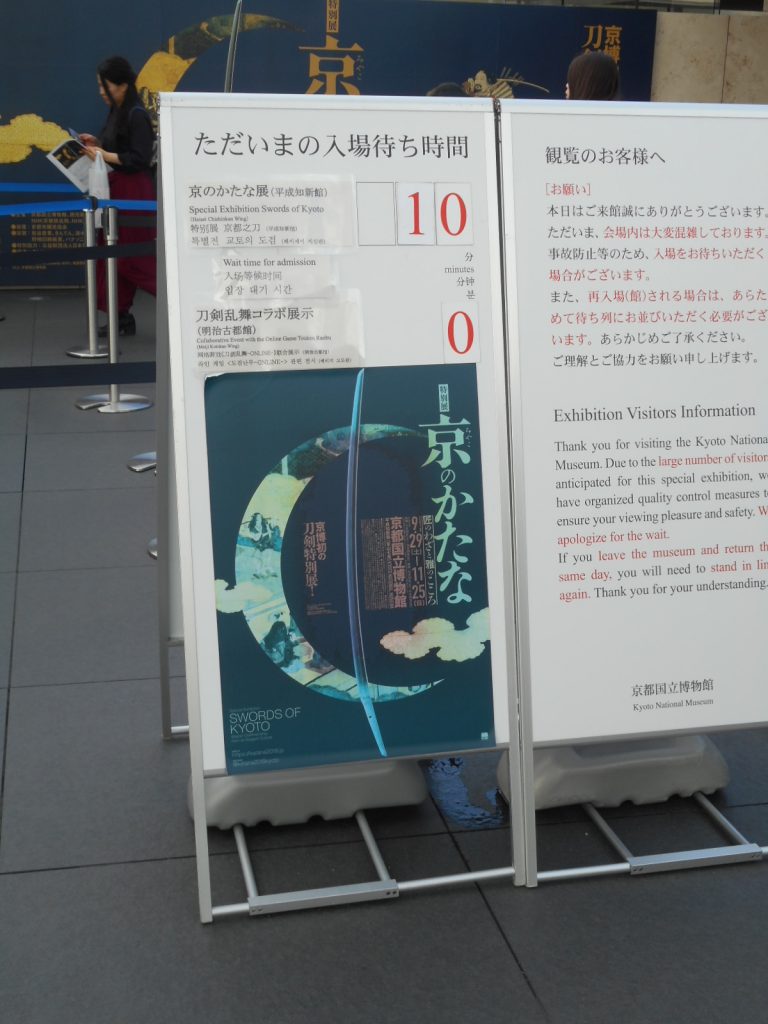

迂生は昨日、国立京都博物館の「京のかたな」展(11月25日まで)を覗いてきました。昨日から始まった第70回「正倉院展」(奈良国立博物館、11月12日まで)も、読売新聞社が「特別協力」ですが、この「京のかたな」展も、読売新聞がNHKと共催です。

かって、「ミロのビーナス」展や「ツタンカーメン」展を主催した朝日新聞社の文化事業のパワーは、この分野でも、完全に消え失せています。「適当にやっていても給料はもらえる」と社内がだらけ切っているのでしょうね。これでは、部数が400万部切ったと言われてますが、ますます減ることでしょう。社長以外は、危機感ゼロではないでしょうか。

◇若い女性がいっぱい

ところで、迂生は、週末はなるだけ美術展は混雑するので避けていますが、昨日の土曜日(11月27日)は、新装した「南座」の記念行事で、歌舞伎役者総勢70人が、南座前から八坂神社までの四条通りを「お練り」をするので、観光客などはそちらに目が行き、京博には来ないと考え、同時刻に出かけましたが、まったく想定が外れました(笑)。

京博も入場するのに10分も待たされ、しかも、館内は最前列で名刀を見る人が、長い列を作っている有様です。

しかも、最近、若い女性の「刀剣マニア」が激増しているそうで、昨日の同展も7割は若い女性で吃驚仰天しました(笑)。

京博の案内人によると「平日も女性で混んでいて、週末だけではありません」ということでした。どうやら、今、若い女性の間で、刀剣が大ブームになっているらしいのです。

「京のかたな」展では、鎌倉時代の国宝の則国、久國、吉光の名刀や重文の刀がずらりと並び、いずれも、手入れが行き届いているので燦然と輝いているのは圧倒されます。

それを若い女性がガラス越しに食い入るように眺め、「凄いわね!」「きれい!何とも言えない、妖しい!」と言葉を交わしていました(笑)。

◇長刀鉾をじっくり拝見

迂生は、同展の目玉の一つ、「祇園祭」の山鉾巡行では、常に、先頭にいく「長刀鉾」に飾られていて、今は非公開になっている全長1.47メートルの、長刀を見ることが楽しみでしたが、こちらは、手入れはされているとはいっても、光り輝いてはおらず、見る人も少なく、じっくり拝見できました。

この長刀はは室町時代後半の大永2年(1522年)に京都の鍛冶師、長吉が作ったと伝えられています。

ところが、1536年の「天文(てんぶん)法華の乱」(延暦寺の天台宗僧徒と日蓮宗宗徒の争い)で、何者かに強奪され行方不明になりました。しかし、行方不明になった翌年、近江のお寺で見つかり、買い取られて、再び、祇園祭を執行する「八坂神社」に奉納された経緯があります。

恐らく、その間にいろいろな逸話、ドラマがあったと思いますが、刀剣に限らず、貴重な美術品には権力、経済力を持った人間に絡む逸話があり、それを追うだけでも面白いと思いますね。

以上、おしまい。