一昨日10月8日に「山田耕筰 歌曲集」を取り上げたところ、不思議なことに、ブログに書けるほど(笑)の情報が集まってきました。

まずは、山田耕筰の人となりはー。

山田耕筰(1886〜1965年・明治19年〜昭和40年)

【作曲家・指揮者】日本西洋音楽史上の巨人。「赤とんぼ」など美しい童謡は、今も愛唱される。大正・昭和期の作曲家・指揮者。東京都出身。1908年(明治41)東京音楽学校卒。1910年ベルリンに留学。1914年(大正3)帰国して、精力的にオペラやオーケストラ作品を創作する一方、東京フィルハーモニー会に管弦楽部を創設、日本楽劇協会・日本交響楽協会を設立。日本の洋楽普及に多大な貢献をした。北原白秋と出会い、今も親しまれる童謡の名作を多く残した。作品は、交響曲「かちどきと平和」、歌劇「夜明け」、歌曲「赤とんぼ」「からたちの花」「この道」など。

この出典は、(財)まちみらい千代田「江戸・東京人物辞典」からなのですが、この辞典の執筆者によると、何しろ、山田耕筰は「巨人」ですからね。今では少し忘れられてしまいましたが、とてつもない人です。

まず、個人的なことながら、静岡県の義母(故人)が、山田耕筰の似顔絵入りのサインを持っていたのです。義母は若い頃、浜松市にある河合楽器の社長秘書を務めていたことがありました。その関係で、河合楽器に所用で訪れた山田本人から直接頂いたようですが、当時私は山田耕筰に熱烈な関心があったわけではなかったので、詳細について聞き忘れてしまいました。

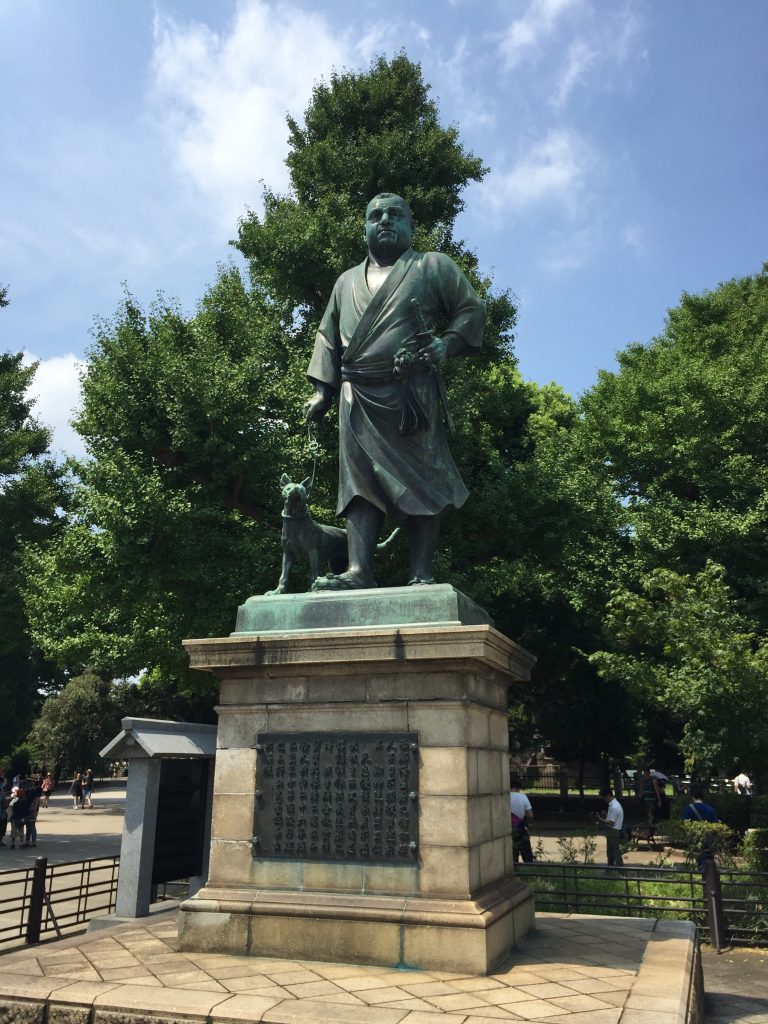

とにかく、似顔絵はご自分で書かれたのかどうか分かりませんが、大僧正のような堂々とした禿頭(とくとう)で風格がありました。

はい、このような感じです。若い頃とは全然違いますね。

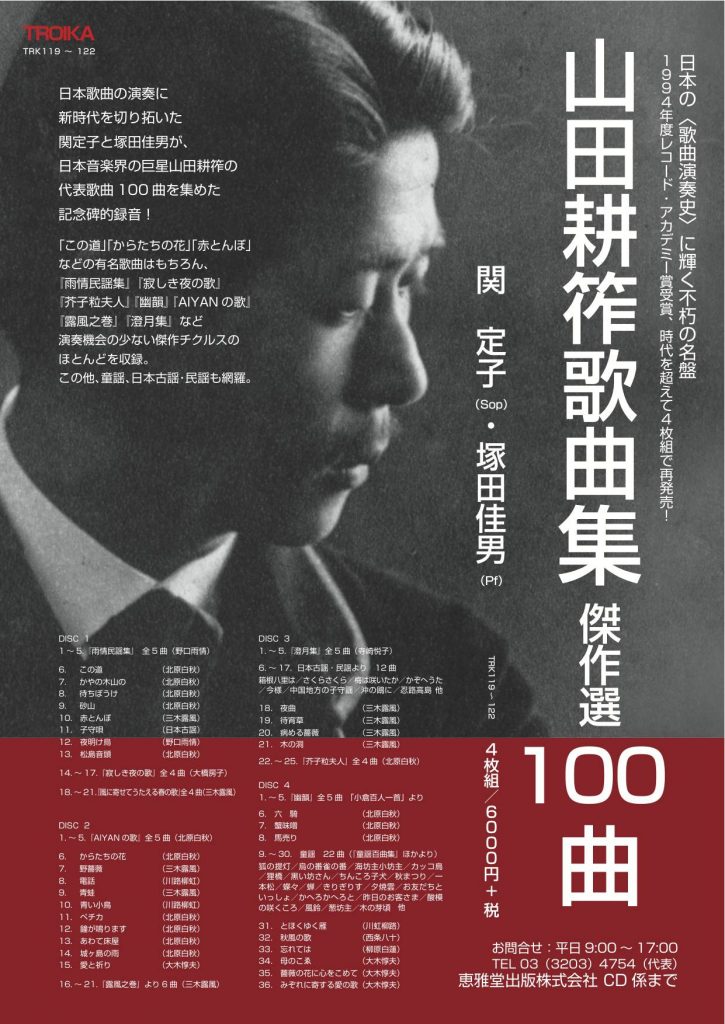

写真はいずれも、山田耕筰 十七回忌記念出版「この道 山田耕筰伝記」(恵雅堂出版)の編集を担当されたM氏からお借りしたものです。(従って、写真等の著作権は恵雅堂出版社に帰属します)

M氏は「この本は、入社当初の私が編集を担当しま

同書は昭和57年発行で、 A4判カラー42ページ、本文中にモノクロ写真を多数掲載した総 305ページの豪華本ながら、残念ながら、現在は絶版だとか。

それでも、M氏は、この「この道 山田耕筰伝記」の一部コピーしたものをメールに添付して送ってくださいました。

この中で、先日、大阪音大の井口教授が講演された「原善一郎」の名前も出てきました。原が大正11年頃、突然、山田を訪ねてきて「ハルビン交響楽団の指揮をしてもらいたい」と要請した話などが出てきます。

また、大正15年夏、日本交響楽協会の分裂騒動が起き、30余人が脱退。山田側の残留者はわずか5人だったといいます。脱退組は近衛秀麿(指揮者で、近衛文麿の実弟)を中心に「新交響楽団」を結成、これが今日のNHK交響楽団の前身となった、と書かれています。私は不勉強で知りませんでしたが、あんなに仲の良かった山田と近衛は仲違いしたということなのでしょうか。

エピソードも満載です。占い好きの山田は昭和14年、実業之日本社から「生れ月の神秘」という占い本を出版して20版以上版を重ねるベストセラーになりました。山田は自分の名前を「耕作」から「耕筰」に改名し、戸籍まで変えてしまったというのです。

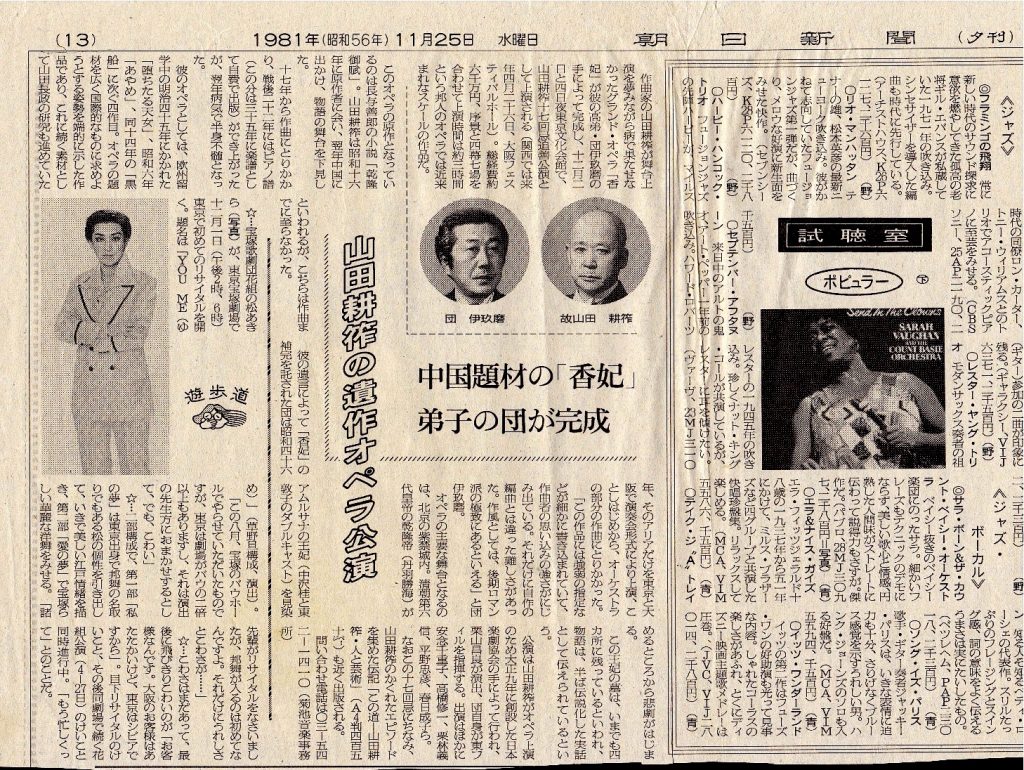

もう一つは、下の朝日新聞の記事(1981年11月25日付)にあるように、山田耕筰の未完の遺作オペラ「香妃」を山田の高弟である団伊玖磨によって完成され、東京と大阪で公演されるという内容です。

このオペラ「香妃」について、M氏は「私は幸運にもリハーサルから見ることができました。團伊玖磨先生が

オペラ「香妃」説明

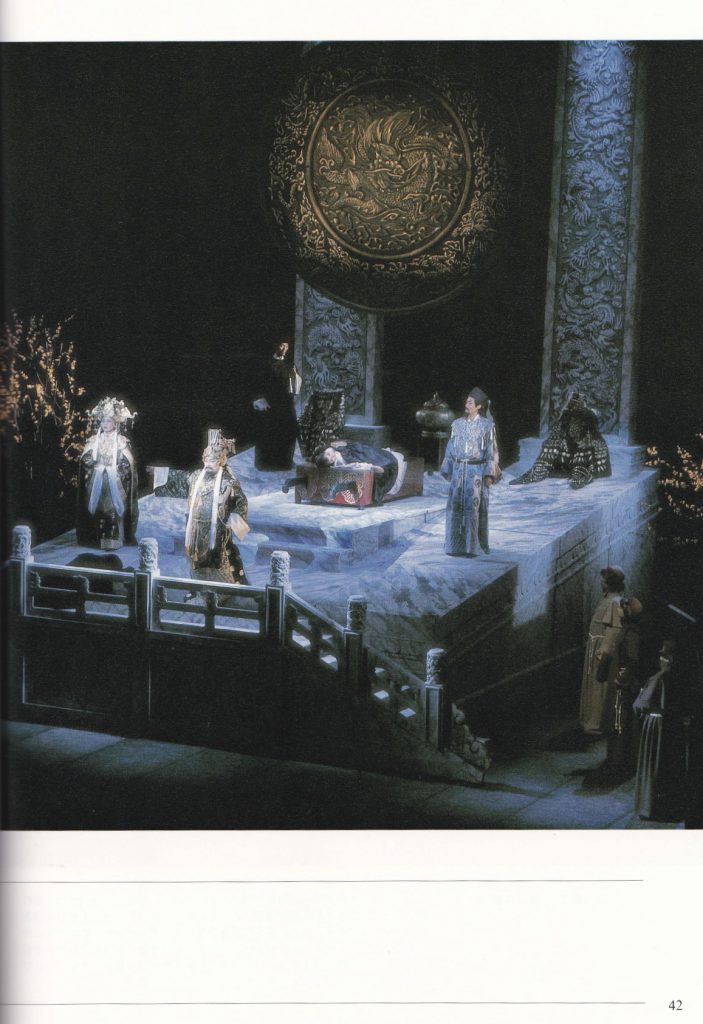

オペラ「香妃」の一場面

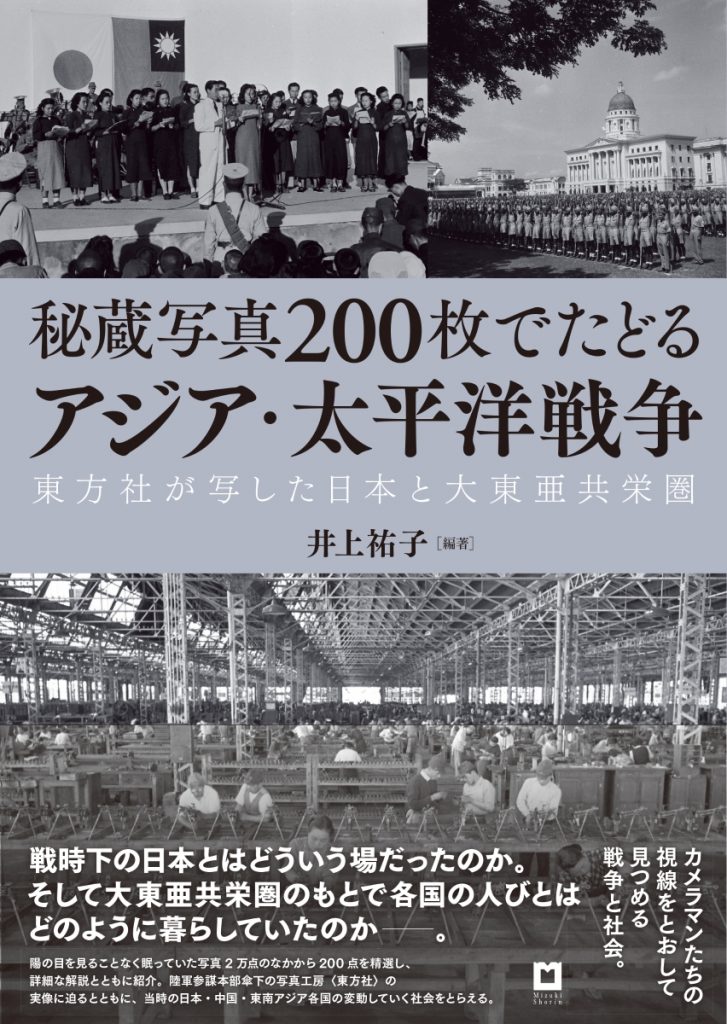

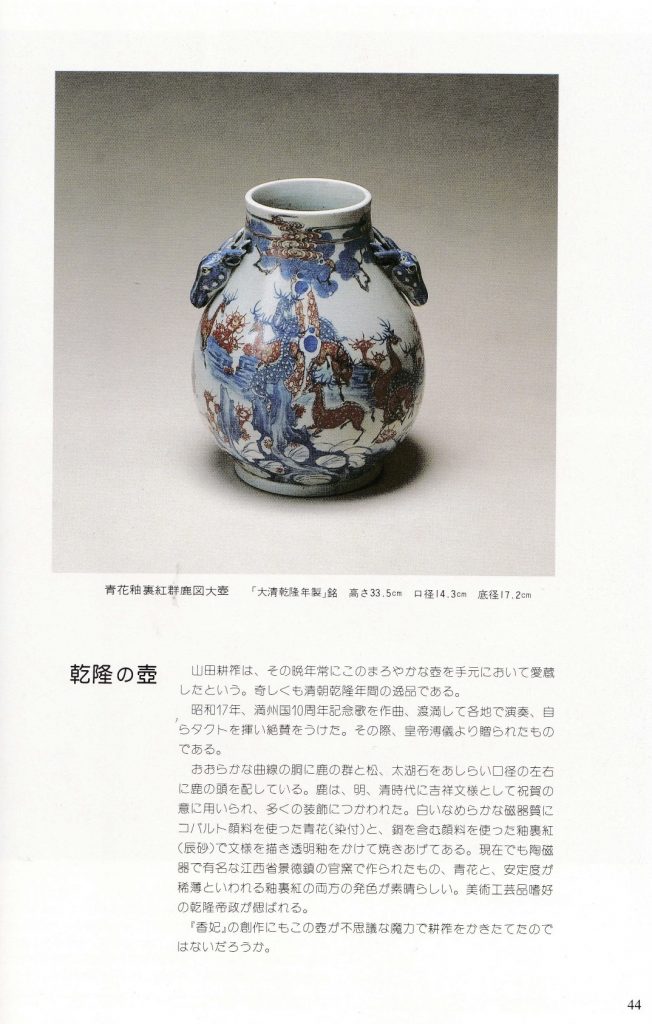

繰り返しになりますが、これら貴重な写真は、いずれも山田耕筰 十七回忌記念出版「この道 山田耕筰伝記」(恵雅堂出版)の中で掲載されたものをお借りしたものです。ついでながら、昭和17年、山田耕筰に、満洲の皇帝愛新覚羅溥儀から贈られた「乾隆の壷」までありました。

山田耕筰は明治、大正、昭和という時代を代表する文化人であり、その時代の証言者でもあったことが、これでよく分かります。