気温37度、体感温度45度。これでは何もする気が起きませんねえ。本を読んでも頭に入らず。外に出かけるなんぞはもってもの他。

ところが、急に、映画を見たくなってしまい、猛暑の中、自転車で近くの映画館に走ってました(笑)。

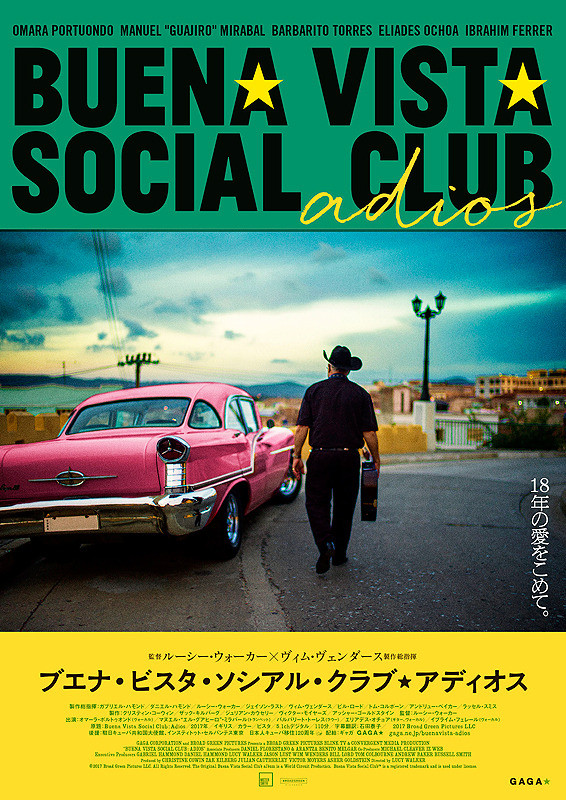

「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ★アディオス」(ルーシー・ウォーカー監督、ヴィム・ヴェンダーズ製作総指揮)です。

18年前に日本でも公開されて大ヒットした映画「ブエナ・ビスタ・ソシアル・クラブ」のいわば続編です。1940~50年代に活躍しながら、当時はすっかり忘れ去られた70~90歳代の老ミュージシャンにスポットライトを当てた作品でしたから、今では、ほとんど他界してしまいました。

「第一弾」の日本公開は2000年1月15日になっていますが、私も恐らくその年の1月に劇場で観たと思います。心の奥底から感動してしまい、CDは勿論買い求め、すっかりはまってしまい、その年の夏休みにキューバに旅行に行ってしまったほどです。キューバ大使館までビザを申請に行ったことを覚えています。当時は、ヘミングウエイにもはまていましたから、音楽と文学散歩でした。

でも、行ってみたら、街中は、物乞いの少年と売春婦が溢れ、アフリカ系の市民に対する差別は相変わらずで、キューバという社会主義体制に失望した覚えがありますが、今日は映画の話なのでこれ以上触れません。。。

CDジャケット写真は、スタジオに入るイブライム・フェレールでした

コンパイ・セグンド(G,Vo、1907~2003、95歳)、イブライム・フェレール(Vo、1927~2005、78歳)、ルベーン・ゴンサーレス(P、1919~2003、84歳)、オマーラ・ポルトゥオンド(Vo、1930~)、マヌエル・”グアヒーロ”・ミラバール(Tr 1933~)、エリアーデス・オチョーア(G・Vo、1946~)ら懐かしい名前がたくさん出てきて、目頭をあつくしてしまいました。

あの葉巻をいつもくわえて、90歳を超えても旺盛だったコンパイ・セグンドはもう亡くなって15年も経つんですね。「黄金の声の持ち主」と言われたイブライム・フェレールは、1990年代には既に引退していて、靴磨きで生計の足しにしていたことが語られていました。

古いキューバ音楽に魅せられた米ミュージシャンのライ・クーダーが「失われた音楽を求めて」キューバを旅する物語が、発端でした。キューバ側で、コーディネーター役だったのが、バンドマスターだったファン・デ・マルコス・ゴンザレス(1954~)で、彼が当時を回想する形で、この映画は進行します。

この映画は「アディオス」ですから、老ミュージシャンが次々と亡くなり埋葬されるシーンも出てきます。

けど、若い頃のフィルムも残っていて、オマーラ・ポルトゥオンドが女性4人グループの一人として溌剌と歌って踊り、若きイブライム・フェレールとも共演していたので、感慨深かったですね。

音楽は素晴らしい。夏は特にキューバ音楽を聴きたくなります。