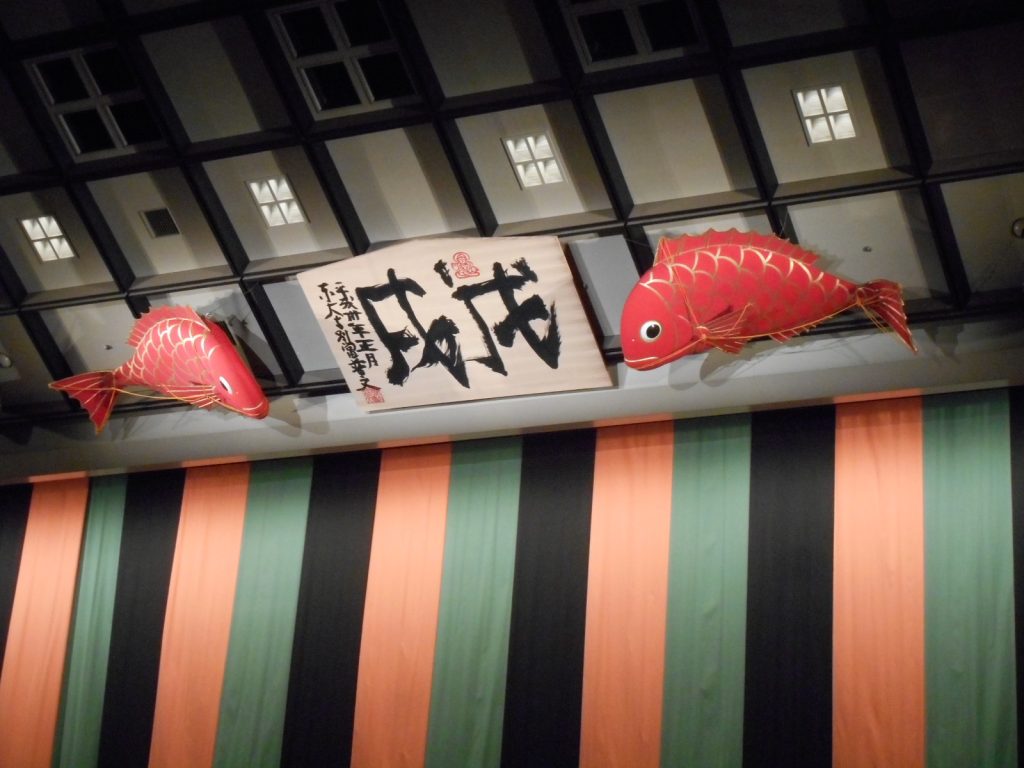

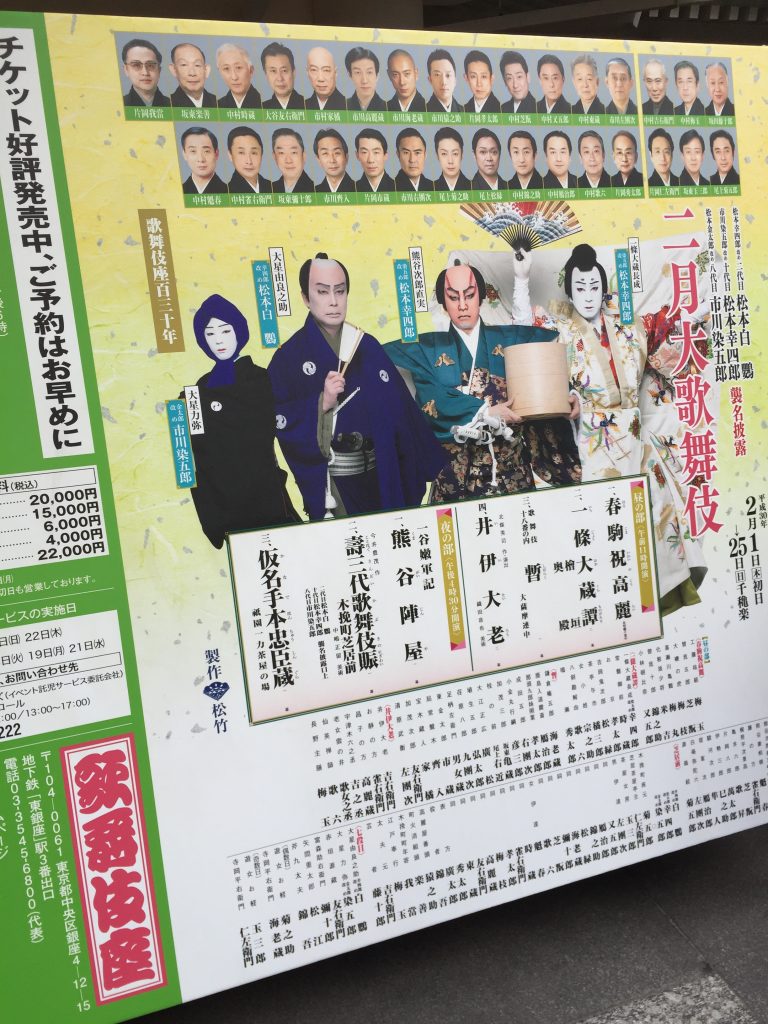

昨日は、東京・歌舞伎座での「白鸚、幸四郎、染五郎」の高麗屋三代襲名披露興行を観劇に行ってきました。

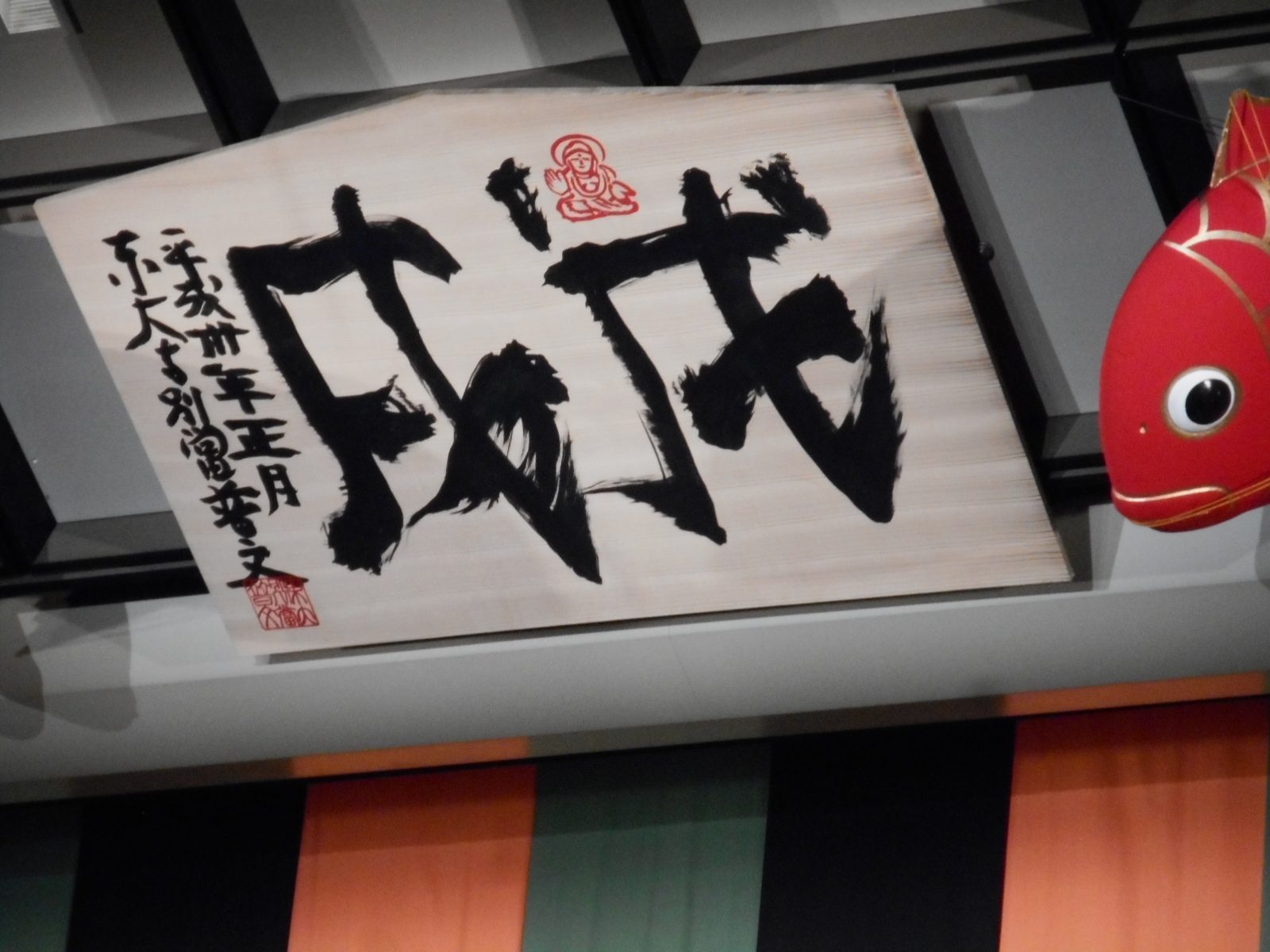

幸四郎が前衛芸術家草間彌生に依頼した幕

通訳の研修会として参加したので、午後1時半から興行会社松竹の先生からの講義もありましたが、僭越ながら、小生にとっては内容が基本的過ぎてあまり参考にならない。観劇も3階B席という「一幕見席」とほぼ変わらない席でしたので、「これなら、同じ金額を出すのなら、直接自分でもっといい席を買った方が良かったなあ」とケチ臭いことを考えてしまいました(笑)。

夜の部の演し物は、(1)一谷嫩軍記(いちのたにふたばぐんき)から熊谷陣屋(2)今回の襲名のためだけに書かれた新作の壽三代歌舞伎賑(ことほぐさんだいかぶきのにぎわい)木挽町芝居前(3)仮名手本忠臣蔵から祇園一力茶屋の場の三本立て。

(1)の熊谷陣屋の熊谷次郎直実役が、染五郎改め十代目松本幸四郎。やっぱり、実父白鸚に似てきたというか、叔父の吉右衛門の旨さを選び取ったのか、安心して十代目の重責を担えそうです。熊谷妻相模役は中村魁春丈。女方では今や玉三郎に次ぐ地位を固めたようです。

(2)の壽三代は、文化勲章・文化功労者(350万円)から芸術院会員(250万円)、人間国宝(200万円)まで、梨園オールスター勢揃いです。これだけの今の大幹部を同じ檜舞台に揃えることは不可能に近い奇跡的なことです。作者の今井豊茂氏は台詞書きに相当苦労したことでしょう。

マスコミを賑わす海老蔵丈は、大幹部が出演するヒエラルキーの世界では小僧扱いで、三階席からは花道が見えず、全く存在感すらなし。しかし、出られるだけでもマシで、テレビによく出るような人気者の愛之助や獅童辺りは出してもらえなかったようです。

あと、仁左衛門の長兄我當丈が病を押して出演したらしく、台詞も通らず、座ったままでいて痛々しい感じでした。

歌舞伎座地下は高いので、松屋の地下まで行って買った30品目バランス弁当(900円)

(3)の七段目の大星由良之助役は、幸四郎改め二代目白鴎。金太郎改め八代目染五郎は、大星力弥役でしたが、12歳の中学1年生で、まだ未知数といった感じでした。

高麗屋が三代同時襲名するのは1981年(昭和56年)以来37年ぶりなんだそうですが、私は、白鴎丈が、幸四郎の前の染五郎時代から見ておりますから、年を取るはずです。

先日、古典芸能に最近目覚めた赤坂さんが、「二月大歌舞伎は、奇数日に限る」と大騒ぎしていたので、何のことかと思ってましたら、奇数日に限り、寺岡平右衛門=仁左衛門、遊女お軽=玉三郎だったんですね。七段目はこの平右衛門とお軽の兄妹が主役ですから、偶数日の配役と比べると格違いだということが分かります。

歌舞伎座の1等席は、今や2万円です。私なんかとても行けませんね(笑)。

松竹の講師は、能と歌舞伎を比較して、その栄枯盛衰ぶりを比較して「能は大名が庇護したから、一方の歌舞伎は庶民の娯楽だったから」と解説されておりましたが、間違いですね(笑)。実は江戸時代でも、芝居茶屋に切符を手配してもらったり、飲食したりして、茶屋を行き来して丸一日観覧したりする大掛かりな娯楽だったので、庶民にとっては高嶺の花。やはり、今の価格で、2万円、3万円、いやそれ以上かかったのです。

つまり、歌舞伎は、貧乏人の娯楽では決してなかったのです。元禄時代に女方の芳村あやめや市川団十郎が「千両役者」と呼ばれましたが、今の価値で年収1億8000万円という高給取りだったのですから、贔屓筋の豪商がどれだけの資産があったのか想像できます。

今と大して変わらないのです。

明治以降になって廃業した歌舞伎興行(新富座など)もあったわけで、また、戦後も歌舞伎座では半年、つまり年に6回しか興行を開催できなかった時期もあり(三波春夫ショーとか歌舞伎座でやってましたね)、今の歌舞伎の人気隆盛は、明治から興行に参加した「松竹芸能」の地道の努力と言ってもいいのです。