足立美術館

12月2日(月)。「山陰・山陽旅行」の2日目です。初日は、移動日だけということで、米子駅前の床屋のおじさんの枕話だけで終わってしまいました。

この日は、集合時間前の早朝に、米子城址に行く予定でしたが、早朝から雨。すっかり意気消沈して行くのをやめてしまいました。

足立美術館 この日のハイライトは、出雲大社の参拝です。

何で、出雲大社は島根県なのに、鳥取県の米子市に宿泊したんだろう?それは、後から理由が分かりました。

団体ツアーの総勢は46人。貸し切りバスに乗ると超満員です。私自身、色んなツアーに個人で参加しましたが、こんな多いのは初めてでした。ほとんど人生を達観された方々ばかりでしたが、何でこんなに多いんだろう?その理由も後から分かりました。

足立美術館 出雲大社の前に、日本庭園と120点の横山大観のコレクションを誇る「足立美術館」に立ち寄りました。入館料は、な、何と2300円。でも、ツアー料金の中に含まれていました(笑)。

足立美術館を訪れるのは30年ぶりぐらいで、2回目です。でも、それだけ、歳を取ったせいか、深い感動が心に染み入りましたね。

日本庭園は、米国の専門誌で、2003年から連続16年も「日本一」に輝いているそうで、苔庭あり、枯山水あり、白砂青松庭あり…。5万坪もの敷地があるそうですから、見ていて飽きない。できれば、一日ボーと過ごしたいぐらいです。チコちゃんに叱られてもかまいません。

足立美術館 展示されている絵画は、もちろん、撮影禁止でしたが、横山大観はじめ、竹内栖鳳、橋本関雪、川合玉堂ら日本画を中心に1500点(所蔵分も含む)。私は、若い頃は印象派を中心に西洋の油絵ばかり見続けてきましたが、歳を取ると日本に回帰するといいますか、断然、日本画の方が鑑賞するのが五臓六腑に染み込んで楽しくなりました。かなりの欧米にある美術館巡りをしましたし、もう、泰西名画はお腹いっぱい、といった感じです。

足立美術館 足立美術館を開館した足立全康(1899~1990)は、地元安来市出身の実業家で、「庭園も一幅の絵画である」という信念のもとで、このような庭園を充実したらしいですが、本当に素晴らしい。

下世話な話ですが、横山大観の富士山の絵画が、7億円はくだらないと言われていますから、120点ともなると、大観さんだけで、840億円はくだらない、わけですね。

その財力はどこから来たのか?館内の年譜によると、足立全康は、尋常小学校を卒業後、家業の手伝いから、炭団(たどん)の販売を始め、それが当たって、商売を広げ、地元の安来鋼(はがね)や繊維卸業を軌道に乗せ、戦後は不動産投資で富を築いたようです。

後日談ですが、たまたま、その日の夜に、京洛先生から電話があり、足立美術館の素晴らしさを話したところ、「いやいや、倉敷の大原美術館の収蔵品の方が量・質とも上ですよ。是非、倉敷に行って比べてみてください」というので、最終日の3日目に倉敷に立ち寄った際、自由時間はすべて大原美術館に費やしました。

大原美術館は1930年に、大原孫三郎によって開館されましたが、孫三郎は倉敷紡績(クラボウ)、倉敷絹織(クラレ)、それに今の中国銀行や中国電力などの社長を務め、大財閥を築いた人ですから、やはり、こちらの方が、桁違いの財力でした。

二の鳥居である勢溜(せいだまり) さて、個人的には念願だった出雲大社にバスは向かいました。

その途中で、団体ツアー旅行には付き物として、「トイレ休憩」の建前で必ず立ち寄る土産物店にバスは横づけされました。そこは「島根ワイナリー」といって、地元産のワインが9種類ほど試飲ができるのです。甘口から辛口までバラエティーに富んで用意されて、まさに飲み放題。途中で分からなくなってしまいましたが、8杯ぐらい飲んでしまいました。意外にも甘口ワインが旨かったでした。

ただ酒を呑んでしまったので、「悪いなあ」と思い、買いたくもないお土産を2点買いましたよ。いけない、敵の罠にまんまとハマってしまった。

奥に一の鳥居が見えます 出雲大社本殿近くの土産物店の2階で昼食を取った後、30分ほど自由時間になったので、一の鳥居(高さ23メートル)に行ってみようかと思ったら、外はどしゃぶりでした。途中まで行ったのですが、靴下まで濡れてきて、集合時間に間に合わなくなるといけないので、あえなくギブアップして引き返し、二の鳥居(高さ8.8メートル)がある勢溜(せいだまり)で我慢しました。

神楽殿 集合時間に戻ったところ、どういうわけか雨はやんでくれました。

ガイドさんの案内で、最初に連れて行ってくださった所は、神楽殿 。大注連縄が特徴的で、私も写真で何度か拝見したことがありました。

素人の方は、ここが本殿だと勘違いして、ここだけお参りして帰ってしまう人もいるんだとか。

オオクニヌシノミコト 御存知、大国主大神 、オオクニヌシノミコトです。出雲大社の祭神です。

「因幡の白うさぎ 」の話や国譲りの物語に登場します。

拝殿 はい、ここが拝殿。1963年に新築され、高さ12.9メートルあるそうです。

右側に少し見えるのが、国宝の御本殿です。

神楽殿の大注連縄 その前に、先ほどの神楽殿の大注連縄のアップ。以前は、この大注連縄に向かって、お賽銭を投げつける輩が多く、たくさんのコインが藁の間に挟まっていたそうです。今はない、ということは禁止されたのでしょう。

長さ13.6メートル。重さが5.2トンもあるといいますから、下敷きになったら大変ですね。

八足門 御本殿に向かいました。建物は、将軍徳川吉宗の頃の延享元年(1744年)に完成されたもので、国宝。

ただし、上の写真は御本殿の手前にある八足門で、お正月以外、普段は御本殿に入れませんのでここで参拝します。

神社での参拝は、普通は、2礼2拍手1礼ですが、出雲大社だけ特別で、2礼4拍手1礼となっていました。

御本殿 上の写真が、国宝の御本殿です。屋根の上にバッテンのようにクロスしたものがありますが千木(ちぎ)と呼ばれ、穴も開いていますが、その穴の大きさはヒトの頭が入るくらいの大きさなんだそうです。

江戸時代につくられた御本殿の高さは24メートル。平安時代はこの倍の48メートルもあったそうです。それどころか、日本古代文明の発祥地とでも言うべき出雲国なので、当時は96メートルという全国一の巨大な建造物だったことが、2000年に発見された遺跡で明らかになっています。

祭神のオオクニヌシノミコトは、西に向かってお座りになっているので、写真ではこちらに向かってお座りになっていることになっています。目と目が合いましたか?

そうそう、出雲大社は60年に1度、「遷宮」という行事があります。ただ、出雲大社の場合、伊勢神宮のように場所は移動せず、瓦葺を新調するんだそうです。使われるのはヒノキの檜皮。これが不足して将来的に心配されるそうです。あわてて植林しましたが、檜皮が取れるヒノキが成長するのに120年もかかるんだそうです。

遷宮の直近は平成25年(2013年)、その前は昭和28年(1953年)。次回は2073年ですが、ガイドさんは「60年後も皆さん、お参りに来てくださいね」と呼び掛けていました。これに対して、皆、力なく苦笑するだけでしたが。

お菓子の壽城 さて、この後向かったのが、米子城です。

いや違った、「お菓子の壽城」というお菓子屋さんです。島根県出雲市から、また鳥取県米子市に舞い戻ってきました。「また、土産物屋かあ」と思いましたが、ここは許します。見事なお城の建物です。米子城を復元したらしいのですが、随分お金をかけているなあ、と思いました。

早朝、行けなかった本物の米子城址の仇を取った感じでした(笑)。

12種海鮮御膳 この米子市からバスでまた1時間半もかけて東へ走行し、 鳥取市へ。夕食は、鳥取砂丘のお土産屋さんを兼ねた食堂へ。午後5時半近かったので、外は真っ暗。街灯がほとんどないですからね。砂丘も見えないので、予定が変更され翌日回しとなりました。

夕食は12種類の海の幸、海鮮御膳。中ビール650円は少し高め。

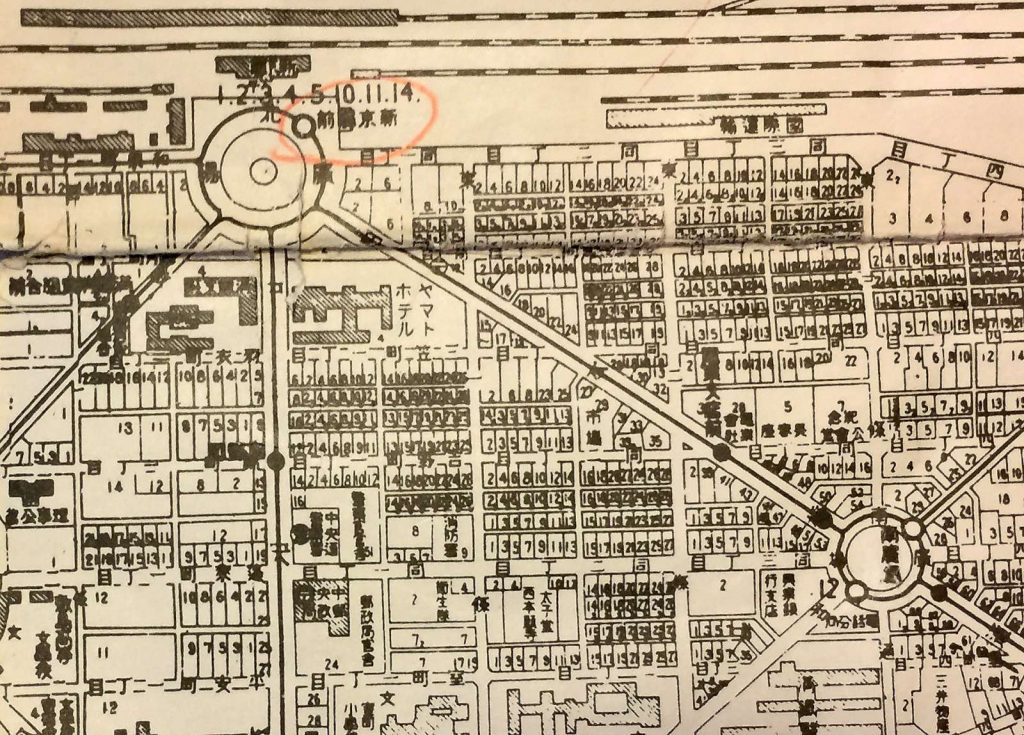

2日目の宿泊先は、鳥取駅近くのシティホテルでしたが、駅前通りは寂れてシャッター商店街。街灯も少なくて、薄暗かった。むしろ、東京の夜の明るさの方が異常なのかもしれませんけどね。

それにしても、2日目の宿泊先もまた鳥取県。どうしちゃったんでしょうかね?これまた、後で分かることになります。

3日目は、ついに念願の姫路城と倉敷の大原美術館に行くことができました。(つづく)