江戸三森の一つ、椙森(すぎのもり)神社

1月6日は、まだお正月松の内で、3連休の最初の日でもあり、あまり家に閉じこもっていても何ですから、以前から行きたかったお江戸「日本橋七福神めぐり」に一人で行って参りました。

私のご先祖は、九州は久留米藩のお舟出役という身分(下級武士)で、恐らく、参勤交代の際は、筑後川を伝わり、瀬戸内海から大坂辺りに出て、陸路で江戸に向かい、上屋敷のあった現在の港区赤羽橋に滞在し、その藩邸にあった水天宮にもお参りしたことでありましょう。

1 水天宮(弁財天)学問・芸術

水天宮は、文政元年(1818年)、久留米の国元(現福岡県)にあったものを、九代藩主有馬頼徳(よりのり)が江戸上屋敷内に分祀したもので、塀越しに賽銭を入れる人が後を絶たなかったため、日を決めて庶民にも公開され、広く信仰を集めたそうです。

維新後は、赤羽橋の久留米藩邸は、薩長連合軍の新政府に摂取されたため、水天宮は青山を経て、明治5年に今の場所(日本橋蠣殻町)に落ち着いたそうです。

「日本橋七福神めぐり」のスタートは、ご先祖様に敬意を表してここから出発することにしました。

水天宮は、安産の神様として知られておりますが、芸能・学問の神様である宝生弁財天も祀られております。宝生弁財天は、先述の久留米藩主有馬頼徳が、加賀藩の11代藩主前田斉広(なりなが)と宝生流能楽の技を競った時に、弁財天に願をかけて、見事に勝利を収めたため、久留米藩としても弁財天の信仰も篤くなったそうです。

2 茶ノ木神社(布袋)笑門来福

下総佐倉藩主で、幕末に大老も務めた堀田家の上屋敷があり、守護神として祀られていた。

社の周囲に巡らされた土手芝の上に茶の木が植え込まれていた。今でも防災・生産の神様として信仰されている。

3小網神社(福禄寿)幸福・長寿・立身出世

文正元年(1466年)、悪疫鎮静の神として創建され、太田道灌が名付けたと言われる。

昭和4年建立の社殿が戦災を免れ、神社の御守り受けた兵士も無事帰還したことから、「強運厄除けの神」としても信仰を集めている。

4松島神社(大黒天)五穀豊穣・財運・子孫繁栄

下総の柴田家が、鎌倉時代の元亨(1321年)以前に、この地(当時は小島だった)に移り住み、諸神を勧請して創建と言われている。

御祭伸は、大国主神をはじめ、14柱と他社に比べて多い。

5末廣神社(毘沙門天)厄除け・財運・大願成就 多聞天

慶長元年(1596年)以前に稲荷祠として鎮座。吉原の氏神として信仰された。

延宝3年の社殿修復の際に中啓(末廣扇)が見つかり、末廣神社と呼ばれるようになった。

6笠間稲荷神社(寿老人)健康・長寿・病気平癒

安政6年(1859年)、笠間藩主牧野貞直が、国元の笠間稲荷神社(日本の三大稲荷神社の一つ)を江戸下屋敷(この地)に御分霊し、奉斎したのが始まり。

日本橋魚河岸の守り神として、五穀・水産・殖産興業の守護神として庶民の間でも信仰された。

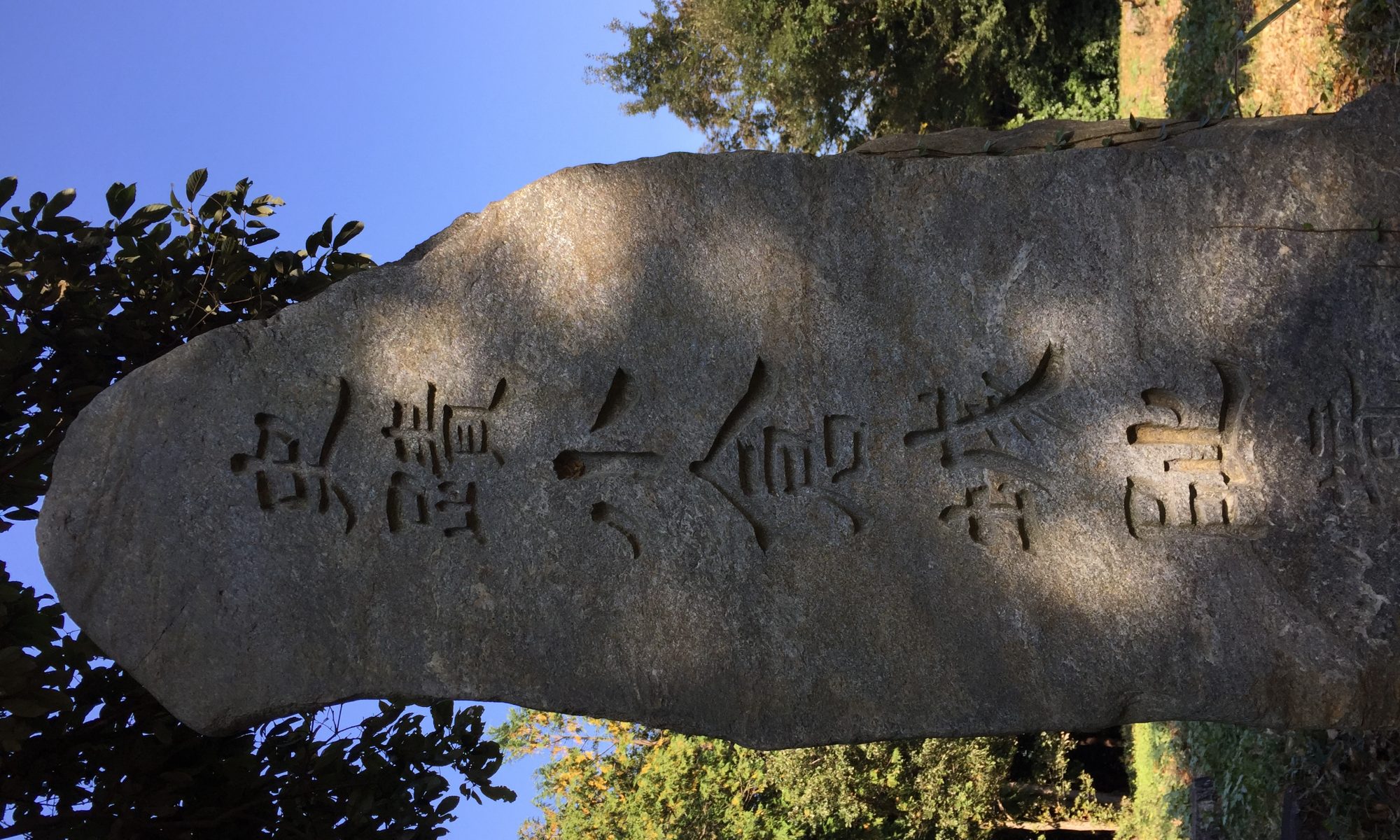

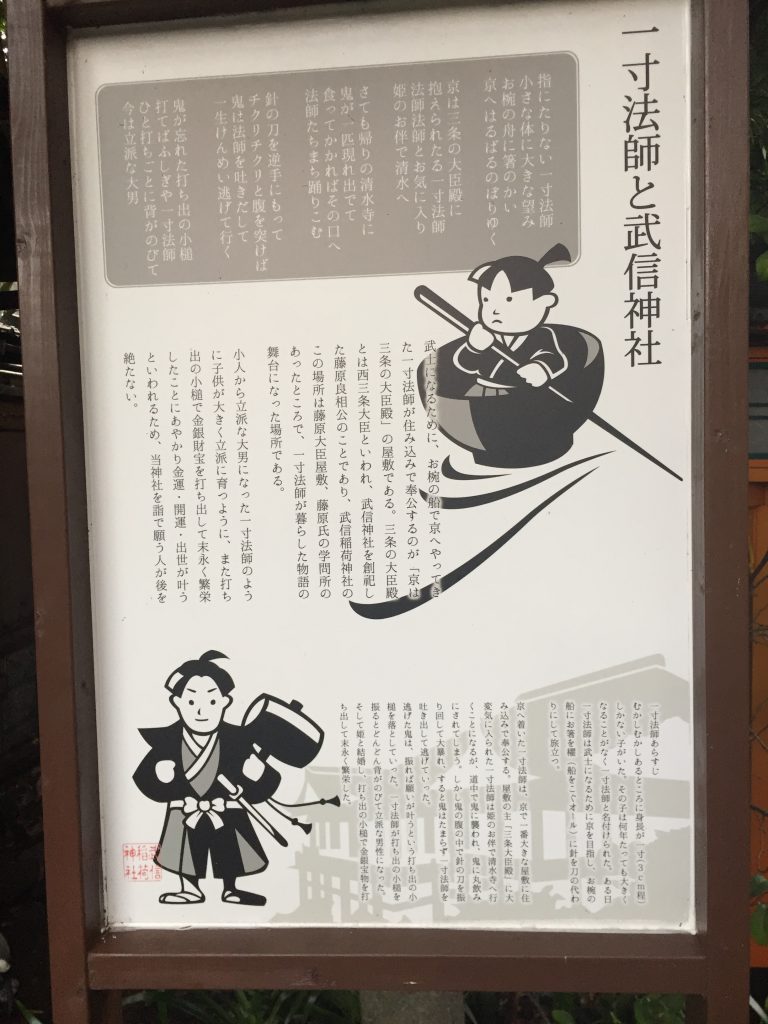

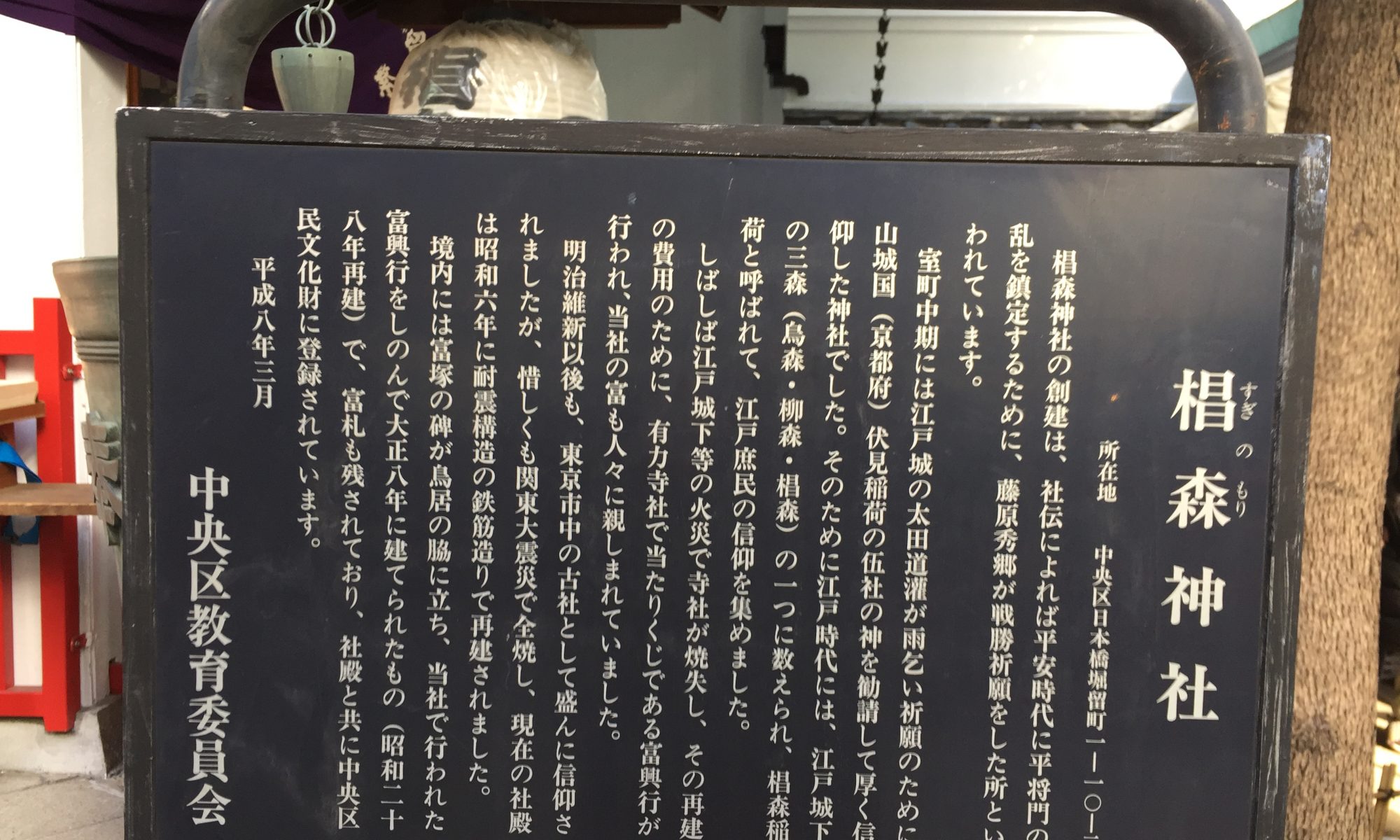

7椙森神社(恵比寿)商売繁盛・大漁豊作

天慶3年(940年)、藤原秀郷が平将門の乱を鎮圧するために、武運を祈願して創建したと言われる。

文正年間の頃、太田道灌が旱魃の雨乞い祈願のため詣でて、山城国稲荷山五社大神を祭祀するようになった。

五社稲荷の一社なる大己貴大神の御宣託により、恵比寿大神を奉斎し、江戸時代の富興行を記念した富塚あり。

また、江戸時代は道灌の選んだ三森の一つと数えられるようになった。三森とは、ここ日本橋堀留町の椙森神社、新橋の烏森神社(昔、江戸三森とは知らずこの辺りの居酒屋さんでよく飲んだものです)そして、神田須田町の柳森神社のことです。

【七福神】

七福神の信仰は、室町時代から始まったと言われています。 弁財天、大黒天、毘沙門天はインドの神様。福禄寿、寿老人、布袋は中国の神様。七福神で唯一日本の神様は、恵比寿様だけです。恵比寿は手に鯛を持っておられます。「めでたい」に通じます。しかし、中国では、鯛はあまり好まれず、食されることもなく、おめでたい魚ではないそうです。恵比寿は日本の神様だからこそ、鯛だったんでしょうね。

京都・西陣「千本釈迦堂」の大根炊き 1000円©️Kyorakusakio

京都・西陣「千本釈迦堂」の大根炊き 1000円©️Kyorakusakio

京都・天授庵 ©️par kyoraku sensei

京都・天授庵 ©️par kyoraku sensei