山本武利一橋大学・早稲田大学名誉教授が書かれた「検閲官 発見されたGHQ名簿」(新潮新書)の中で、江藤淳著「閉ざされた言語空間 占領軍の検閲と戦後日本」(文藝春秋、1989年8月15日初版)がよく出てきて、自分自身は未読だったため、今さらながらでしたが探し求めて、やっと読了しました。なかなかの労作でした。この一冊を以って江藤淳(1932~99年)の代表作とする識者はいないのですが、私は代表作にしてもいいと思いました。

何と言っても、今ではかなりGHQによる検閲の研究は進んでおりますが、江藤淳がこの本を上梓するまで、秘密のヴェールに包まれ、占領軍による検閲の実態を知る人はほとんどいなかったからです。著者もあとがきでこう記しています。

敢えて言えばこの本は、この世の中に類書というものの存在しない本である。日本はもとよりアメリカにも、米占領軍が日本で実施した秘匿された検閲の全貌を、一次史料によって跡付けようと試みた研究は、知見の及ぶ限り今日まで一つも発表されていないからである。

本書は、著者が1979年から80年にかけて9カ月間、米ワシントンの国立公文書館などに籠って、米占領軍が日本占領中に行った新聞、雑誌等の検閲の実態を調査し、雑誌「諸君!」に断続的に発表したものをまとめたもので、米国における検閲の歴史から、日本で実行した検閲の事案まで事細かく、微に入り細に入り詳述されています。

全てを網羅することは出来ないので、私が不勉強で知らなかったことを少しだけ特筆したいと思います。

・ルーズベルト大統領から直接、検閲局長官に任命され、日本の検閲のプランを作って実行し、その総責任者だったバイロン・プライス は、AP通信専務取締役・編集局長だったこと。(肩書こそ立派ですが、「新聞記者あがり」が検閲のトップだったという事実は、同じように取材と原稿執筆を経験した同業記者として、苦々しい思いを感じました。)

・昭和16年12月19日に成立した日本の言論出版集会結社等臨時取締法は、戦後GHQ指令によって廃止を命じられたため、自由を抑圧した悪法の世評が定着しているが、罰則は最高刑懲役1年に過ぎない。これに対して、米国の第一次戦時大権法第303項が規定している検閲違反者に対する罰則は、最高刑罰金1万ドルまたは禁錮10年、あるいはその双方である。江藤淳も「罰則を比較するなら、米国は日本よりはるかに峻厳な戦時立法を行っていたと言わなければならない」と怒りを込めて(?)記述しています。

こういった自国の検閲の歴史を持つ米国が、占領国の検閲をするわけですから、苛烈を極めたと言っても過言ではありません。

◇「ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム」の断行

それだけではなく、占領軍は、日本の軍部が如何に国民をだまして、戦争を遂行して犠牲を強いてきたかということを強調するために、「ウォー・ギルト(戦犯)・インフォメーション・プログラム」を断行します。その最たるものが、GHQのCI&E(民間情報教育局)がつくった「太平洋戦争史」と題する連載企画で、ほとんどあらゆる日本の日刊紙に連載させます。その一環として、GHQは、1945年12月15日付の「指令」で、「大東亜戦争」という呼称を禁止し、公文書では「太平洋戦争」の名称を使用するように命じます。このほか、「八紘一宇」など国家神道、軍国主義、過激な国家主義を連想させる用語の使用まで禁止します。

よく知られているように、占領軍に歯向かう思想に通じるような「仇討ち」はもってのほかで、「忠臣蔵」などの上演、上映が禁じられました。

このような検閲は、敗戦国だから甘んじて受け入れなければならなかったかもしれませんが、同じ敗戦国であるドイツはここまで酷くなかったことを著者は実証しています。

実際の検閲例や組織など詳しいことを知りたい人は是非、本書を手に取ってください。

ところで、私の世代は、このような米占領軍であるGHQが指導したプログラムの影響を色濃く反映された「戦後民主主義教育」を受けてきました。そのせいなのか、保守派論客だった江藤淳は、戦後民主主義に反動する右翼の巨魁という怖いイメージが少なからずあったことは否めません。

しかし、私自身は、もう30年も昔に、彼が日本文藝家協会の会長を務めていた頃、2年近く、何人かの文藝記者と一緒に毎月のように懇談して、江藤淳の人間的側面に触れた経験があります。一言でいえば、真摯で誠実な人柄で、年少だろうが、人の話をよく聞いてくれる方でした。私は初めてお会いした時は拍子抜けしたことを覚えています。

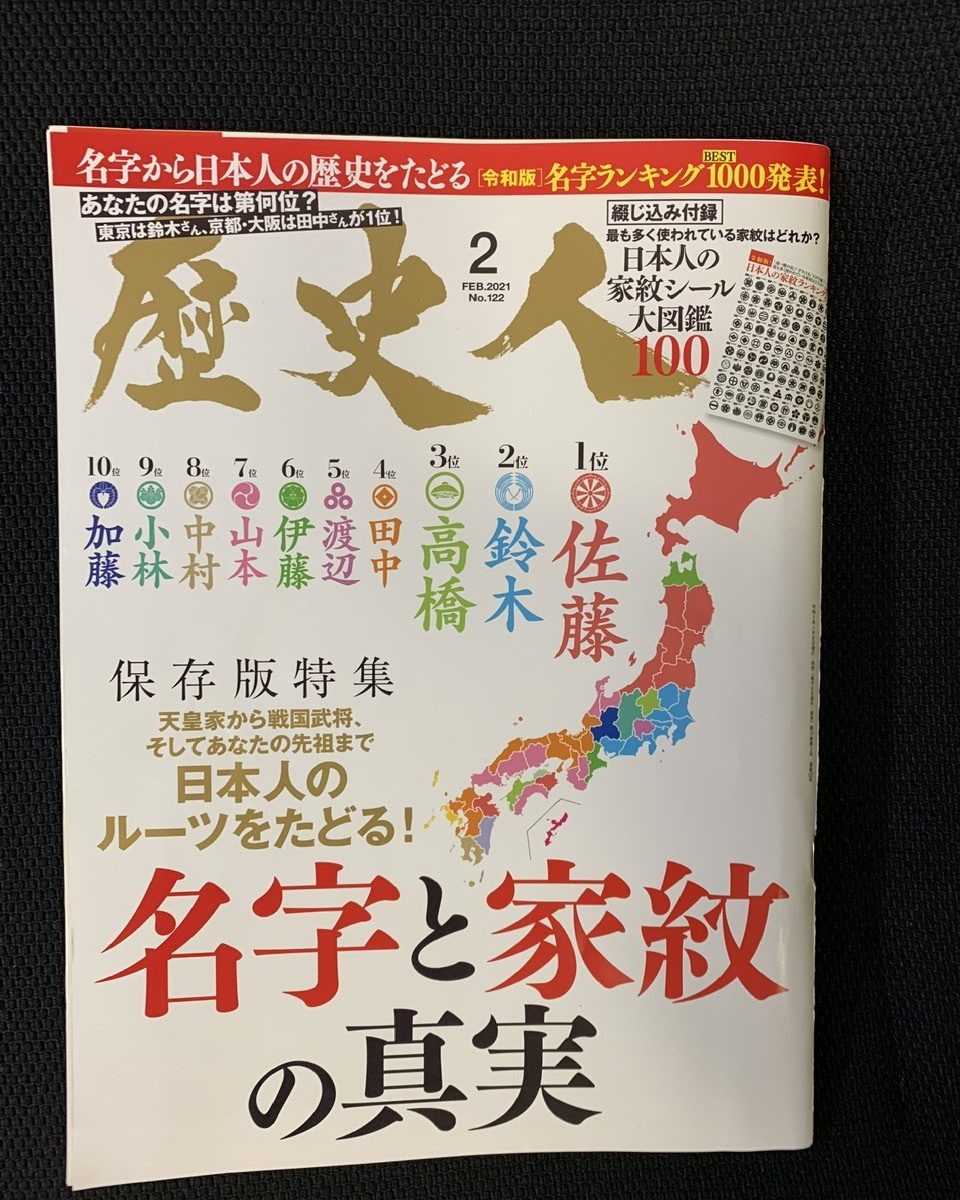

これはその後の話ですが、江藤淳(本名江頭敦夫)は、私が卒業した東京の海城学園の創設者である古賀喜三郎(海軍少佐)の曾孫に当たる人で、文藝家協会会長の後は、同学園の理事も務めました。事前に知っていたら、その話もできたのになあと残念に思いました。

人間を右翼とか左翼とかイデオロギーで判断してはいけませんね。国際的な文学賞を受賞しながら、文化勲章を辞退した著名作家は「反日左翼」とか言われたりします。それは的外れの言い過ぎだと思いますが、もう30年も昔、この大作家とは何度も取材でお世話になったことがありました。ただ、自分の家族の売り出しには積極的なものの、短い随筆にせよ、作品発表に関してはメディアを選別したりするので、色んな意味でがっかりしたことを覚えています。勿論、作家としては当然の権利なのですが、偉大な思想家のイメージが崩れ、違和感を覚えました。

今から振り返ると、江藤淳は生前、あれだけ孤軍奮闘したというのに、最晩年に不幸に見舞われ、気の毒な最期を遂げてしまいました。今年で没後22年にもなりますか…。若い人はもう知らないかもしれません。30年前に毎月のようにお会いした時は、70代の老人に見えましたが、実際は50代後半で、亡くなった時も66歳と、随分若かったことに今さらながら驚かされます。(早熟の秀才でした)

私は、アメリカ仕込みの戦後民主主義教育を受けてきたせいで、正直に言えば、かつては少なからぬ反対意見を抱いていましたが、江藤淳を改めて再評価して、彼の著作を読んでいきたいと思っています。

【後記】

「『新聞記者あがり』バイロン・プライスが検閲のトップだったという事実は、苦々しい思いを感じました」と書きましたが、再考すると、「新聞記者あがり」が、検閲担当に一番相応しいと思い直しました。前言を撤回するようで節操がないですが、メディアは、放送禁止用語や差別用語に敏感です。読者から訴えられないように言葉遣いに細心の注意を払って自主規制し、校正には念には念を入れます。この「自主規制」と「校正」を「検閲」に置き換えれば、そっくりそのまま通用するわけです。