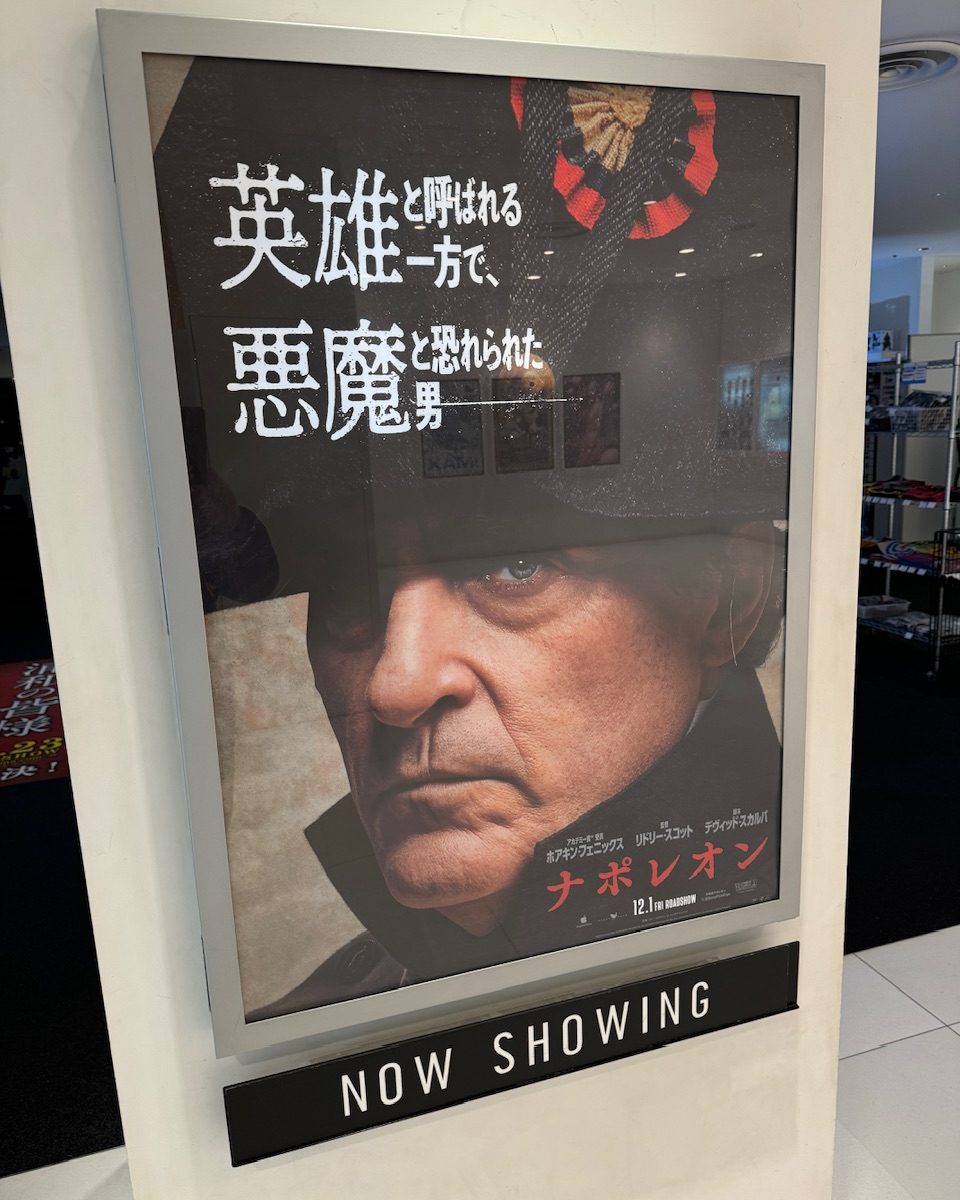

最近、どうも映画づいてしまい、毎週のように観に行っておりますが、今週は、今、派手に宣伝しているリドリー・スコット監督作品「ナポレオン」(ソニー・コロムビア)を観て来ました。

私は、自称「フランス語屋」ですので、大いに期待したのですが、仏皇帝ナポレオンなのに「英語」でガッカリです。これは、ユダヤ資本の米ハリウッド映画なので最初から分かっている話ですけど、世界的に一番「売れる」作品としてのマーケット戦略が見え隠れします。それに、一大戦争スペクタクル映画なので、巨額の製作費が掛かっているはずです。今、調べたところ、2億ドルらしいので、約300億円です。これでは、恐らく、今のフランス映画界では製作できないことでしょう。仏語での興行収入を回収できるかどうか見込めないという意味でも。

「ブレードランナー」「グラディエーター」で知られる名のある巨匠リドリー・スコット(86)だからこそ、投資できる映画だと言えます。ですから、フランス人から見たナポレオンではなく、英国人リドリー・スコットから見たナポレオンが描かれています。そして、監督は、肝心要のナポレオン役に、「ジョーカー」で米アカデミー主演男優賞を受賞したホアキン・フェニックスを起用しましたが、どう見てもナポレオンに見えない!今、旬のフランス人の世界的映画俳優が見当たらないせいかもしれませんけど、もし、アラン・ドロン(88)がもう少し若くてナポレオンを演じたら、ギトギトした野心家の面を彼なら自然に出せたんじゃないかと思いました。

映画の宣伝コピーにあるように、「英雄と呼ばれる一方で、悪魔と恐れられた男」の話にはなっておりますが、実に人間臭く描かれています。英雄ナポレオンは、天下国家を論じたり、領土拡大の野心を語るのでもなく、不逞を働く妻ジョゼフィーヌとの関係に悩む「弱い男」丸出しです。

勿論、史実に基づいて描かれていますが、映画ですから脚色されています。ナポレオンの弱さを強調する辺りは、歴史上の人物というより、「リドリー・スコットのナポレオン」と言っても間違いないでしょう。

ナポレオン・ボナパルト(1769~1821年、51歳没)の時代は、日本で言えば十代将軍徳川家斉(1773~1841年)の時代に当たります。日本は一応安定した江戸時代ですが、フランスは、仏革命後の粛清の嵐と戦争に明け暮れた時代でした。残酷なギロチンの場面も出て来ます。

映画のエンドロールで、ナポレオン戦争での戦死者が450万人にも上ったことを数字で明らかにしていました。これだけの犠牲者を出したわけですから、ナポレオンは英雄視される一方、今でも、「コルシカ人」の彼のことを憎悪する欧州人がいるのは納得せざるを得ません。映画では、有名なアウステルリッツの戦いや最後のワーテルローの戦いなど数々の戦争シーンが出て来ますが、恐らくCGも使ったことでしょうが、実に圧巻で、観客も、まるで戦場に立たされているような感じでした。

この映画では、モスクワの「冬将軍」に遭遇する場面や「百日天下」などが再現されますから、世界史を齧った人なら、「うまく描いているなあ」と納得しますが、ハイライトは、ダヴィッドが描いた有名な「ナポレオン一世の戴冠式と皇妃ジョゼフィーヌの戴冠」(パリ・ルーヴル美術館)を再現した場面かもしれません。まさに、あの絵画を参照して映像化したことが読み取れます。まるで、歴史ドキュメンタリーのような感じですが、やはり、ドラマは、まるでその場を見てきたような「リドリー・スコットのナポレオン」になっています。

祇園祭「後祭」で賑わう鉾町の一隅 Copyright par Kyoraque sensei

祇園祭「後祭」で賑わう鉾町の一隅 Copyright par Kyoraque sensei 者ども、何と心得る!これが見えぬか?頭が高い!

者ども、何と心得る!これが見えぬか?頭が高い! 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua

桂林から陽朔までの、漓江川下り Copyright par MatsuokaSousumu@Kaqua 天守台

天守台 江戸城趾

江戸城趾 大手門

大手門 うら若き桜

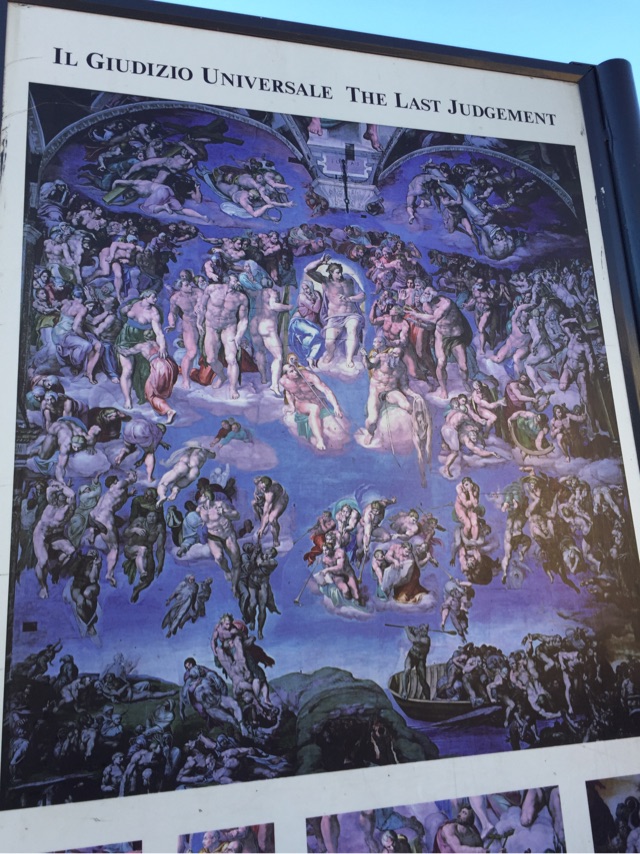

うら若き桜 バチカン市国

バチカン市国 バチカン市国

バチカン市国 伊太利亜ローマ

伊太利亜ローマ