2023年12月6日の記事「大谷翔平、藤井聡太の塩基配列は我々と99.9%同じ!=安藤寿康著『能力はどのように遺伝するのか』(上)」の続きです。

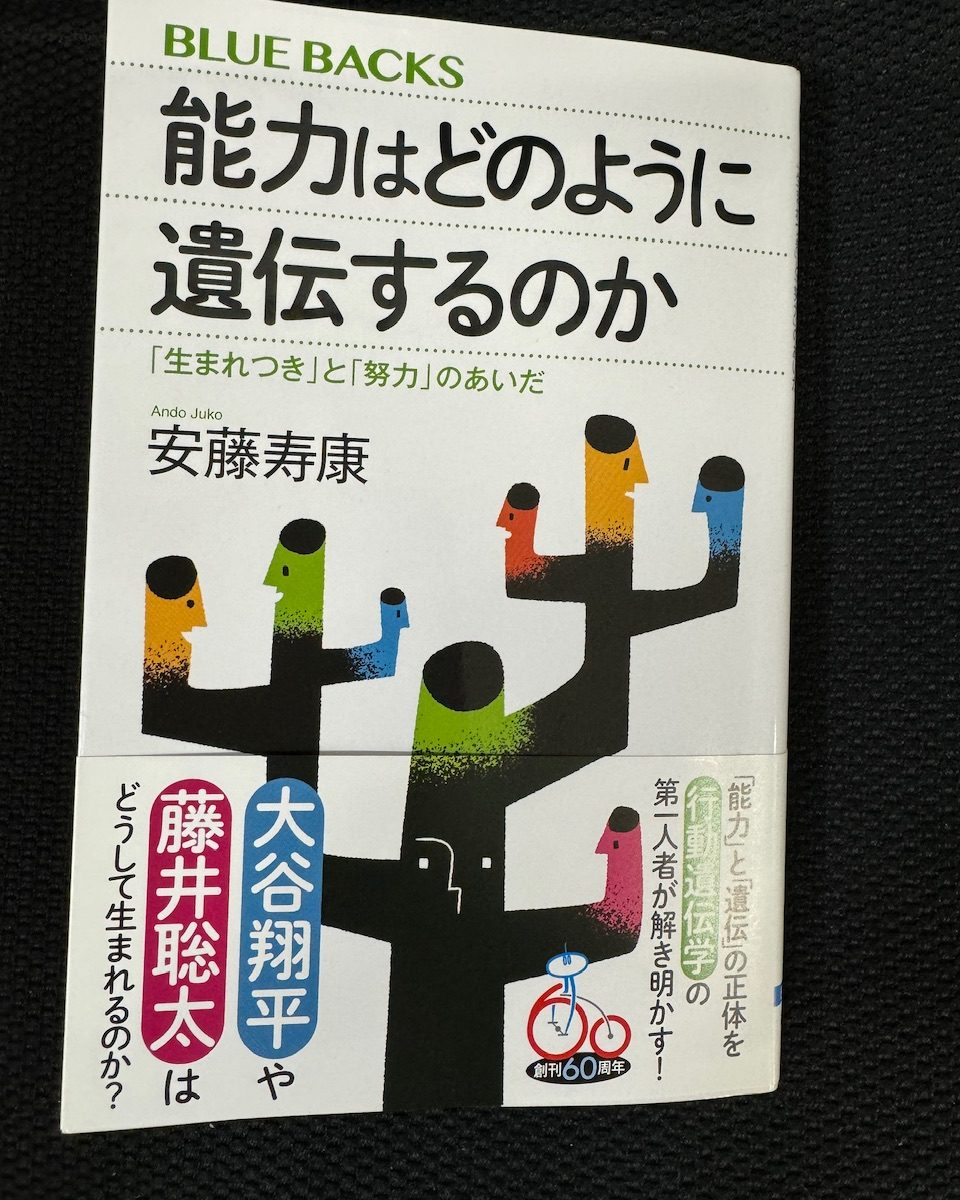

先日、安藤寿康著『能力はどのように遺伝するのか』(ブルーバックス)を読了しましたが、この本の内容について、誤解を招くことなく、どうやってまとめていいやら随分、悩んでしまいました。

著者の安藤慶大名誉教授も「あとがき」で書いているように、遺伝について語ること自体をタブー視する風潮は、我が国では依然として根強く、教育現場で「学力は遺伝だ」などと言うと、生徒が勉強する意欲をなくすので、「言ってはいけない」ことになっているそうです。「本書はパンドラの箱を開けてしまったことになるかもしれない」とまで書いております。

著者が専門の行動遺伝学とは、文字通り、行動に及ぼす遺伝の影響を実証的に研究する学問です。一卵性、二卵性の双子のきょうだいの類似性から実証データを収集する「双生児法」が基本になっていますが、既に150年の歴史があるといいます。その結果-。

・「心は全て遺伝的である」、すなわち人間のあらゆる行動や心の働きに、遺伝の影響が無視できないほど効いている。(51ページ)

・環境も遺伝だというと、詭弁だと非難されそうだが、これも行動遺伝学が見出した重要な発見の一つである。つまり、人が出会い、環境を作り出すときには、その人の行動が関わっている。だから、そこには遺伝の影響が反映されているということである。(151ページ)

・親の社会経済階層(収入)と子どもの教育年数とは相関関係が見られ、昨今流行した「親ガチャ」は正しいことになるが、遺伝の影響はそれとは独立に個人差を生み、貧しい家庭に生まれても本人に遺伝的才覚があればのし上がることが出来る(その逆も然り)。(199ページなど)

ーなどといった驚くべきことが例証されています。

行動遺伝学は、「分散の学問」とも言われています。世の中には色んな人がいらはりますが、そのバラつきの原因は何なのか、そこに遺伝の違いが関わっているのか、遺伝で説明できない環境の要因で説明することが出来るのはどれくらいあるのかーといったことを研究する学問だといいます。そこで、遺伝による分散をVg、環境による分散をVeとすると、両者を足し合わせたものが表現型の全分散と考えてVpとなり、以下の数式で表されるといいます。

Vp=Vg+Ve

これは、統計学の「分散分析」と呼ばれる手法となり、まさに、行動遺伝学というのは数学であり、科学であるということが分かります。

その一方で、データ解析によって、遺伝による学力格差や収入格差などが見出され、それに加えて、障害者に対する差別などの問題も表れることから、科学的分析だけでは済まなくなります。いかに一般大衆にも誤解のないように分かりやすく説明するには「文学(レトリック)」の力が必要とされますし、問題を解決するためには、教育や行政による政策も必要とされます。さらに、最後に残るのは倫理問題になるかもしれません。

パンドラの箱を開けてしまった著者も、行動遺伝学がもたらした危険性を予言して批判したり、逆にそこから新しい教育制度、政治制度、社会思想などを構築する議論が起こるだけでも、「本書を出版した意義は十分にあると信じている」と最後のあとがきで吐露しておりました。

読者には、重く深い課題を課せられたようなものです。

私は政治活動をするようなことは不向きですがら、個人的に、困難な状況や難題に遭遇したとき、「遺伝だからしょうがない」と自分自身を諦める納得の材料にしたり、実に嫌な、生意気で性格の悪い人間に遭遇したとき、「こいつ個人が悪いのではなく、単なる遺伝によるものに過ぎない」と思い込むことによって不快感から逃れる手立てにして、なるべく自分自身を追い込まずに精神障害を発症しない手段にしようかと思っています。

あ、そっか~。何でも自分自身を追い込む生真面目な性格は、遺伝に過ぎないかもしれませんね(笑)。

洞爺湖

洞爺湖

帯広

帯広 トレビの泉

トレビの泉